1月19日、第166回直木賞が発表される。浅田次郎、伊集院静、角田光代、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、三浦しをん、宮部みゆきの9名の選考委員による本家選考会にさきがけ、書評家・杉江松恋と文学を愛するドイツ人、マライ・メントラインが全候補作を読んで徹底討論、受賞作を予想する。

■第166回直木三十五賞候補作

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』(早川書房)初

彩瀬まる『新しい星』(文藝春秋)2回目

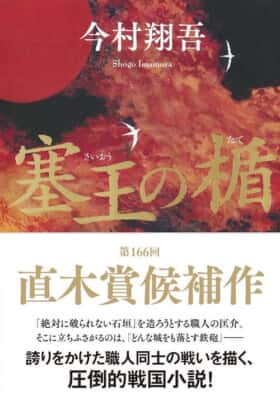

今村翔吾『塞王の楯』(集英社)3回目

柚月裕子『ミカエルの鼓動』(文藝春秋)2回目

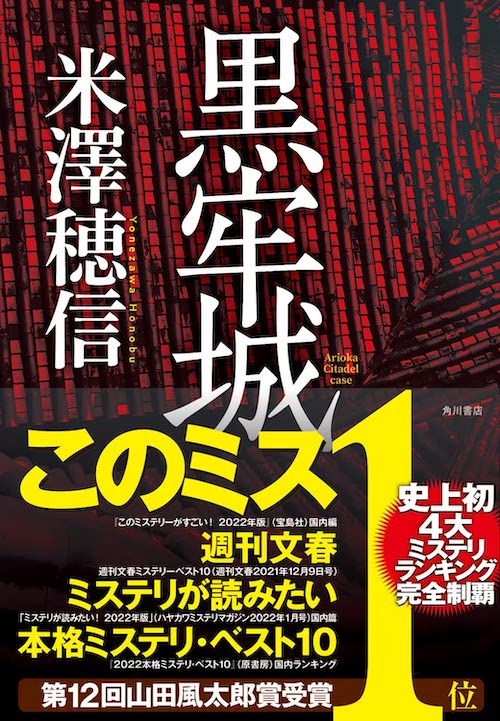

米澤穂信『黒牢城』(KADOKAWA)3回目

目次

逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』は直木賞の主流となるのか?

杉江松恋(以下・杉江) 直木賞は初めてが1作、あとは2、3回目でほぼ横並びです。では、お気に入りと受賞予想をお互いに。

マライ・メントライン(以下、マライ) お気に入りも受賞も『黒牢城』です。超大穴として『同志少女よ、敵を撃て』。

杉江 私のお気に入りは『黒牢城』で、受賞予想は『塞王の楯』です。

マライ おおお、また微妙な被りが!

杉江 第11回アガサ・クリスティー賞に輝いた作者のデビュー作です。

マライ 知人の出版関係者の間で、これほど賛否分かれた作品は珍しいです。「『鬼滅の刃』の換骨奪胎っぽさが見事」とする肯定派と「そもそも小説というよりゲームシナリオっぽい」と拒む否定派、いずれも興味深い。まず肯定派ですが、これは「ぽい」じゃなくて「まんま」鬼滅ですね。家族をまるごと鬼に惨殺されて、炭治郎じゃなくて鬼化した禰豆子が復讐に立ち上がる。で、政治イデオロギーからジェンダー問題に焦点をシフトしつつ現実の矛盾にケリをつけようとする話です。業界人は「オリジナリティの欠如」みたいに批判しそうですが、一般層の読者はむしろ逆に「あのキャラが冨岡義勇ですね!」とか萌えの相似形を見つけて盛り上がったりしている。そういうのもあるのか、と井之頭五郎なら言うでしょう。

杉江 『孤独のグルメ』(久住昌之、谷口ジロー)ですか(笑)。

マライ この市場的動向を是とするかどうか。明らかに旧来の読書人的な文脈からは拒絶されそうに感じます。否定派の「ゲームシナリオっぽい」という非難は、自身がゲーマーでもある私にはいまいちピンとこなかったのですが、補足すると「小説の作法としてなってない」みたいな言いっぷりでした。

杉江 ゲームシナリオを小説の下位に置く見方には安易に与したくないんですが、伏線を回収するやり方とか、敵役が二度三度と出てくる展開とか、そういうプロット展開を言っているんでしょうね。最近のエンタメ作品で受けるポイントは押さえていると思います。

マライ ただ、本の内容以上に注目したいのは、「独ソ戦に詳しくはないけど興味がなくもない」インフルエンサーを味方につけて出版社が商品展開している点で、市場拡大や話題作りという点で実に巧い。旧来的な業界文化への挑戦という意味も候補作になったことには含まれている気がします。本を話題化させるにはこうするんだ、みたいな。

杉江 これを言い出すと、直木賞を含むエンタメ小説の定義に関わってくるでしょうが、さくさく読めておもしろい、ということだけだったら、『同志少女』はいい小説だと私も思います。新たな売れ筋を作ることが直木賞の存在意義なら、これで受賞作は決まりでしょう。ただ、私はキャラクターが安定しないなど、読んでいて気になる要素が多過ぎて、世評ほどは感心しなかったですね。たとえば主人公が仇敵と狙う人物は、出てくるたびに違う役者が演じているみたいになっている。本作を高く評価した書評も多く出ましたが、そこは気にならなかったのかな。キャラクターは駒でいいという考えもありますから、否定はしませんが。ただ、自身も職業的狙撃兵となった主人公が、軍人になる前の個人的動機をあそこまで引きずるものか、などと読みながら疑問を感じる箇所がいくつもありました。

マライ 本作の特徴として「ドイツ人がどれほど鬼化していたか」について史書を援用しながら丹念に描かれるのですが、「なぜそうなったのか」の根本原因について、掘り下げて考えた形跡のある描写は見当たりません。が、実は、今回のライバル候補作である『黒牢城』がその点を見事なまでに補完していたので大いに驚きました。『黒牢城』おそるべし。このあたりの表層性が業界コア層からの不評の真の理由かもしれません。ただ、ジェンダー問題の扱いについてもフェミニストの心性に響きそうな書き方をしていたり、ただものではない戦略的コンテンツではありますね。トピックの扱い方が社会や言論界の動向と妙にシンクロしている感があることに私は関心を持ちました。今はまだ直木賞カウンターのような作品ですが、いつかはこれが主流になるときが来るのかも。

杉江 うーん、直木賞はぬえのようなところがあって、その時その時で変わっていますから、案外ふてぶてしいですよ。転じておいて、しれっと元の路線に戻るかもしれません。

誰も傷つかないように書かれた小説、彩瀬まる『新しい星』

杉江 彩瀬まるは女による女のためのR-18文学賞出身で、『くちなし』で第158回直木賞候補になりました。『新しい星』は癌と闘う女性を中心とした群像小説です。

マライ 日常に潜むさまざまな精神的陥穽を描くというテーマは前回の候補作『スモールワールズ』(一穂ミチ)と似ています。しかし読み味は大きく異なる。『スモールワールズ』をひと昔前の理性と文脈で再構築するとこうなる、というか。新型コロナ問題などを扱っているわりには、世界の空気に現在感が乏しい。あと、語り手たちの自己分析は「健全」過ぎる気がします。本当はもっとドロドロしていて、無自覚に他人のせいにすることもあって、そこに呪いが発生するものでしょう。この呪いの実感が世相を描く説得力にもなるのですが、それが欠けている気がしました。おそらくは著者に表現力があり過ぎるせいか、凡人であるはずの語り手たちに、呪いが発生するような視点の欠落が生じなかった。世界の歪みを生み出す主因のひとつは凡人主観による想像力の足りなさですが、著者は宿命的に、その「足りなさ」を描きにくい。そういう皮肉さがある気がしなくもない。

杉江 帯に「私たちは一人じゃない。これからもずっと、ずっと」とありますが、そのひと言のためにある小説という気はしますね。マライさんがおっしゃったことにも通じますが、作者の優しさがよくわかります。誰も傷つかないように書かれた小説ですから。そこが不満でもありますね。

マライ 主人公たち、追い詰められているはずなのになぜか余裕を感じてしまうんです。

杉江 弱者に対する無理解のさまがいろいろ描かれます。語り手たちは、信じられる仲間の元に帰還していくんですが、そのコミュニティは本当に存在するのか、と私は思ってしまいました。個々に語り手はいるものの、小説全体の主語は「ぼくたち」「わたしたち」です。そこについて無批判に肯定しているように読めてしまう。マライさんが、余裕がある、とおっしゃったのを私はそういうことだと受け止めました。現実を描き出すよりも、そういう世界に対する救済を与えることに重点が置かれている小説だから、ないものねだりかもしれませんが。

マライ なるほど。個人的に不思議だった点として、主要キャラが何人か出てきますけど、基本的にみな同一人物だと思うのですよ。そこがすごく気になりました。意図的なのかどうかがわからなくて。

杉江 そこは私も感じました。同質的な仲間を描くにしても、書き分けは必要だったんじゃないのかなあ。そうじゃないと群像劇にする意味がなくなってしまいますよね。

マライ 直木賞レースでそれはアリなのか。

杉江 うーん、ナシなのでは。

直木賞的には優等生、今村翔吾『塞王の楯』

杉江 今村翔吾は『童の神』で第160回、『じんかん』で第163回の候補になっています。この作者に獲らせたいという空気を感じますね。今回は受賞しそうな気がしています。

マライ セリフ回しなど、時代小説ファンでない読者にも読みやすいよう工夫されているのが私にはありがたかったんですけど、時代・状況設定が近接する大傑作『黒牢城』のほうがインパクトあったので、どうしても弱く感じてしまいます。たとえば物語終盤、鉄砲鍛冶の戦術で籠城側の民衆がパニックに陥る場面がありますが、あのへんの描写がいささか強引、というかシナリオ展開優先じみたキャラクター操作が感じられてしまいました。でも、杉江さん的には来ますか、これが!

杉江 はい、受賞には一番近いような気がする。歴史小説の場合、史実そのままだと「歴史書でいいじゃん」「それは史実がおもしろいじゃん」って言われるんですよ。この作品は、石工対鉄砲鍛冶という対決構図を見つけてきて、史実はどうだったのかは知りませんけど、他の作品には出てこないような対決場面を描いています。そこが加点ポイントその1。

マライ 確かに、ふたつの職人哲学が激突するプロットからいかなる広がりを引き出せるか、という挑戦は読み応えありますけど、これは要するに冷戦体制下の平和均衡やアメリカ銃社会の抱える不安の話ですよね。平和を維持するためには武装の必要があるという主張を、是とする組と非とする組が争っているという。それがあからさまなのはどうなんでしょう。

杉江 ああ、そこは対立構造を作るための口実に過ぎないですよね。過去から現代を照射するような小説にはなっていない。もうひとつの加点ポイントはディテールです。大砲で城を狙う鉄砲鍛冶対、石垣を築いて対抗する石工という図式にはほかにない独自性があります。そこを評価する選考委員は絶対にいますよ。

マライ ぶっちゃけ、巧みではあっても新味のなさも際立ってしまう感があります。

杉江 はい、新味がないというか、舞台道具を取り換えただけだとは思います。あと、キャラクターの魅力もないですね。主人公もライバルも、特筆すべき点はない。それでも加点できるところが多いのは直木賞レースでは有利だと思います。

マライ ううむ、おっしゃることはわかるのですが、ポイント制で首位に立つというのも侘しいような。エンタメ賞なんだから、ズバーンとした突破力が欲しいですよ。

杉江 それはまったく同意です。でも、『じんかん』(163回候補作)で批判されたこともちゃんと対策していると思いますしね、直木賞的には今回、優等生ですよ。プロット重視の選考委員には評価されると思いますね。ただ、弱点は長過ぎることです。対決図式をもっと早く成立させれば、もっと短くなるだろ、とは思うんですよね。

マライ まあ、長過ぎ小説が多いドイツ人としては、これならまだ大丈夫かな(笑)。

杉江 読者層開拓が直木賞の仕事、という観点からするとマライさんが言われたように時代小説ファン以外でも読みやすいでしょうから、そういう意味でも適格じゃないですかね。

『白い巨塔』みたいな柚木裕子『ミカエルの鼓動』

杉江 柚木裕子は「このミステリーがすごい!」大賞出身です。『孤狼の血』で第154回の候補になりました。警察小説が多いのですが、これは大病院を舞台にした医療小説です。

マライ 先端技術をテーマとした作品ですが、読みながら脳内展開する情景は、なんともいえず90年代の日本映画・ドラマっぽい雰囲気でした。主人公の医師ってぜったい若いころの佐藤浩市だよなぁ、みたいな(笑)。それが逆に刺さる読者層もあるでしょうね。ちなみに私がなぜそういうのを知っているのかといえば、ドイツ在住時から日本映画・ドラマオタクだったからで、卒論テーマは橋田壽賀子ドラマの分析でした。日本のホームドラマって、伝統的に親子の葛藤話が多いんですけど、バブル期のときだけ「親」の存在感が極小化する作品が増えたんですよ。『東京ラブストーリー』とか。この傾向はなんだかわかる気がする。でも、そんな中で『渡る世間は鬼ばかり』だけが世間の動向と無関係に親子嫁姑バトル的な観点でガッツリ盛り上がり、人気も落ちなかった。その心理的背景はなんだったのか。

杉江 「渡る世間は鬼ばかり」! まあ、『白い巨塔』みたいですよね。

マライ 『ミカエルの鼓動』で気になったのは、ドイツ帰りの一見冷徹過ぎるライバル医師(イメージ的に若いころの鹿賀丈史)が「実はすごくいい人」なのはいいんですけど、最初と最後で印象変わり過ぎじゃないですか。

杉江 主人公もライバルもそうなんですけど、なんでこんなに過去にあった出来事を教えようとするのかな、と思いました。現在がどんな人でも過去にこういうことがあったからいいんだ、みたいに免罪符を出しちゃうのはあまり好みではないんですよね。私、『小説新潮』で医療・介護小説のレビューをずっとやっているので、このジャンルの作品はかなり読んでいるんですよ。こういうふうに病院内の権力闘争を描いた小説はだいたい『白い巨塔』風の人物配置になってしまい、その図式からはやはり抜け出しにくい。これ、医療ロボットが出る以外は全部、誤診の隠蔽の話なんです。型どおりといえば気の毒なんですが。

マライ この主人公は理想を追うのに固執し過ぎという気がします。

杉江 ちょっと頑なですよね。ただ、彼を読者が共感し難いほどのエゴイストに描いているのはいいことで、だからこそ雑音を耳に入れずにミカエルひと筋に突っ走れる。この性格がプロットをだいぶ補強してくれています。

マライ いい部分といえば、ドイツの医療文化や現状に関する記述はちゃんとしていて好感が持てます。ただしマイスター文化を職能倫理の高さに結びつける部分、あれは実際には今、いろんな意味で崩壊に向かっているんですよね。結局マイスターの人たちというのは、形式的には尊敬されていることになっていても、実際にはエリート層に使役される立場なわけで、マイスターの親が自分の子を無理やり高学歴コースに乗せようとするなど、いろいろな軋轢が目立ってきているので。

傑作だが、受賞は難しいか? 米澤穂信『黒牢城』

杉江 最後の米澤穂信はミステリー作家として高い人気のある人で、『黒牢城』はデビュー20周年目に発表されて各種ベストテンの上位に輝きました。米澤作品の直木賞は三度目の挑戦、『満願』で第151回、『真実の10メートル手前』で第155回の候補になりました。

マライ 今回のイチオシ作品です。ミステリと思想・軍事の融合小説としてもピカイチでしょう。歴史的知識がさほどなくても話の骨格だけで読めてしまう言霊力があります。また、読み進むにつれて内容が拡大深化することに驚かされます。スペック紹介は「包囲下の城で続発する難事件を描く連作短編」とミステリー文脈に沿ったものになっていますが、それだけではない。最初のエピソードこそ単なる不可能殺人ぽい感触ですけど、次第に戦術→戦略→政治→哲学レベルへと底なしに緻密な深みとおもしろ味を増していきます。それゆえに王道のエンディングも実に効く。

杉江 米澤穂信はデビュー時から読んでいて、実は歴史好きだということも知っていました。実はこの人こそ、芥川賞候補になった乗代雄介「皆のあらばしり」みたいなものを書きたかったはずなんですよ。その思いをついに小説化したということで、感慨深いです。

マライ 読みながら荒木村重とか有岡城の戦いとか、思わずWikipediaで調べてしまったんですけど、解釈の余地があるが細部はよくわからない、でも気になるタイプの史実を巧みに活かしてますね。ナイスです。でも信長時代の後期ってそういうネタが多そうですよね。明智光秀謀反の真意とか。

杉江 本能寺ものというジャンルだってありますから。

マライ あと、人によっては笑っちゃうポイントかもしれませんけど、あからさまな『羊たちの沈黙』(トマス・ハリス)オマージュも効いてます。クラリス捜査官とレクター博士を場面に応じて役柄スイッチングさせて、そのミクスチャー加減がまた見事。

杉江 さっきの『塞王の楯』とこの作品は評価ポイントが逆で、直木賞は史実や歴史上の人物をいじり過ぎるのにも厳しい面があるんですよね。明智光秀を主人公にした垣根涼介『光秀の定理』(160回候補作)が酷評されたりする。歴史小説にミステリー的な趣向を加えることに拒否反応を示す選考委員が出そうな気がするんです。不利かな、と思うのはそこなんですよね。

マライ へええええええ、もったいない、こんな大傑作が! さっきも触れましたが、『黒牢城』は『同志少女よ、敵を撃て』以上に、独ソ戦を含む近現代的戦争の本性を深く突いた面があります。なぜ独ソ戦をわざわざ引き合いに出すかといえば、イデオロギー戦争というのは実は疑似宗教・疑似哲学の戦争でもあり、その意味で『黒牢城』における一向一揆との絡みに深く通じる面があるからです。男性マチズモ的原理の問題も視野に入れつつ、ナチズムやスターリニズムや異端審問を進めたカトリックの地獄、救済を打ち出した欺瞞思想のキモが本作の終盤で見事に告発・回収され、さらに補完されていきます。そこに感銘を受けずにいられません。ナチがらみの材料を一切使用せずにナチ的史実の奥にある宿業の核心を射抜いてしまう。その掉尾、最後の黒田官兵衛のモノローグなど、実に素晴らしい。

杉江 ご指摘されたように荒木村重が外敵に向かうだけではなく自分自身の中にある弱いものと直面せざるを得なくなっていく展開など、籠城という舞台設定を十二分に使って読ませます。日本の戦国時代ならではの心性を的確に表現していると同時に、普遍的な戦争倫理にまで広がるものがあるというのはおっしゃるとおりだと思います。

マライ この時代的リアリティ+異界感のアクセントもなかなかです。私見としては、前回受賞作の『テスカトリポカ』(佐藤究)に匹敵する圧倒的傑作で、こういう作品に接することができて、お世辞抜きにうれしいです。

杉江 この小説が使っているのは近代人の自我を中世人の集団に持ち込むというアナクロニズムの技巧だと思いますが、籠城した場内が一種の異世界に感じられるのは、現代人的な感性と中世人のそれとが対比されるからでしょうね。そこにあまりエキセントリックな感じがないのは、米澤さんの筆力だと思います。よく調べて、筆致を慎重に選んでいると思いました。米澤さんは肥大した自意識を書くとおもしろいんですよね。今回は主人公が武将というマチズモの権化ということもあり、その技法がうまくはまっている気がします。城というのは一種のメタファーで、それを守らざるを得ない自意識の小説として読むと、いろいろ広がりもありそう。

マライ なんというか……世間がこの作品のよさにもっと気づいてほしい!!!

杉江 このミスをはじめ、ミステリーではほぼ首位を独占しているんですが、直木賞を機に一般読者に広がるといいですね。いやあ、マライさんがそこまで褒められるとは意外でした。受賞したら、戦争論で1本『QJWeb』に書いてくださいよ。

マライ もちろんですとも!

杉江 というところで5作品すべてに言及しました。直木賞も所感をいただけますか。

マライ 直木賞は一応エンタメ的文芸の最高峰という扱いになっており、ゆえに芥川賞と比べて「いかに世間受けするか、しそうか」みたいな観点と無縁でいられません。情報消費パターンやサイクルの高速化もあって「世間受け」が「ポピュリズム」との距離をどんどん狭めている昨今の世相下、遠からず、隙のないポピュリズム的技法で仕立てられた作品が直木賞の本丸を陥すのではないか。それはいつなのか。今回なのか次回なのか5回後なのか。候補作を読みながら、実際、そんな潮流の高まりを感じています。杉江さんの「もしそういう授賞があっても、また節操なく揺り戻しますから」という意見はわかるけど、そもそもそういったカウンター的な動きの背景には文芸界の内外での「旧来的な業界文化や手法への不満」の蓄積もあり、たとえば1回の授賞でストレスが解消して元に戻るのかどうか、断言できないよなー、と思ってしまいます。また、それと関係するかもしれない微妙な側面として、たとえば『同志少女』評で言及した版元のプロモーション面の技巧と努力、あれはあれで極めて興味深いので、なんらかのかたちで「表立って語られる」機会があってもよいのでは、と思ったりします。

杉江 なるほど。直木賞はぬえ、とさっき申し上げましたが、基本の柱がないことで最近は逡巡しているようにも見えます。多くの人に愛される直木賞でありつづけられますように。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR