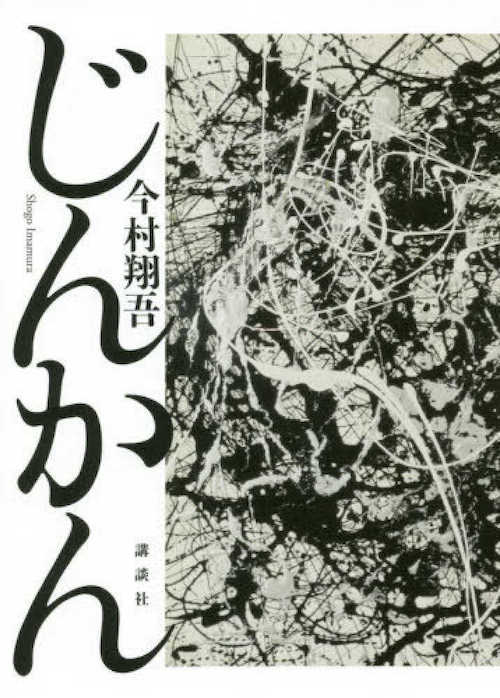

『じんかん』伝奇小説の骨法はしっかりした時代小説

杉江 時代小説をもう1冊。今村翔吾『じんかん』です。

『じんかん』あらすじ

信貴山城に隠遁中の松永久秀が謀反との報せが織田軍をどよめかせる。しかし当主である信長は至って上機嫌にそれを受け止めた。野盗に加わってしぶとく生きていた少年時代から、久秀の胸にはある理想があった。阿波の猛将・三好元長との出会いにより、久秀は遥かな道を歩き始めたのだった。夢を実現するための第一歩を踏み出したのは堺の地だった。

マライ 個人的には、前提となる歴史的知識のハードルが高くて正直キツかったです。そもそも「ダークヒーローとして著名な松永弾正」像についての見解を事前に持っていない一般ドイツ人の私は読者としてダメでしょ(笑)。なので著者の今村翔吾先生にはある意味申し訳なかったです。しかし戦国時代がいろいろな人間的本質を濃縮した場であり、またその表現の可能性を追求する舞台として極めて優れている、ということは改めてよくわかりました。

杉江 戦国時代の人気あるキャラクターは小説の題材にされまくっていて、松永久秀が穴場だったということはあると思います。

マライ なるほど。ドイツ軍の「実力派脇役的な存在で、知名度いまいちだった将軍」みたいなものかも。

杉江 松永久秀のような大名は戦国の梟雄(きょうゆう)と呼ばれていて、人を平気で騙す、すぐ裏切るといった、人間の負性を恥じずに発揮する人物として描かれることが多かったです。だいたいそういう人物像を定着させたのは司馬遼太郎なんですけど。そうした悪役、もしくは怪物的評価だったキャラクターに、血の通った人間としての造形を与えたというのが『じんかん』の功績なんですよね。悪役はそもそもキャラクターとして膨らみがあるので、人物像を掘り下げていく旨味はじゅうぶんににあると思うのですが、そこでやや理想的な人間にしちゃったことが私は乗れないところでした。

マライ 大河ドラマとか見ている視聴者層にはすごく刺さりそうな感じですか?

杉江 キャラクターをすごく単純化しているので、ドラマ化はしやすいかもしれません。そういうところが私は駄目なわけですが。成長物語なのに、松永弾正に主役たる資質があまり感じられないのもちょっとなあ。

マライ そういうのって、まず「描きたい絵」があって、そこに辿り着かせるためにせっかちに物語を作っていく場合に起こりそうですね。

杉江 あ、そうなんですよ。人間と書いて「じんかん」と読ませる物語のために書いた設計図だと私には見えてしまいました。

マライ なるほどそれは「人間を、時代を描く」という巨視的な観点から見ていかがなものか、という話ですね。ダメなナチもの作品にも通ずる構造的な問題です。悪評払拭のためにポジティブ要素をマシマシにするとむしろ粗になってしまう的な。

杉江 しかし、大事なキャラクターに見えた登場人物をあっさり殺してみたり、伝奇小説としての骨法はしっかりした時代小説だとは思います。文句を言ったのは、あくまで好みの問題ということで。

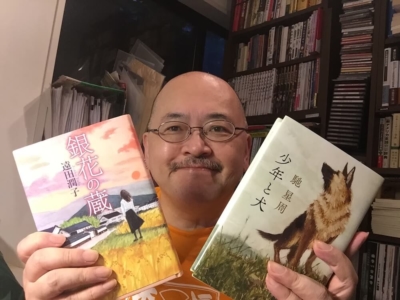

悲劇のオンパレード?『銀花の蔵』

杉江 次、『銀花の蔵』はどうでしたか?

『銀花の蔵』あらすじ

画家志望の父と料理上手の母の間に銀花は生まれた。父が生家の橿原(かしはら)に戻り、家業の醤油蔵を引き継いだことから彼女の暮らしは変わっていく。母・美乃里には ひとつの秘密があった。父の尚孝がそれを隠そうとしたために銀花は周囲から誤解を受け、疎まれるようになってしまった。四面楚歌の彼女は、必死に生きていくための道を探ろうとする。

マライ 醤油の醸造を営む旧家を舞台にした人生小説ですね。おもしろかったです。醤油醸造にまつわるエピソードも自然に入ってくる感じでナイス。冒頭でちょっと衝撃的な場面を見せた上でそれを引っ張るミステリー的な「真実の開示」テクニックが読んでいて心地よい。また、普通小説的に見てもすごくよかったのが、「憎めないけど周囲に深く迷惑をかけることの多い、困った人」の活写ぶりです。そういう人が喪われたとき、何が心の中に起きるのか、という部分の表現の、ドライさと繊細さが融合した味わいもとてもよかったです。ただ終盤になると、もう温かみのあるハッピーエンドの準備だよなぁこれは、という展開が目立つのですが、作品の方向性からいって仕方ないのかなとも考えます。

杉江 遠田さん、それはあんまりだ、という悲劇を最初のほうに持ってきて、読者をどんよりさせておき、後半で救済するという手法の作家なんですよね。『銀花の蔵』は以前の作品に比べて、「それはあんまり」度が低いんです。いやじゅうぶんどんよりするじゃないか、という人は初期遠田を読んでくれ(笑)。初見の読者以外は、もしかすると悲劇のオンパレードみたいな小説だと胸やけかもしれないし。ただ、後半でやり過ぎだなと思うところもあって、そこまで悲劇を積み重ねなくていいんじゃないか、というエピソードもありました。たぶんそれが、マライさんの気になったハッピーエンドへの過剰な準備だと思います。座敷童というモチーフの使い方とか、すごくいいんですけどね。マライさんもおっしゃったように、お母さんの書き方とか、人生を持て余していたようにしか見えない父親に最後居場所を与えてあげる展開とか、登場人物を救済するやり方はすごくうまいし、一見さんにも響くと思います。最初はすごく嫌な人にしか見えなかったのがあとで印象が変わる、というのがこの人の登場人物を書くテクニックなんですよ。

マライ それは刺さる人多そうです。救済へのニーズは今高まってる気もしますね。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR