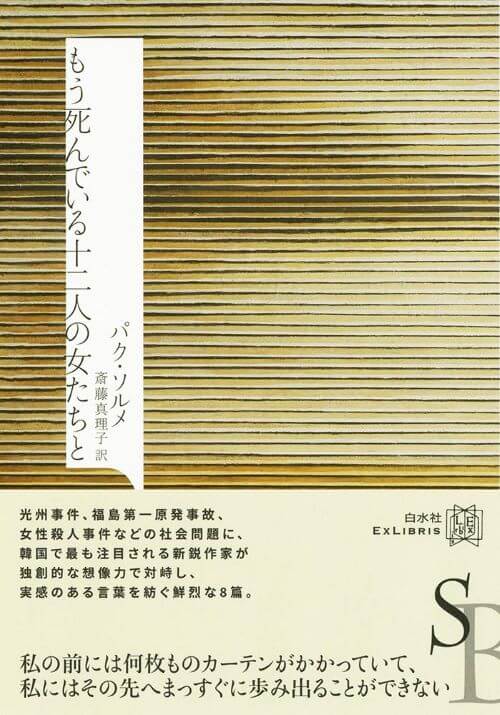

パク・ソルメ『もう死んでいる十二人の女たちと』 (斎藤真理子訳/白水社)は韓国で活躍する著者の作品を集めた日本オリジナルの短編小説集で、この本の登場人物たちはとにかく問う。

光州事件、原発事故、女性蔑視的な価値観から生まれる暴力。表題作ではもう死んでいる十二人の女たちが交通事故で死んだ強姦殺人犯の男を殺しつづける。フィクションを経由し、多くの短編が社会問題を扱っているが、アプローチの仕方がおもしろい。

登場人物はなく、災厄と共に淡々とつづく日々に自分たちがいるということ。問いへの明確な答えは返ってこず、問いがただ問いとして反響しつづけるような時間が描かれている。

※この記事は『クイック・ジャパン』vol.155に掲載のコラムを転載したものです。

リフレインする問いは誰が声か

同じ表現が数行や一文の中、ごく短い間隔で繰り返される。それは言葉そのものがなん度もその場に留まりつづけようとする、返し縫いでもしているような文体で、パク・ソルメの小説によって縫われていくのは私たちの日々だし、私たちのものの考え方だし、私たちに起きたことだ。

次の日だし、何かが起きる前の日だ。私たちはそのことをよく知っている。なにげなく暮らしていても、思い浮かべるだけで、以前それが起きた時間に、あの日々に引き戻されるように感じることはよくある。

何が起きたかは覚えているけれど、それは本当にみんなが言うようなものなのか、自分は本当にそれを経験したのか、思い出として割り切ってしまっていいのか、疑問ばかりが浮かんでくる。

どうして?考えても、問いても、うまい答えは返ってこない。理不尽な出来事ならばなおさら答えは返ってこない。

だから余計に問いつづける。明確な答えがないものに対しての問いというものはいつも凡庸だし新鮮だ。その問い自体が合っているのかどうかもわからないのだから。それでも問いつづけるのをつづけていると、自分が存在していることと、問うことがイコールであるみたいに思えてくる。

パク・ソルメの文章には過去と現在と未来、あちらで起きた事件とこちらで起きた事件、複数の時間が混在する。

その割り切らなさ具合とでも言うべきものは徹底している。街中でカメラをただ回しているような、重要なことも些細に思えることも並列された文章は、物語らしからぬ物語を私たちに見せてくれる。

一見奇妙な小説に思えるかもしれないが、考えてみれば私たちが生きてる日々がまさにパク・ソルメの小説のように奇妙で、物語みたいに割り切ることはできない。 『もう死んでいる十二人の女たちと』は、私たちの生の実感保存してくれている。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR