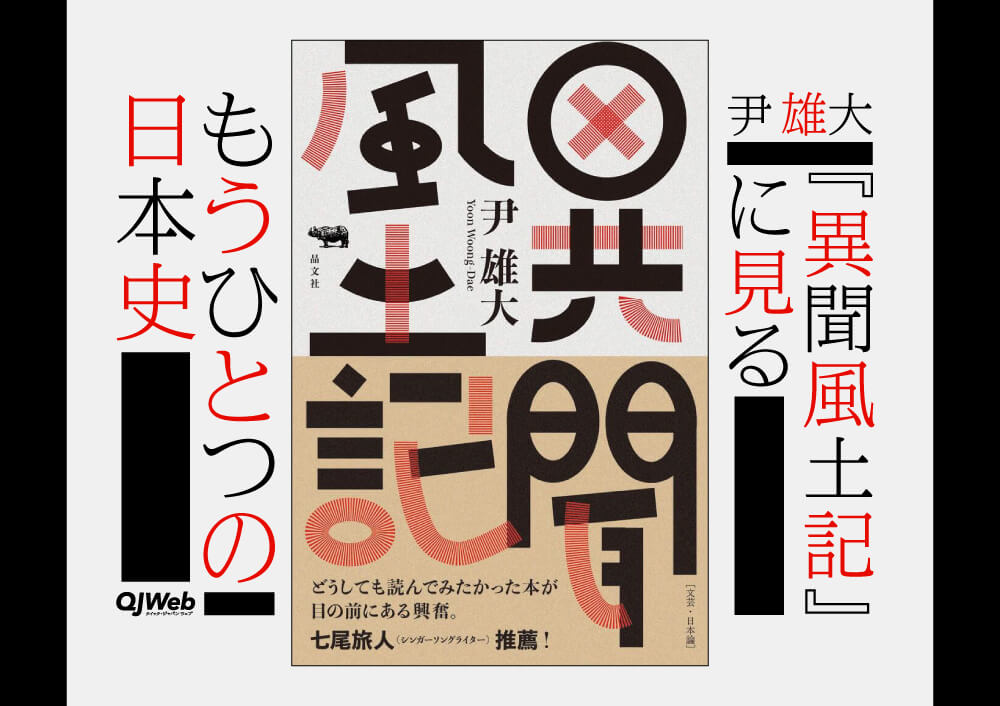

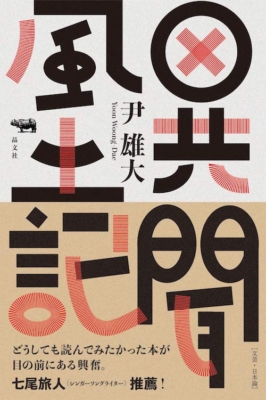

「最も誠実なインタビュアーとしてあらゆる人生の細部に光を投げかけてきた著者がとうとう語り始める、自らの人生。/在日韓国人三世として呼吸したこの国の、風と土の変遷。」

これはシンガーソングライターの七尾旅人が、2020年6月に刊行された『異聞風土記 1975-2017』という本に寄せた帯文の一部である。

尹雄大(ユン・ウンデ)が「そうでないもの」とされた人たちの息遣いと、「私たち」のルールには当てはまらないものの中にある豊かさを綴った「極私的日本史」とは――。

記憶は土地の古層とつながり、読む人の記憶ともつながる

『異聞風土記 1975-2017』の著者である尹雄大さんはこれまで約1000人にわたる著名人にインタビューしてきたライター。坂口恭平さんや七尾旅人さんの著作やインタビューからその名を聞いたことがある人も多いだろう。

この本ではこれまで縁のあった土地の「風土」を、尹さんの記憶を手がかりに記していく。尹さんにとっての風土とは、「土地とそこで暮らした人たちの記憶の折り重なり」であり、その土地が伝える「今はもう去っていったものたちの声や息遣い」のこと。

始まりは生まれ育った神戸から。神戸といえば「おしゃれでエキゾチック」で「開放的な港町」。だが、尹さんの目は近代化され都市化された街の中にある「小さな亀裂」と、そこに「現に息をして生きている人」の姿を見逃さない。

幼いころ、母との散歩の途中に遠回りして暴力団の組事務所を見に行った小さな冒険、お坊ちゃん育ちだった尹さんが「育ちが悪いから」遊ぶなと禁じられた「川の向こうの子」たちとの思い出。そこからは「暴力と貧困と差別」のあった港町神戸の姿が立ちのぼる。

さらに、尹さんは、神戸に残る戦前の沿線開発によって生まれた「阪神間モダニズム」文化や、神戸の街並みが一変するきっかけとなった阪神・淡路大震災の記憶を行き来しながら、街に折り重なったイメージの地層を少しずつ剥がしていく。

さらにこの本では、神戸編を皮切りに、1975年から2017年にかけて尹さんに縁のあった京都、大阪、東京、福岡、鹿児島、宮古島について、土地にまつわる歴史と尹さんの記憶が描かれている。

これは日本社会にとってはバブル崩壊、阪神・淡路大震災とオウム事件、その後の不況と東日本大震災と、戦後消費社会の幕開けから終焉に至るまでの時代だった。これら出来事は読者にはよく見知った同時代史である。一方で、尹さんの個人史を通じて見ると、遠い過去だと思っていた朝鮮半島の植民地支配の歴史をどうしても意識せざるを得ない。

「今ここの不安と閉塞感を生き切り、息を継いで行くしかない」という事実

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR