ステージの上と客席の“ゆったり加減”の幸福なシンクロ

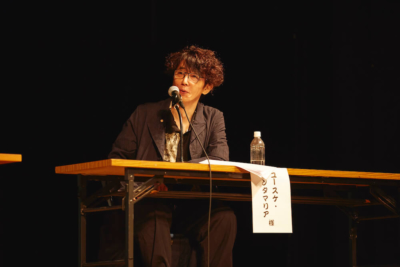

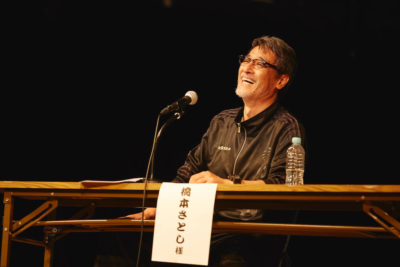

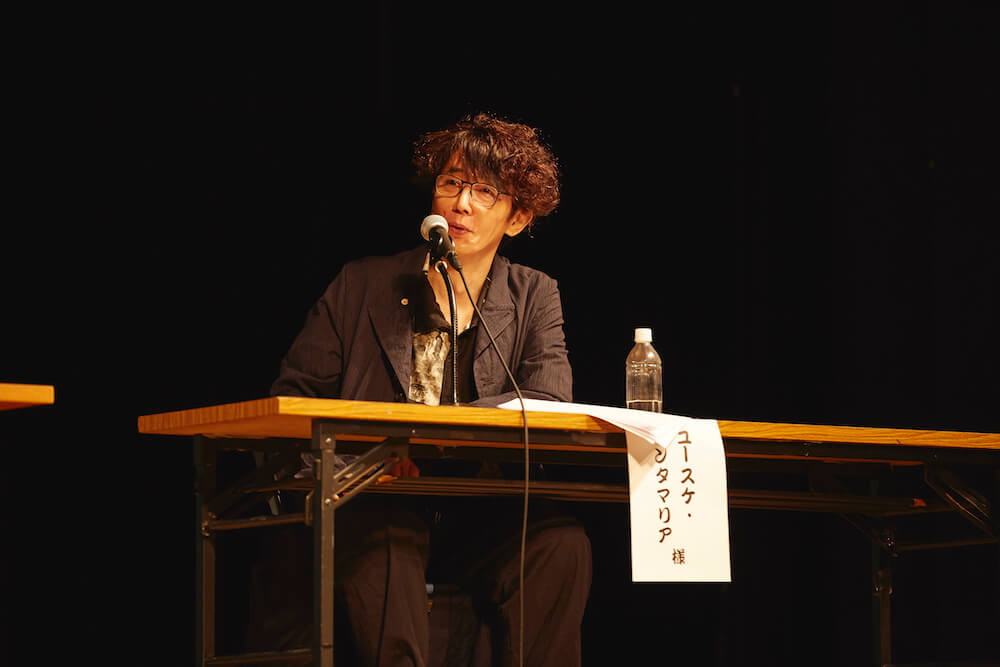

観たのは8月1日土曜日の第1夜。出演は、橋本さとし、松本穂香、ユースケ・サンタマリア。橋本とユースケは、岩井演劇の経験者。松本は岩井からのリクエストに応えるかたちの初顔合わせ。

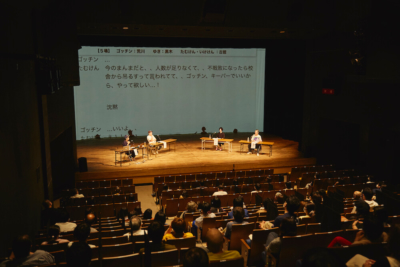

おそらく稽古場でも使われているのだろう長テーブルが、舞台上に無造作に並べられている。岩井のところにパソコンが置かれているだけで、ほかには見事なほどに何もない。それぞれ、ひとりワンテーブルを独占し、渡された台本に向かい合い、座ったまま、いきなり本読みが始まる。

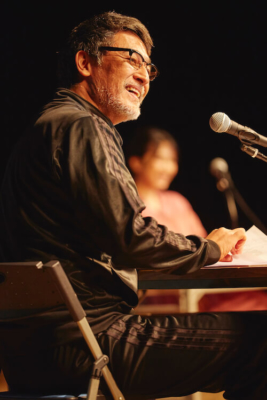

コロナ状況下だからこうなった、のではなく、おそらく『いきなり本読み!』は前2回もこうだったに違いない。どこまでも簡素。しかるべきディスタンスを取ることと、この企画のミニマルさは、ルックからして、狙わずして相性がよかった。なんら無理をせず、それぞれの役者たちが均等に距離を空けて座っている。それを「進行・演出」(と、表に貼られたチラシにはクレジットされていた)の岩井が眺めている風情がしっくりきた。

ステージの上のゆったり加減と、客席のゆったり加減が、幸福なシンクロを見せている。なるほど。演技や演出の裏側をのぞき見るようなイレギュラーな企画ののほほんとしたニュアンスが、通常の観劇空間とは明らかに違うファーストクラス並みにのびのびとした座席環境と(結果的に)足並みをそろえていたのである。

これは紛れもなく、ひとつの芝居である。

役者というものの真の実力を知ってほしい、というようなことを岩井はホームページでも、公演の幕開けでも、アナウンスしていたように思う。

確かに、演技の心得のある者たちは、自分が体現している物語がこの先どうなるか、自分の演じている人物がこれからどこに連れて行かれるか、まったくわからなくても、キャラクターやストーリーに命を吹き込むことができる。

岩井が用意したのは、かつて上演したこともあるという、ひとりの「巨大過ぎる女の子」をめぐる家族や友達や学校教師の逸話だった。

語り部の老人から、最終盤の「人間ならざるもの」まで、登場キャラクターは多岐にわたる。それを性別、年齢関係なく、3人で役をとっかえひっかえしながら、演じ交わしていく。女性が男性を演じることで、男性が女性を演じることで、若い人が老人を演じることで、あるいは、ひとつの場でひとりの役者が二役も三役も演じることで、その役者の個性や能力、パフォーマンス、ポテンシャルが、縦横無尽に浮かび上がる。

役を入れ換えるのは岩井演劇の稽古場では定番だとユースケが、愉快と不機嫌とが入り混じった彼ならではの独特の毒の吐き方でこぼす。観客はスクリーンに投影されたパソコン画面を通して台本を見つめながら、役者たちの演技を堪能。目は文字に、耳は声に。その交錯。今まさに表現が生まれつつあるからこそ、臨場感は半端ない。

観るまでは、いわゆるメイキング的な「舞台裏ドキュメンタリー」のようなものを想像していたが、違った。これは紛れもなく、ひとつの芝居である。

もちろん、途中で止まったり、雑談が入ったり、横道に逸れたりもする。だが、そこで繰り広げられていたのは、けっしてやわなレッスンではなかった。和やかな座談会トークでもなかった。

これも、ひとつの本番なのだ。

そのことを、まざまざと感じた。そして、それはひどく感動的なことだった。

なぜか。

生の観客がいたからだ。その真実を、観客のひとりとして、体感した。このことこそ、本物の臨場感であった。