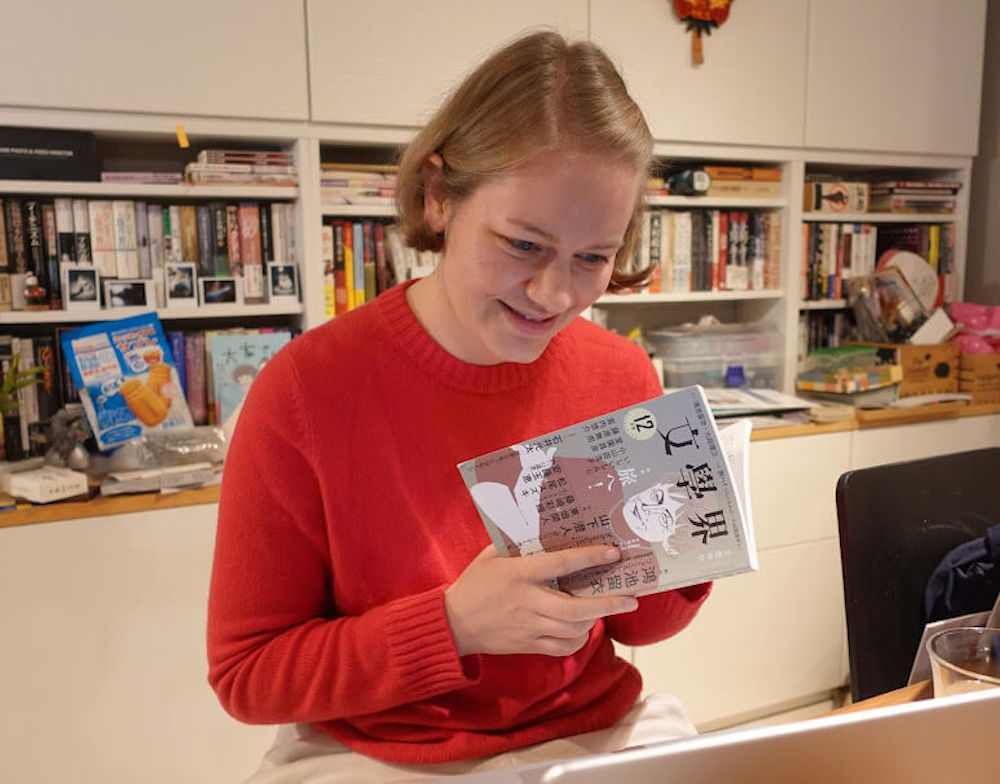

1月19日、第166回芥川賞が発表される。小川洋子、奥泉光、川上弘美、島田雅彦、平野啓一郎、堀江敏幸、松浦寿輝、山田詠美、吉田修一の9名の選考委員による本家選考会にさきがけ、書評家・杉江松恋と文学を愛するドイツ人、マライ・メントラインが全候補作を読んで徹底討論、受賞作を予想する。

■第166回芥川龍之介賞候補作

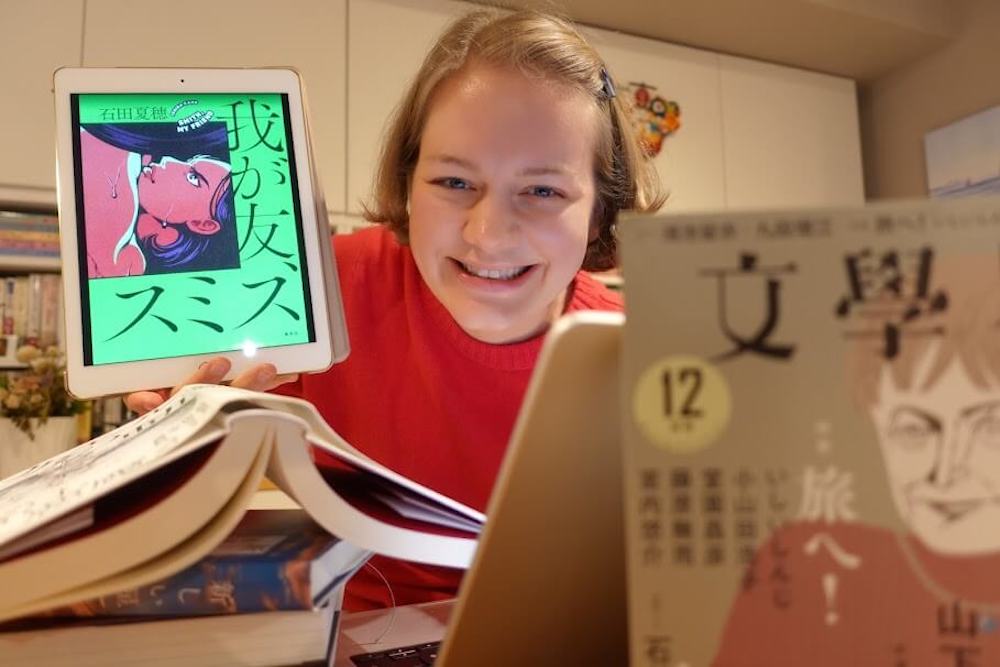

石田夏穂「我が友、スミス」(『すばる』2021年11月号/集英社)初

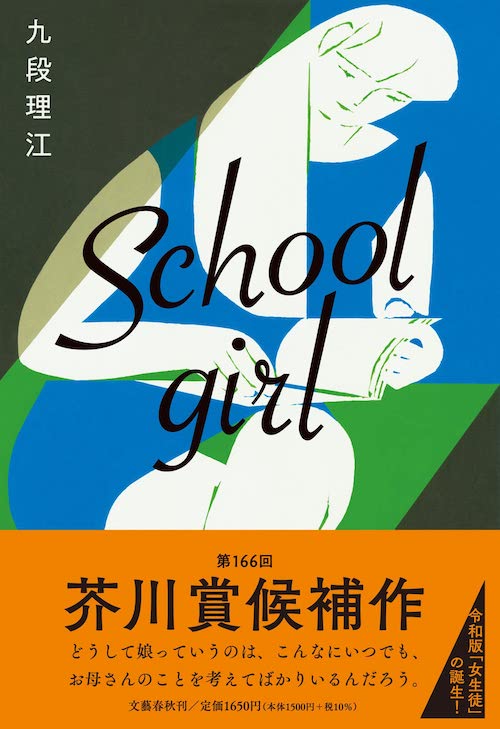

九段理江「Schoolgirl」(『文學界』2021年12月号/文藝春秋)初

島口大樹「オン・ザ・プラネット」(『群像』2021年12月号/講談社)初

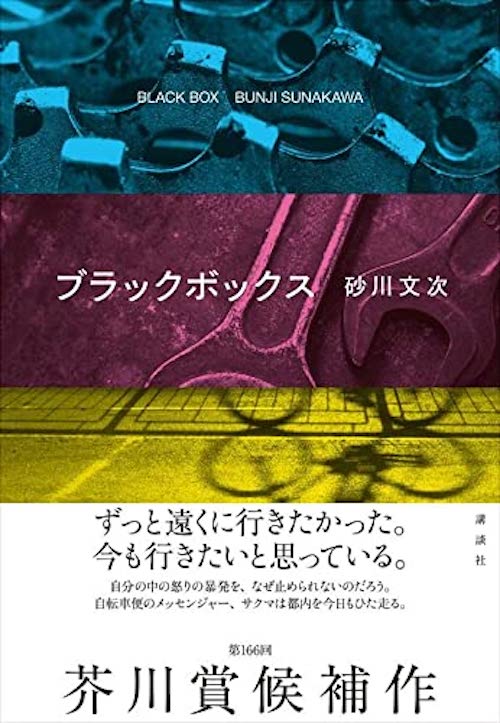

砂川文次「ブラックボックス」(『群像』2021年8月号/講談社)3回目

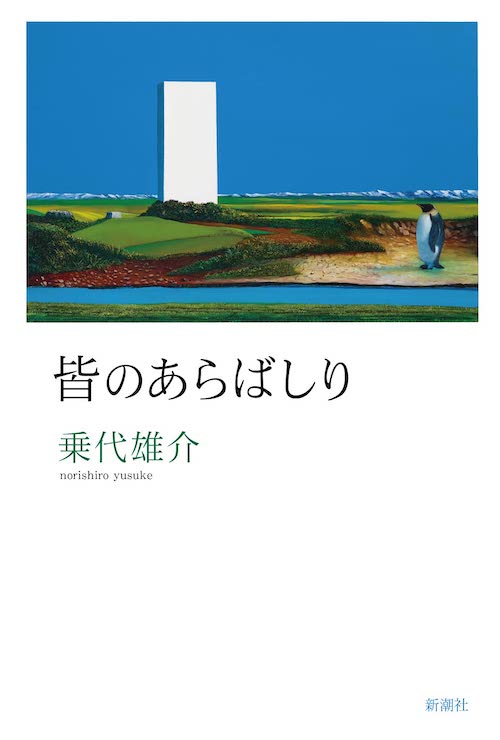

乗代雄介「皆のあらばしり」(『新潮』2021年10月号/新潮社)3回目

目次

石田夏穂「我が友、スミス」の評価がいきなりかぶる

杉江松恋(以下・杉江) 今回の候補作は5作です。うち2作は3回目、あと3作が初候補ですね。では、まずお互いのお気に入りと受賞作予想を言っておきましょうか。

マライ・メントライン(以下、マライ) 私はイチ押しも受賞も「我が友、スミス」ですね。

杉江 私はお気に入りが「我が友、スミス」、受賞予想が「オン・ザ・プラネット」です。おお、かぶりましたね。

杉江 「我が友、スミス」は第45回すばる文学賞応募作で、石田夏穂はこれがデビュー作です。受賞作は永井みみ「ミシンと金魚」だったんですが、芥川賞候補にはこちらが選ばれました。文章でいえば、ユーモアのセンスが最もあった作品だと思います。

マライ 同感です。現在、人々は常にスマホを通じて世間に対して虚勢を張っている状態にありますが、その外面と内面の関係、またどうすれば満足を得ることができるか。そういうオーソドックスなテーマの作品ながら、ストーリーといい語り口といいオチといい絶品でした。昨今、議論が激しく交わされるジェンダーやルッキズムの問題、そのど真ん中を直撃する設定ですけど、全編で極論に転ばずに、かつ作者独自の視点を貫くことで尖鋭性を保っていて、実に読ませます。また、著者のユーモアとウィットの感性が知性と噛み合っていて、曖昧にごまかすことなく物事の本質を突いていますし、説得力が生じています。

杉江 スマホで世界とつながる内面というのは、どういう箇所で感じられましたか。

マライ 語り手と同じジムに通う、インスタ映えをやたらと気にするファッション系ボディビルダーがいますが、彼女が体現するナチュラルな情報まみれ感とでもいいましょうか。

杉江 S子ですね。彼女を語り手にとっての単なる敵にしないあたりのバランスもいいですね。ボディビルの専門用語がやたらと出てくる小説ですが、私は冒頭の、ブルガリアン・スクワットから語り手がヨーグルトを連想するあたりからもう可笑しくて、なぜかブラジリアンワックスとか連想してしまって、ああ、語彙の多い書き手だなあと感心しきりでした。

マライ そうなんです。前スマホ世代にも刺さる昭和対応のユーモア言霊力が素晴らしい。

杉江 基本的にとげとげしい部分がないんですよね。話題が単純な二分論になりそうになると、そうではない視点を入れて弁証法的に一段上の話に持っていく。ただ、この小説で評価が分かれるのは、語り手の身体を通じた自己認識に関する部分だと思うのです。「別の生き物になりたい」というのが彼女の願望ですが、それをわりとわかりやすく説明しちゃうんですよね。たぶんあそこが減点ポイントになるんだと思います。身体についてのこだわりや行動でじゅうぶんに尽くされているのに、言わずもがなだろう、という声が上がりそうな気がします。中性的に思われたボディビルにミスコン的な要素が備わっていることに語り手が気づくあたりで小説としてはやるべきことは完遂してしまっているので、あとはどうやって幕引きを図るか、という展開になっている。だから落としどころはいいんですけど、予定調和的に見られるんじゃないのかな。

マライ 小説構造からいえばそうかもしれない。なかなか難しいですね。

杉江 言語遊戯的な部分でじゅうぶんに私は楽しんだので、致命的な瑕疵だとは思いませんが。

マライ そうですね。それを踏まえてなお、という突破力が評価されるかどうか。

杉江 ディテールを細密に描写する小説が私は大好きなので、できれば高く評価してもらいたいとは思いますが。

失速が残念、九段理江「Schoolgirl」

杉江 九段理江は「悪い音楽」で第126回文學界新人賞を受賞しました。「Schoolgirl」は受賞後第一作で、世界に対する怒りを燃やす娘と母親を描いた小説です。

マライ いわゆる「Z世代」とはなんなのか、グレタ・トゥーンベリがなぜ風雲児となり得たのか、好き嫌いを超えてその心理的・構造的本質が気になる人には必読の作品ですね。とにかくZ世代の内面と、彼らを取り巻く上の世代の視線、双方の本音が、最高のかたちで言語化されていると思います。というか、この作者の言語化能力そのものが何やら圧倒的で凄まじい。それだけに、オチが弱く感じられてしまった。なんだかな。ありていにいえば(浦沢直樹の)『MONSTER』や『20世紀少年』終盤の「えっ、この着地点ですか」感に近いものがある。『幼年期の終り』(アーサー・C・クラーク)みたいな境地まで飛んでほしいとは言わないけど、うーん。

杉江 SF的な壮大さを求めますか(笑)。私もそれは思いました。途中で「やっぱりお母さんが好きで心配なんだけど」みたいなことを娘が言い出して、なんか失速してませんか。

マライ そう、そこです!

杉江 あれ、いい話方面に日和るのか、と思ってしまいましたよ、私は。

マライ あまりにも不自然なので、何か仕掛けなのかと思ったらそうでもないですしね。あそこで女子高生の娘が急に老けるんですよ。

杉江 現実の娘は母親の視点でのみ描かれる。それ以外の場面では、YouTube動画向けに語っている姿しか出てこないので、彼女の実像はずっと見えていないわけです。そう考えると、あそこはグレタ風に気負っていた娘が、語彙が尽きて素が出てしまったと見ることもできますね。そういうかたちで内面の脆さを描いたのかな、ともちょっと思いました。

マライ しかしそれならそれで見せ方というものがあるでしょという気がします。どんな意味があろうが、失速感が感じられてしまうというのはヤバいと思うのです。

杉江 あと、太宰治「女生徒」への言及がありますが、じゅうぶん機能しているとは思えなかった。

マライ そうでした。作者個人の太宰に対する思い入れを中盤の推進材料として投入したのかな、と思いましたもの。

杉江 太宰はやたら読点が多いとか、文句をつけ出したあたりはおもしろかったのに。あそこでオヤジ構文の話とか出てきたら、おおっと思ったかもしれない。中途半端ですよね。

マライ 同感です。

杉江 ただ、マライさんがおっしゃるように、Z世代と親世代の断絶をふたりの語りだけで際立たせている前半部はいいと思いました。

マライ あの威力のままでいいオチがついていたらなぁ、と思うことしきりですよ、本当。

杉江 あのお母さんって1980年代前半の生まれだから、自分が娘と同じくらいの年齢には出会い系とかが全盛期だったと思うんですよ。未成年の性を売り買いすることへの障壁が最も低かったころではないかと。大人の欲望に翻弄されて自分を見失うことも多かった時代。唐突に不倫の場面が描かれたりしますし、母親を空虚な内面の人として描きたかったのかな、という気もしました。

マライ そういう印象はありますね。母親、妙に自信ないですし。

島口大樹「オン・ザ・プラネット」は最も芥川賞的?

杉江 島口大樹のデビュー作は第64回群像新人文学賞受賞の「鳥がぼくらは祈り、」です。1998年生まれですから、今回の最年少ですね。

マライ 文芸賞をテーマとした物語の作中作として出てきそうな、と言ったら怒られるかもしれませんが、そんな雰囲気の作品だと思いました。人間の知覚にまつわる手続きを限りなく言語化してその曖昧さ・不確実さを突く内容です。でも「あらゆる上質な現実的皮肉は筒井康隆に至り、かつ及ばない」の法則と同様、こういったゲシュタルト崩壊の要素再構築みたいな話って、だいたいボルヘスの短篇のどれかに行きついてしまうんですよね。そしてもちろんボルヘスのほうがおもしろい。でも杉江さん的にはこれが来そうですか。

杉江 5作の中では、最も芥川賞的かな、と。これか「ブラックボックス」だと思うんです。

マライ なるほど。「芥川賞的」というのには、私は無頓着なんで(笑)。

杉江 語り手は自主映画の制作者です。自らも出演者となって、据え置きのカメラを自然現象によって動かすというかたちで視点移動させる技法を使って撮影をするんですが、その映画のカットが小説の中途に挿入されます。カメラの視点切り替えと、現在進行形の場面と映画のカットとが切り替わる叙述方式とが合致しています。そして現在進行形の場面の中では、旅をする4人の話題がちょっとずつずれていきながら、全体としてはひとつのことを語っているように見せている。そういう語りの企図もちょっとおもしろい。

マライ ああ、それは確かに構造美的ですね。

杉江 また、同じ世代の若者が車で旅をするというロード・ノヴェル的展開で、車中の会話などではごく自然な現代の言葉遣いで、時代性が醸し出される。その文章も買います。その3点の総合評価かな。

マライ なるほど。しかし正直言って私は、なんだか頭でっかちっぽさが目についてしまい、個人的にはのめり込めなかったのです。

杉江 頭でっかちというのは、観念的な小説というのとは違いますか?

マライ そうですね。物事を思いつきで説明しようとする範囲が微妙に大き過ぎるという感じかと。若者のそういう青臭さに好感を持つ向きもあるでしょうから、一概に否定はできないんですけど。

杉江 私がちょっと不思議に感じたのは、父親が自殺している者がいると思えば、行方不明の弟がいるという設定もあったり、とにかく全員に秘められた過去があるっぽく書かれている点で、ちょっとやり過ぎじゃないのかな、とは思いました。すぐ黒い枠線の回想場面が入る『ONE PIECE』(尾田栄一郎)、みたいな。

マライ そのあたりの描写が、ロード・ノヴェルといえば『14歳、ぼくらの疾走』(ヴォルフガング・ヘルンドルフ)みたいなドイツの傑作ヤングアダルトに比べて微妙ないまいち感があるのです。ヘルンドルフではたとえば子供離れしたコドモ的妄想の疾走にオトナ要素が立ち塞がるのですが、それはオトナ的現実だけでなく強靭なオトナ的妄想でもあったり、しかも不可解or不可知でオチがつかないまま、強烈な印象だけ残して主人公たちの視界から過ぎ去ってしまったりする。ああいうのに比べると「外界」との接点の弱さがどうなのかなと。「オン・ザ・プラネット」の場合、いっそそういった要素を捨てて勝負しているといえなくもないけれど、そこをどう評価するかの問題かと思います。

杉江 ちょっと脇道にずれますけど、極端にいえば本作は、世界内存在の自分が世界を見ているという関係性についてみんながうだうだ話している小説だと思うんです。このへんドイツ哲学が本領とするところではないかと思うんです。

マライ 確かにそうなんですが、ドイツ哲学って「思考手続」の学問なので、この小説みたいに思いつきの連発だとちょっと違ってきてしまう(笑)。ドイツ人からすると議論の前提を端折った言説を呈示されても手抜きに見えてしまうのです。

杉江 なるほど。数学の証明問題で回答の途中を省いたような感じか。日本のSNSにおける議論もどきでは、最初にスパンと結論めいたものを言う人間が一方的に勝ち宣言したりしますけど、それでは駄目なわけなんですね。

マライ そうそう。だからドイツ人はまったくツイッター向きではないですね。

杉江 おもしろいな。もしかするとSNS的な言論空間を模したものとしてこの作品を評価する人が出るかもしれませんよ。選評で言われる前に言っておきましょう(笑)。

なにげに推し、砂川文次「ブラックボックス」

杉江 次は第164回の候補作になった「小隊」が一部で大好評だった砂川文次です。

マライ 「ブラックボックス」も個人的に、上質の凄みを感じた作品です。語り手の人生ベクトルはどうしても下層に向かってしまう。その周辺、内外を活写する筆力がすごい。「小隊」のときに、砂川さんがミリタリー外のストーリーを書いたらどうなるのか読んでみたいと期待したんですが、見事にそれに応えてくれました。本作は、語り手の抑え難い暴力的衝動が前述の下層へ向かう人生ベクトルの問題とセットになっていて、そこに異議申し立てをしたくなる読者は出るかもしれません。しかし「ブラックボックス」というタイトルは秀逸です。社会的な機能分化の進行と共に、可視化と騒がれるわりに社会の全体構図や各構成要素の本質が見えにくくなります。かつ、下層からの上昇チャレンジも構造的に難しくなっていく。パソコンを自作できたちょっと前の過去と、どうがんばってもスマホを自力チューンナップできない現代の違いみたいなものですね。

杉江 その喩え、おもしろいですね。下流社会とか上級国民とか、とかく線引きをしたがるのが今の流行なんですが、下向きのベクトルを主人公の生き方に体現してみせた点がいいですね。

マライ オチの「上質な当たり前」感にグッとくるかどうかが勝負でしょうか。本作で自転車に乗って主人公が荷物を配ぶ先が「Schoolgirl」の母娘だったりしたらどうなのだろうか、などと想像もしました。この2作がダブル受賞したりすると、現代日本の各階層、各世代の逼迫感が立体的に俯瞰される感じになってすごいんですけど、それは難しいでしょうね。

杉江 今回の芥川賞は世相を写し取ったものが多かったですが、最も成功していますね。

マライ それはいえますね。ネタばらしを避けるため言えませんが、途中の大胆な場面転換も見事です。後半部は人間の内面観察が秀逸でした。

杉江 前後半共に、とにかく語り手をめぐる細部を執念深く描いています。ディテールを書くというのは芥川賞的な評価ポイントのひとつですから、これが受賞する可能性はじゅうぶんにありますよね。正直、前2作はミリタリー関連の情報がよく書けているんだろうな、という以外に評価ポイントを見つけられなかったので、単純にこれまでで一番よかったです。

マライ わかります。そして私はこの作品、なにげに推しです。

杉江 コロナウイルス前後の不穏な世情を諷刺的に描いた2020年の『臆病な都市』が私が砂川作品で一番好きなんですが、それと同等の良作でした。『臆病な都市』は単行本化されてから読んで、なぜこれを候補にしなかったか、と残念に思ったんですが、その仇を「ブラックボックス」が取ってくれるかも。なんか言っている間に、これが受賞しそうな気がしてきました。

マライ とにかく、どこかで来る才能ですよ、砂川さんは。念力を送っておきましょう(笑)。

乗代雄介「皆のあらばしり」の選評が読みたいぞ

杉江 さて、乗代雄介です。宇佐美りん「推し、燃ゆ」がなければ第164回は乗代の「旅する練習」が獲っていたでしょうね。そういう意味では受賞の最右翼と見なされる作家なんですが、「皆のあらばしり」は、ちょっと……。

マライ これはミステリー仕立て、なんですよね? トリックの種明かしを通じて開示される真相も、芥川賞っぽいといえるかどうか微妙で、とにかく他の候補作とは明らかに色合いが異なります。感覚による決めつけは失礼かもしれませんけど、私には候補作に選ばれた基準がよくわかりませんでした。私としては、毛色の違いを「そうか、これが画期的なんだ」と自分自身で論理的に説明することができなかったので、杉江さんにぜひお聞きしなければ、と思いながら今日はここに来たのです(笑)。

杉江 うーん、私も芥川賞からは遠いような気がします。私は古書に対する関心が強いですし、大学で古文書とか読んでいたような人間なんで非常に楽しく読んだのですが、これ、近世史に関心がない人が読んだら勘どころがよくわからないのではないでしょうか。猟書家の男がなんとかして旧家の蔵する典籍を手に入れようとする話ですからね。

マライ 一応文脈だけで読んでいくことは可能なんですが、情報量が多いわりには観念的アウトプットが軽いのではないかな、と感じてしまいました。

杉江 観念的アウトプットって、何かあるのかな。饒舌な語り手と話の聞き手が、関係性があやふやなままに事態を進めていくという話で、「旅する練習」みたいな構造自体の文学的な仕掛けは特にない気がします。表層に出ていることをそのまま読み取ったらいいんじゃないのかなあ。

マライ やはりそうですか! 安心しました。

杉江 小津久足という実在の文人が表したという書籍を軸にして、近世末期における地方インテリの実態が浮かび上がってくるというところが読みどころだと思います。歴史教育が軽視されること甚だしい時代なので、こういう小説が評価されること自体は素直にうれしい。乗代さん、本当に歴史が好きなんだなあ、と思いました。ミステリー、に当たるかというと、そういう部分で評価する小説ではないと思いますが、男のオフビートな語りも楽しいし、芥川賞云々を別にすれば非常に好きな小説ではありますよ。

マライ よかった。私がすごい見落としをしているのか、と心配だったんです。でも、そうでもなさそうですね。

杉江 だと思います。うん、当日選考委員が何か私の気づかなかったことを言ったら、読み取れませんでした、と反省することにします。そういう意味ではこの作品に一番受賞してほしいですね。選評読みたいぞ、すごく。

マライ 選評が最大の焦点という(笑)。

杉江 これで5作品すべてに触れたわけですが、全体を通しての所感をマライさんにお願いします。

マライ 全体的に、前回まで感じられた「コロナ下の日常をどう描くか」のぎこちなさが薄れて自然体になった印象があって、ああ、我々はこの現実にもう深くなじんでしまったんだな、と感じたり。しかしその一方、社会の閉塞感や自家中毒じみた怨念の増殖、極論指向といった神経的問題は相変わらず深化をつづけていて、芥川賞はそういった現実の文芸的解析や解法のベスト受け皿のひとつになっているように感じなくもない。候補作を読みながら、その手の社会心理的事象に関しての「おお、これですよ!」とツボを突いた表現や解釈を探している自分が常にいる(笑)。だから、構造的にツッコミどころのある「Schoolgirl」の前半部の凄みが忘れられなかったり。まあそれは読み手の姿勢としてちょっとどうかなという気がしなくもないけれど、いずれにせよ、情報化が過ぎて「悪貨で良貨を駆逐する」的な論争手法も蔓延りかけている現在、量産型のネット言論では太刀打ちできない「事象の真の言語化」の象徴として芥川賞のステイタスが認められている面は小さくないと思うので、その観点から授賞展開を注目したいと思います。

杉江 社会にとって最大の関心事であるコロナの問題は、文学的主題に落とし込むにはまだ早いのかもしれません。その点、直木賞側のほうが即時性がある作品は出ていますね。芥川賞はやはり、何を書くかではなくて、どう書くか、の賞だと思うので、各作品の文章を選考委員がどう評価したかに私は注目したいと思っています。結果が楽しみ。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR