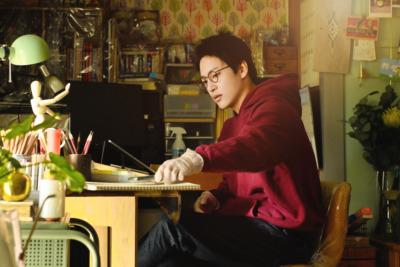

ロシア軍によるウクライナ侵攻が始まったのは2022年2月24日、今年も後半戦に差しかかってしまった。信じ難いこの戦争をメディアで解いてくれる専門家たちの中でも、小泉悠の活躍は目覚ましい。小泉悠の登場&ブレイクは「専門的なことを専門語でしか語れない専門家たちのある種の終焉の始まりかもしれない」と、日本在住ドイツ人、マライ・メントラインが考察する。

時代の寵児となった小泉悠

ロシア軍によるウクライナ侵攻開始以来、「軍事」「戦略」「ロシア」専門家として小泉悠氏は、本人の意図とおそらく無関係に時代の寵児となり、教養的な信頼性・お茶の間アイドル性・サブカル的アングラ性による聖三位一体を成し遂げてしまった。まさにファティマの聖母もビックリといえよう。

ちなみにファティマの聖母預言では「ロシアがいずれヤバいことをやらかすから何とかせんといかんよ君たち」というガチ発言があったものの、世間的には、まぁ冷戦終結でそのへん何とかなったんでしょ、とタカを括っていたのだ。あまい、あまいぞ俗世! 神的・霊的存在にとって「短期」とはたぶん50年程度の話なワケで。

今般、彼の新著というか対談集『ウクライナ戦争の200日』(文春新書)にて、中国専門家の安田峰俊氏とともに鼎談メンバーとして代表イレブン招集がかかったのを機に、このあたり、状況について思うことを述べてみたい。

率直に言って、小泉悠氏が世間的に人気を博した=世間が彼の特質を大々的に受け容れた、という事実は、世の中一般の言論構造に今後少なからぬ影響を与えると思う。

全方位型の強力な「教養人」

まず、戦後日本にて軍事アレルギー的な感性から必要以上に忌み嫌われていた「地政学」の復権がみごとに成された点が重要だ。小泉氏は地政学的な思考を前提に話すし、予備知識がない人にもその必然性と有用性がわかるように説明する能力が高い。なおそこで、「地政学=ファシズム軍国主義者の学問」みたいな見解をもつ昭和的リベラル言論人への怨念みたいな気配がもし彼にあったら、いろいろ上手くいかなかったと思う。

で、こう言うと「いやオレは! 小泉悠のブレイク以前から! 地政学の重要性をアピールしていたッッ!」と主張する人が絶対出てくるのだけど、それっていわゆるダ・ヴィンチ・コード裁判の問題と同じで、概念の開発というのは早い者勝ちでなく世間に食い込んで売れた者勝ちなのだ。ゆえに、言っても仕方のない文句を言うよりは「何が一般市場で売れるのか」を積極的に考えた方が良い。

ときにここで、私だけが知っている的な文芸界プチ情報を。

『ウクライナ戦争の200日』の対談相手として芥川賞作家の砂川文次氏が登場するのは、直接的には小泉氏のアイディアと思われるが、根本的なお膳立てをしたのは(ビビりながら敢えて言おう)何を隠そうこの私である。それは毎度恒例・杉江松恋氏との芥川賞直前対談(2021年1月:下記記事リンク参照)にて、砂川氏の候補作「小隊」(この時は受賞しなかった)を取り上げたときのこと。ロシア軍の唐突な北海道侵攻を電撃的に描いたこの異色作から120%の濃厚ダシをとれるのは小泉イズムィコ先生しかおらんな! という独断で、事前に勝手に「読んで貰って強引にインプレを聞く」インタビューを敢行したのだ。あのころ世界はまだ平和だった。そして、正月早々いきなりの打診なのに「そんな作品が芥川賞候補になってるのですか。早速探してみます!」と快諾いただき、速攻でインプレ話をうかがったのを纏めたのが、上述の対談に挿入された小泉氏パートである。かくして小泉氏と砂川氏の「縁」は敷設された。ちなみに「文學界」誌の「小隊」掲載号の購入は小泉氏の自腹であった。私からのオファーを受けて即Amazonでポチったためであり、あとでQJWebから薄謝進呈していくぶん埋め合わせたとはいえ、やはりこのへんの感覚が素敵だ。

で、私はこの話で何を重点主張したいのかといえば、自分のフィクサーっぽさの自慢アピールではなく、小泉氏の思考と感覚と表現力が「別ジャンルのコアな闘技場」でいきなり通用してしまう、という点だ。杉江松恋氏の反応から存分に窺えるように、「ミリタリー界から来たよそ者」ではなく、文芸批評業界で先発投手としておもいっきり登板可能なんですよこの人、という点こそ重要。

ひらたくいえば、彼は全方位型の強力な「教養人」なのだ。日本的ないわゆる「知識人」ではなく。

もうプレ小泉時代には戻れない

小泉氏のこの特質はメディア出演の場でも端々に顕れており、それが業界の垣根を越えた一般からの評価と支持を生んでいるのだが、逆を言えばこれ、専門的なことを専門語でしか語れない専門家たちのある種の終焉の始まりかもしれない。誰もが自分の専門スキルを確保した上で「汎用的な」プレゼン力を鍛えないとマズいよ、というのはかねがね随所で指摘されていた話だが、その強めの具体例がついに実装されたか、という印象もある。

結局、小泉悠スゴイという以上に、情報空間における「教養人的ハードルの底上げ感」が、特にそのメディア業界への影響が、中長期的に効いてくる気がするのだ。なんといっても、われわれ情報消費者たるオーディエンスの立場からみて「いったんこのレベルを知ってしまうと、もうプレ小泉時代には戻れない」のが地味ながら強力なポイントかと。パンとサーカスを要求する市民たちは情報グルメなのだ。

ちなみに、メディア上で「世界をわかりやすく説明する」達人といえば例えば池上彰氏が著名だけれど、やはりスタイルが違う。小泉氏の場合、手に触れる領域すべてを教養性とオタク性で照射し、その領域のコアな原住民を何故か喜ばせてしまう能力がやたらに高いというか。このへんの適切な定義はなかなか難しいものの、興味深いサムシングが存在するのは確かだ。

敢えて問題点をひとつ挙げるとすれば……

小泉氏みたいな人は初代ガンダムと同じで、そう簡単に量産・養殖できるわけではなく、文化的市場ニーズの拡大と深まりに供給が追いつけない悪循環が生じそう、というあたりだ。これはウクライナ戦争の展開や結末とは無関係に彼の心身に過負荷をもたらし、ある時点で臨界点に達してしまいかねない。するとどうなるか。おそらく「幸吉は、もうすっかり疲れ切ってしまって走れません」的な昭和展開ではなく、いわゆる全裸中年男性としてのスキルと底力を全力でハジけさせつつ渋谷ハチ公前で自力座礁するのだ。

「彼は光を得ず、安らぎを得た」(M・ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』より)

これはマズい。実にマズい。日本最高の知力のひとつをそんな目に遭わせてはいけない。

ということで、君もワタシも貴方もボクも、観客も演者も、社会的才人が変なストレスの果てに絶望して全裸アタックに走ったりすることのないように「社会文化の全体的な底上げ」を意識しながら日々生きていきましょうね、というのが、現時点での当座の結論めいたものになるだろうか。

いやぁ才人として現実世界を生きるのは大変だ。私はイヤだな。

ユルい連帯感のこの先は?

ミもフタもない話になりつつあるのをいいことに、ついでにもひとつ。

安田峰俊氏を含んだ今回の鼎談メンツは、2021年に下北沢のブックカフェ「本屋B&B」で開催されたアングラ的文化トークイベントが起点であり、その際に何ともいえない妙な連帯感が醸成されて現在に至る。

この感触の根拠については下北沢のイベントでも探りを入れた記憶があるのだが、有力な仮説として、1982~3年ごろ生まれの者が持つ「狭間」感の共有という要素がある。この人たちは冷戦や高度経済成長を原体験に含む世代の「後」で、かつデジタルネイティブ世代の「前」という、要するに二大勢力圏の狭間にあり、ドイツとロシアに挟まれた大戦前のポーランドとかチェコみたいな精神的ポジションだ。

われらは根本的に自分の「前」にも「後」にも帰属意識を持たないし、あまり信用もしていない。なぜなら、悪意なき疎外をこれでもかというほどナチュラルに前からも後からも受けているからだ。

だがしかし、それだからこそ、われらは前後両世代の「彼ら」に対し、何やら妙に刺さるコミュニケーションを展開することが可能なのかもしれない。この鼎談はそんな三人のユルい連帯感のひとつの中間決算のようなもの、という表現も可能だろう。そしてこの先はどうなるのか。何かしら文化的観点のコアのようなものになってゆくかもしれないし、単にすり切れて雲散霧消するかもしれない。それもまたよし。

ではでは、今日はこのへんで、Tschüss!

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR