河瀬直美監督の公式ドキュメンタリー映画『東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B』(公開『SIDE:A』6月3日『SIDE:B』24日)を日本在住ドイツ人、マライ・メントラインが考察する。第2ドイツテレビ(ZDF)プロデューサーとして、東京2020オリンピック・パラリンピックを現場で見届けたマライの心中は穏やかではない。

捨てた材料が多過ぎる

さまざまな面で「ツッコミどころの祭典」といえた東京オリンピック。

その「公式」ドキュメンタリー映画『東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B』も、総監督の河瀬直美氏が、なんとガチめの仁義なきパワハラ問題で告発されるという五輪批判派もアゼン茫然ビックリの展開に。その結果、映像作品としての良し悪し以前のトコで話が止まるという、文化シーンとしてあまりに痛過ぎる状況になってしまいました。

そこで今回われわれ取材班は(といっても私だけだが)、内容面がまるで話題になっていない本作をあえて味わいつくすとゆー、まあその、映画グルメ道的には某『デイリーポータルZ』の企画モノっぽい意図で、『SIDE:A/SIDE:B』両作品の制覇鑑賞に臨んだわけです。

まず、大掴みな結果所見を先にバーンと申し上げると、『SIDE:A』が五輪イベントの表を、『SIDE:B』が裏を象徴するかたちで相乗効果を発揮し、全体として東京2020オリンピックは各種の妥協の集合体であり、しかしその底には夢と希望と、次代を担う子供たちのワクワク感が搭載されていたから、まあ、やってよかったよね。

という印象が観客に残る仕様になっております。公式記録映画ゆえ、そういうベクトルになるのも当然かなとある程度は思うのですが、正直、そこそこあの出来事の内幕に食い込んであれこれ垣間見てしまった者の眼から見ると、恣意的な「史的ストーリー誘導」性が随所で匂っちゃうんですね……。尺の限界を考慮してもなお、無視すべきでないのに無視した、捨てた材料が多過ぎる。ナレーションを一切排して記録映像のみ使用することで「事実に味つけをしていない」という解釈も可能だけど、読者の皆様もご存じのとおり、材料の切り取り方と再配置の仕方だけで、恣意性はいかようにも盛り込むことが可能ですからね。うーむ。

ちなみに個人的に本作、そもそも「オリンピック」だけを取り上げて「パラリンピック」を対象外にしている点が残念でならないのだけど、これはパラスポーツ内外の政治的な要素もいろいろ絡む話のようで、映画の作品性の問題として言及するのは適切でないため、ここでは「残念」とだけ書いておきます。ということでご了承を。

誰をメインに据えているか

さて、実際のところこの映画は、あのオリンピック前後の空気をじかに体感した、氾濫するネット言論やスポンサー意向まみれの報道情報を浴びつづけた「われわれ」の疑問や問題意識、「アレは結局なんだったのか?」という問いに応える内容にはなってません。野球でいえば、ストライクゾーンをボール1.5個分ほどアウトコース低めに逸れている感じです。というか、そもそも「われわれ」をメイン観客に想定した作品ではないのでしょう。では誰をメインに据えているかといえば、それは、作中の大会関係者たちの議論場面でよく出てくる「100年後」というコトバが、おそらくヒントであり答えでもあり。

100年後の人たち。100年後の観客。

ある程度の情報は残っていても、生活に密着した「記憶」の重みがすり減りつくした100年後。その時代の人々が観たとき「そうかー、ま、何やっても反対する人ってのはいつの時代にもいるしなぁ。当時、選手と大会関係者の人たちは、逆境の中でがんばったんだねぇ、うんうん」と、そこそこ納得してくれそうな蓋然性を醸し出すのに最適化された「史実要素の再構築」がこの映画の本質、という印象が極めて強いです。未来の観客の説得が第一目的、といえる気がしなくもない。

『SIDE:B』のメインキャラクターが森喜朗

この「志」は高いのか低いのか。

考えさせてくれるテーマですね。方法論のひとつとして確かにそれもアリだろうとは思います。が、観て納得感があるかといえば厳しい。というのも、恣意的だろうがなんだろうがここには「文脈の語り部」となるキャラクターが必要で、本作の場合、特にコンセプト面で売りとなる『SIDE:B』でその役を担うメインキャラクターが「あの」森喜朗氏なんですよ。例の女性蔑視発言とか、そういう悪評色メガネ的な部分をあえてリセットして吟味しても、やっぱダメですねこの人は。「マスコミやネットやインテリ言論人にさんざん叩かれてるけど、現場ではなかなかやるなという面があるんです」的なサムシングが垣間見えるのかと思いきや! オレ的な思い入れ・気概・仁義だけでオールオッケーと思い込んでて自画自賛してるとことか、『銀河英雄伝説』に出てくる戯画化されたダメな門閥貴族や腐敗政治家そのまんま、あるいはそれ以下な感じですね。わざわざ尺を取っているわりに、心に残る、聞いてよかった、次代に遺すに値する言葉が皆無なんです。

と、こう書くと、「実はこの映画、五輪礼賛と見せかけて褒め殺し的に深く糾弾する、志の高い文化刺客作品なのでは?」と思う方もいるかもしれませんけど、そーゆー感じでもないんですね。そこがまた痛痒いポイントで、なんというかな、客観的っぽくキーマン映像をつなげてみたら結果的に森喜朗氏(と、いらんことにトーマス・バッハ氏)がやけに悪目立ちしてしまった、というのが実態に近いでしょう。いっそ『SIDE:B』の副題を『凡将のアツい五輪カウントダウン日記』とでもしておけば、少なくとも、逆説を武器とした挑発的映像作品としての体裁は整ったのに、と思わぬでもありません。

特別なサムシングはなかった

ときに。

私は基本的に「東京2020」の開催に対し最後まで疑念を強く持ちつづけましたが、競技を目にして強く感銘を受けることもありました。そしてその感銘の核心をよく考えると、競技や選手そのものというより、競技の情報発信に携わる人物の「魂」の瞬間最大風速が、すべての現実的矛盾を帳消しにするほどすごかった瞬間にあったように思います。

それは以前『QJWeb』の記事に書いたとおり、情報漬けになったわれわれに対して、予測の範囲外レベルの精神的「世界」を伝えてくれた競技愛&人間愛の素晴らしさといってよいでしょう。

そして『東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B』に、そういうすごみはありませんでした。NHKの良質スポーツ系ドキュメンタリー番組と同等レベルの「スポーツ人生」描写は随所にあったけど、あの、たとえば五輪新体操解説の田中琴乃氏や、パラ陸上解説の花岡伸和氏が放つ「そう! われわれが無自覚に深く求めていたのはこれだ!」という特別なサムシングはなかった。あくまで既知の要素の想定内の組み合わせでまとめました、という趣きのプロダクトであり、それは現実的な諸条件を考えると仕方ないのかもしれないけど、正直、田中氏や花岡氏の「リアル実況」の断片が後世にきちんと残ったほうが人類史的に見て深い価値があるのにな、と感じてしまうのです。

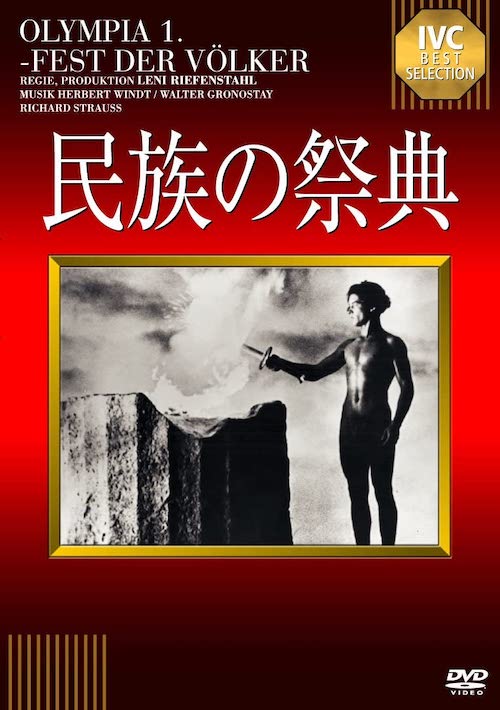

結局「公式」の看板というものが、作者の良し悪しとはまた別に、よけいなところでいろんな知的・アート的可能性の足を引っ張ったのかもしれない……と思ったり。でも逆に「公式」の看板を利用し、クリエイター的には好き放題をやれた(といわれる)レニ・リーフェンシュタールのベルリン五輪映画は、映像作品としての質とは別の基準で「人類史的な悪の一部」になってしまったからなぁ、こういうもののクリエイト&プロデュースのさじ加減は難しい。そして怖い、と感じてしまうのです。

付記『東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B』に関するメモ

──以上が『東京2020オリンピック SIDE:A/SIDE:B』のインプレと考察です。で、本編に使用しなかったけど捨てるのももったいないっぽいメモがいくつかあるので、以下に列挙してみようと思います。

・本作は『SIDE:A』『SIDE:B』合わせてオモテウラ、事実と真実が描かれる!みたいな売り文句だったけど、実際、『SIDE:B』は裏面というより「裏方」の話だった。裏方作業には私自身、国際ボランティアのサポートや取材などいろいろなかたちで携わり、彼らの扱われ方の理不尽さに怒りや悲しみを何度も共有したが、映画では全体的に「美談」めいた要素しか登場せず、現実がどうだったか知っている者としては観ていてストレスが溜まった。

・「裏方」の話では、選手村の給食担当の「マズい、と言われてしまう地点から始まる」奮闘記の描写がよかった。あれは「部分で全体を」描けてしまう、観客が情景を深く評価できるストーリーだ。思い切って『SIDE:B』全体を給食担当の話にしてしまってもよかった気がしなくもない。でも取材対象者への義理立てその他からできないんだろうな。ちなみに給食担当のキーマンが本作中で(たぶん)唯一「裏方」という単語を明示的にポジティブに放っていたのがまた興味深かった。

・本作、「矛盾含み覚悟で材料を並べるだけ並べて、解釈は観客に任せる」方針の作品なのかも、と思わせる面もあるが、それにしては、映像の「色気」が不足しているなぁ、と感じさせてしまう。特に『SIDE:B』の、中途半端に『エヴァ』っぽい文字画面演出とか、そもそも文字列としてピックアップすべきはそこじゃないだろ、みたいな点も『エヴァ』愛好家として残念だった。こうしてみると、いくら歴史的に「悪」認定されていても、かのレニ・リーフェンシュタールの、映像の「製品化」センスというのは実に大したものだったのだな、と痛感せずにいられない。まったく皮肉でうれしくもない話だが。

・『SIDE:B』で描かれた野村萬斎氏の開会式・閉会式ディレクター降板劇の一幕は、本作で数少ない、河瀬直美氏の映像作家としての底力のすごさが存分に垣間見えるパートだった。ほかの場面と違い、ここで作者は明確に「真に価値ある才能がその座を追われ、ダメなものが後釜に座り、そいつが生んだプロダクトが歴史に残ることになった。悪貨が良貨を駆逐してしまった」という主張を、主として当事者たちの「視線」を駆使して展開している。ああ、これを超拡大した内容で『SIDE:B』を(以下くどいため略)。

関連記事

-

-

浅野いにお×内田怜央(Kroi)の共鳴する“反骨精神”。新しい世界を構築するため、ぶっ壊したいもの

Kroi『Unspoiled』:PR