気候も世相もホラーじみた2022年夏だからこそ、ホラー小説が輝く。書評家・豊崎由美が変わり種の海外恐怖小説を5作、厳選しておすすめする。

目次

変わり種の恐怖小説ばかりを

地球全体が史上最悪クラスの熱波に襲われているこの夏、いかがお過ごしですか。トヨザキは生活用品の買い物と仕事以外は一切外に出ず、24時間クーラーをかけっぱなしの上、首には保冷剤をしのばせた手ぬぐいを巻きつけ、ガリガリ君とビールの助けを借りて何とか生き延びております。

というわけで今月ご紹介したいのは暑い盛りの定番、ホラー小説5作品です。そうは言っても、ひねくれ者のトヨザキのことですから、スティーヴン・キング以降のモダンホラーの傑作の数々を挙げたりはいたしません。あまり多くの読者を獲得できてはいない海外文学の中から、変わり種の恐怖小説ばかりを取りそろえてみました。

危険な眩惑感『死者の饗宴』

まずは、ちょっと変わった海外小説を読みたいという方に好評の、国書刊行会から出ている「ドーキー・アーカイヴ」シリーズから。このシリーズ、知られざる傑作や埋もれた異色作にスポットを当てているのですが、責任編集はオモシロ小説の発掘名人である若島正と、オカルティズムの泰斗として知られる横山茂雄。当代きっての目利きのふたりがタッグを組んだときたら、おもしろくならないはずがないわけで、20世紀初めに活躍したものの、死後なかば忘れられてしまっている作家ジョン・メトカーフの短篇集『死者の饗宴』もまた然りなんであります。

ビルマの古刹から〈凝った血の色〉をした伝説のルビーを盗み出した連中につきまとう〈指さす手〉の悪夢。ルビーに潜む邪神によって身をほろぼす男の体験を描いた「悪夢のジャック」。

〈水平線上に見える一種の茶色い染みで、現れては消える〉。そんな在るはずのない島の幻影に怯える退役した海軍提督。思いきって船でその島を目指してみると──。SF的な読みごたえも備えた「ふたりの提督」。

狂った医師の呪術めいた施術がもたらした、謎の現象をめぐる「煙をあげる脚」。

〈ある種の状態にある特定の精神のみが感応できるような、そんな特異な刺激のなかに在る〉場所にまつわる昏い物語「悪い土地」。

信じる心によって超人的な能力を授かった善良な婦人が、今度は不信によって怖ろしいしっぺ返しをくらう「時限信管」。

ハネムーンのさなか、妻の今は亡き邪悪な前夫の影に脅かされる夫婦の物語「永代保有」。

かつての上司の、ひどく変わったところのある息子の来訪をきっかけに、精神を失調させていく男を描いた「ブレナーの息子」。

夏の休暇中、フランス人の知人宅に息子を預けるようになった〈わたし〉。その習慣が向こうから一方的に打ち切られた後、フランスから息子を訪ねてやってきた、ラウールという名の謎の男。どうやら男を大変慕っている息子は、しかし、その来訪以来、目に見えて生気を失っていき、〈わたし〉に反抗的な態度を取るようになって、やがて──。謎の男の正体に、いかような解釈もできる筆致で迫っていく表題作。

読みながら浮かぶ幾つかの疑問に明快な答えは用意されず、物語が生む恐怖の原因は解消も解決もされない。悪は悪のまま、不安は不安なまま、狂気は狂気のまま、怯えは怯えのまま、穢れは穢れのまま、放置される。読んでいるうち、登場人物の現実と妄想の境界がわからなくなってしまう。ゆえに、読者は作者が用意した世界の中から容易に抜け出すことができない。

「脳髄をじかに浸蝕されるかのごとき危険な眩惑感」という、横山さんの解説の言そのままの異様な感覚が横溢する8篇を収録。オチがはっきりあるような単純な物語にあきたりない思いを抱いている人に、ぴったりの1冊なのです。

オールタイムベスト「人影」収録『骸骨』

次に挙げたいのが『骸骨』なのですが、作者はジェローム・K・ジェローム(1859~1927年)。J・K・Jの代表作といえば、ご存じ『ボートの三人男』です。自分はありとあらゆる病気にかかっている可能性があるのではないかと不安でならない主人公が、同じ気鬱を共有している仲間ジョージとハリス、犬のモンモランシーを伴って、ボートでテムズ河を下る旅に繰り出す。テムズ河流域の町や村、城などの歴史、地理にまつわる雑学を交えながらの珍道中を、テンポのいい展開と軽妙な文体で綴ったコミックノベルの名作で、今でも中公文庫と光文社古典新訳文庫で入手可能ですから、未読の方は是非!

なのではありますが、トヨザキ、この『骸骨』という短篇集を読むまで、J・K・Jが幻想小説と怪奇小説をたくさん遺しているとは知らなかったのでした。その意味でも、出してくれてありがとう国書刊行会!の気持ちでいっぱいになる1冊なんであります。

〈ああ、幽霊国興奮の夜、十二月二十四日の夜だ!〉〈クリスマス・イヴには、正真正銘の幽霊にまつわる逸話をお互いに語り合わないことには満足できない〉とばかりに、ある家で聖夜を過ごす面々が披露する幽霊譚の数々。怖いというよりは、語り口の妙に惚れ惚れさせられるこの「食後の夜話」を皮切りに、17作品が収録されています。

機械仕掛けの玩具を造る名人が、ダンスパーティを満喫したいお嬢さんたちのために製作した、疲れ知らずの美形の男性ダンサー。その顛末が無惨な「ダンスのお相手」。

かつて大きな過ちを犯してしまった対象である男に追いかけられつづけている主人公。ところが相手は復讐を遂げる寸前に頓死。生き残った主人公は科学者になるものの、新しい骨格標本を購入したところ──。恐怖がひたひたと迫ってくる表題作「骸骨」。

希望溢れる着地点が見事な転生譚「人生の教え」。生き霊を扱って切ない物語に仕上げたストーリーテラーぶりに舌を巻く「二本杉の館」。人々に本当の自分の姿や望みを自覚させる力を持った青年が救世主を彷彿させる「四階に来た男」。紀元前2千年に仲間たちの所から追放された妖精が1914年に蘇って、活動的にしたり頭を良くしたりと能力を上昇させる魔法を人々にかけ、村に混乱を巻き起こす様がユーモラスな「ブルターニュのマルヴィーナ」。

などなど、いろんなタイプの物語が味わえる1冊になっているのですが、わたしがとりわけ好きな恐怖小説が「人影」なのです。

〈残念ながら自分にはいささか陰鬱な傾向があるに違いない〉というのも、自分が育った環境が──と語り出す〈僕〉が回想する子供時代の見聞や体験が描かれていくんですが、これがもう、理性や知性では処理できないレベルの不思議と不気味に溢れているんです。特に、最後に綴られている出来事。ある晩、〈僕〉たち家族と使用人が住む大きな館を襲う不可解な恐怖に、作者はどんな説明もつけません。本当に起きたことなのか、〈僕〉の夢なのか、わからない。わからないから、いつまでも悪夢から出ていけない。この傑作怪奇幻想譚は、わたしのオールタイムベストの1作になりました。

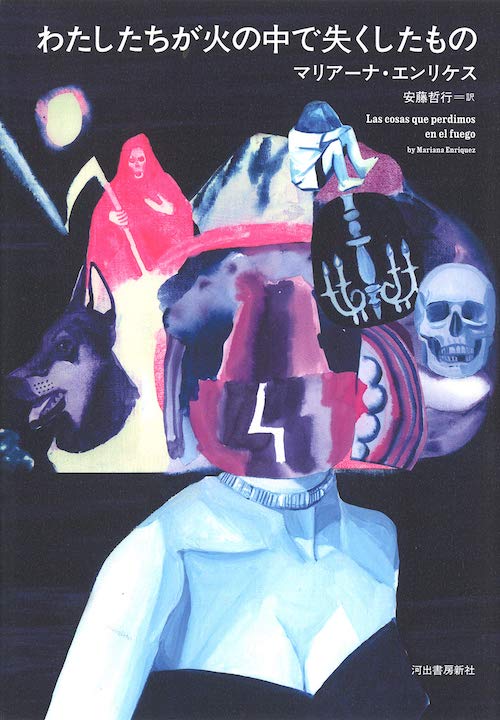

怖れを発見『わたしたちが火の中で失くしたもの』

短篇集をつづけます。これが本邦初紹介となるアルゼンチンの作家マリアーナ・エンリケスの『わたしたちが火の中で失くしたもの』。訳者(安藤哲行)あとがきによれば、2016年に出版されるや絶賛され、今では24か国語に訳されており、「ホラーのプリンセス」として称揚されるに至ったんだそうな。

実際、作家本人もスティーヴン・キングからの影響を明かしていますけど、もちろん単なる人気ホラー作家のフォロワーなんかじゃありません。幻想(奇想)短篇の名手コルタサルや叡智の巨人ボルヘスといった同郷の先輩たちの薫陶を受けた、ひと筋縄にはいかない恐怖小説の書き手なのです。

治安の悪い地区に住む女性が、近所で寝起きしている少年とその母親と関わることになる「汚い子」。

別荘で過ごす少女が、夜、親友と共に小さなホテルに忍びこむ「オステリア」。

廃屋の中で忽然と姿を消した幼なじみをめぐる物語「アデーラの家」。

小さな子ばかりを餌食にする殺人鬼の幽霊を見るようになったバスガイドの話「パブリートは小さな釘を打った」。

自傷癖のある同級生に魅入られた〈わたし〉が、好奇心は猫を殺す的体験をすることになる「学年末」。

川を流れる有害物質と貧困のせいで忌むべき場所となっている地区に、事件の調査のため、女性検事が単身乗りこんでいく「黒い水の下」。

過激なフェミニズム小説になっている表題作。

などなど収録12篇の多くは、アルゼンチンならではの歴史や社会状況、ジェンダーの問題を背景にしています。また、わかりやすい形で閉じられてもいません。現れた何かは幻覚なのか、そうではないのか。ヒロインは結局どうなったのか。作者は、読者を恐怖のとば口まで連れていっておきながら、その奥までのぞきこむかどうかは、わたしたちに任せてしまうんです。

何を怖ろしいと思うかは、本能や個人の体験や生まれ育った社会の環境や状況といった、たくさんの要因によって決定されるから、あらゆる恐怖小説は系統として似通ってしまうことがあっても、実はそれぞれに独自性を内包しているものです。それに触れることで読者は、すでに自分の内にあったのに気づいていなかった怖れを発見し、自己を更新することになる。つまり多くの恐怖小説が、読む前と読んだ後での内面の在りようを少し変えてくれるということ。マリアーナ・エンリケスのこの短篇集はまさにその役目を果たしていると、トヨザキは思います。

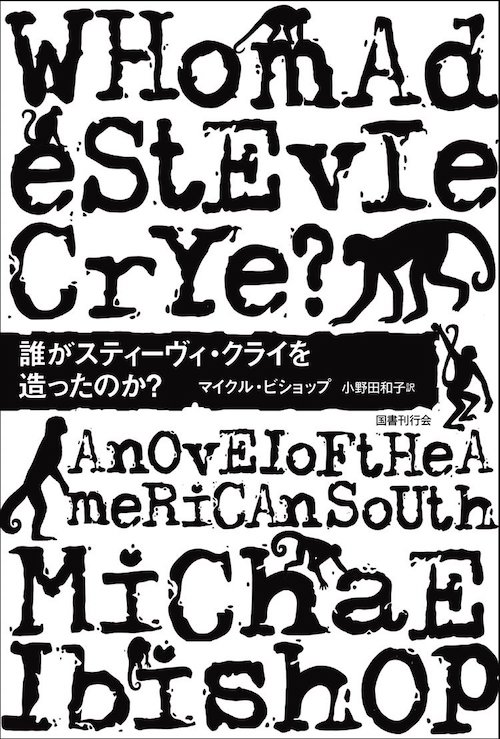

呪いのタイプライター『誰がスティーヴィ・クライを造ったのか?』

次は少し軽めの読み心地の長篇小説を。SF作家マイクル・ビショップの『誰がスティーヴィ・クライを造ったのか?』です。

1980年代初め、まだワープロが高価だった時代。アメリカ南部ジョージアの小さな町に住むスティーヴィ・クライは、数年前に39歳の若さで夫を亡くし、13歳の息子テッドと8歳の娘マレラを養うため、ノンフィクション系ライターとして何とか生計を立てていました。ところが、夫からプレゼントされた電動タイプライターが故障。正規の販売店の態度と高い修理代が気にくわないスティーヴィは、友人に紹介してもらった店に愛機を持ち込むことにするんです。

そこで出会ったのが、〈ジョージ・ロメロの映画に出てくるゾンビの情念、心やさしさ、その他もろもろをすべて持ち合わせているという印象〉の青年シートン・ベネック。スティーヴィの書く記事のファンだという彼は、あっという間に格安で修理をしてくれたばかりか、タイプライターに〈ちょっとしたおまけ〉を入れてくれたと言います。ところが、その日から、タイプライターは勝手に文章を打ち始めるようになり──。

これは、そんな設定で始まる、猛暑のさなかに読むのにぴったりな真冬の寒さを背景にした異様な物語になっています。

徹底した治療を受けることを拒み、癌で死んでしまった夫のことを、心のどこかで「自分たちを見捨てた」と恨んでいるスティーヴィ。タイプライターが勝手に生み出す物語に登場する亡き夫は、そんな妻の「どうして生きることを諦めたのか」という訴えに、〈つけを払うときが来たからだ〉と答えたり、「自分は浮気をしている」と告白したりして、スティーヴィを混乱させるばかりです。

〈わたしはあなたの想像の産物、ウィックラース郡の狂女、スティーヴンソン・クライ。わたしはあなた。〉と語り、スティーヴィの不安と悪夢、欲望と恐怖を反映するかのような物語を次々と生み出していくタイプライター。その意味でこの小説は、作家が作品を生み出す行為のメタファーとも読めるんです。

使い魔のような小さな猿を操るシートンは、なぜそんな呪いをタイプライターにかけたのか。亡き夫が、タイプライターの物語の中で吐露する心情が意味するものは何なのか。女占い師の力を借りて、スティーヴィがそうした怪現象の真相に迫っていく後半は怒濤の読み心地です。

タイプライターの自動筆記のせいで、ヒロインのみならず、読者もまた、この物語世界の中で何が現実で何が虚構なのか区別がつかなくなっていくという展開のさせ方が見事。直截な恐怖表現がないゆえに生まれる、読後尾をひく不気味さも格別。いろんな意味でトリッキーなホラー小説になっています。

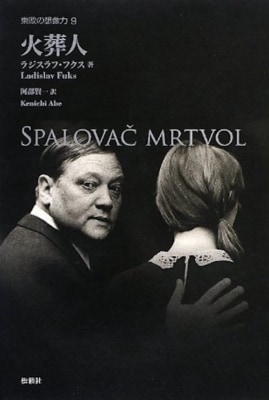

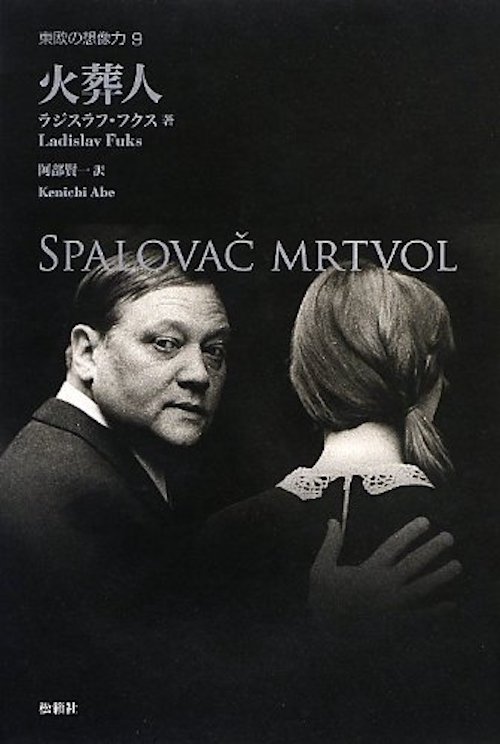

リアルな悪と恐怖『火葬人』

「一番怖いのは幽霊や怪物なんかじゃなく、人間」とはよく言われることですが、それをまざまざと思い知らせる小説がチェコの物故作家ラジスラフ・フクスの『火葬人』です。

舞台は1930年代末のプラハ。主人公は火葬場で働くコップフルキングル氏です。家族を心から愛する、穏やかな紳士として登場する氏ですが、しかし、少し変わったキャラクターを付与されてもいます。

チベット仏教に関する書物を愛読し、火葬こそが創世記の一節〈塵である汝は塵のなかに帰るのを忘れるな〉を実現させ、生の苦しみをすばやく和らげると堅く信じている。ファーストネームがカレルであるにもかかわらず、妻にはロマンと呼ばせ、妻のことも本名のマリエではなくラクメーと呼ぶ。買ってきた肖像画を、絵のモデルとなった人物名を知りながら、別人の絵として飾る。他人の言葉をそのまま自分の言葉として使う。

コップフルキングル氏が実は中身が空疎で、自分にとって都合のいいことだけを信じるタイプの人間だということが、読んでいくうちにじわじわとわかってくるんです。

上の階に住むユダヤ系の医師ベッテルハイムを尊敬し、〈こんなに優しく、犠牲すらいとわない〉ユダヤ人を、どうしてヒトラーは迫害するんだろうと思っていたのに、ヒトラーを支持し、ドイツ系チェコ人で構成される党に入って出世を遂げている友の影響を受けてしまうと──。

差別や暴力と無縁だったはずの好人物が、少しずつ黒い偏見に染まっていき、やがてダークサイドに落ちていく。その過程を、動物園内の捕食動物の館やら、17世紀にプラハを襲った黒死病の恐怖をテーマにした蝋人形館といった、薄気味悪いエピソードと共に描く筆致はほとんどホラーなのに、時にクスッと笑える場面もあったりして、いろんな意味でひと筋縄にはいかない小説になっているんです。読後、自分の中にコップフルキングル氏がいないかどうか、自問せずにはいられなくなる。そんなリアルな悪と恐怖を描いて素晴らしい作品です。

新型コロナウイルスの第7波に襲われている昨今ですから、夏休み旅行を断念した方も多いと思います。以上5作品を、冷房の効いた快適な自宅でお読みになってはいかがでしょう。という、暑かろうが寒かろうが、コロナだろうが何だろうが関係なく、徹底したインドア読書派からのご提案なのでした。

関連記事

-

-

マヂカルラブリー×岡崎体育、自分を一番出せるキャパ「大勢の人を笑わす方法を知らない」【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR -

ジュースごくごく倶楽部、対バンで見つけた自分たちのかっこいい音楽とボーカル阪本の成長【『DAIENKAI 2025』特別企画】

『DAIENKAI 2025』:PR