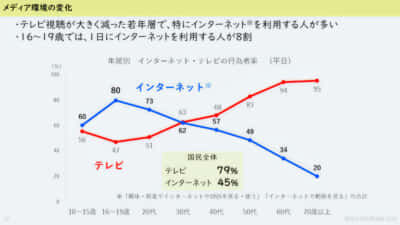

最も接触時間の長いマスメディアは、インターネット

こうした変化を見ると、現在の30代はこの10年でテレビからネットへと徐々に接触メディアの比重が変化していった世代で、それより下の世代は、ドラスティックにネットへと転換し、それより上の世代はネット利用は増えても、テレビを見る習慣もなかなか抜けていないという世代と見ることができる。つまり今の30代がちょうど分水嶺的な位置にいるのではないかと考えられる。

現在の30代だと1982年から1991年生まれ。なかをとって1986年生まれをモデルに考えると9歳でWindows95が登場し「インターネット元年」を迎え、21歳以降にスマホが普及した世代と考えるとイメージしやすいかもしれない。

この“分水嶺”の世代が10年後には40代になる。しかもインターネット利用の伸びに対してテレビ視聴の割合は、5年前と比較すると、20代以下は20ポイント前後と大幅に減少しており、30代〜50代でも7ポイントから13ポイント減っている。つまりこの10年で、労働年齢にある大半の人にとって、最も接触時間の長いマスメディアは、インターネットになるということだ。

もちろんいずれはそうなるのは確定的だが、今回のデータを見ると、それが「10年後」にやってくるとかなり具体的な年代をもって予想できる。それはつまり2020年代とは、1950年代から始まったテレビ文化がいよいよ転換点を迎え、(テレビ局も含め)さまざまなビジネスがインターネットというフィールドでどう戦うかを考えていかざるを得ない最終段階の10年であるということがよくわかる。

アニメに重要な「共時性」と「ばらまく力」はどうなる?

と、ここでようやくアニメの話になる。

どうしてアニメが、低視聴率である深夜であっても地上波放送を選ぶかといえば、地上波放送には「ばらまく力(不特定の大多数に届ける力)」とそこから生まれる「共時性(同時に番組を見ているもの同士の間に一種の“共同体”を感じさせる力)」があるからだ。これからの10年でテレビ視聴の割合が減っていく過程で、まず「共時性」が弱くなっていくのではないか。ここ10年ぐらいの間、SNSの持つ「共時性(今のこの瞬間を多くの人とシェアできる機能)」とテレビの「共時性」の相性がよいことが注目されていた。要はテレビ放送があるからこそ、バズって作品の認知が向上する、という考えである。

しかし10代・20代のテレビ離れを考えたとき、次の10年でこの状況が維持されるとは思えない。

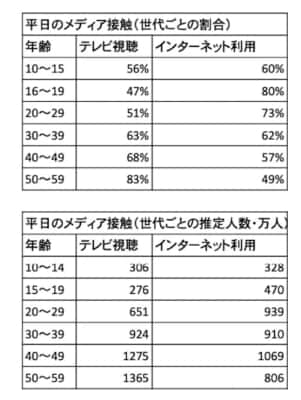

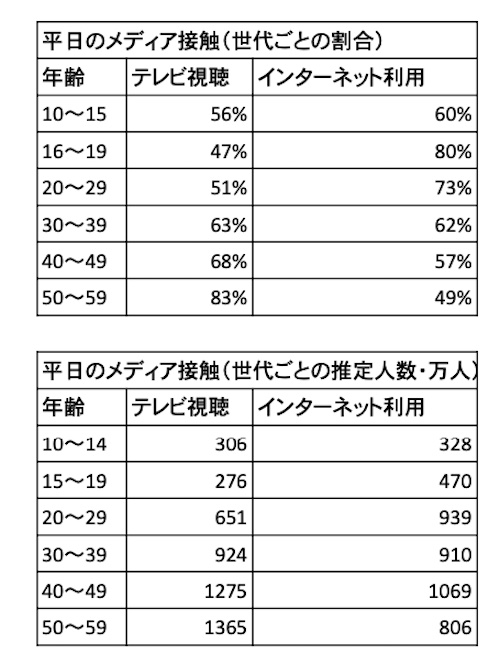

最初に見たテレビ視聴/インターネット利用のグラフは、各世代ごとの割合を示したものだった。これを住民基本台帳の人口を使い、想定できる人数に換算するとまた印象が変わってくる。(※「国民生活時間調査」の10歳〜15歳、16歳〜19歳という刻みと、通常の調査の5歳刻みとは異なるが、ここでは大まかな傾向を知るために、「国民生活時間調査」の割合をそのまま10歳〜14歳、15歳〜19歳の人口に当てはめた)

それが「国民生活時間調査」から推定された、「平日に15分以上テレビを視聴する人」「平日にインターネットを趣味・娯楽・教養のために使う人+ネット動画を見る人」の人数である。

割合で見ると若い世代よりネット利用が少なく見える40代・50代だが、実数で見るとだいたい10代・20代のネット利用者(1737万人)と40代・50代のネット利用者(1875万人)と似たような規模なのである。そして10代・20代のテレビ視聴は1233万人に対し、40代・50代のテレビ視聴は2640万人と倍近くいる。つまりテレビを見てネットをやっている40代以上が、テレビ放送とSNSの親和性を可視化している層ではないかという予想ができる。現状でテレビ放送とネットのバズりの相性がよいのは、テレビをよく見ている世代がネットも活用していることが理由である可能性が高いのだ。とすると今後の10年で、地上波放送とSNSの「共時性」による盛り上がりは収まっていく方向に進むのではないか、ということが考えられる。

では、もうひとつの地上波放送の持つ力である「ばらまく力」はどう変化するのか。深夜アニメはこの「ばらまく力」でもって作品の認知を得て、番組視聴さらにはパッケージソフト(DVDやBlu-ray)の購入に結びつけるというかたちのビジネスモデルを20年ほどつづけてきた。しかし、今後10年でテレビ離れ(それはつまりテレビ受像機離れでもある)がさらに進むとなると、「ばらまく力」を想定したアプローチが難しくなる。

とはいえ一方でインターネットは基本的にプル型(ユーザーが必要情報をプルするタイプのメディア)であり、作品の存在をまったく知らない人にアプローチするにはハードルが高い。この「テレビの力は弱まったが、インターネットの性質はまた異なるため、テレビの代替にはならない」という問題は、これからの10年でもっと表面化するのではないか。それをクリアするのは、技術の力(ネット上のサービスのレコメンド機能の発達/新たなSNSの登場)なのか、宣伝アプローチの変化(上映イベント、オンライン試写会などテレビ以外の接触ポイントを増やす)なのか、あるいはあくまでも地上波放送にこだわるのか。ここもまた今後の10年間の注目点といえる。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR