絶対王者に挑むセ・リーグ勢の状況と近い

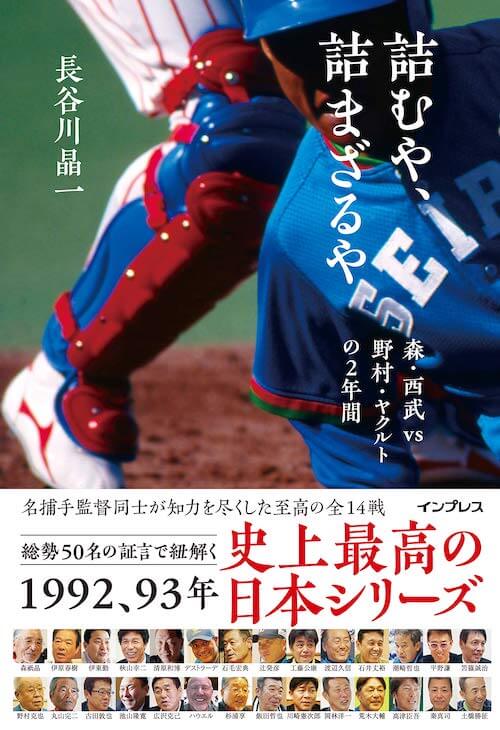

象徴的なのが、92年も93年も、それぞれシリーズの趨勢を分けることになったふたつの本塁クロスプレーだ。92年は西武の名手・辻発彦から伊東勤へ。93年はヤクルトの名手・飯田哲也から古田敦也へ。球史に残るふたつのバックホームはいかにして生まれたのか?

このプレーに関わった選手たちには、それぞれに独自の判断があり、プレーの一つひとつに根拠があり、わずかなポジショニング、状況判断、さらには気候条件まで踏まえて生まれた最高のプレーだったことがわかる。

これぞ、プロフェッショナル。これぞ、日本シリーズ。

かと思えば、“最後は気持ちだ”“気持ちで打て、気持ちで投げろ”と叫んでいた石毛宏典のように、技術を極めた一流たちが叫ぶからこそ重い精神論も。

92年のヤクルト優勝の立役者であり、この年の日本シリーズでも大車輪の活躍を遂げる岡林洋一について、シリーズ第7戦を迎える際のこんな描写がある。

泣いても笑ってもこれが最後の試合だ。戦前には「○勝四敗で敗れ去るのではないか」と不安を抱き、「せめてセ・リーグ覇者としての意地を見せたい」と考えていた(中略)投げられるのかどうかではない。投げねばならぬのだ。他に誰もいない以上、自分が投げるしかないのだ

『詰むや、詰まざるや 森・西武 vs 野村・ヤクルトの2年間』(長谷川晶一/インプレス)

絶対王者・西武と対峙する、セ・リーグのチャレンジャーならではの悲壮な決意。それは今、絶対王者ソフトバンクに挑むセ・リーグ勢の状況と近いのかもしれない。

ヤクルトは2年越しでその差をじわりと詰めていった。92年に負けた悔しさが、93年に結実した、といってもいい。そして、西武と入れ替わるように、90年代後半はヤクルトが球界をリードしていった。

現在のソフトバンク王朝を倒すにも、一朝一夕ではいかない、ということなのだろう。だが、あのときのヤクルトのように、王者に負けた悔しさを糧にすることができれば、プロ野球はさらに熱く盛り上がっていくはず。

実際、本書ではふたつの日本シリーズに関わった男たちの「2020年」も描かれ、いかに今の球界中枢で彼らが影響力を保持しているかも改めて気づかされる。つまり本書は、今の球界につながる、始まりの物語でもあるのだ。

野球の季節が終わった今。そして、野村克也が逝去した2020年にこそ読むべき一冊。そして、来年こそ第7戦までもつれる日本シリーズを!と期待したくなる一冊だ。