あなたにとって書店はどんな存在だろうか? 映画、舞台、音楽などと同じく“不要不急”な存在かもしれないが、だからといって失われてもよい文化ではないはずだ。

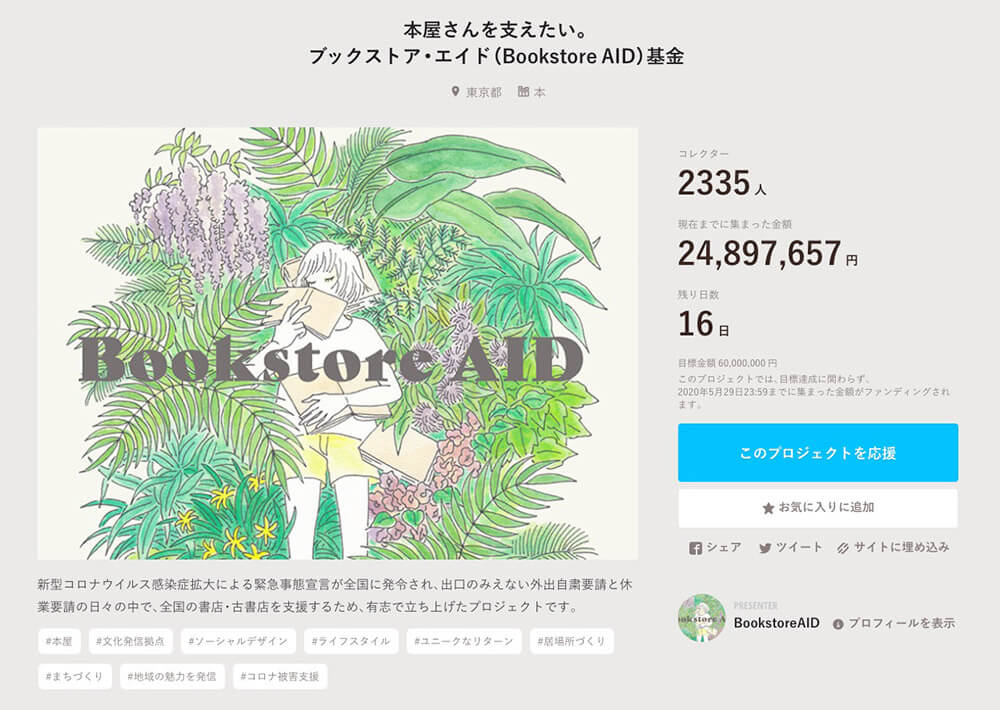

新型コロナウイルスの影響で苦境に立たされる全国の書店・古書店を支援するための取り組み、「Bookstore AID」が始まっている。このプロジェクトの運営メンバーであり、書店員でもある花田菜々子が、活動の裏側と葛藤を綴る。

目次

運営メンバーとして参加することになるまで

書店員として働いていた店が突如休業になってから早1カ月が経つ。この間にまさか自分が書店・古書店を支えるためのクラウドファンディング「ブックストア・エイド基金」の運営メンバーになり、活動することになるとは思ってもみなかった。

悠々自適の廃人生活から一転、このプロジェクトに取り組む日々に突入した。事務局のメンバーやたくさんの書店の方とやりとりをするなかで私の頭の中もぐわんぐわんに揺さぶられる日々だった。その中身を言語化することは正直まだ難しいのだが、この活動の内側にいる人間として、感じたことを少しでも伝えられればと思う。

当初の自分は長期休暇をめいっぱいエンジョイするつもりでいた。「会社員」という雇われの身である自分には今すぐの経済的な危機感もなく、差し迫った状況ではない。のんきな日常だった。

ミニシアター・エイド基金が大きな話題になっていると知り、本屋にもそんな基金ができればいいのに、と他人事のように思っていた。すると、友人の阿久津隆さんが、内沼晋太郎さんらと共にブックストア・エイド基金を立ち上げるつもりで準備を進めているとSNSで告知しているのを見つけた。

気軽な気持ちで「手伝えることがあれば言ってください、実質無職なので時間はあります」とメッセージを送る。だいたいの場合、このようなメッセージは本気で送ってもお礼くらいしか返ってこない。大人の社会はそういう寂しいものなのだ。と思っていると、「じゃあ運営メンバーに入ってください」という意外な返信が来て、≪寂しいものなのだ≫とか思っていたくせにいざそうなるとそれはそれで慌てふためいた。

一番最初に感じたのは、「なんか怖い」という、言語化できないためらいだった。自分に色がつく怖さ。政治的発言をすることに似た気持ちかもしれない。それに、この基金のあり方が正しいか、本当に応援できるシステムなのかなど、きちんと考えた上でメッセージしたわけではなかったし、この基金ですべての本屋さんを救えるわけじゃないと思うし……と、断る理由を探せば探すほど、自分の手を汚さないことのほうが嫌で、怖いけど、まあとにかくやれることがあるならやってみよう、と決心が固まっていった。何もしないよりはいい。

突然始まったSlack生活

まったく慣れないSlackやZoom、Google ドキュメントの使い方を教わることから始まり、すぐに1日中意見を交換し、仕事を分担し、クラウドファンディングページ公開の準備を進めていく日々が始まった。メンバーの中にはお会いしたことのない人もいて、最初はおそるおそる様子を伺っていたが、意外だったのはこのようなプロジェクトがビジネスライクには扱われておらず、非常に「人的」だったということだ。ミーティングでも抽象的な思いの話にしばし時間が費やされ、ネットにネガティブな意見があれば全員で悩み、批判がまっとうなものであればすぐにページが書き換えられた。そんな空気をすぐに感じ、自分の思いも彼らと同じである、と感じてメンバーやプロジェクトを信頼するまでに時間はかからなかった。

クラウドファンディングページの公開までに参加書店をもっと増やしておきたいと考え、そこで、少しでも多くの書店に直接メールをしてこの取り組みを知ってもらうとともに、参加(支援を受ける)、または賛同(支援を受けないが、この活動をいいと思っていると表明する)をしてもらえるように呼びかけよう、ということになった。

多くの書店をリストアップし、片っ端からメールすることが自分の初仕事となったわけだが、結果として、いくつかの書店主の方たちの肉声を聞き、またそれに対してできる限り誠実に言葉を返していくというやりとりはとても意味深いものだった。

生きている言葉で書かれたメール

実際にメールでやりとりをするまでは、「営業できなくて困っている書店」というものがぼんやりとした借り物の映像のようでしかなかった。参加してくださる店がどんどん増える一方で、参加を選ばない店から多く寄せられたメッセージは「自分の店も苦しいが、オンライン販売などで少しは売り上げがある。うちよりもっと苦しい店があると思うのでそちらにお金を回してほしい。だから参加ではなく賛同というかたちを取りたい」というものだった。なんだか胸が苦しくなった。ほかにも寄せられる声は本屋の数だけ、それぞれだった。

「改装に使うつもりで貯めていたお金を切り崩せばなんとかなるかも」

「休業するかどうかで共同経営者と揉めている。スタッフに感染させたらと不安だ」

「チェーン系の本屋なので参加はできないと思うし、逆に今営業しているので感染が不安だし、お客さんが集中して来店しているので毎日激務でつらい」

「新刊書店には補償が出ないかもと聞いているので、補償が出そうな古書店の自分が支援を受けるのは申し訳ない」

「参加条件や分配方法に疑問を感じるので参加も賛同もしない、ごめんなさい」

「自分のエゴでやっている店だからお金を受け取ることに抵抗がある」

「実際に経営は厳しく、閉店を考えているが、支援いただいてしまったら閉店することに迷いが出てしまう」

「精神的にかなりしんどく、物事をきちんと考えられなくて、こんな重大な決断を今はできない」

「参加か賛同かずっと迷っているのだが、もやもやした気持ちがあって、自分でもそれがなんなのかを言語化できない」

どのメールにも、丁寧な感謝や労いの言葉とともに、生の言葉がくっきりと綴られていた。本をたくさん読んでいる人たちだからなのだろうか? 言葉に無駄がなく、まっすぐに胸に飛び込んでくる強さがあった。たった数行の、事実や心境を淡々と綴ったメールがとても「生きている」ように感じられた。

書店とのやりとりは何往復もすることもあり、すべてが聞き逃せない言葉のように感じられた。夢中で丸1日やりとりを続けたのち、ぷつっと集中が切れる瞬間が来た。床に仰向けになってさまざまな言葉を反芻していたら頭が割れそうで、

「もう無理だ、疲れた、つらい、つらすぎる……」と、一度そう思ったら感情があふれてきて止まらなくなった。