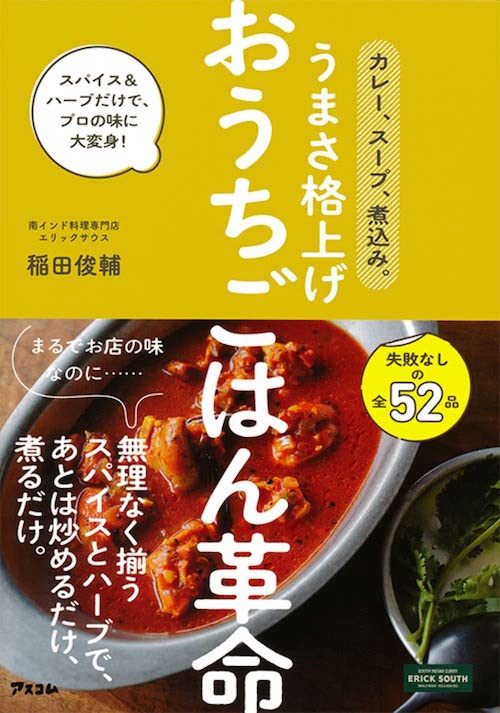

南インド料理店「エリックサウス」の総料理長として知られる稲田俊輔の最新レシピ集『ミニマル料理』(柴田書店)が2023年2月2日に刊行された。

本稿の筆者は、過去にQJWebにて稲田氏の2冊のカレーレシピ集の「作ってみた」書評を書いた縁で、先だって本書の刊行記念トークイベント(3月17日、ジュンク堂書店池袋本店にて、会場参加とオンライン配信で開催)で聞き手を務めることになったライター・編集者の辻本力。

本記事では、辻本氏がそのイベントの模様にも触れつつ、『ミニマル料理』に掲載された料理の数々を実際に再現しつつ、そこからレシピに込められた想いを紐解いていく。

稲田俊輔

(いなだ・しゅんすけ)料理人、飲食店プロデューサー。鹿児島県生まれ。京都大学卒業後、飲料メーカー勤務を経て円相フードサービスの設立に参加。居酒屋、和食店、洋食、フレンチなどさまざまなジャンルの業態開発に従事する。2011年、東京駅八重洲地下街に南インド料理店「エリックサウス」を開店。南インド料理とミールスブームの火つけ役となる。

目次

「実用書」からはみ出していくレシピ本

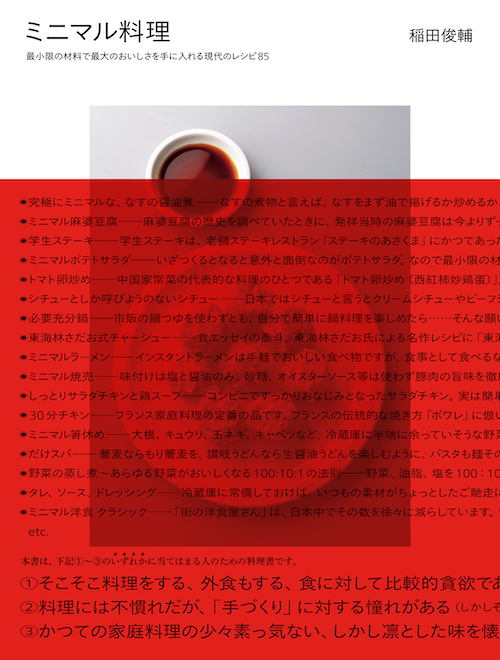

『ミニマル料理』は、副題で「最小限の材料で最大のおいしさを手に入れる現代のレシピ85」と謳われているように、最低限の材料で最大のおいしさを目指した家庭料理レシピ集、ということになると思う。ただ、それだけではとてもすべてを言い尽くせない、実に奇怪な本でもある。

まず、稲田さんの料理哲学、料理に対する思想のようなものが氾濫している。随所に注釈や小ネタが差し込まれ、単純に「レシピを知りたい」という目的で手に取った者は、まずその過剰さに面食らうかもしれない。レシピとしては非常にシンプルなところを目指しているが、そこに込められた「想い」は、むしろ「ミニマル」とは逆行するかのごとき情報量だ。優れたレシピ本でありながら、いわゆる「実用書」の範疇から意図的にはみ出ていく意思を感じさせる、アンビバレントかつユニークな一冊となっている。

まず注目したいのは、冒頭の「絶対に読んでほしい前書き」だ。

ここで稲田さんは、豊かになり切った現代日本の食生活と、その結果失われてしまった「かつての普通だった家庭料理」に言及する。その上で、執筆に至ったモチベーションを次のように説明する。

(前略)正直なところ、現代の日常的な外食と、それにひたすら接近せんとする中食や「便利な」家庭用調味料の味に、少々ウンザリしていたからでもあります。

スーパーに行けば、それを使うだけで味の決まる調味料や「●●の素」的な商品が無数に陳列されている。出来合いの惣菜や冷凍食品のクオリティも高く、さらには、日常的に利用できる外食店の選択肢も多い。こうしたなにかと便利な時代にあって、失われてしまったのが「普通の家庭料理」なのだという。そして、その「かつての当たり前の味」は、今の時代の感覚からすると、手がかかるわりには「案外素っ気ない」ものであり、でもそれゆえに「凛とした飽きない味」なのだ、とも。

この「凛とした飽きない味」というのは、今回、筆者が本書に収録されたレシピを実際に再現していくなかで強く意識させられたものだ。これについては、また後述したい。

家庭料理と外食は位相が違う

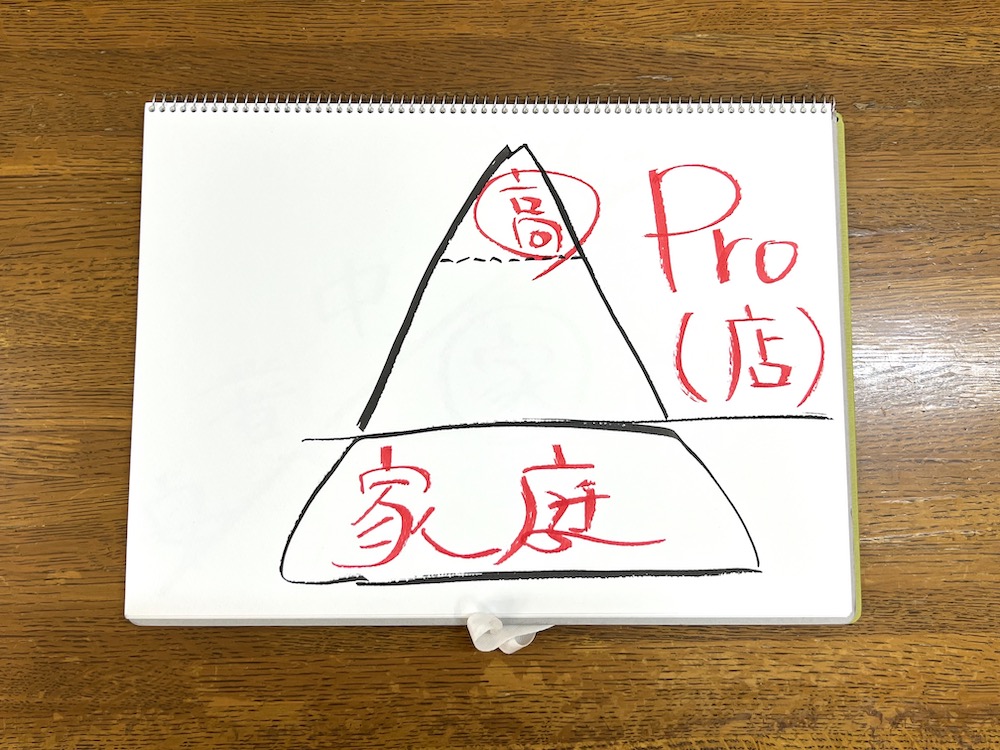

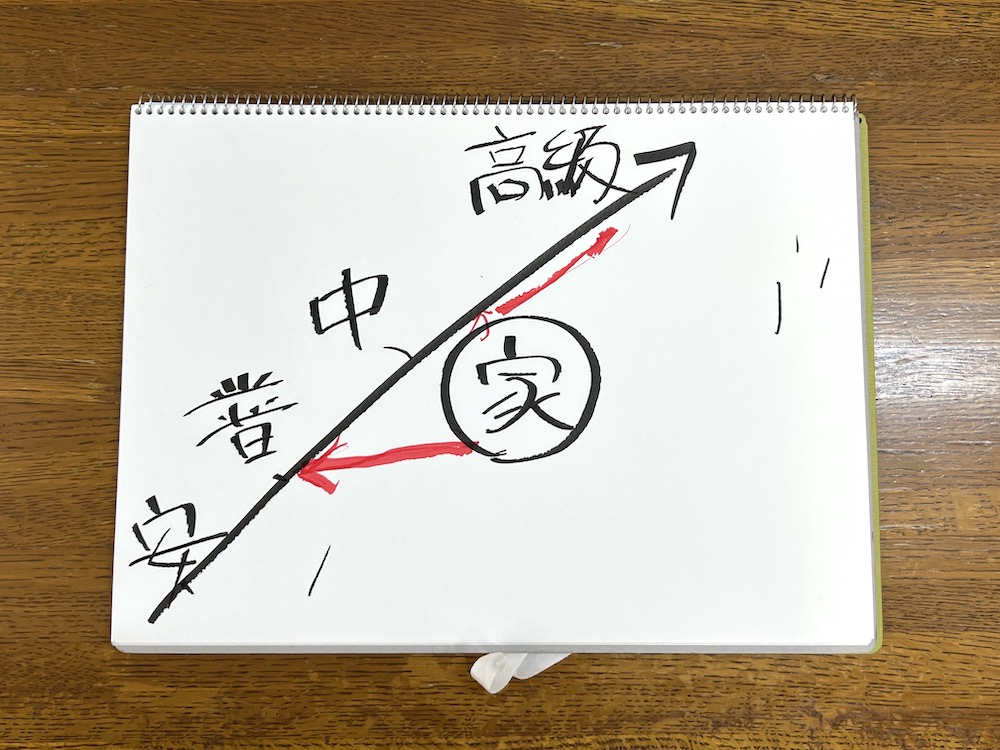

件のトークイベントでは、まず最初にこの「前書き」について、その意図を改めて尋ねてみた。その際の、「家庭料理」と外食との関係性についての図解がとてもわかりやすかったので、ここで紹介したい。

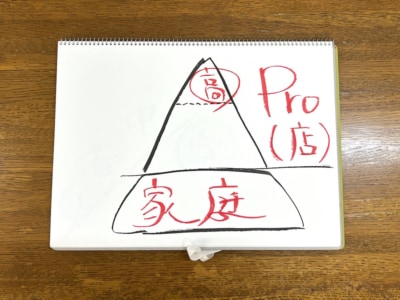

まず以下は、稲田さんの考える、一般的な家庭料理と外食のイメージを図式化したもの。

稲田 外食と家庭料理って、こういうピラミッド構造で理解されていると思うんです。つまり、家庭料理の“上位概念”としてプロの味、つまりお店の味みたいなものが位置づけられている。さらにいえば、お店の味にもヒエラルキーがあって、「安い店」「普通の店」、そしてその頂点に「高級店」がある、みたいな。でも僕は、ここに大いなる誤解があると思っているんです。

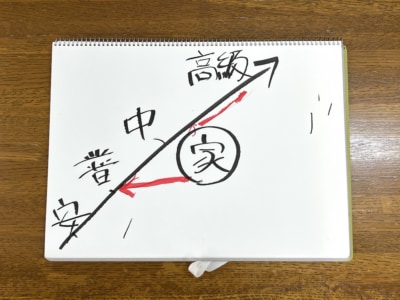

そう言って、さらに書いてくれたのが以下の図である。

稲田 そもそも家庭料理って、こうした序列の中に位置づけられるものではないと考えているんです。つまり、位相が違う。さらに最初の図だと、家庭料理はヒエラルキーの一番下位に位置づけられていましたよね。でも、僕の中での家庭料理はむしろ、中の上~高級路線に近いイメージがあって。少なくとも、かつてはそうだったはずなんです。たとえば、50年とか前の『暮らしの手帖』が出していたお惣菜や西洋料理のレシピ本を読むと、ちょっといいものだったりするんですよ。ものすごく手が込んでいたりして。そうした側面が忘れられてしまっているのがもったいないなと思っていたのも、この本を書いた動機のひとつです。

今スーパーにある「●●の素」とか麺つゆ、顆粒スープみたいなものって、いわば家庭料理を「外食に近づけよう」としているわけですよね。よりヒエラルキーの上に行こうとして。でも、僕からすると、そのことでむしろ「普通の外食」に近接していっているように思えてならない。せっかくお家で作るのに、「普通」のお店の味になってしまってはもったいないですよ。だって、そもそも家庭料理はもっと高級寄りな味わいを実現していたのに、わざわざ下の方向を目指す必要がある?って。なので僕はこの本で、現地点から「本来の家庭料理」が位置していたところにひょいっと行くにはどうすればいいのかを考え、読者に伝えたかったんです。

そして、ここで重要になってくるのが、本書に冠された「ミニマル」というキーワードだ。

高級店が高級であるゆえんは、希少ゆえに高級な食材、プロによる特殊な調理技術などがある。しかし、それ“だけ”ではない、と稲田さんは指摘する。その土台には、当たり前の材料を基本的な技術で調理するという、シンプルな在り方がまずある、と。つまり、普通の食材を使って、家庭でも実現可能な、ごく普通の調理法を用いるだけでも、高級店に匹敵するような「おいしさ」を実現可能である。そのメッセージが「ミニマル」、すなわち「最小」という言葉には込められているのだ。

「凛とした飽きない味」の正体

本書には、稲田さんが「料理はどこまでミニマルにできるか」を追求する無数の実験の果てに辿り着いた、85品に及ぶ「家庭料理」のレシピが収められている(実際に稲田家の定番料理なのだそうだ)。

ここからは、筆者が実際に作ってみてどうだったかをお伝えしていきたいのだが、数えてみたところ、私が作った料理総数は45品だった。とてもそのすべてをここに書くことはできそうにないので、特に「これは!」とおいしさにのけぞった逸品と、「なんじゃこれは!」と驚きのけぞった迷品(にして逸品)を中心に取り上げたい。

まずは、本書の冒頭を飾る「究極にミニマルな、なすの醤油煮」から。

これは、文字どおりなすを醤油で煮た料理なのだが、材料は、なす、サラダ油、濃口醤油、水のみ。本当にこれだけで大丈夫なのか?と心配にもなるが、レシピのとおりに調理を進める。もっとも調理といっても、作り方も簡単極まりない。すべての材料を鍋に放り込み、蓋をして煮る、だけ。その後のアクションとして、途中で蓋を取る(そして、そのままさらに煮る)のみ。本当に「なすを醤油で煮たもの」以上でも以下でもない。

食べるのは、味が染みて落ち着いた翌日以降がオススメとのことなので、冷蔵庫でひと晩おく。食べてみると、くたっと煮込まれたなすがたっぷりと旨みを蓄えていて、口福感がすごい。もし、普通に同様の料理を作ろうとしたら、水ではなくだし汁を使いたくなったはず。だしを取るのが面倒なら、顆粒だしに頼っていただろう。でも、醤油という基本の調味料と油の旨み、そしてなにより、なすそれ自身の持つ味でここまで持っていけるということに驚かされた。

なお、ここで『ミニマル料理』という本の基本的な構成について言及しておく。

本書は原則として、どの料理もまず「基本」となる、極めてシンプルなかたちをひとつ提示する(先ほどのなすの醤油煮も、その位置づけである)。そして以降、2~4品程度の「展開」を提示する。「展開」とは、いわば「基本」となる料理のバリエーションだ。これには、「基本」にさらに調味料を加えるなどして味変orブーストしたものや、「基本」の作り方自体にアレンジを施したものがある。この構成によって、読者を「自由なアレンジ」へと促す作りになっている。

なすの醤油煮に関しては、文字どおりねぎやミョウガなどの薬味を大量にぶっかけた展開1「一晩おいたなすの醤油煮 薬味わっさー」、あえてスパイス(ニンニク&唐辛子)や、オイスターソース&椎茸といった旨みの出る材料・調味料を使用した展開4「なすと椎茸のオイスター醤油煮」を追加で作り、いずれもおいしかった。

おもしろかったのは、基本形と展開4との比較だ。旨みをブーストする食材の効果から、展開4は確かに味に厚みが出ていて、おかずやツマミとしては非常に魅力的だった。でも、だからといって「展開4>基本」とは不思議と思わないのである。素材そのもののポテンシャルを完全に発揮させてみせた基本形のおいしさ、その強度には、ともするとブーストさせたはずの味わいすらも霞ませてしまうすごみがあった。これこそが、前書きにあった「凛とした飽きない味」の正体なのだろう。

「これ“で”いい」が「これ“が”いい」に

なすの醤油煮と同様の感動を覚えたのが、「ミニマル麻婆豆腐」だ。

本書における「ミニマル」の追求は、時に「その料理をその料理たらしめている要素とは何か」を探る試みでもあったという。では、稲田さんの到達した「麻婆豆腐を成立させる最低限の要素」とはなんだったのか。

ミニマル麻婆豆腐の要素を分解すると、大きく「豆腐」「挽き肉」「香味野菜」「唐辛子」「醤油」といったあたりになる。解説によれば、麻婆豆腐の歴史を調べていた際に知った発祥当時のレシピを参照しているそうだが、近年身近になった本格的な麻婆豆腐(コンビニや牛丼チェーンでも、花椒(かしょう)の効いた四川風の麻婆豆腐が食べられる時代だ)と比べると、やはり「あれがない」「これがない」と不安になるのではないか。

まず、絶対マストと思われる豆瓣醬(とうばんじゃん)が入っていない。できれば豆豉(とうち)とかも入れたいし、などと思う人もいるだろうし、いや甜麺醤(てんめんじゃん)は?という意見もあるだろう。とはいえ、いずれも豆瓣醬に比べれば優先順位は低いはずだ。

では、これを代替するものは何かといえば、シンプルに「唐辛子」だ。また、片栗粉も不使用。これはおそらく、とろみをつけるほどの水分量が残らないため? 加えて、豆腐をあらかじめ茹でる、といったよくある工程も省略されている。

結果的にでき上がるのは、マットで、ものすごくシャープな味わいの豆腐と挽き肉の炒め物然とした料理である。じゃあ、別物かといえばそうではなく、食べるとやはり麻婆豆腐なのだ。そして、これが白飯に合う。最初は小皿に取り分けて食べていたが、最後はご飯の上にぶっかけて一心不乱にかき込んでいた。白飯泥棒という意味では、普通の麻婆豆腐と互角……いや、ともすれば、そのすっきりとした味わいゆえに、それ以上である可能性も否定できない。

なお、ミニマル麻婆豆腐にも「展開」が併載されている。いずれも、基本形に旨み要素を足した、お店の味に近い方向性だ。赤味噌や豆瓣醬、あるいは顆粒スープやオイスターソースなどが入ることで、ある意味、誰もが思い浮かべる「おなじみの味」に近づいている。もちろん旨い。「ああ、これこれ」とも思う。だが、基本の「ミニマル料理」の恐ろしいところは、一度知ってしまうと「これでいいじゃん」から徐々に「むしろこれがいい」になっていくところだ。「省略」や「時短」は、時に(なんなら多くの場合)味とのトレードオフによって実現される。だが、この料理に関しては、引き算がむしろプラスに作用し、ともすればミニマル化以前の「普通の麻婆豆腐」を凌駕するかのごとき存在感を放ってくるのである。

なお、ここでは詳述しないが、本書の終盤に収められた「ミニマル洋食 クラシック」コーナーに登場する、昔ながらの黄色いカレーライス「基本の昔カレー」とその展開である「昔カレー ブルジョワジー」との比較でも同様の感想を持った。ニンニクすらも入っていない前者に対して、後者にはニンニクに加え、バターや顆粒コンソメ、ケチャップといった調味料も使用されている。味だけでいえば、やはり後者のほうが圧倒的に厚みがある。にもかかわらず、ともすれば「ないない尽くし」である基本形のほうに強いインパクトと不思議な愛着を感じてしまうのだ。ここにはシンプル過ぎて「逆に新鮮」という物珍しさもあるかもしれないが、それだけではなく、プリミティブであるからこそ持ち得るオーラのようなものがあるように思えてならない。

顆粒スープを「なんとなく」入れてしまう問題

引き算、すなわち「これしか入ってないのに、なぜこんなにも旨いのか!」という意味で、最も衝撃を受けたのが「シチューとしか呼びようのないシチュー」である。シチューといっても、いわゆるクリームシチューやビーフシチューのようなものではなく、肉や野菜をシンプルに煮込んだポトフのようなものを思い浮かべてほしい。

材料は、じゃがいも、玉ねぎ、豚のブロック肉、塩、ベイリーフのみ。これらをカットし、ひたすら水で煮る、終わり。材料も工程も不安になるほどにミニマルである。しかし、これがしみじみとおいしい。具材が溶けてとろりとしたスープに、とろとろになった豚肉の舌触りも最高だ。

なぜこれだけの材料で?という疑問は、スープを味わえば自ずと見えてくる。ミニマルな具材から最大限に引き出されただしが渾然一体となり、さらによけいなものが入らないことで、それがストレートに迫ってくるのだ。この料理を食べたとき、改めて自身の料理を振り返り、これまでいかに顆粒だしの類に頼っていたかに気づかされた。洋風のスープなら顆粒コンソメを、中華スープなら顆粒の鶏ガラスープや中華だしペーストをと、「なんとなく」「とりあえず」使っていたが、これからちゃんと必要/不必要を見極めよう。そして、もっと素材自体の持つポテンシャルを信じてみようと思ったのだった。

なお、シチューの「展開」には、残ったものを改造して作るカレーとグラチネ(ビストロ風のグラタン)がラインナップされている。稲田さんなので前者がおいしいのは言わずもがなだが、シチューの具材を潰して作る後者の旨さにはガツンとやられた。本当に感動したのでトークイベントで伝えたところ、「たぶん自分的にも、この本の中で、作ってみて一番びっくりしたのがこれです」というコメントをいただいたので、絶対作ることをオススメしたい。注意点としては、おいし過ぎるがゆえに展開分が残らないという問題があるので(筆者の経験談である)、あらかじめ倍量で作るとよいと思う。

明太子なき明太子パスタは、果たして明太子パスタか?

このへんで、本書における最大の問題作に触れてみたい。その名も「概念明太子スパ」だ。

「明太子パスタ」を名乗りながら、なんと明太子が入っていない。明太子を使わずに明太子パスタを再現しよう、という冗談のようなことを本気でやってみた料理なのだ。ミニマルを追求し、引き算していったら、引き過ぎてマイナスの域にまで踏み込んでしまった、みたいな感じだろうか。

明太子パスタの概念──すなわち明太子パスタを明太子パスタたらしめているものとはなんなのかを考えると、普通は「明太子+パスタ」が最低ラインになると思われる。普通ならば。しかし、明太子は用いられない。では、代わりに何を入れるのかといえば、豆瓣醬である。材料はほかに、パスタとバター、そしてきざみ海苔のみ。

とんでもないなぁと思うと同時に、しかし、どこか納得がいく組み合わせでもある。以前、明太子パスタに海苔を入れずに食べたことがあるが、確かにどこか物足りない味だった。このレシピでは、あえて影の立役者である海苔にフィーチャーし、主役であるはずの明太子を外してみせる。豆瓣醬は、もちろん明太子の漬け汁のイメージだろうが、これだけではまかなえない海産物要素を海苔が補完するかたちだ。

実際に食べてみると、とても不思議な気持ちになる。完全に明太子パスタかと言われれば否、となるが、すごく「っぽい」のである。普通は明太子の欠落が気になりそうなものだが、ほかの材料の絶妙なバランスゆえか、足りないはずの明太子が脳内で自動補正されるような感覚を覚えた。たっぷり入れたバターの力も大きいと思うが、単純においしい。飲んだあと、締めが欲しいが何も材料がなかったときはこれを作ればいいじゃないかと思ったし、実際最近よく作っている。

なお、「豆瓣醬をもう少し増やしてナンプラーも少し足すと、本家の明太子スパにどことなく近づきます」という補足があったので試してみたところ、「なるほど!」という結果だったので、これもぜひ試していただきたいところ。個人的には、ナンプラーの代わりに、次は「しょっつる」や「いしる」といった日本の魚醤でも作ってみたい。

ミニマル料理の「その先」へ

本書評のためにトータルで45品ほど作った、ということはすでに書いたが、その中にはシチューをはじめ、複数回作ったものがいくつかある。最後に、個人的にリピート数がダントツに多かった「ミニマル焼売」を紹介して〆としたい。

ミニマル焼売は、味つけは塩と醤油のみ、砂糖やオイスターソースなどは使用しないシンプルな味つけである。ただ、肉ダネに工夫ある。豚挽き肉にプラスして、豚バラのスライス(をカットしたもの)を加えているのだ。このひと手間によって、肉々しさ・ジューシーさがブーストされている。

だが、少々疑問に思ったことがある。「ミニマル」を謳うのであれば、なぜ挽肉のみにしなかったのだろうか。気になって、試しに同じレシピで、肉をすべて豚挽肉にしたバージョンも作ってみた。結論としては、これはこれで同様においしかった。トークイベントでこの点について聞いてみたところ、「これ、本当は豚バラじゃなくて背脂を入れていたんです。でも、扱っているスーパーも少ないと思うので、豚バラで代用しました」との回答を得た。また、スライス肉が入ることで、混ぜる際に適度な抵抗が生まれ、捏(こ)ねるのが楽になる効果もあるのだそうだ。当然、時短にもつながる。一見すると足し算に見えるポイントにも、実は巧みに引き算が仕込まれていたわけだ。

思えば、これまで家で焼売を作ろうと思ったことがなかった。餃子一辺倒だった。なぜなら、蒸し器がなかったからである。中華せいろへの憧れはあるが、キッチンスペースもそれほど広くないので、場所を食う上にそこまで使用頻度も高くなさそうなものを導入するのはためらわれる。圧力鍋に付属する蒸しザルを使う手もあったが、圧力調理をしないのに、あの重く、構造的に洗いづらい鍋を出すのも面倒くさい。

その点、このミニマル焼売は蒸し器要らず。深めのフライパンに湯を張り、穴あきの落とし蓋を駆使して蒸すスタイルだ。フライパンだと口径が大きいので、一気にたくさん蒸せるのもありがたい。このアイデアに触れたことで、焼売への、蒸し料理へのハードルが一気に下がり、今やすっかり我が家の定番料理の仲間入りを果たしつつある。さらに、その「新定番」にはすでにオリジナルのアレンジが施され、独自の進化を遂げ始めている。本書の「基本+展開」という構成は、読者を「自由なアレンジ」へと促すための導線だったわけだが、それが見事に機能した格好だ。

前述の「絶対に読んでほしい前書き」は、こんな文章で締め括られている。

ミニマル料理は、到達点であり、また別の出発点でもあります。(中略)これをヒントに皆さんが、皆さんだけの新しい我が家の味をつくり出していただけたら、そしてそれが一生つくり続ける料理になったら、僕にとってこれ以上の喜びはありません。

どんなに忙しくても、腹は減る。「このくらいの手間で、ここまでの味が出せるのか!」という本書のもたらす驚きは、家庭料理という、日々の営みを拡張・革新する。それは豊かで、なにより楽しいことだ。そのことを改めて実感しながら、私は今日も台所に立つ。

*

……と、フィニッシュしたところで、すでに編集者から言われていた文字数を大幅にオーバーしていることに気がついた。にもかかわらず、まだ取り上げたかった料理の半分も触れられていない……。思えば、トークイベントでも、稲田さんのお話がおもしろ過ぎてついつい深掘りしてしまい、用意していた質問の半分も消化できなかったのだった。

ほかにも、マヨネーズを使わないポテトサラダ、「水っぽくなってしまう」問題を見事に解消したトマト卵炒め、ひとつの具材だけで作る「だけスパ」、本書の中で最も「本当に? 本当にこれで大丈夫!?」と不安になること必至の、その名も「限界ラーメン」(出汁なし&味つけは醤油とひとつまみの味の素のみ! でも、なぜか妙に旨い)、「もう市販のは買わなくていいかも?」とかなり本気で思った自家製昆布ポン酢などなど、取り上げたかったものは枚挙にいとまがない。あとはぜひ、直接本書に当たってください。

『ミニマル料理 最小限の材料で最大のおいしさを手に入れる現代のレシピ85』

著者:稲田俊輔

発売:2023年2月2日

定価:1,760円(税込)

判型:B5変

ページ数:136ページ

発行:柴田書店

URL:https://www.shibatashoten.co.jp/detail.php?bid=00636100