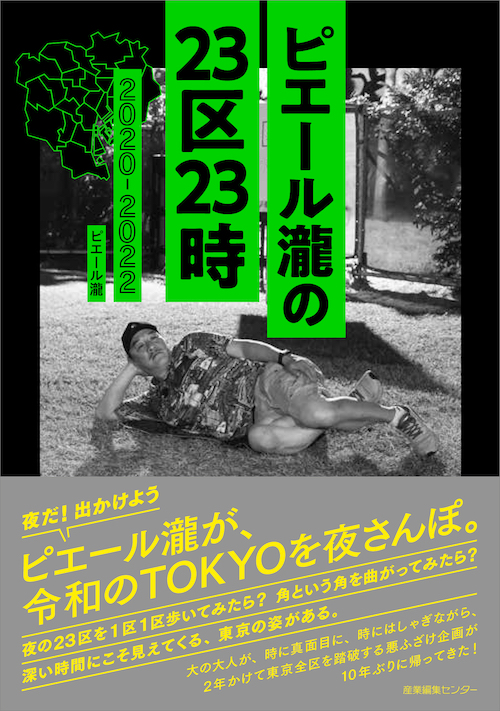

電気グルーヴのピエール瀧が、コロナ禍の東京23区を1区ずつ、ひと晩かけて歩き回った様子を記録した本『ピエール瀧の23区23時 2020-2022』(産業編集センター)が2022年10月に刊行された。

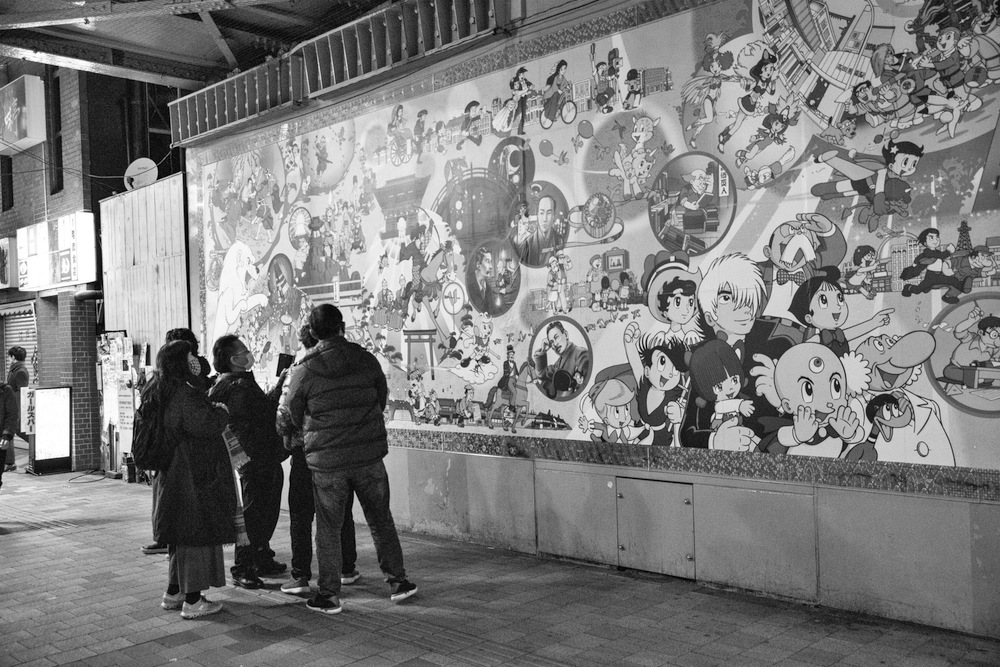

ルール1:23時になったら写真を撮る。

ルール2:100円自販機を見つけたら味見する。

この夜の散歩で決まっているのは、上記2点のみ。

忙しいことを善としてしまいがちな時代に生きる我々には、この600ページにも及ぶ“無駄本オブ・ザ・イヤー”ともいえる一冊から気づかされることは多いはずだ。ピエール瀧と愉快な仲間たちによる夜の東京徘徊を追体験して、ぜひ幸福なる“無駄な時間”を過ごしてみてほしい。

ピエール瀧

(ぴえーる・たき)1967年、静岡県出身。1989年に、石野卓球らと電気グルーヴを結成。音楽活動のほか、俳優、声優、タレント、ゲームプロデュース、映像制作などマルチに活動を行う。著書に『ピエール瀧の23区23時』(2012年、産業編集センター)などがある。

目次

令和の時代に失われてしまった“無駄”が詰まった600ページ

ゆるいのに、あつい。『ちいかわ』のことではない。『ピエール瀧の23区23時 2020-2022』のことである。

行きつけの芳林堂書店高田馬場店に立ち寄るときに、私が必ず見るのが、隅っこの音楽書のコーナーだ。角を挟んで、隣にはサブカル、アングラ、怪談……と、あやしげな本が並ぶ一角がある(背表紙は基本的に黒ばっかりだから、薄暗い)。そこに本書は、著者・ピエール瀧のサインと共に平積みされていた。

ちょっと屈んで横から見てみると、厚すぎて4冊くらいしか積まれていないではないか。手に取ってみると、よけいにでかくて厚く感じられる。なにより、重い。デジタルなテキスト(そもそも本書はnoteで連載されていた企画の書籍化ではあるものの)や電子書籍、ましてやYouTube動画にはないフィジカルのパワーが、その風体からオーラのようにずいずいっと発されている。こんなにもヒュージな本を編み、売っている出版社、流通会社、書店員の苦労が偲ばれた。

600ページ、今どき珍しい2段組(!)で構成された、外国語の辞書のように巨体で威圧感のある見た目。それに反して、『ピエール瀧の23区23時 2020-2022』(以下『23区23時』)の中身はというと、極限までゆるい。読み味はぺらっぺらの超軽量級だ。

企画についてご存じの方もいるかもしれないが、「23時になったら写真を撮る」「100円自販機を見つけたら興味本位で味見する」というぬるっとしたルール(?)に則って、23区のうちのひとつを一夜で散歩し、その様子をテキストと写真で捉えたのが『ピエール瀧の23区23時』だ。今回刊行されたのは、現在、電子書籍化されている2012年の前著と同様の続編で、2020年のコロナ禍でヒマになったピエール瀧が10年ぶりに再開させたもの、その記録である。

そんな企画なのだから、相当にゆるい。しかも、区によってやっていることがばらっばら。同行者や案内人がいたりいなかったり、コンセプトがあったりなかったり(唐突に夜釣りを始める江東区、ただの飲み歩きな品川区、石神井公園で昆虫採集をする練馬区、ARクイズアプリで遊びながら歩く中野区、レンタルスペースを借りてまわってみる杉並区などなど)する。企画そのものがふにゃふにゃとぐらついている。

帯には「おバカ企画」とあるが、読んでいて「自分はこんな厚い本を開いて、いったい何を読んでいる(読まされている)のだろう?」と何度も思ってしまうほどの自由な遊びっぷりは、2010年代以降、令和の時代に失われてしまったかけがえのないノリのようにも、なんだか思えてくる。

思えば、かつてはカルチャー誌やサブカル誌の誌面の隅に、こういう無駄の極みのような企画が載っていた。しかし、『オモコロ』のような稀有な例外がインターネットの片隅で奮闘してはいるものの、そういった感覚は、2000年代後半以降にサブカル誌が軒並み休刊してしまったあと、雲散霧消してしまったように感じる。

一方、今のエンタテインメントの世界は、スマホゲームやら動画配信やらWEBマンガやら、巨大企業による可処分時間=ヒマと無駄の奪い合いの戦場と化している。そんな切羽詰まった状況で、夜ふけのゆるゆるな散歩の様子が分厚い本になっているなんて、それだけで驚くべきだし、ありがたく思えてきさえする。『23区23時』を神棚に飾りたいくらいだ。

本書について、「無駄が一番贅沢」(『ダ・ヴィンチWeb』掲載「ピエール瀧23区23時「このドえらかった時期に、それでも東京の街角はそこにいた」2020年~2022年の夜を歩く」)と瀧は語っている。贅を尽くした、無駄な600ページ。戦争や元首相暗殺事件で世相が混沌とし、『同志少女よ、敵を撃て』のようなヘビーな小説がベストセラーになった2022年。『23区23時』は、そんな年の無駄本オブ・ザ・イヤーである。

散歩でも街歩きでもない“徘徊”ならではの自由

『23区23時』の企画について考えてみると、いわゆる「街歩き」は、今やかっこいい趣味や立派な文化になっているような気がする。マッチングアプリの趣味の欄に「街歩き」と書いていても、なんの違和感もない。むしろ、おしゃれなくらいだ。

ただ、『23区23時』がそういったありがちなフォーマットからどうにもズレているのは、前述の謎の企画性や自由なはみ出し方に起因している。目的地が遠ければ「タクシーに乗っちゃおっか」と気楽にショートカットしてしまうのが『23区23時』なのだが、そんな安易な選択は並の散歩者や街歩き者にはできないだろう(なぜなら、街を歩くことが彼らの目的であり手段なのだから)。

散歩とも街歩きとも異なる、ピエール瀧らしい『23区23時』の歩きっぷり。早稲田大学周辺から高田馬場駅方面へと歩く新宿区の章で、瀧はこんなことを呟いている。

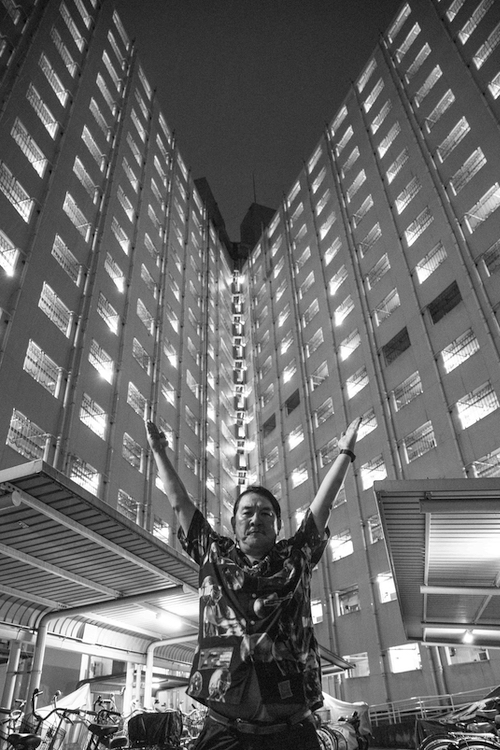

「僕の場合は散歩というか徘徊なんですよね、もう。角曲がってみようとか、こっち行ったらどうなってんのかな、とか」

散歩でも街歩きでもない徘徊。目的のない、あてのないうろつきだからこそ遊べるし、自由でいられるのだ。

遊歩の中から立ち上がってくる歴史性は、さながら「裏・ブラタモリ」

散歩や街歩きとの差異ということでいうと、『23区23時』は、多くの店が閉まり、人や車通りの少なくなった夜ふけに、特に見るべき場所もないようなところをうろうろしていることも大きい。

それについて、「夜の散歩の利点って、視界が限られることなんですよ。半径15mくらいのドーム型レーダーの中に入って歩いてる感じ。そのセンサーのまんま住宅街を歩くから、気づくこともあるっていうか」(『POPEYE Web』掲載「ピエール瀧さんにインタビュー。」)と、瀧は言う。

さらに、その時間帯だからこそ、昼間だったら街の喧騒や明るさに埋もれてしまうかもしれないものが浮かび上がってくる。たとえば、24時間営業の「ビッグ・エー」(葛飾区)のような店、暗闇の中でぼうっと静かに光を放つ自動販売機、深夜に動く街や働く人々の姿、誰もが素通りしてしまう石碑やオブジェ、日中は子供が遊んでいる公園の遊具、神社やお寺、お地蔵さん、暗渠……。

そういったものから得た情報と、さらっと披露される瀧の豆知識、そして相棒のカルロス矢吹によるスマホのGoogle検索が組み合わさることで、適当な遊歩の中からなにやら歴史性のようなものすら立ち上がってくる。「裏・アースダイバー」や「裏・ブラタモリ」と言いたくなるような瞬間があるのも、『23区23時』のなんともいえないおもしろさだ。

東京の西側出身者としてうなずきまくった「皇居より東」への親近感の薄さ(荒川区)など、さりげなく核心を突く発言も、肌で感じる「東京論」としてかなり有効性があるように感じられる。

もうひとつ付け加えると、コロナ禍以降、オリンピック前後の東京23区のアーカイブとしても、『23区23時』は重要性を帯びている。以前と違う、その時々の開発状況や雰囲気(たびたび言われているのが、「吸い殻などのゴミが減った」「タギングが減った」というような、都市のノイズ=無駄の減少)。古いものをあまり大事にしない東京が呼吸し、変化していく様が、本書には刻まれている(もちろん、そんな指摘に混じって、「犬:ワンワン!」のような、あきらかに無駄な描写が同居しているのが、またおもしろいのだが)。

『23区23時』が誘う“究極の暇つぶし”

飲みに行ったり、ライブハウスやクラブに行ったりと、夜の楽しみが否応なく制限されている今。「アフターコロナ」とは、まだまだ口が裂けても言えない現在。スマホの小さな画面で、ウェルメイドなYouTube動画を観ることに飽きた人だって多いはずだ。そんななかで、『23区23時』は、とても魅力的な行為=あてどない彷徨へと誘っている。散歩、否、徘徊は、時間と体力さえあればいいのだから、究極の暇つぶしだといえる。

とはいえ、『23区23時』は、散歩のすゝめでも街歩きの指南書でもない。歩きに出る際に、「この本を片手に」とか、「小脇に抱えて」とか、そういうふうに勧められるほどの携帯性に優れてもいない。それでも、ゆるすぎる徘徊の記録である本書は、夜の遊歩の自由さと遊び方の一例、そしてその際の「ゆるくあるべし」という態度を、SNSの通知やよくできたエンタメコンテンツの配信日時の情報にがんじがらめになった私たちに伝授してくれるのだ。

さあ、日が落ちたら、街に出よう。100円自販機だって、硬貨を入れられるのを待っている。

『ピエール瀧の23区23時 2020-2022』

著者:ピエール瀧

聞き手・構成:カルロス矢吹

発売:2022年10月13日

定価:2,530円(税込)

判型:B6判

ページ数:600ページ

発行:産業編集センター