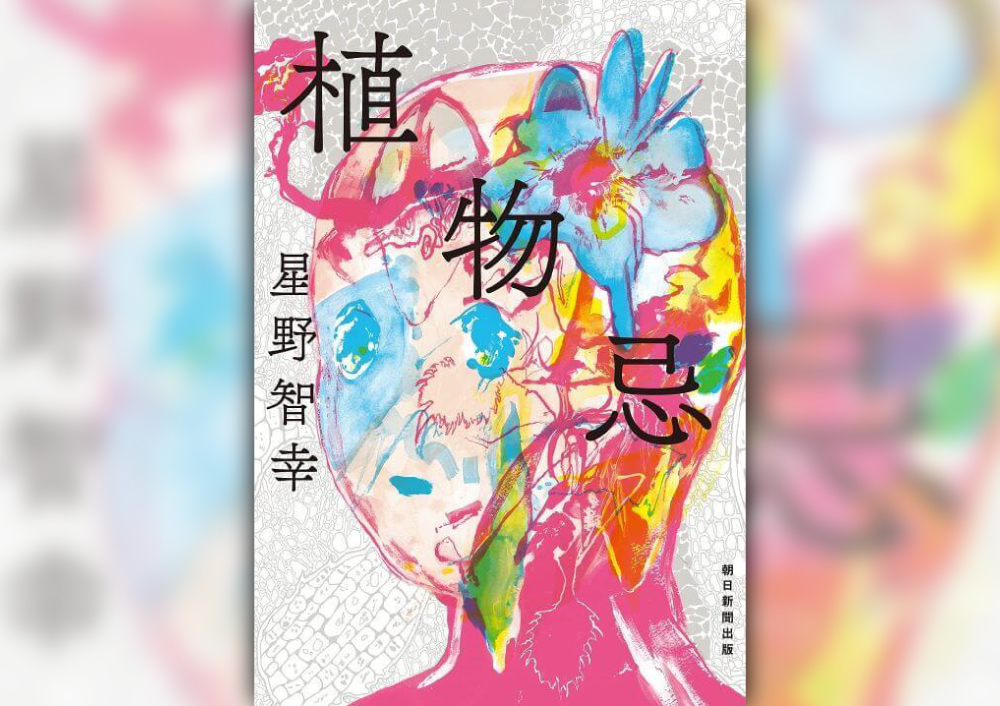

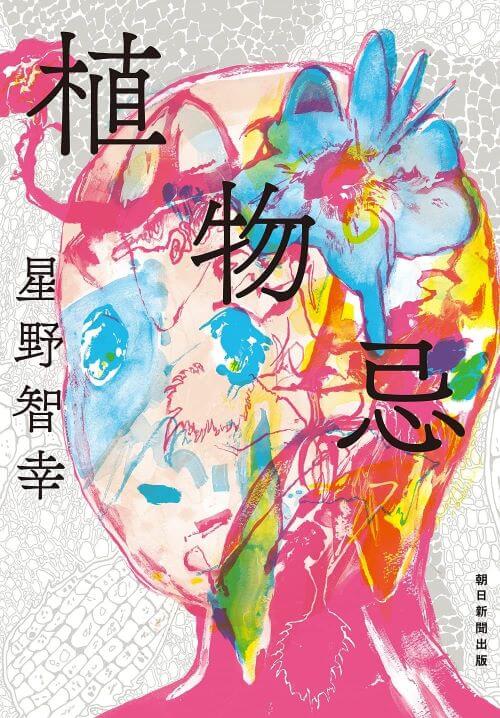

星野智幸の新刊『植物忌』は文字通り植物をテーマとした小説集だ。

11編からなるこの小説では、全編を通して人間と植物の境界が曖昧になっていく虚構を描き出す。この小説を読んで私たちはいったい何を思うのか。人と植物が存在するこの世界の在り方を改めて考えさせられる。

※この記事は『クイック・ジャパン』vol.157に掲載のコラムを転載したものです。

食物連鎖の境界線が揺らぐ

最初の短編「避暑する木」では、愛犬と自分の距離が近過ぎて、常に自分のなかに犬の存在を感じている登場人物・百合男が主人公。愛犬のオノノンは亡くなってしまうのだが、庭に埋めたオノノンの上に「をの木」という、葉っぱも種も魚を彷彿とさせる木を植える。百合男と彼の家族、同じように自分のなかに犬の存在を感じている颯爽(さっそう)という名の女性。彼らから輪が広がっていくようにして「をの木」は世界中に広まっていくこととなる。

こんな時世なのでついなんでも、“感染”は、想いが伝播するということに変換される。人も動物も植物も、想いを交換しながら生きていくのだということをやさしく教えてくれる。

「ディア・ブルーデンズ」では、疫病の蔓延により人間たちが他者との接触をやめてひきこもり、極端に自閉的となった社会が舞台だ。登場人物たちは自らに閉じこもることによって、かえって個としての誇りを持つようになる。 その誇りは、“想像する”ということに現れる。主人公は元人間で、今は望んで青虫として暮らしている。

どのように青虫になったのかというと、それはやはり“想像する”ことによってなのだ。その世界はディストピアかもしれないが“想像する”ことで理想の世界をどのようにでも作ることができるのだから、この小説は登場人物たちにとって夢のような作品だろう。

続く「スキン・ブランツ」は、植物と人体を融合させる技術が浸透した世界の話。ある事情で人間から性欲が消え、子どもが生まれなくなり、人間たちは穏やかに滅びに向かうのだが、思いもよらないかたちでの再生が訪れる。

「ぜんまいどおし」「植物転換手術を受けることを決めた元彼女へ、思いとどまるよう説得する手紙」では、生命の制御できなさを、「ひとがたそう」「始祖ダチュラ」ではネオ・ガーディナーと、呼ばれる、植物から人間を救おうとする陰謀論者のような人たちを主人公とする。

「踊る松」「桜源郷」では異界との接続を描く。虚実ないまぜになったようなあとがきを経て、最後の短編「喋らん」では、しゃべる植物によって人間の言語体系が崩れていく様が描かれている。

変奏を重ねていく小説たちは、読み進めるうちにぐっと胃に沈み込んでくるような説得力がある。

今のかたちでの人類が滅んだあとの世界へ想いを飛ばすことにより、『植物忌』はただそこに在るということや、その恐ろしさも含め、生命そのものを讃えているかのようだ。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR