クライマックスに見出した“希望の光”

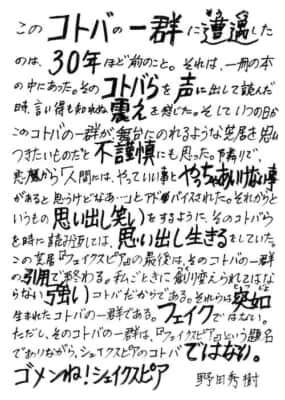

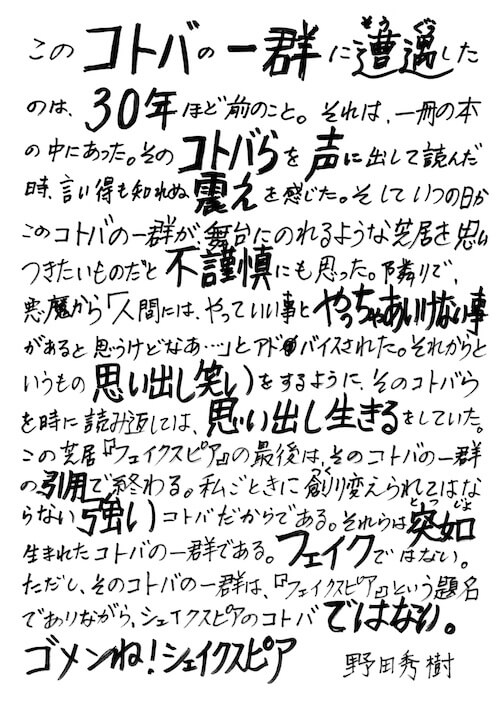

本作のクライマックスには、野田自身が紡ぎ出したものではない、とある“コトバの一群”が引用されている。それは実際に誰かが口にした、“生のコトバ”である。彼は30年ほど前にこの“コトバの一群”と出会い、いつか舞台に乗せたいと考えていたようだ。

舞台は恐山から飛行機内へ。ここで展開する“コトバの一群”とは、1985年8月12日に群馬県と長野県境の山中に墜落した日本航空123便のボイスレコーダーに残されていたもの。野田は、事故当時にボイスレコーダーに記録されていた当事者たちの“生”を希求する「声」を、脚色することなく引用しているのである。

ここで交わされるコトバのすべては、“実際に生きていた人々”が口にしたものだ。だからこそ、“コトバの一群”は“マコトのコトバ”であり、“生のコトバ”なのである。これらに対して劇中のほとんどを占めているのが、演劇だからこそ成立する、遊び心満点の野田の書いたフィクショナルなコトバ。観客を煙に巻くようなコトバの応酬は、「フェイク」と言ってしまってもいいのかもしれない。本作は、圧倒的な「フェイク(まやかし)」と、圧倒的な「マコト(真実)」が対となる構造で成り立っているのだ。

当の野田はフェイクスピアという、なんともおかしな役を演じている。ヒール的な役どころだ。これを彼が引き受けるというのはつまり、フィクションやフェイクの象徴に自らがなることで、マコトのコトバに対して敬意を示しているのだと思う。「コトバ」というものへの責任を、真摯に受け止めているからこそだろう。

本作の戯曲を読んだらわかるのだが、この場面のセリフたちは一般的な会話として機能していない。けれども私たちは息を呑む。俳優や演出あってこそだが、やはりコトバそのものの力だと思う。それは舞台に乗せるために練られた、洗練されたものではない。しかし、生を希求する者たちのコトバだからこそ、強さがある。まるでコトバが俳優たちに憑依しているようなのだ。

確かに、「言ったが勝ち。書き込んだが勝ち。それが今のコトバの価値」なのが現代なのかもしれない。コトバの重みがなくなっていく時代、野田はこの生を希求する“目に見えないコトバの一群”に希望を見出したのだと思う。それは父・monoが贈るコトバに対して、息子である楽が「生きるよ」と応える姿に、明確に見て取れるのだ。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR