テレビドラマ『天国と地獄 〜サイコな2人〜』での好演も話題の柄本佑が主演を務め、『光の雨』や『禅 ZEN』などで知られる名匠・高橋伴明が監督した映画『痛くない死に方』が、2月20日にシネスイッチ銀座などで封切られ、3月5日からはテアトル梅田など関西地方でも上映がスタートする。

人生の最期を自宅で迎える「在宅医療」を描き、さらにそこから“死生観”について深く考えさせられる映画『痛くない死に方』は、実在する在宅医・長尾和宏によるベストセラー『痛くない死に方』『痛い在宅医』を原作にした一作だ。

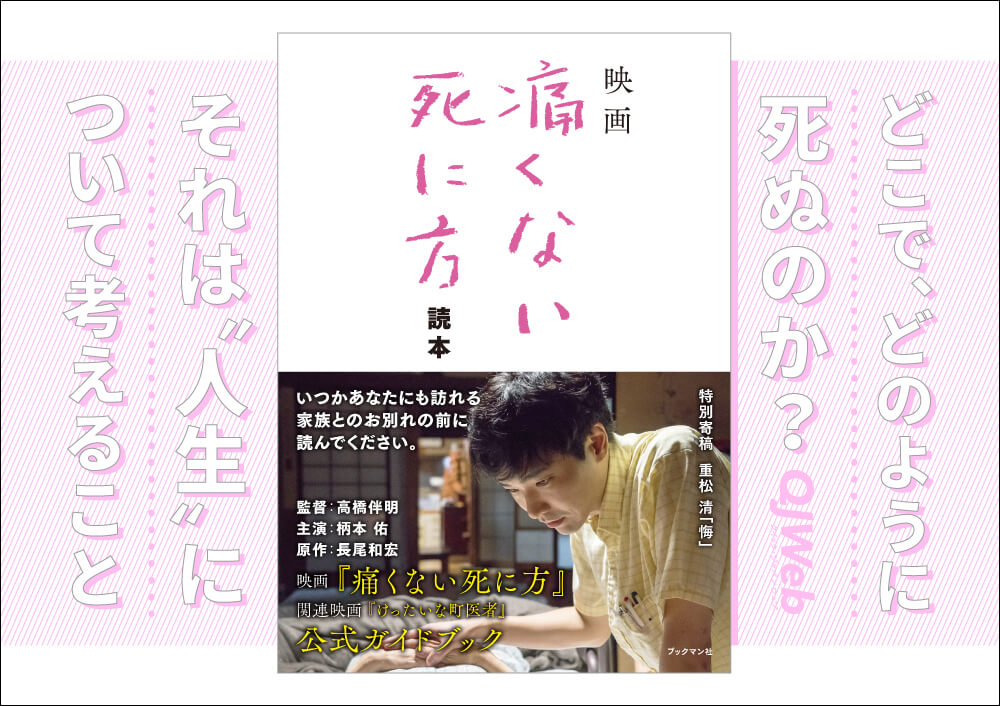

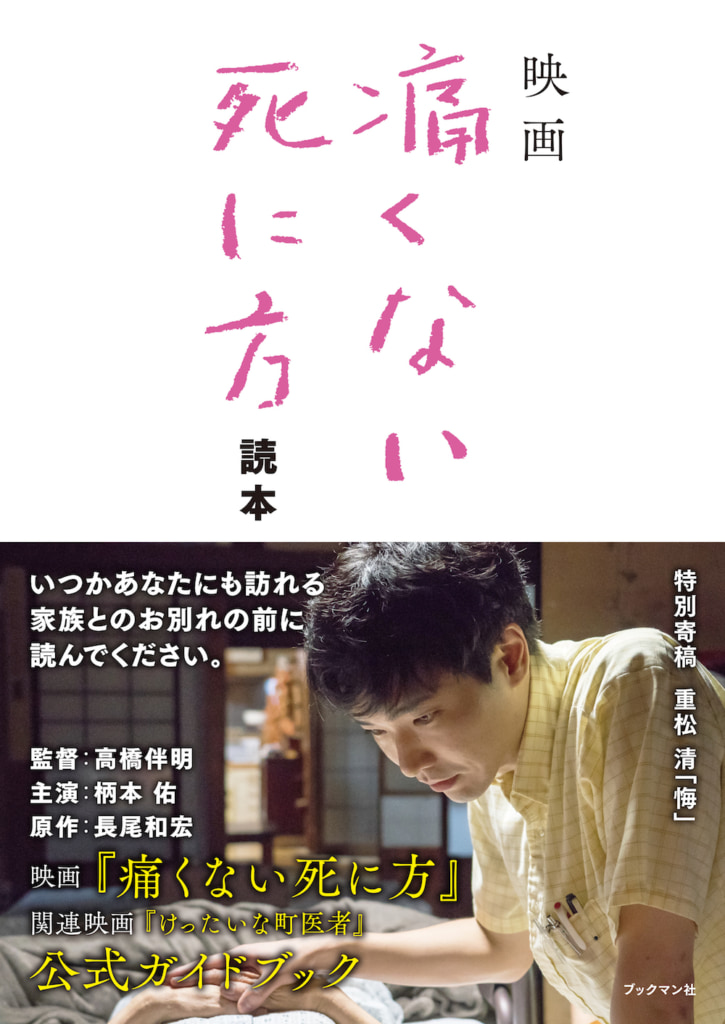

直木賞作家・重松清による特別寄稿も収録され、この話題の映画をあらゆる角度から味わい尽くすためのガイドブックが『映画「痛くない死に方」読本』(『痛くない死に方』製作委員会 著/ブックマン社)である。

誰もが避けることができない「死」について考えることは、「生」と真剣に向き合うということ。この映画と本との出会いをきっかけに、あなた自身と、あなたのまわりの大切な人の悔いのない“最期”について考えてみてほしい。

“満を持して”公開となった映画『痛くない死に方』

2020年夏に公開予定だったものの新型コロナウイルスの感染拡大を受け、2021年2月20日に満を持しての公開となった映画『痛くない死に方』。とはいえ、今もなお感染のリスクは私たちの生活と隣同士にあり、緊張状態はつづいている。昨夏から状況が好転したとはとても言えない。

しかし、この公開に際して私が“満を持して”と記したのには理由がある。このコロナ禍を通して多くの方が、「死」というものについてこれまで以上に敏感になり、各々の中で考えを巡らせているのではないかと思うからだ。

映画『痛くない死に方』は「在宅医」のあり方を描いた作品だが、その軸となっているのは“死をどう捉えるか?”という問題だ。この問いに対して、そして『痛くない死に方』について、理解を助ける一冊の本がある。

それが、『映画「痛くない死に方」読本』だ。

本書は、映画『痛くない死に方』の公式ガイドブックであり、関連映画『けったいな町医者』にも触れているもの。監督を務めた高橋伴明や、主演の柄本佑、奥田瑛二、坂井真紀らをはじめとする主要キャストの独占インタビューに加え、「人が死ぬとき」を考えるためのヒントが満載の一冊だ。また、直木賞作家・重松清による特別寄稿も収録されている。

映画『痛くない死に方』をより深く読み解くためにはもちろん、まだ「死」とは縁遠いと思っている方にも勧めたい一冊である。

『痛くない死に方』が描く「在宅医療」

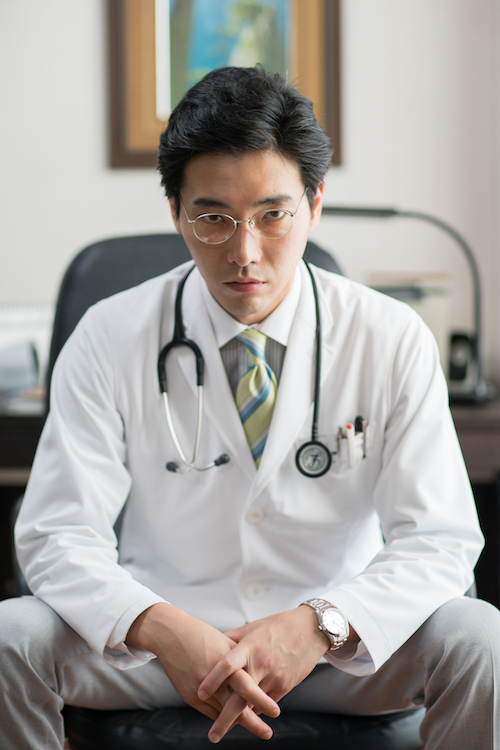

映画『痛くない死に方』は、長尾和宏によるベストセラー『痛くない死に方』『痛い在宅医』を原作にしている。柄本佑が演じる若き医師・河田仁が、在宅医として人々と交流していく過程で「死」に対する考え方が変化し、人間として成長していく様が描かれている。いつかは自分の親や自分自身にも必ず訪れる“終期”について、深く考えさせられる作品だ。

主人公・河田を囲む人々の役には、奥田や坂井のほか、大谷直子、宇崎竜童、余貴美子、下元史朗ら豪華な俳優陣が配され、ともするとひどく重くなりがちなテーマに、笑いや涙のエッセンスを加えている。

原作者の長尾といえば、在宅医療のスペシャリストであり、現在も兵庫県尼崎市で在宅医として活躍をしている存在だ。そんな彼の姿を追ったドキュメンタリー映画『けったいな町医者』も公開中である。同作では、365日、昼夜を問わず患者のもとへと駆けつける長尾の日常が記録されている。

ナレーションを務めているのは、映画『痛くない死に方』の主演・柄本佑。本作で実際の長尾の活動を目にすることで、フィクション作品である『痛くない死に方』の見え方や真実味も変わってくることと思う。長尾の日常には驚きの連続だ。

『映画「痛くない死に方」読本』のインタビューによると、主演の柄本は撮影に入る前に長尾の在宅医としての現場を見学したらしく、「在宅医療を受けている患者さんのお宅を、長尾先生と一緒に一日回りました。『僕にとって、この町が病棟なんです』と仰っていたのが印象的ですね」と語っている。

さらに、「長尾先生の在宅医としてのスタイルだと思うのですが、病室や診察室とは違い、こちらからお宅にうかがうという側なので、いわゆる『先生』という、上からの距離感ではなく接しようとしているんです。(中略)患者さんを医師の側に寄せるというよりは、患者さんにこちらが合わせるということを大切にしておられるように感じました」とつづけている。第三者から見た“長尾流”在宅医療の現場の様子が、本書を読んでいると実感を伴って伝わってくる。

さらにこの経験は、河田という医師の役作りにも反映されたようだ。ここで柄本が語っていることを読むと、河田の外見などにもそれが表れていることがよくわかる。そのほかに柄本は、大変だったシーンや思い入れのあるシーン、さらには「死生観」についても自身の思いの一端を述べている。

「自然な死に方とは…」印象に残るセリフの数々

高橋伴明監督のインタビューでは、『痛くない死に方』『痛い在宅医』という2冊の本をモチーフにした本作における“創作”の部分についての言及や、対照的な“最期を迎える者”を演じる下元史朗と宇崎竜童、対照的な“見送る者”を演じている坂井真紀と大谷直子についても語っている。ここでの発言から、高橋監督の演出や、本作ならでは俳優との接し方が見えてくるのではないかと思う。

映画『痛くない死に方』には、観る者の胸を打つセリフがいくつも登場する。それはたとえば、在宅医療という選択をしてしまったことを後悔する遺族(坂井)の「痛い……あなたに頼んでしまった私の心が痛いんです」というものや、河田が先輩医師・長野(奥田)から言われる「病院からの診療情報は疑ってかかれ。カルテじゃなくて本人を診ろ」「大病院の専門医は臓器という断片を見る、俺たち町医者は物語を見る」「自然な死に方とは、と聞かれたら俺は“枯れるように死んでいくこと”だと答えるね」という言葉たち。

そして、河田が看取った患者に対して口にする「完璧だよ、あっぱれだ」というひと言。これらのセリフは『映画「痛くない死に方」読本』で、劇中の写真と共に大きく紹介されている。映画の鑑賞前でも、眺めているだけで新たな考え方を発見させられる。この発見とはもちろん、「人が死ぬとき」に対するものであることは言うまでもない。

本書は、映画『痛くない死に方』の要でもある「リビング・ウィル」についても丁寧な解説がなされている。これは終末期医療における事前指示書のことで、患者が自身の意思のとおりに、自分らしく最期を迎えるためにとても重要なもの。現実に「平穏死」「自然死」を迎えたいと考えている方にとっても、貴重な参考資料になるはずだ。

また、「平穏死できない現実を知ろう!」や「勇気を出して葬儀屋さんと話してみよう」、「救急車を呼ぶ意味を考えよう!」といった、長尾医師による「平穏死10の条件」も収録されており、これまたいくつもの発見がある。医療技術が進歩し、当たり前に“延命”できてしまい、自然なタイミングでの“人間の最期”が不明瞭になっている現代において、多くのヒントがここに記されているのだ。

重松清による特別寄稿「悔」から考える“弔い”

どこで死ぬか? どのように死ぬか? 「死」は私たち誰にでも平等にやってくる。そしてその「死」は、必ずや誰かしらに苦しみや悲しみを与える。それは死を迎える本人なのか。あるいは死者を看取り、残される者たちか──。

おそらく、いくら素晴らしい在宅医に出会えたとて、この苦しみや悲しみが皆無になるということはないと思う。けれども、皆が少しでも前向きにその最期を迎えられる可能性があるのだと、『痛くない死に方』『けったいな町医者』、そして『映画「痛くない死に方」読本』を通して知ることができる。

本書の巻頭に掲載されている、重松清による特別寄稿文のタイトルは「悔」だ。それは「かねてから気になっていたことがある。/誰かが亡くなったとき、なぜ僕たちは遺族に向かって『お悔み申し上げます』という挨拶をするのだろう」という素朴な疑問から始まっている。

この言葉は人の死を弔うことを意味しているが、「悔」の文字はやはり「後悔」の念を強く感じさせる。たとえ天寿をまっとうした大往生であっても、人が亡くなることは悲しい。それがかけがえのない家族であれば、残された者たちの胸は純度100パーセントの悲しみで充ち満ちているに違いないのに、なぜ「後悔」の意味合いの強い言葉をかけるのか、というものだ。

そんな重松が探していた「お悔み申し上げます」のモヤモヤに対する答えが、長尾和宏医師の著書と、映画『痛くない死に方』にはあったのだという。その驚きと歓びを誰か(つまり、読者)と分かち合いたい思いから寄稿したようだ。作品と私たちの架け橋にもなる貴重な文章、まずはここだけでも読んでほしい。

「死」と向き合うということは、その人のこれまでの歩みと、その人に残された「生」と向き合うことでもある、と筆者は思う。それはつまり、その人をその人たらしめる、「死」と「生」を内包する「人生」を考えることにつながるだろう。

本書の表紙には、「いつかあなたにも訪れる家族とのお別れの前に読んでください。」という一文が添えられている。「人が死ぬとき」を考えることは、「(最期まで)どう生きるか」を考えることだとも思う。ぜひ『痛くない死に方』を、そしてその重要な手引きとして、この『映画「痛くない死に方」読本』を手にしてみてほしい。

-

『映画「痛くない死に方」読本』

定価:1,100円(税別)

出版年月日:2021年2月16日

判型・ページ数 :B5・128ページ

*

【主な内容】

◇本書特別寄稿:重松清「悔」

◇井上トモミによる、父親の退院から自宅療養、死までの記録

◇インタビュー

高橋伴明/柄本佑/奥田瑛二/坂井真紀/大谷直子/宇崎竜童/余貴美子/下元史朗/毛利安孝/長尾和宏

◇湯布院映画祭シンポジウム リポート

◇最期まで自分らしく生きるために必要なのが「リビング・ウイル」です

◇平穏死10の条件

◇「死の壁」……。死ぬ時、人はどうなるのか?

◇これだけは知っておきたい! 看取る家族のための医療用語

◇プロダクションノート 小林良二関連リンク