3.バーチャルな死

「みやまん」6人のツイッターアカウントの発言は、生きている間は頻繁に更新されている。女の子たちは事件のことのみならず、食べ物やらゲームやら日常の出来事も具体的に書き込んでおり、お互いがリプライで約束を取りつける場面も見られる。ゲーム実況者の話題を持ち出すなど等身大高校生感が強く、バーチャルなかたちで女子たちはそこに存在していた。

彼女たちにファンは自由にリプライを送ることができる。ファンに対して彼女たちは、そこそこの頻度でレスを送っており、ちゃんと会話をしているのが見られる。

このスタイルは非常にVTuber的だ。リプライを送ってくるのはVTuberの場合は「本人」だ。「みやまん」の場合は声優・アクターとキャラクターを分けているので、誰が書き込んでいるのかは明確になっていない。けれども結果としては仮想的に「みやまん」の子がリプライしている、という感覚を味わえる。

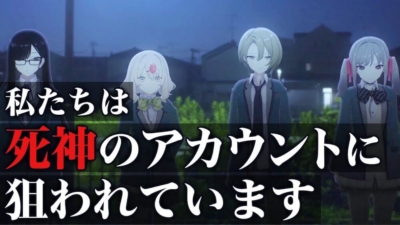

前日にオンライン上でレスで会話をした人間が、その後帰らぬ人になる。仮想的とはいえ人生の中でそうそうある経験じゃない。

最初に取り上げた佐久間ヒカリの死亡ツイートも、フィクションのキャラクターだとわかって割り切っていれば、演出だと飲み込める。しかしVTuber文化に触れてきた人にとって「アバター=本人」という認識に慣れてきたこともあり、「本人」が本当に死んだのではないか、と一部でかなり反応はざわついた。インタビューによるとスタッフも、ファンの中から「本当か本当じゃないかわからない」という声が上がることまでは想定していなかったようだ。ある意味キャラクターがひとりの人格に見える演出としては、大成功だったのだろう(「『Project:;COLD』総監督を直撃──反響を呼ぶ“SNSミステリー”はどのように作られ、どこへ向かうのか」『リアルサウンド』参照)。

モキュメンタリーとして向き合う

何が答えで何が間違いかは、まだほとんど明らかになっていない。それよりも怯える彼女たちと同じ時間を過ごし、嘘も真実もぐちゃぐちゃに入り交じる状況に巻き込まれるという点で、『Project:;COLD』は体験する価値のあるものを、あらゆる手法を用いてしっかりと作り込もうとしている。

『Project:;COLD』の、多様な場所にヒントが現れるという形式は、2012年からネットやポスターや音楽などいろいろな場所にヒントをばらまき暗号解読を投げかけてきた、現実にあった謎の未解決事件『シケイダ3301』を連想する。謎解き自体はひとりだとかなり難しいものばかりだが、ただそこまで厳密に謎解きがメインというわけではなさそうだ。ひりついた雰囲気とストーリー性と時間の流れを重視したエンタメ・モキュメンタリーとして向き合うと、仕込みの巧みな部分におもしろさを発見できるはずだ。