お笑いにおいて、女は「キャラクター」なのか

しかし、「女芸人」という言葉に対して、少し抵抗を感じる人もいるのではないだろうか。

男の芸人は「芸人」と呼ばれるのに対し、女の芸人は「女芸人」と呼ばれる。そんなことどうでもいいと言われるかもしれないが、私はなぜか「女芸人」という言葉を使うこと、使われることに小さな抵抗があった。きっとそれは、私自身も学生時代にお笑いをやっていたこともあるのだろう。

大学生のころ、アマチュアお笑いをしていた私は、同じようにアマチュアお笑いをしていた女の子とよくこんな話をしていた。

「女芸人のネタって聞くと、なんかつまらないって思わない?」

「うん、もちろん一概には言えないし、偏見みたいですっごい嫌なんだけど、心のどこかでそう思ってしまっている自分がいるよね。すごく嫌なんだけどね。きっと出てきた時点で、『“女”って感じのネタをするんだろうな』っていう偏見があるからじゃないかな? なんだろう、女あるあるとか、独身女性のモテないエピソードとか、そういうネタに嫌気が差してるからか、女コンビってだけでなんかそういうものを想像しちゃうからじゃない?」

「でもさ、おもしろいネタやりたいよね。」

「どうしたら、賞レースで勝てるかな……」

どうしたら「おもしろいね」と言われるのか、もしかしたら自分たちが一番お笑いにおいて男尊女卑的な偏見を持っていたのかもしれない。しかし、そもそもなぜ、女芸人のネタというだけで「おもしろくない」というイメージが浮かんでしまうのか。思いたくないのにそう思ってしまう自分が嫌で、ずっと考えていた。

そして、いろいろ考えた結果の私なりの結論が、テレビが「女っぽい」ネタを消費し過ぎたからなのではないかと思った。

私たち世代が子供のときによく観ていたネタ番組といえば、『エンタの神様』(日本テレビ)と『爆笑レッドカーペット』(フジテレビ)。そこで披露されていた女芸人のネタは、女性の嫌なところをついたようなものやモテないエピソードを売りにしたコントなど、その多くが一般女性の抱える悩みや思いをすくい取ってネタにしたものだった。「その人」というより「女っぽい」ことが重要視されているような感じ。

今のテレビ番組では、女芸人が1番組に複数組出ることも普通だが、私が小学生だった2000年代は、1番組に1組、多くてもコンビとピンの2組だった。当時のライブシーンに女芸人がどれくらいの人数いたかはわからないが、今よりは確実に少なかったと思う。芸人総数の中では明らかに少数であり、少数であるということは特徴、つまり、テレビでいうところの「キャラ」として立つ。だったら、テレビはその特徴を活かしたネタを放送したいはずだ。

当時ヒットしていた女芸人のネタは、女でなければできなかった。たとえば、いとうあさこの浅倉南ネタだったり、にしおかすみこの女王様ネタだったり。もし、にしおかすみこが普通に正統派の漫才をしていたら、当時のようにヒットしていなかったかもしれない(漫才で売れていた可能性を否定することはしたくないし、漫才がめちゃくちゃおもしろかったかもしれないけれど……)。ただ、こういった「女」を活かすネタは男性にはできないし、印象に残りやすいと思う。

一方、インパクトが大きい分、そういったネタだけが求められたり、ネタ以外の部分に注目されたりすることがあると思う。男芸人のように、王道のしゃべくり漫才や、世界観のあるコントがしたくても、そういったネタは求められてこなかったのではないだろうか。「そういう漫才なら、男芸人でもっとおもしろい組いるから」のような感じで。となると、「女性というキャラを利用したネタ」が求められたり、「彼氏はいたりするの?」といったネタ以外の部分で興味を持たれたりしてきたのではないか。

一発屋やキャラ芸人のように、女芸人もまた「女性っぽいネタ」が社会から求められ、消費されてきた。そして、そんなネタを小学生の頃見過ぎたため、「女がするネタ」というイメージが刷り込まれてしまったのではないかと、女子学生芸人だった私はぼんやりと考えていた。

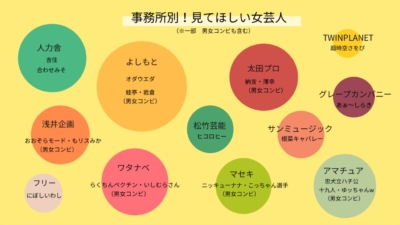

しかし、今はそうではない。たとえばAマッソやラランド・サーヤ、3時のヒロイン、はなしょーのネタは、「女っぽい」ネタという感じがなく、ネタ自体が、その発想自体が、純粋に生み出すボケの一つひとつがおもしろい。というか、大好き。女というキャラを活かさずとも引き込まれる魅力がある。 では、そこに至るまで女芸人はテレビにおいてどのような立ち位置を辿ってきたのだろうか。たまたま時間があったので、少し考えてみることにした。