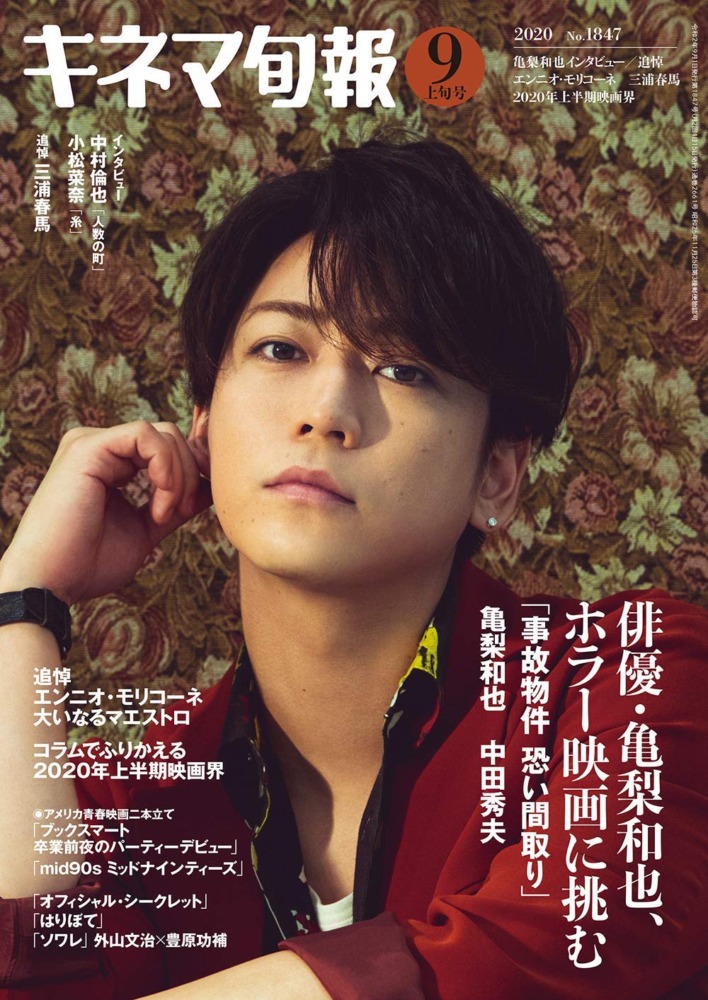

ライターの相田冬二は、三浦春馬の“俳優”としての素質を次のように評した。

「三浦春馬の非凡のひとつは、この『幻視を幻視させる』という思考の万華鏡を作り出してしまうことだ」

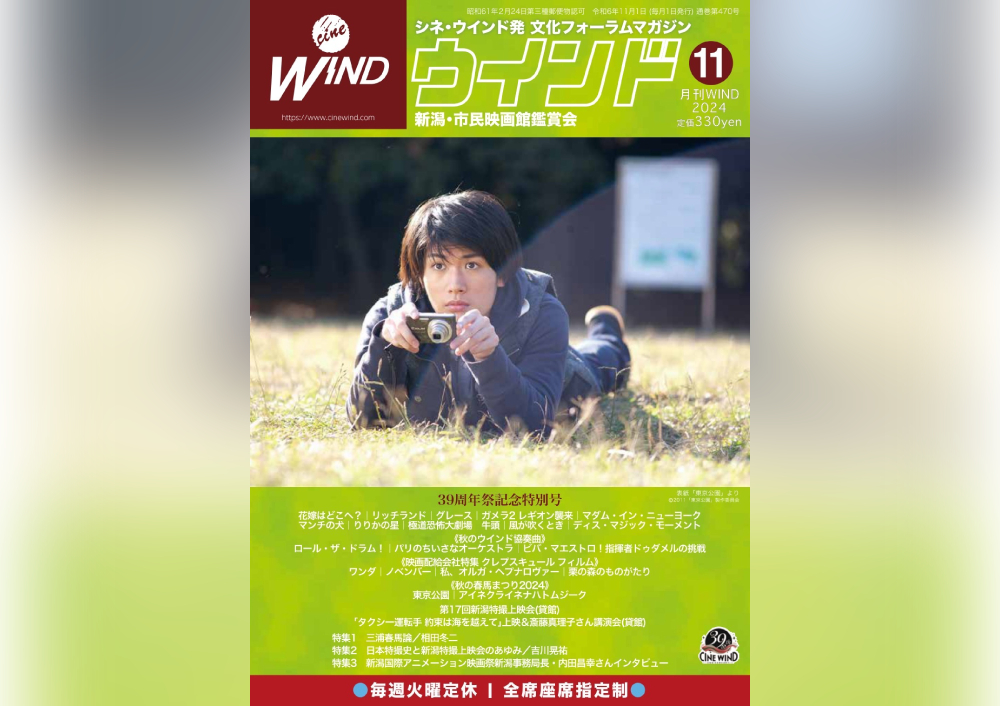

この文章は、新潟・市民映画館シネ・ウインドが毎月発行している『月刊ウインド』2024年11月号に掲載された「三浦春馬論」からの抜粋である。

ここでは9000字超えの相田冬二「三浦春馬論」の前半部に、書き下ろしの「序文」を追加してお届けする。

0:序文

「笑ってよ 君のために

笑ってよ 僕のために」

三浦春馬が映像に残した笑顔に接するたび、あるシンガーソングライターが歌うサビのフレーズがよみがえる。

彼の軌跡をたどればたどるほど、彼が「現代のピエロ」であろうとしていたことが伝ってくる。しかし、その表現はあまりに高度ゆえ、未だ十全に認知されているとは言い難い。

書く仕事はモルモットだと、私は考えている。だが、三浦春馬の表現を見つめるたび、ピエロであるべきなのではないかと考えさせられる。

これから綴られていくのは、あくまでもひとつの試論=私論にすぎない。けれども、こう思う。

あなたに笑ってほしい。

春馬に笑ってほしい。

序文にかえて。

相田冬二

1:推測を寄せつけない演じ手

あれから4年以上の月日が流れた。

彼が現実の歩みを止めてから、そのキャリアに興味を抱いた人も少なくない。なぜなら彼は、彼のファンを自認する人以外にとっても、気になる存在であり続けていたからである。あの日の衝撃から追随が始まったのではなく、衝撃によって深層に潜んでいたその存在が顕在化した。そもそも彼は、無意識に触れてくる俳優であり、その感触が沈澱・堆積していく性質の演じ手である。

かくいう私も、彼に4度インタビューし、その出演作をいくつか観ていたとはいえ、彼がどのような俳優なのか意識したことがなかったし、また理解しようとしたこともなかった。

逆にいえば、ほとんどの俳優は数作その芝居に接すれば、あるいは本人から話を聴けば、どのような演技者なのかは、ある程度わかる。たとえそれが大ざっぱなカテゴライズにすぎないとしても、そこを足がかりにして思考を推し進めていける。そうなれば、さらなる鑑賞や取材は必要なくなる。

だが彼は、そのような表現者ではなかった。

わからない。わからないから、そのままにしていた。そのままにしておくしか術がなかった。興味がなかったわけではない。演じ手として、こちらの推測をどこか寄せつけないようなところがあり、安易なカテゴライズを拒んでもいた。歯が立たない。無意識のままあきらめていたのかもしれない。

突然の出来事のあと、旧知の編集者から連絡があった。映画俳優としての三浦春馬について書いてほしい。

特定の誰かのキャリアを総括するのは苦手だ。そのような記事はできるだけ書きたくない。その人の人生のある一部分を要約することに抵抗がある。これまでそのような執筆の機会が何回かあったが、脱稿してから後悔することも多かった。そもそも、私は適任ではない。三浦春馬について書き下ろすべき人はほかにいるのではないか。

依頼はメールだったが、彼女はすぐに電話をくれて、わりと長い時間話し込んだ。彼女とは『東京公園』(2011年)公開時、三浦春馬と青山真治監督にインタビューしていた。そのときの様子が印象的だったという。もちろん、私の中にも春馬の言葉が深く刻まれていた。

彼女は、ごく身近な人がこの出来事で動揺していると話してくれた。そのことを知ったとき、気持ちがもう引き受けていた。自分なりに書いてみよう。

全体像を把握するのは無理だ。だが、ある断面、ある局面を記すことはできるのではないか。自然体で個人的な雑感を綴った。主に、女優、そして女性に対する彼の距離感についての文章になった。それがあの時点での精いっぱいだった。

ありがたいことにその記事を受け止めてくださる方が何人もいた。それをきっかけに、私は三浦春馬について考え始めた。今は彼のことを強く意識しているし、理解しようと努めている。

2:三浦春馬と役は「乖離」しない

俳優には大きく分けて、ふたつのタイプがある。ひとつは(あまり好きな呼び方ではないが)「憑依」型といわれるタイプ。役に没頭し、役に成りきり、自己を消滅させ、その都度、佇まいや輪郭、生命のエナジーなどを刷新していく。もうひとつは、役を自己に引きつけるタイプだ。

三浦春馬は、そのいずれでもない。

作品ごとに別人に変貌する。厳密にはそのような演じ手は皆無だが、髪型を変えるのと同じくらいの感覚で、体重を増減し、体型そのものを変化させ、面変わりし、印象を一変させることが常態化し、パブリックイメージとなっている者はいる。結局のところ、そうしたアプローチは方言や英語をマスターしたり、吃音や車椅子生活になじむこと(もちろん簡単なことではない)と大差はない。これはあくまでも表側の「デザイン」にすぎない。

ただ、演じる当人にとってこの「デザイン」は、役に没入するための重要な小道具であり、ビジュアル的には武器にもなる。一石二鳥で、なにより表現として効率がいい。おそらくデジタルな感覚の演技者は、そのように割り切るだろう。

三浦春馬はこれをやらない。年齢や役によって多少の変化はある。ミュージカルでは女装も見せた。だが、おそらく一度たりとも「別人になる」ベクトルは選択していないと思われる。彼にとって役を演じるのは、そのようなことではなかった。「デザイン」のチェンジなしに、つまりはノーガードで、没入する。

「デザイン」の助けを借りずに、また「デザイン」で観る者を威嚇することはせずに、ただ没入する。これが子役時代から一貫していた。美貌の持ち主ゆえ、商業的な要請によって「モデルチェンジ」が難しかった可能性はある。だが、たとえ、だとしても、いや、だからこそ、彼の没入のあり方は稀有だった。

まずは「デザイン」を前提とした没入を「客観的没入」(あるいは「威嚇型没入」)としてみよう。その一方には「主観的没入」(あるいは「乖離型没入」)が存在する。

これはスタアに見られる傾向であり、エルヴィス・プレスリーから木村拓哉(いずれも素晴らしい映画俳優である)に至るまで、当人の意向とは別に、「役を自分に引きつける」ありようこそが、観客にとって演技を見つめることになる状態を指す。

スタアがたとえ「デザイン」を変えたとしても、観客が見つめるのはスタアでしかない。木村拓哉が海外の映画でイエス・キリストを思わせる人物を演じ、文字どおり別人の佇まいを体現した事実を、多くの観客は黙殺している。

多くの観客にとって認識しやすいのは、たとえば『HERO』シリーズ(フジテレビ)の主人公を、あたかも「自分に引きつけて演じている」ように映る木村拓哉の姿だ(これは「演技の演技」と呼び得る領域であり、観客の思い込みによる虚像にすぎない)。

つまり、演者の個性と役の個性を有機的に遭遇させる「主観」を見つめる観客の眼差しは、スタアのインプレッションゆえに、演技と役とを「乖離」させてしまう。すなわち、木村拓哉が久利生公平を演じている状態こそが「観る」醍醐味になっている。

三浦春馬も一種のスタアだが、彼が誰かを演じている、と感じることが、私たちにはほとんどなかったのではないだろうか。

当然、三浦春馬も、役に自分を引きつけている。だが、そのことが「主観」としては露呈しないし、そのような視点で私たちも「観る」ことがない。結果、三浦春馬と役は「乖離」しない。しかも「デザイン」の同一性に頼ることなく、観客を没入させている。

言ってみれば彼は「ないないづくし」なのだ。

成りきるわけでもなく、演じる自分を見せるわけでもない。すなわち、自分を役に接近させるわけでも、役を自分に近づけるわけでもない。そうした「引力」的な関係を役と結んでいない。

だから、「威嚇」の圧も、「引きつける」圧も、生じない。演者と役との間で、摩擦が起きていない。どこか、役も演者もリラックスしている。

では彼はいったい、何と接続しているのか。

3:関係性とは別次元で、演技を生成=実践

最初の主演作『森の学校』(2002年)と最新の出演作『太陽の子』(2021年)を見比べてみると、俳優としての変貌=進化と、佇まいの不変=普遍が同時に存在していることに驚かされる。

年齢、あるいはキャリアの経験値による変化は(特に子役出身の場合は)珍しいことではない。しかし、『森の学校』と『太陽の子』の差異・落差は、改めて認識しておく必要がある。

非凡な少年であり普通の少年でもあった(そのこと自体驚くべきことだが)『森の学校』の時点では、作品の中心に鎮座し、物語内における仲間の少年たちを、そして時には家族をも牽引するありようから、コンダクター(指揮者)型の演じ手になるだろうと予感させもした三浦春馬。

束の間の帰還兵を体現した『太陽の子』では、その映画内における滞在時間の短さと、私たちの深層心理に徴(しるし)を残す存在感との反作用ぶりから、独創的な独奏者(ソリスト)の印象が際立っている。あの時点の彼にはプレイヤー(演奏者)の側面もあるが、もはや作曲家の趣さえあった。

もちろん、作品性や役どころの違いは大きい。だが、三浦春馬という俳優はおそらく、指揮者の道を歩まず、一演奏者の方向を選び取ったのだろう。作品を調整するのではなく、ひとつのパーツとして調和に加わるというベクトルだ。

調整ではなく、調和。単一的なチューニングではなく、全体的なチューニングに身を呈する。これが、三浦春馬の演技の基本と考えられる。

しかし、重要なのは、「変わった」点ではなく、「変わらなかった」点である。

『森の学校』にしても、『太陽の子』にしても、私たちの眼差しが惹きつけられるのは、彼が演じる人物が「ひとりきり」でいる場面だ。

前者においてはかなりわかりやすく、メインビジュアルのひとつにも選ばれている場面。病弱だがワンパクという特別なマリアージュを生きる少年が、夕暮れ時、ひとり佇み、人生の、いや、宇宙の真理を発見する。動物好きの彼は自身の身体のこともあり、もともと生命の限界には興味を抱いていたが、陽が沈み、一日が終わろうとするとき、不意に事故のように、気づいてしまうのだ。すべては終わり、また循環するのだということに。深遠でスピリチュアルな表情を浮かべる(撮影時)11歳の少年の表情が、この俳優の特別さを物語っている。

後者においてはいくつもあるのだが、重要なのは、完全に「ひとりきり」なのは、初登場時、彼方から陽炎のように現れる遠景(当然、表情は見えない)と、画面からの退場時、母、兄、幼なじみに別れを告げたあと、遠ざかっていくうしろ姿(無論、顔は見えない)だけだということ。それ以外は、回想場面も含め、常に誰かと一緒にいる。誰かと一緒にいるにもかかわらず、「ひとりきり」で存在している。孤立した魂のありように、観る者の琴線は震えるしかない。その静謐な波動から、私たちは『森の学校』の少年が20年近くの歳月を経てついに到達した地平を幻視することになる。

空襲警報が鳴る。人々とともに防空壕に逃げ込んだ『太陽の子』の次男は、地下から上空の様子をうかがう。現役の兵士としての反射神経、心身ともに傷ついた一個人としての畏れ、大切な人たちを護りたいという保護本能、それらがない交ぜになった言語化不能な相貌を三浦春馬は浮かべている。その尋常ならざる顔つきを、有村架純扮する幼なじみが心配そうに見つめている。だが、全神経を見えない上空に集中させている彼は、その眼差しに気づかない。

人が見えないものを見ている様を目撃したとき、私たちは神聖な気持ち、あるいは敬虔な状態を迎えるが、三浦春馬の非凡のひとつは、この「幻視を幻視させる」という思考の万華鏡を作り出してしまうことだ。

それは、彼が、役に接近したり、役を自分に引きつけたり、といった関係性とは別次元で、演技を生成=実践していたからにほかならない。

書き下ろしエピローグを追加した「三浦春馬論:後編」は、4月5日夕方に公開を予定しています。