グザヴィエ・ドランの集大成!パーソナルなモチーフだからこそ胸打つ切実な物語

19歳のときに監督のほか主演・製作・脚本を務めた『マイ・マザー』で世界中の映画ファンから注目を集め、『Mommy/マミー』『たかが世界の終わり』でカンヌ国際映画祭の主要な賞をかっさらい、弱冠30歳にして“新鋭”という言葉が似合わない風格を湛えつつあるグザヴィエ・ドラン。

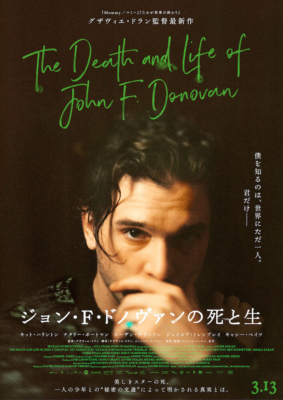

彼の監督作『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』が本日、2020年3月13日に公開された。「8歳のころ、幼かった僕は『タイタニック』に出ているレオナルド・ディカプリオに夢中でした」というドランの、実体験を基にしたという本作。

ライター・木津毅はこれをドラン映画の集大成としながら、世界にとって“取るに足らないもの”だと評する。その理由とは――。

グザヴィエ・ドランの集大成に見る、過去との決別とその清々しさ

ドラン映画は、どこか幼く、感傷的で、世界にとって重要でない……?

母と息子の緊張に満ちた関係性を、グザヴィエ・ドランはそのフィルモグラフィでしばしば描いてきた。監督デビュー作『マイ・マザー』(2009年)や『Mommy/マミー』(2014年)のように「母」が主題となったもの以外の作品においても、そうしたモチーフは常にドランの強い関心であったはずだ……いや、関心と言うより、それは彼にとって逃れられない呪いのようなものだったのかもしれない。ドランにとって初の英語作品と銘打たれている『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』だが、本作は「初めて」のことよりもむしろ、これまでの作品のモチーフを包括するようなところがある。

(c)2018 THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD.

若くして死んだTVスター、ジョン・F・ドノヴァン(キット・ハリントン)。彼と秘密の文通をつづけていた11歳の少年ルパートが成長し、その体験を通してスターの半生を回顧するという形を取ったストーリーだ。興味深いのは、新進の俳優となったルパートが回顧録を出版し、その取材をジャーナリストから受けているという体であることだ。しかも、このジャーナリストは国際的な社会問題を主に取り扱っており、スターのゴシップには関心がなく、彼の話を取るに足らないものだとはじめは感じている。一方のルパートもまた、かつてのTVスターが人知れず抱えていた悩みや、それと共鳴していた自分の内面など、現在の世界にとって“取るに足らないもの”だとわかっている。

これはそのまま、ドランの映画作家としての実感と重なるものだろう。なるほど世界は多くの深刻な問題を抱えていて、ドランがたびたび出品しているカンヌ国際映画祭においても、近年は特に社会問題を色濃く反映した作品が高く評価される傾向にある。一方で常に個人的なモチーフにこだわりつづけてきたドランの映画は、どこか幼く、感傷的で、世界にとって重要でないのかもしれないと、作家本人が自覚的にならざるをえないのだろう。

“取るに足らない”けど、観る者一人ひとりの心をダイレクトに打つ