「社会」を描かないものとして長らく揶揄の対象となってきた〈セカイ系〉。しかし、その誕生が2000年代初頭であったことを思い返すと、インターネットの普及によって「世界」の意味するところにドラスティックな変化が起きたことを鋭敏に捉えた想像力でもあったのではないか。

〈セカイ系〉をキーワードにアニメ・音楽・アート・哲学などを横断して論じる評論アンソロジー『ferne』が話題を呼んだ文筆家・北出栞の初著作刊行を記念し、冒頭から第一章までを無料公開。

「エーテル」の中の歌姫

デジタルテクノロジーを介した二者関係の媒介。この点に目を向けると、〈セカイ系〉と言って通常挙げられることのない固有名詞が重要なものとしていくつも浮上してくる。

たとえば、岩井俊二が監督した実写映画『リリイ・シュシュのすべて』(2001)がそうだ。本作は地方都市に暮らす少年少女を主人公に、リリイ・シュシュという架空の歌姫をめぐる匿名掲示板(BBS)での交流と、その存在に救いを求める少年少女の群像劇を同時並行的に描いていく*8。作中では陰湿ないじめのシーンも描かれ、観客の胸をえぐるのだが、だからこそ主人公が救いを求めるリリイの歌声は、画面越しに登場人物らを眺めるしかない観客にも救いのように響く。田園風景に佇み、CDウォークマンにつないだイヤホンから流れるリリイの音に身を浸す主人公の姿は、カセットテーププレイヤー・「S‐DAT」を外界の刺激をシャットダウンするお守りのように持ち歩く、『エヴァ』の碇シンジの姿にも通ずるものを感じさせる。

音楽は空気を媒介にして個人の情緒に訴えかけるものだが、ポータブルオーディオの発明以降、内面に閉じつつも、まるで「世界」とつながったような感覚を味わえるようになった。イヤホン/ヘッドホンの発明以降、音楽は「私」と「世界」を直結させる〈セカイ系〉的なメディアとなったのだ。

そしてリリイのファンは彼女の音楽の魅力について、「エーテルが感じられる」という風に表現する。これはアルファベットで書けばEtherとなる、かつて光を伝導する物質として空気中に満ちていると信じられていたものの名前だ。有線LANの一般的な技術規格である「イーサネット(Ethernet)」の語源ともなっており、2000年代初頭のインターネットが神秘的でエアリーな、「どこか、遠く」へとつながる夢想を呼び起こす、純粋な遠隔通信のメディアとしてイメージされていたことと重ね合わされている。

現在、音楽を聴くのには定額課金制のストリーミングサービスが主流で、ユーザー情報をもとにアルゴリズムがはじき出した「おすすめ」が常に目に入ってきてしまう。特定のアカウントからソーシャルメディアに感想を投稿することへのインセンティブは、こうした仕様とセットになっていると言えるだろう。一方『リリイ・シュシュのすべて』が公開された当時、音楽を外出先で聴くには、インターネットに接続していないスタンドアローンな機器を用いるしかなかった。またインターネット自体もBBSが象徴するように、匿名を基本とする空間だった。

音楽をシェアする喜びはもちろん否定されるべきではないが、それ一辺倒では掬い切れない感情の機微があるだろう。孤独に音楽を聴く経験と、その歌姫への信仰を匿名で書き込む経験がイコールで結ばれていた時代の作品を観ることで、アカウントに紐づけられない、「誰でもない」ことの安らぎに思いを馳せることができるはずだ。

もうひとつ、この流れで名前を挙げたいのが浜崎あゆみだ。1998年にデビューした彼女は、ソーシャルメディア以前のインターネットに特有の孤独感を体現する詩人である。その詩情は、「実話をもとにしたフィクション」(美嘉『恋空』)としてガラケーが作中で重要な役割を果たし、「魔法のiらんど」「エブリスタ」といった投稿サイトを介してやはりガラケーで読まれる、いわゆるケータイ小説にも影響を与えた。ライターの速水健朗は両者の間に見られる共通点として、以下の三点を挙げている。*9

1.回想的モノローグ

2.固有名詞の欠如

3.情景描写の欠如

浜崎あゆみは基本的にすべての楽曲の歌詞を自ら手がける。その多くの通奏低音をなすのは、果てのない荒野をひとり彷徨い歩き続けているような、そんな「孤独」の情景である。現在では独りきりになった主人公が、かつてあった幸せな日々を思い返す……つまり「回想的モノローグ」だ。

今日がとても楽しいと

明日もきっと楽しくて

そんな日々が続いてく

そう思っていたあの頃

──「SEASONS」(2000)

「君」という二人称が使われていたとしても、語り手との関係は長くは続かず、その先に必ず終わりがあることが示唆される。関係性の先にある破綻は、「(果てなく広すぎた)空」(「Fly high」)、「地球(ホシ)」(「evolution」)、「どこにもない場所」(「SURREAL」)のような、抽象的で茫漠としたイメージに落とし込まれる。

どこにもない場所で

私は私のままで立ってるよ

ねえ君は君のままでいてね

いつまでも君でいて欲しい

──「SURREAL」(2000)

新海誠『君の名は。』(2016)の冒頭シーンで描写された、「目が覚めると、なぜか泣いている」──何を失ったのかは覚えていないが、「何かを失った」という実感だけはある──という感覚を呼び起こす表現が、浜崎あゆみの歌詞にも見られる。「君と僕」の関係は破綻し、「世界の終わり」が訪れたとしても、それでも生きていく。「どこにもない場所」にたどり着き、人は根本的に孤独であると知りながらも、またそこから歩き始める。「現実の恋愛を壮大な言葉で飾り立てた」などと片づけるには強固すぎる一貫性を持つ、ある種の世界観を感じさせるものだ。

そして忘れてはならない点として、浜崎あゆみの歌詞には「僕」という一人称が多く見られる。とはいえ「私」も同程度に用いられており、「僕達」という複数形の人称も多い。浜崎あゆみの人称表現は単数形と複数形の間を行き来し、そのジェンダーも不定なのだ。

僕達はこの長い旅路の

果てに何を想う

誰も皆愛求め彷徨う

旅人なんだろう

共に行こう飽きる程に

──「Voyage」(2002)

歌詞全体を貫く「固有名詞の欠如」「情景描写の欠如」という特徴とも相まって、特定の主人公の視点に固定されない=万人の感情の「器」となることを可能にする。こうした読解が可能なことは、単に浜崎あゆみが「女性アーティスト」として多くの人に認知されているということを超えて、〈セカイ系〉が男性中心主義的である、という通説を見直すことにつながるだろう。

「恋愛」の脱構築

〈セカイ系〉を「当時のデジタルテクノロジーに媒介された二者関係を描いた作品」として解釈するとき、それを現代のデジタルテクノロジーを介して鑑賞する、受け手の立ち位置が必然的に問題となる。

こうした「二者関係(=恋愛)の外側に立つ受け手(=プレイヤー)」の立ち位置を戦略的に織り込んだストーリーテリングに豊富な蓄積があるのが、PCの普及を背景に、やはり2000年代の前半に隆盛を極めたノベルゲームというメディアである。*10PCのモニタに表示されるその画面は、テキストボックス、立ち絵と呼ばれるキャラクターの図像、背景グラフィックの三層で基本的には構成されている。中でも恋愛アドベンチャーというジャンルは、プレイヤー=主人公の一人称視点(主人公の姿は基本的に画面には映らない)で物語が進行していき、会話中に示される選択肢を選んで特定のキャラクターと親密になることがゲームプレイの目的となる。きわめて簡素な構造しか持たない「ゲーム」だが、それゆえに当時のPCのスペックでも動かしやすい利点があった。

恋愛アドベンチャーをシナリオの水準のみで分析しようと思ったら当然、キャラクターとの「恋愛」を目的とするゲームであるがゆえに、「君=ヒロイン」と「僕=主人公」の話ということになる(男女が逆の場合もあるが、便宜的にこのように整理する)。プレイヤーは基本的に主人公の視点に同化して目の前のヒロインと擬似恋愛を楽しむことを推奨されており、プレイヤー=僕の選択がヒロインや世界の命運を左右する。「もう二度と晴れなくたっていい!青空よりも、俺は陽菜がいい!」という主人公の台詞がクライマックスに置かれる新海誠『天気の子』(2019)が〈セカイ系〉≒ノベルゲーム的だと公開当時言われた*11のは、このような文脈からだった。

そんな恋愛アドベンチャーだが、四六時中恋愛対象とのコミュニケーションが続くわけではなく、小説における地の文にあたる主人公のモノローグが続くパートもある。そのとき、恋愛の相手となるキャラクターの姿は表示されなくなり、がらんどうの街や教室の風景が前面に出てくることになる。さながら人類が絶滅した、「世界の終わり」の光景のようだ。もちろん、本当に人類が絶滅しているわけではない。実際には作中世界には人がいるにもかかわらず、作画コストの関係からモブキャラクターが描かれていないだけだ。

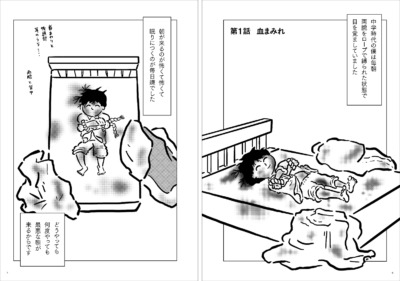

シナリオライター・田中ロミオが手がけた『CROSS†CHANNEL』(2003)の物語は、こうした恋愛アドベンチャーの「お約束」を逆手にとって、「主要キャラクター以外は、実際に消え失せた世界」を舞台とする。少年時代の殺人のトラウマ──被害者としても、加害者としても──を抱え、自らを指して「人間モドキ」とうそぶく本作の主人公は、集団の中で他者との距離感をうまく測ることができない。親密になるほど他者を傷つけてしまい、その性質は彼の所属する、精神疾患を抱えた少年少女が集う学校においては最悪の連鎖反応を生んで、最終的に主人公は自身の所属する放送部のメンバー全員を殺害するに至ってしまうのだ。

主人公を含む放送部のメンバーは、合宿の帰り道で人類滅亡後の世界に迷い込んでしまう。そこは現実の世界とは似て非なる世界であり、しかも同じ時間をループしているということに、何度目かのループで主人公は気づく。そこで主人公は一回のループにつきひとりのメンバーとだけ親密になるという縛りを設けて、順番に元いた世界に、自身の瞳に宿った能力を用いて「送還」することを試みるのだ。主人公は「みんな」と仲良くしたかったのだが、それはできないから、二者関係──その対象には同性の友人も含まれる──を複数回繰り返すことによって、ひとりひとりの思い出の中に残ろうとする。本作のループ設定と、主人公のそこからの脱出不可能性という図式は、すべてのヒロインのシナリオを読もうとすれば周回=浮気が前提となってしまう恋愛アドベンチャーというジャンルへの批判=批評にもなっている。

最終的に誰もいない世界に取り残された主人公は、青空に向けてラジオの電波を発信する。その声は元の世界に戻った部活メンバーそれぞれのもとに届く。どこか憑き物が落ちたような表情を浮かべて寝転ぶ主人公の姿が三人称視点で描写されて──つまり、プレイヤーが主人公から完全に分離し、「世界の終わり」に浮遊する幽霊のような視点となって──物語は終わる。

Official髭男dismのラブソング「Pretender」(2019)で用いられて以降、一気に人口に膾炙した印象のある「世界線」という言い回しは、ソングライターの藤原聡が自ら語る通り、ノベルゲーム『STEINS;GATE』(2009、アニメ版2011)を由来とするものだ。*12未来は主体的な行動によって分岐させることができる、というこの言葉に込められた価値観は、ガラケーから過去の自分にメールを送ることで「世界線の移動」が起きる「フォーントリガー」というシステムとして実装されていた。おそらくは開発時期の関係で、2010年を舞台とする同ゲームの前面にスマートフォンやソーシャルメディアは出てこないものの、「個人の投稿が大局を動かす」という点には、ソーシャルメディアの原理念的なものに対する素朴な信頼が刻まれているように思える。同じく「ループもの」である『CROSS†CHANNEL』の、ラジオという一方向的にメッセージを送ることしかできないメディアを中心に据えていた感性との間には、時代の変わり目が刻まれているように思えてならない。

そして、「世界を変える」どころか、社会の分断を加速させたと振り返られるソーシャルメディアの限界が浮き彫りになった現在では、「結局、世界は変えられないから、せめて、大切な人たちが幸せであるように祈ろう」という後者の感覚のほうが、より切実に響くように思われるのだ。

「半透明」な領域の捕捉

ノベルゲームのプレイ体験における、「プレイヤー」と「主人公」が重なった──「コンピュータを介して物語の世界に没入する自分」と「コンピュータを操作している自分」が二重になった──感覚は、デジタルテクノロジーとともに暮らす私たちの根底をなすものである。その感覚に批評家・哲学者の東浩紀が与えた名前が「ゲーム的リアリズム」だった。

東は〈セカイ系〉作品についても、「ゲーム的リアリズム」と同じ構図の中で受容されるものだと分析している。*13東が注目するのは、それ自体はデジタルテクノロジーと関わりの薄い小説(ライトノベル)だ。「同級生が宇宙人であったり」「学園生活そのものが仮想世界であったり」といったある種でたらめな設定が多く見られる〈セカイ系〉の小説は、それまでの小説にはなかった、「半透明」とでも表現すべき文体を持つという。具体的には、伝統的なSFと〈セカイ系〉の差異を考えてみるとイメージしやすい。もちろん前者にもでたらめな設定は多く見られるが、基本的には精緻な科学考証を踏まえていることがジャンルの暗黙の了解となっており、難解な単語が出てくる頻度も高い。一方、アニメや漫画でよく見る類型的な展開や筆致で物語が進むのであれば、最初から「ああ、これはアニメや漫画みたいなものなのね」と、多少設定面の記述の解像度が粗くても──つまり「半透明」なフィルターがかかった状態でも──受け入れられる。コンピュータとインターネットの普及がメディア横断的な作品受容の幅を広げ、実際に記述されていない部分に関しての「脳内補完」がしやすくなったのである。

東は別のところで、現代人は世界観設定だけでなくキャラクターに対しても、背後に透ける無数の「データベース」──アニメや漫画における、こういう目の描き方ならこういう性格だよね、といった「お約束」の集合──を無意識に参照することでリアルな感情移入を見せるとし、その性質を、コンピュータへの命令を視覚的に行えるようにするGUI(Graphical User Interface)とその背後にあるソースコードとの関係に類比させつつ「過視的(過剰に可視的の意)」と表現していた*14。こうしたGUIとソースコードの関係については海外でも、ジェイ・デイヴィッド・ボルターとダイアン・グロマラの共著『メディアは透明になるべきか(原題:Windows and Mirrors)』の中で「あらゆるデジタル作品は透明性と反映性の間で揺れている」と表現されている。*15

以上の議論を踏まえた上で、〈セカイ系〉を代表するとされる三作品……『イリヤの空、UFOの夏』、『最終兵器彼女』、『ほしのこえ』を見てみると、いずれも受け手を「半透明」な立ち位置へと誘導する構造を備えていることに気づく。現実を映し出すメディアとしての作品に与えられる「透明/反映」という二項対立の評価軸の外側にある、第三項としての「半透明」な立ち位置に。

そもそも「セカイ」というカタカナの表記自体が、「世界」という日常的に使われる言葉にフィルターをかけて異化するものだ。〈セカイ系〉は「半透明」な、曖昧な領域を肯定する思想なのである。

まず小説作品である『イリヤの空、UFOの夏』だが、デジタルテクノロジー、とりわけオーディオ/ビジュアルの要素に注目する本書における重要度は低い。ただライトノベル=キャラクター小説として、東の言う「半透明の文体」で書かれていることに加え、三人称で書かれている作品であることには言及しておきたい。主人公とヒロインだけでなく、二人を取り巻く人物──二人を監視する大人、第二のヒロイン、主人公の妹など──の視点も描かれているのだ。そして重要な局面においては地の文から主語を消去することによって、読者の心情を一人称視点にシームレスに同化させる*16。小説というメディアならではの技巧を用いて、きわめてスマートに読者を「半透明」な立ち位置に誘導する作品だと言える。

『最終兵器彼女』における「半透明」性は、繊細さと暴力性のあわいを表現する絵筆のタッチによるところが何より大きい。ヒロイン・ちせの抱える、人間としての自我が機械としての自我に侵され、その境界線が曖昧になっていく感覚は、彼女の設定だけでなく、漫画表現として作品全体に充溢しているのだ。また作者である高橋しんは、1967年生まれという世代ながら、デジタル制作環境を1990年代前半というきわめて早い段階で導入した人物でもある*17。その「中学生の頃から独学でプログラミングをしていた」「アシスタント経験がないことによる技術不足を補うためPCを使い始めた」といった旨の発言を加味すると、連載二作目にして「機械との境目がなくなっていく」という主題が選択されたこと自体に、デジタル制作環境が広く普及するに従って自身の培ってきたスキルが解体・再編されていくことへの、期待と不安がないまぜになった感覚が反映されていると捉えることもできるだろう。

そしてアニメである『ほしのこえ』は『最終兵器彼女』と同じく、画面から新海誠という作者の手仕事の痕跡を視覚的に感じとることができる。ただ、紙とペンという原始的な道具も併用される『最終兵器彼女』と比べ、実写作品ではないにもかかわらずシミュレーションとして画面に合成されたレンズフレア(日光など、強い光源にレンズを向けたときに光のノイズが生じる現象)など、ソフトウェアを用いて作られていることがより前面に出ている。実際、「個人でアニメを作った」新海誠の特異性については、制作に用いられたAdobe製のソフトウェアやApple製のPC(Mac)などとセットで語られることが多い。「こういう機材を使って、こういう技術的な可能性と制約の中で作ったのだろう」というテクノロジーの言葉に還元しやすいこと。作家ではなく、ある意味ではテクノロジーの側が主体となって作品が生み出されたような語りができること自体が、物語の中心となる男女/作り手である新海と受け手である私たちという二者関係をそれぞれ媒介する、第三項としてのデジタルテクノロジーの存在を浮かび上がらせている。

「切なさ」を具現化するために

デジタルテクノロジーが本来的に備えていたはずの、「距離が近く」なるほど「世界が遠く」感じられるという逆接。それは作品というひとつの「世界」を作る立場にとっても、2000年代初頭までは温存されていたものだった。1980年代半ばからいち早く作業環境にコンピュータを導入したデザイナーの戸田ツトムは、初めてコンピュータに触れた際の感覚を以下のように表現している。

はじめてのコンピュータ体験、512Kというマシン、9インチ1ビットのモニタへの感激は、ガラスの向こうにあるディスプレイという映像世界ではなく、そこに紙が張り付けられているかのような、いままで体験したことのない現実感と質感をともなっていた。まったく新しいリアリティ…その存在感は、紙の中でもやや和紙のような質感に連動し、肌理の表層がヒトの細胞の一つずつに対応しているかのような漣感。中間の濃度がない白黒の2色だけで表現される図像は、無論、印刷物やテレビに較べるまでもない粗雑な砂絵のようなもので、図像表現はユーザーの想像力による補完を待ち、ユーザー自身の感覚の側で完成しなくてはならなかった。*18

このような体験を、戸田もやはり「半透明(の全体)」と表現する。コンピュータに触れた際、扱う側には「皮膚に何がしかの緊張と細胞的な記憶」が呼び起こされるのだとも。

初期のGUIは、PC本体のグラフィック能力の低さからひどくカクついたもので、ユーザーが「遠く」にある完成形のイメージを「近く」に手繰り寄せようとするたびに、何か誤作動が起きているのではないか、という緊張感を走らせるものだった。実行したい操作があっても、それを実現するための複雑なプログラムを動かすスペックがPCの側になかったのだ。身体とプログラムの間にある「ままならなさ」に苛立たないために、扱う側が意識的に「半透明」な感覚の中にとどまることが必要とされたのである。

2000年代に入って以降、水滴のシズル感があしらわれたAppleの「Aqua」(2000)や、曇りガラスのようにウィンドウの向こう側が透けるMicrosoftの「Aero」(2006)が登場し*19、タッチパネル・インターフェースを備えたスマートフォンやタブレットが普及した2010年代以降は、オブジェクトの「動き」のデザインに注力するGoogleの「Material Design」(2014)が主流になるといった形で、GUIのトレンドは移り変わってきた。*20こうして名前を並べてみるとわかる通り、かつては人間の側が感覚を研ぎ澄ますことで立ち現れていた「半透明」な感覚は、テクノロジーの進展に従い、まずGUI表面の意匠(Aqua=水/Aero=空気)へと移動し、情報に「触れて」操作することができるようになってからは、不透明な物質(Material)の挙動を再現する方向へと進んでいる。

工学研究者の渡邊恵太は、スマートフォン以降のデジタル・インターフェース設計のキーワードとして「自己帰属感」という概念を提示している。*21「一時保存」のボタンが未だにフロッピーディスクの形を模しているように、かつては記号と機能を視覚的に対応させるようなものが目立っていた。しかしタッチパネルが全盛の時代においては、「触る」「フリックする」といった身体を用いたジェスチャーの結果を、タイムラグなく画面上に反映できることが第一の目標となる。背後で動いている仕組みのことはよくわからないけれど、とりあえず自分のジェスチャーがこの結果を実現したんだ、とユーザーに思わせられることが重要なのだと。渡邊のスタンスはあくまで価値中立的なものだが、こうしたインターフェースの設計思想が、アカウントという単位を基本としたソーシャルメディアと結びつくことで、「私=アカウント」という意識をいたずらに増幅させているのではないか。「(情報に)触れる」と「(ネットワークに)つながる」がひとつの行為になることで、常に「(私の)身体」と「(私の)名前」が対応づけられる現実空間と同様に、情報空間においても「何者か」でなければならない、という強迫観念が高まってしまうように思われるのだ。

この意味でも、かつてのコンピュータ体験が備えていた「半透明」な感覚は取り戻すべきものだ。テクノロジーの発展は一方向的で後戻りはできないが、同じ感覚は〈セカイ系〉作品の中に内在していて、それを鑑賞することで再起動させることができる。失われると知っていながら、それを押し止めることはできず、悲しみに暮れながらも、何とかしてつなぎ留めようとする。機械としての自我に侵されながらも、人間でありたいと願い、その境界にとどまろうとする。無力感とわずかな希望の間で揺れる、両義性の感覚… …それをより平たい言葉で、「切なさ」と呼んでもいいだろう。

これが、本書がデジタルテクノロジーとともに「(作品を)作る」プロセスに目を向ける理由である。先述のようにGUIのトレンドも移り変わっているとはいえ、「作る」ことにおいては未だにPCにインストールした、ネットワークから自立して動くソフトウェアを使うことが主流である。かつてのコンピュータとの関係の中にあった緊張感を、私たちは「作る」ことを通じてなら取り戻すことができるのではないか。

〈セカイ系〉は、コンピュータと向き合う「半透明」な感覚の中から、その同義語でもある「切なさ」を作品という形に具現化してきた。ソーシャルメディアに拡散する前の自己にとどまり、孤独な時空間の中で「世界の終わり」を待ち構えること。自ら「世界線」を移動することなどできない無力感の中で、「切なさ」を嚙み締めること。こうしたイメージの輪郭を、〈セカイ系〉作品の制作プロセスを解体することで摑むことができるはずだ。

以上を踏まえて次章からは、そんな〈セカイ系〉の系譜に位置づけられる作家たちが、2020年代の現在、実際にどのように作品を生み出しているのか見ていくことにしよう。

無料公開おわり

*8 原作小説は専用サイトに設置されたBBSで連載され、同BBSは2024年現在も稼働している。http://www.lily-chou-chou.jp/holic/bbs/(最終閲覧:2024年3月12日)

*9 速水健朗『ケータイ小説的。──“再ヤンキー化”時代の少女たち』(原書房、2008年)

*10 ムーブメントを担ったその大部分は性的あるいは暴力的な描写を含む、18歳未満購入禁止のレーティングが設けられたものだった。日本映画史における「日活ロマンポルノ」の存在と同じく、ある種のオルタナティブな才能が世に出る場として機能していた側面もあり、本書で名前を挙げる麻枝准、田中ロミオ、奈須きのこ玄をはじめ、後年オーバーグラウンドの文芸・アニメ・ゲームの世界に活躍の場を移していった出身者も多い。ちなみに、新海誠も過去minoriというブランドの作品のオープニングムービーを手がけていた。

*11 代表的な言説が以下。「PS2版天気の子を俺たちは遊んだことが有る気がしてならないんだ。」セラミックロケッツ!https://cr.hatenablog.com/entry/2019/07/23/000034(最終閲覧:2024年3月12日)。なお「PS2版」とは、恋愛アドベンチャーの最盛期には年齢制限ありのゲームとして発売されたタイトルから当該シーンを差し替えないし削除したバージョンが、当時の人気ハードだったプレイステーション2用向けに再発売されるという事態が多くあったことを示している。

*12 「Official髭男dism もう僕にとってaikoさんはずっと“星”ですね。」歌詞検索サービス 歌ネットhttps://www.uta-net.com/user/writer/todaysong.html?id=9646(最終閲覧:2024年3月12日)

*13 東浩紀『ゲーム的リアリズムの誕生──動物化するポストモダン2』(講談社現代新書、2007年)。正確には、批評家の柄谷行人による近代文学の「自然主義的リアリズム」(科学的根拠をもとに「ありのままの現実」を描き出すという理念)をベースに評論家・漫画原作者の大塚英志による「まんが・アニメ的リアリズム」というキャラクター表現に関する理念が織り込まれたものとしてライトノベルの文体を分析し(「半透明」は柄谷が近代文学の文体を「透明」と言ったことに由来している)、それと同時代的な表現として「ゲーム的リアリズム」が並行的に見出される、という理路をたどっている。

*14 東浩紀『動物化するポストモダン──オタクから見た日本社会』(講談社現代新書、2001年)

*15 ジェイ・デイヴィッド・ボルター/ダイアン・グロマラ著、田畑暁生訳『メディアは透明になるべきか』(NTT出版、2007年)

*16 たとえば物語のクライマックス、主人公の浅羽直之がヒロインの伊里野加奈のもとに駆けつけるシーン。「浅羽は、通路の行く先に向き直る。/この先に、伊里野がいるのだ。」(第4巻、p.287)そこから二人は再会し、三人称視点で感情の応酬が描かれるのだが、いつの間にか地の文の主語が消去され、浅羽の一人称視点での記述になっている。そして記されるのが浅羽視点での決意「覚悟を、決めた。/世界を滅ぼそう。」(同、p.296)だ。約10ページをかけて、なめらかに読者の視点と主人公の視点を同化させていくのである。

*17 「Drawing With Wacom/高橋しん」ワコムタブレットサイトhttps://tablet.wacom.co.jp/article/drawing-with-wacom97(最終閲覧:2024年3月12日)

*18 戸田ツトム『電子思考へ… ──デジタルデザイン、迷想の机上』(日本経済新聞社、2001年)、p.8

*19 以下の記事を参照。土屋泰洋「UIと音をめぐる機能と官能」ÉKRITS

https://ekrits.jp/2022/08/7313/(最終閲覧:2024年3月12日)

*20 以下の記事を参照。水野勝仁「連載・サーフェイスから透かし見る 第7回 「モノ」らしさを持つデータとサーフェイスを包含して剥き出しになったバルク」MASSAGE MAGAZINE https://themassage.jp/archives/9863(最終閲覧:2024年3月12日)

*21 渡邊恵太『融けるデザイン──ハード×ソフト×ネット時代の新たな設計論』(ビー・エヌ・エヌ、2015年)