大ヒット公開中の『ONE PIECE FILM RED』など近年の「劇場アニメのメガヒット」現象の背景を藤津亮太が考える。それぞれの映画が観客が望む“何か”に応えているからこそ、このヒットが実現しているはずだ。それは何なのか。

メガヒットの背景には何があるのか

観客は今、アニメ映画に何を求めているのか。『ONE PIECE FILM RED』の興行収入100億円突破のニュースを見て、そんなことをいろいろ考えた。

『ONE PIECE FILM RED』が興収100億円を超えたのは8月25日。公開20日での100億円突破は、2022年公開作品では最速記録だという。これまで興行収入100億円を超えた劇場アニメは10作品。その半分は、ここ数年内に公開された作品である。また100億には達していないが、映画『名探偵コナン』シリーズも安定して高い興行収入を挙げていることも踏まえると、「劇場アニメのメガヒット時代の到来を感じさせる」(『アニメーションビジネス・ジャーナル』8月16日「シリーズ興行記録更新、「ONE PIECE FILM RED」 10日間で70億円突破」)という言葉はまさにそのとおりだといえる。

このメガヒット背景の背景には何があるのか。それぞれの映画が観客が望む“何か”に応えているからこそ、このヒットが実現しているはずだ。それは何なのか。

日本のアニメの興行を考えるときに、いつも思い出し(そしていつも引用する)文章がある。これは映画監督・黒沢清が書いたもので、「人間なんかこわくない」(青土社『映画はおそろしい』所収)の一節だ。ここで黒沢は、世間が何を「映画」と呼んでいるかについて考えている。

多分ジョン・フォードだ。彼自身がたくらんだと言うより、彼の評価のされかたあたりからぐーんと映画は人間ドラマに接近した。が、それでもフォードの映画にはスペクタクルの要素や派手なアクションがあり、何かそういう「見せる」娯楽性と人間の深みとが一体になった理想的形態としての道を映画は歩むのか、と当時は見えたのかもしれない。その後歴史的にはまあいろいろあったわけだが、「見せる」スペクタクルと「感銘させる」人間ドラマとはつかず離れず今日までたどり着いて、いったいそのフォード的理想像はどう変質していったのかが、多分問題なのである。

『映画はおそろしい 新装版』黒沢清/青土社

黒沢自身はこのフォード的理想像から距離を取りたい旨も記しているが、いずれにせよ観客の多くは「見せるスペクタクル」と「感銘を与えるドラマ」がうまくミックスされた「フォード的理想像」の末裔をこそ「よい映画である」と判断するのだ。そして、メガヒットしたアニメ映画は、このふたつをうまく押さえている。ある意味、この“保守的”な映画観への徹底こそが、メガヒットを支えているのだ。これは「テレビシリーズ・原作を前提にした映画」であっても、「監督を“作家”として押し出す作品」であっても、根本は変わらない。

「見せるスペクタクル」としてのアニメ

まず「見せるスペクタクル」の側面だが、そもそも邦画の実写作品に「見せるスペクタクル」を柱にした作品が少ない。だから必然的に、日本語で「見せるスペクタクル」を楽しもうとするとアニメが選択肢に加わるようになる。

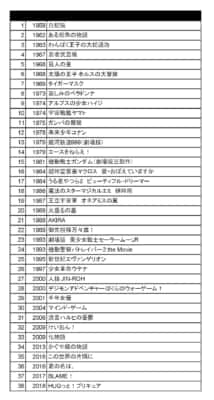

振り返れば、邦画実写よりもアニメのほうが「見せるスペクタクル」に強いという傾向は、1970年代後半の「ビジュアルSFブーム」のときからそうだった。『スター・ウォーズ』『未知との遭遇』の大ヒットが起爆剤となったこの世界的ビジュアルSFブームは、日本国内では奇しくもアニメブームと重なり合って進行した。邦画実写が、限られた予算の中で特撮を駆使して作り出したSFビジュアルに対し、同様に限られた予算でも、絵であることを生かし、かつSFに関心のあるスタッフが(邦画よりは)多かったアニメのほうが「ビジュアルSF」として個性的なものが多かったのだ。劇場版『宇宙戦艦ヤマト』、『銀河鉄道999』、『機動戦士ガンダム』といった作品が、世に出たのがこの時期である。

この、「見せるスペクタクル」を制作するコストパフォーマンスのよさに加え、3DCG等の導入も含めた表現力の進化、アニメに抵抗感を持つ人の減少といった社会の変化などが重なることによって、21世紀に入ってメガヒットの下地が整えられたと考えられる。

そこにここ数年の間に「映画」のライブ化が加わった。音楽ビジネスが、パッケージソフトの販売からライブ中心に動いたように、映像ビジネスもそうした変化が起きるだろう、という観測はあった。問題は、映像ビジネスにおいて「ライブ」に相当するものは何なのか。少なくともアニメの場合、それは「大音量上映」に代表される音にこだわった上映や、応援上映などの参加型の上映などであり、これらは「見せるスペクタクル」ととても相性がよかった。アニメ映画を見ることの「体験」という側面が強調され、「見せるスペクタクル」への徹底があと押しされているというのが現在の状況だ。

『ONE PIECE FILM RED』の谷口悟朗監督は、インタビュー(『Cinemarche』掲載「映画『ONE PIECE FILM RED』原作ファンに“ドラマの補正”を託した理由と“アトラクション”を作る者の課題」)で、この映画における「体験」の側面の重要性を次のように語っている。

映画の目的の一つには、映像や音のアトラクションを介してお客さんに「旅」をしてもらうというものがあります。映画でしか体験できない、あるいは映画でしか楽しめない風景や音によって、作り手はお客さんに忘れられない旅を体験してもらわなきゃいけない。それを特に大事にしようと思ったわけです。

『Cinemarche』【谷口悟朗監督インタビュー】

確かに『ONE PIECE FILM RED』は、ゲストキャラクター・ウタのライブシーンが大きく扱われ、「体験=アトラクション」の側面を抜かりなく作り上げており、観客にとって大きな満足ポイントになっている。

ではもうひとつのポイント「感銘を与えるドラマ」はどうなのか。「見せるスペクタクル」が映画の入口なら、「感銘を与えるドラマ」は映画の出口である。この出口が弱いと、「入口は立派だったのに……」という不満につながりやすい。「感銘」まで大げさにいわなくても、「物語の展開がスッキリ腑に落ちた感じ」「登場人物たちと観客が同じ時間を過ごしたことによるある種の感慨」あたりまで持ち込む必要がある。

こちらを徹底する場合、「監督名で宣伝される作品」と「テレビシリーズ・原作を前提にした映画」ではアプローチが変わってくる。もちろんこのふたつは明確に区別できるわけではなく、その間に無限のグラデーションがあり、「感銘を与えるドラマ」のアプローチも無限のバリエーションがあり得る。

「水の入った瓶」の例え

先日、書評家の豊崎由美さんと対談をしたとき(イベント『いま、レビューにできること』記事下関連リンクに動画視聴の案内)、ある方が作品を「水の入った瓶」に例えたというエピソードを豊崎さんが紹介してくれた。

それによると、瓶の中に入っている水は「作中に明確に書かれていること」であり、水面から上の何も入っていない空間は「読解によって埋められる部分」である、と。そして水とその空間を含んだ全体が「瓶」=「作品」なのである。エンタテインメント作品は、水の量が多く上部の空間は少なくなる。逆に純文学であれば、水の量は少なくなり、空間は大きくなる。

この例え話を使うと「監督名で宣伝される作品」は、いかに読解欲を刺激し、観客が瓶の空間を埋めたくなるか、が求められている。観客はその読解の過程を経由することで「感銘を与えるドラマ」を発見していく。この読解の過程で、重要な補助線となるのが(制作者の代表としての)監督の名前ということになる。

ここで「感銘を与えるドラマ」を徹底しようとする場合は、作り手が作り手なりの読解で瓶内の空間をまずある程度埋めておく必要がある。これを「テーマ」といっても「思想」といってもいいだろう。これは作品における「正解」ではない。しかし作り手がある程度そのような用意をしないと、作中の描写・表現から観客を読解へと導くことは難しい。

いかに端的にゲストを描いて見せるか

一方、「テレビシリーズ・原作を前提にした映画」の場合、水面の上に空いた空間はけっして大きくはない。こちらの「感銘を与えるドラマ」は、作中で描かれたエピソードの内容と、その語られ方によって喚起されるものだ。なぜかというと、こうした映画は、それが“最終エピソード”でない限り、シリーズ全体を牽引する主人公の物語や作品世界そのものを主題にすることは少なく、ゲストキャラクターにドラマの軸が委ねられているからだ。だからゲストキャラクターがどのように具体的に描かれたかが大きな意味を持つ。そして、このときに補助線になるのは、制作者の代表としての監督の名前ではなく、テレビシリーズ・原作で描かれていた「作品世界/キャラクターのあり方」になってくる。

こちらの場合、「感銘を与えるドラマ」を徹底するには、ゲストキャラクターの人生を観客に突きつけるぐらいのことが必要になるが、それを愚直にやるとテンポが悪くなる。そこで「見せるスペクタクル」の中でいかに端的にゲストを描いて見せるか、が大きな勝負のポイントになる。

もちろんこれは極端な二分法だ。実際の「感銘」は、このふたつが適度に入り混じった過程を経て、観客の心の中に形作られることになる。いずれにせよ観客の求めている「ジョン・フォード的理想」のあり方は、昔から変わってはいない。ただ、現代のアニメ映画は、それをどこまでどう徹底するかが、興行の行き先を占う上で非常に重要な時代になっているのだ。「ド真ん中に剛速球を投げろ」。「メガヒットアニメの時代は来る」とはそういう意味合いの時代が既に到来しているということだ。

そして自分のような職業をしている人間は、そうした状況の中で、「ジョン・フォード的理想」を目指していないアニメ映画を前にしたとき、いかにそれを理解し、文脈化し、場合によっては擁護するのか、ということが問われているように思う。