政治家ではなく、小説家としての石原慎太郎を評価する。石原慎太郎の代表作をほぼ全部読んで、栗原裕一郎との共著『石原慎太郎を読んでみた』を上梓した豊崎由美が、膨大な作品群からベスト3作品を『待ち伏せ』『嫌悪の狙撃者』『院内』として紹介し、その功績を検証します。

いくつもの傑作に出会うことができた

2022年2月1日、石原慎太郎が亡くなりました。享年89歳。

メディアでは追悼の意味が強いからか、慎太郎がなした功罪の「功」を中心にした報道ばかりが目につきますが、SNSではかなり事情を異にしていました。もともと毀誉褒貶はなはだしい人物ではあったのですが、ツイッターにおけるわたしのタイムライン上には容赦ないまでに「毀」と「貶」が並んでいたんです。

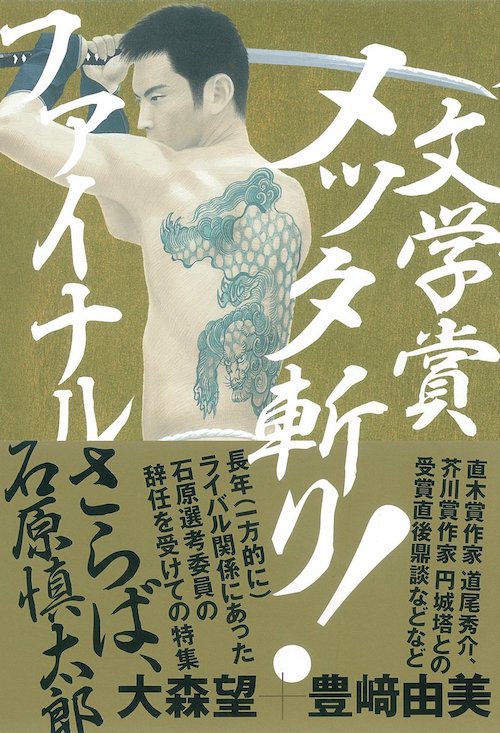

わたし自身、大森望さんと続けてきた『文学賞メッタ斬り!』シリーズでは、長らく選考委員を務めた氏の選評での悪文を「てにをはヌーヴォーロマン」と揶揄し、その狭量な小説観をバカにし、東京都知事時代には傍若無人な差別発言や社会的弱者に寄り添わない政治家としての姿勢を激しく糾弾してきたものです。が、しかし、石原慎太郎は小説家でもあったんです。

2013年9月、栗原裕一郎さんとの共著『石原慎太郎を読んでみた』を原書房から刊行しました(現在は入門篇が中公文庫で、完全収録版がKindleで読むことができます)。これは、2012年までに刊行された慎太郎の代表作をほぼ全部読んで、いいものはいい、ダメなものはダメと、忖度なく2人で評価していった対談集です。栗原さんからこの企画を持ちかけられた時、正直、とてもイヤでした。石原慎太郎を蛇蝎のごとく嫌っていたわたしは、氏の小説を全部読んだりしたら脳みそが腐ると思ったからです。ところが──。栗原さんの熱意に押されて読み始めたところ、いくつもの傑作に出会うことができたんです。

この対談本の刊行後、「トヨザキさんの本だから応援したいけど、石原慎太郎関連の本が家の中にあるのがどうしてもイヤだから買いません、読みません」という声を多々いただきました。気持ちはわかります。慎太郎作品をたくさん読む前のわたしも同じことを思ったでしょう。でもね、いいものはいいんです。その人物がいかに気に食わなくても、作品の評価は別。「いいもの」には「いい!」と声をあげるのが、書評家の仕事なのです。

というわけで、政治家・石原慎太郎の生前の功罪については政治評論家や週刊誌が今後もいやってほど振り返るんでしょうから、わたしは小説家・石原慎太郎の個人的ベスト3作品を紹介しようと思います。で、興味を持ってくださった方がいらしたら、是非、巻末に氏を招いての鼎談も収録されている『石原慎太郎を読んでみた』(原書房版には鼎談は収録されていません)をご一読ください。そこには「ダメなものはダメ!」作品への厳しい批評もちゃんと入っていますので。

1.初期短篇から『待ち伏せ』

慎太郎は1966年の11月から『週刊読売』の取材でベトナム戦争に従軍したんですが、『待ち伏せ』はその時の体験をもとに書かれた作品です。(『季刊藝術』1967年4月号初出)

“待ち伏せ”をしてベトコンを討伐するというアメリカ軍の作戦に従軍記者として加わった主人公が、掘った穴の中でカメラマンと2人息を殺して敵が現れるのを待つ。夕暮れから夜明けまで一晩中、ただただじっとうつ伏せになっていなければならないという状況を描いています。

〈空に星はなかった。仰いだ頭上も、胸元も、脇も、眼の前、鼻の先も、闇だった〉という真闇の中、たまらず自分の横にいるカメラマンに手を伸ばす。ようやく指先が相手に触れると、カメラマンのほうも不安だったのかその指をぎゅっと握り返してくるんです。

〈彼の手が俺の手を捉え直す。それをどう握っていいのかわからぬように、二人の手は互いに躊躇しながらさぐり合い、相手を握りしめる。〉

「BLかよっ!」とツッコミたくなる描写はまだ続きます。手を離した後、今度は互いの背中に指で文字を書きあって、「コワイ」とか「ナガイヨル」とか会話をする場面もいとかわゆしなのです。

でも、それだけの小説じゃありません。漆黒の闇の中、いつ敵が現れるかわからない恐怖に怯え、カメラマンと触れ合うこの行為を〈俺がやってきた別の世界は、ようやく少しゆるんで大きくなった〉と記す文章表現力が見事。その何も起こらないことで生じる持続的な緊張感が、ようやく現れたベトコンをアメリカ兵が撃ちまくるシーンではじけ、身体感覚に直接訴えかけてくる動的な描写に一転する場面はヘミングウェイばりです。

〈次の瞬間、フィルムのコマが飛んだように、老人の姿は突然視界から跳ね飛んで消えた。

なぜかその時、俺は何かを叫びながら、声を立てて笑っていた。笑いながら、俺は胸もとの土をすくって前に向って投げつけた。

応えるように誰かが笑い出すのを俺は聞いた。隣りの黒人のウィンストンだった。軽機関銃の引き金を引きつづけながら、地鳴りして響く銃声の中で、彼も何か叫びながら大声で笑っていた。〉

誰がなんと言おうが、この一篇が書けた35歳の石原慎太郎を、わたしは好ましい小説家と思う次第です。

2.もっとも人気と評価が高い『嫌悪の狙撃者』

1965年7月に起きた「少年ライフル魔事件」をベースにした作品。当時18歳だった少年が、ライフルで警官を撃ち殺して拳銃と制服を奪い、警察官を装って民間人に運転させて逃走、さらに3台の車を乗り継いで逃亡を続け、最終的に渋谷の銃砲店に立てこもり警官や野次馬に乱射したという事件です。それをトルーマン・カポーティが1966年に刊行した『冷血』のようなノンフィクション・ノベルとして描いたのがこの『嫌悪の狙撃者』。

ストーリーは時系列に沿って進んでいくわけではなく、ある時間帯の出来事を抽出して描き、それらを各章にばらして配置するというこみ入った構成になっています。大きくみると、事件当日の経緯をリアルタイムの視点で描写している章、事件の背景となる犯人の生い立ちを語る章、精神鑑定書などの裁判資料や証言を引いて事件を客観的に見せる章、慎太郎自身が事件について語る章に分かれています。

犯人が野次馬に発砲したシーンを〈私〉はこんな風に述懐しています。

〈射たれて運ばれていった男は、全く愚かで滑稽で、醜かった。周りの誰も、男の連れさえも、男を射った犯人を咎めてはいなかった。私たちがその時憎んでいたのは、むしろ、犯人に射たれたあの酔っぱらいだった。酔った男は、尻を射ぬかれ路上に這いつくばるにふさわしく、おぞましくうとましいものでしかなかった。そして犯人は、遠くからそれを見事に射ち倒した。

私は一瞬、犯人に重なった自分を感じていた。いやそうではない。私の内に在る犯人を、というべきだったかも知れない。

あの小さな店の中にたてこもった犯人が、今、銃弾を託してぶちまけ、溢れさせている彼の憎しみなり嫌悪に、もの蔭に立ちすくみながら私はいわれもなく共鳴し共感していた。醜悪な犠牲者を銃弾で屠るという彼の行為を、私は私自身の内に感じることが出来た。

それは今眼にしている出来事への興奮、というより一種生理的な共感だった。この異常な天候の下で(トヨザキ註・ものすごく暑い日だったようです)、私はようやくそれにふさわしい人間の行為を、啓示のように教えられた気分だった。〉

このライフル少年に覚える深遠な共感を、社会的弱者にも覚えることができていたならこの人は……と思わずにはいられない名文ですが、『嫌悪の狙撃者』はミステリーやサスペンス、ノンフィクション、純文学の妙味を備えている石原慎太郎の代表作中の代表作。自信を持っておすすめできる逸品です。

3.ロブ=グリエばりの謎小説『院内』

慎太郎の分身とおぼしき国会議員の〈私〉が、議場の扉を開けて入ってきたメッセンジャーガールに強烈な印象を抱いて妄想に駆られ、その少女の後を追い国会議事堂の中をさまようという、シュルレアリスティックでもありヌーヴォーロマン的でもある短篇小説になっています。

議場で問題になっているのは公害問題。そのことで小説世界には終末感がただよい、実際〈私〉が世界の終焉を夢想する場面が挿入されたりもしています。

〈しかし外界では金属の切片が降っている。透明な雪のように超微塵な金属の粉が降りしきっている。一瞬一瞬超微塵にしかし確かな堆積で、ささくれ爛れ変質していく数億枚の粘膜、数兆億の細胞、ひずみ押しやられ変質していく人間たちの行為と思考。世界はその正常さそのものを変貌させようとしている。〉

その終末のイメージは〈私たちが今まで閉じこもっていたこのカプセルもまた消滅し、私たちはこの宇宙のどこかに在るという星の墓場に吸い込まれ損なった存在として、非存在に存在するのではないか。一足ちがいで、終局にすら居合わすことができずに〉という諦念に結びついていくのです。

そんな夢想に耽り、議員らの机上の空論のやりとりに飽いていた〈私〉が、突然現れたメッセンジャーの少女に誘われるように議場を後にして以降、国会議事堂のホールの様子や装飾、階段や廊下など、建物内部の詳細な描写と、それによって喚起されるイメージが延々と描かれていくことになります。

〈人気のない回廊の手すりに沿って、メビウスの輪をたどるようにどれほど歩いたことだろう。巡る度、陥没の中の陥没、隔絶の中の更に隔絶だけが深まっていった。私は最早、どこに向かっても近づいていず、ただ何ものからも遠ざかりつつあった。〉

このあたりはロブ=グリエ脚本のアラン・レネ監督作品『去年マリエンバードで』を彷彿する、と言ったら褒めすぎになるでしょうか。

石原慎太郎作品には、身体感覚をもとにしたシンプルな短文の叩き込みからなる文章表現には見るべきものがあっても、比喩や修飾や象徴を多用すると陳腐に陥りがちという傾向があると思うのですが、ことこの作品に関してはその例にあらず。『太陽の季節』くらいしか知らない人は「石原慎太郎ってこんな小説も書けるんだ」と感嘆まちがいなしの傑作なのです。

が、残念というか不愉快な点もあります。氏の社会的弱者に共感を寄せられない冷酷な面を露わにしてしまっているのが、〈私〉が出演したテレビ番組で〈昨今さまざまな情報媒体で膾炙した水俣病の胎生児〉が、手押車に乗せられて登場したことを想起した場面です。

〈ある人は、神の微笑と呼んだこの有名な奇形児の歪んだ笑いを、入れ違いに私は間近で覗いて見た。だがそれを笑顔と呼ぶには、彼女の眼には視線が全くありはしなかった。

あのキャンペインは正しかろう。狂って歪んだ人間を乗せ、猫を乗せ、この街中に手押車が氾濫し、さらに、押し手の無い車が溢れるのかもしれない〉

1974年とはいえ、小説家によるフィクションだとはいえ、政治家でもある人物のこんな文章が文芸誌に掲載されたとは……。この後、1976年に石原慎太郎は胎児性水俣病患者の方に土下座をするという事態を引き起こしますが、その伏線ともいうべき悪しき表現といえましょう。

にもかかわらず、「石原慎太郎作品の中でもっとも凄いと思う小説は何か」と問われたら、わたしは迷うことなくこの『院内』を挙げる者なのです。

「小説家だよ。小説家に決まってるだろっ」

ここ十数年に発表された作品には見るべきものはありません。むしろ、書けば書いただけ、作家としての価値を下げるようなものがほとんどです。でも、慎太郎は書き続けた。『石原慎太郎を読んでみた』の刊行後、氏に呼ばれて栗原さんと中森明夫さんと3人で出向いた先で、わたしはこんな質問を投げかけました。

「石原さんは政治家ですか? 小説家ですか?」

すると、それまでは好々爺然と機嫌良く歓談に応じていた氏が初めて、「小説家だよ。小説家に決まってるだろっ」と気色ばんだのです。

報道によると、脳卒中で利き手が動かせなくなればワープロを学び、膵臓癌で寝たきりになっても日に1、2時間はキーを叩いて執筆していたそうです。石原慎太郎は小説家・石原慎太郎として死にたかったのでしょう。

心からご冥福をお祈り申し上げます。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR