2025年7月の参議院選挙で参政党が掲げた「日本人ファースト」。さらに同党の議員・塩入清香が選挙期間中に発した「核武装が安上がり」という主張。世界に目を向けるとロシアによるウクライナ侵攻から3年以上が経ち、ガザの惨劇は止まらない。

1990年生まれの文筆家・折田侑駿による本連載では、特定の作品を通して見えてくる“社会”的な物事について見つめていく。

第3回は『令和ファシズム論』を8月に上梓した財政社会学者の井手英策への取材をもとに、底が抜けてしまった社会において私たちが認識すべき“現状”について掘り下げていく。

井手英策

(いで・えいさく)1972年生まれ。福岡県久留米市出身。慶應義塾大学経済学部教授。専門は財政社会学。著書に『ベーシックサービス──「貯蓄ゼロでも不安ゼロ」の社会』(小学館新書)、『幸福の増税論──財政はだれのために』(岩波新書)などがある

令和7年の日本社会と「割れ窓理論」

いよいよ本格的に社会の底が抜けた。このままだと本当にマズいことになる──。

こう実感するのは今に始まったことではないのだが、特に今年の7月に抱いた危機感は、日を追うごとに加速度的に強く、大きくなりつつある。そう、7月には参院選があった。それも、かなり独特な盛り上がりを見せた。前回の参院選の投票率が52.05%だったのに対し、58.51%まで上昇。政治に対する人々の無関心が憂慮される世の中において、選挙が盛り上がるというのは喜ぶべきことなのだろう。

しかしそれは、どんな盛り上がり方なのかにもよる。今回の参院選の選挙期間中は特定の政党や候補者の動きに対し、非常に狂信的な状況すら生まれた。そして、その熱狂の渦の中では、国の安全を守るためには「核武装が最も安上がり」などという驚きの発言が飛び出したりもした。太平洋戦争の終結から80年目の夏に、である。あなたはあの言葉をどのように受け止め、この現状をどう捉えているだろうか。

割れてしまった一枚の窓を放置しておくとどうなるか。その建物は人々から注意されていない存在として認識され、さらに一枚、もう一枚と、次々に割れていく可能性がある。いや、“割られていく可能性がある”というべきか。するとやがて建物そのものが、ひいては街全体が、社会全体が荒廃していくことにもつながる。

小さな問題を放置していると、それはいつか取り返しのつかない大問題へと発展しかねない。これを「割れ窓理論=Broken Windows Theory」という。アメリカの犯罪学者であるジョージ・ケリングが提唱した理論だ。

本連載のタイトル「割れた窓のむこうに」は、この「割れ窓理論」からきている。小さな問題や違和感をそのまま放置していると、秩序が乱れ、これまでギリギリ保たれていたものが崩壊してしまうかもしれない。今まさに私たちはその瀬戸際に立たされている。

だからこの連載をスタートさせた。現状を悲観的に捉えることなく、勉強不足で未熟な筆者とともに、現在と未来について考えていこうではないか──そういう想いから「割れた窓のむこうに」は始まったのだ。

目的は現状を把握し、考えること。考え続けること。だからここでは何かを敵視したり、断罪するつもりはない。まずこのことを述べておきたい。

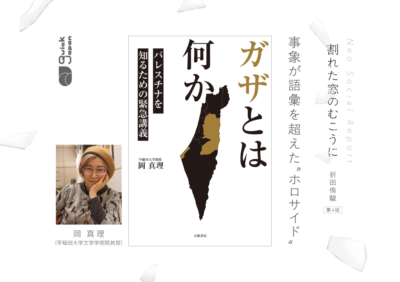

この連載第3回目の「窓」となるのは、井手英策による著書『令和ファシズム論──極端へと逃走するこの国で』だ。本書には“ファシズム”という恐ろしい言葉とともに、“財政”という個人的にあまりなじみのない言葉が頻出する。

しかしページをめくればすぐに、“ファシズム”も“財政”も非常に身近なものだと誰もが理解するに違いない。いずれも今の私たちの生活と密接な関わりを持っているのだから。

現代日本における“ファシズム”

「いったい僕らはいつまで若者たちを褒め続けなくちゃいけないんですかね?」

慶應義塾大学の三田キャンパス内の一室で私たちをにこやかに迎えた井手は、テーブルで向かい合うなりそう問いかけてきた。思いがけぬひと太刀に、うまく返せる言葉が見つからない。正直なところ、そもそも持ち合わせていなかった。そこへ井手はこう重ねる。

「要するにそういう問題なんじゃないですか、ファシズムって」

若者たちを褒め続けなければならない環境が、ファシズムにつながる……これはどういうことなのだろう。ポカンとしている私に対して、井手はさらに言葉を重ねる。

「たとえば、迷惑系YouTuberっていますよね。インモラルな存在で、やっちゃいけないことをする人たちです。でもそこに大衆の関心が向かうから、“迷惑系”は金儲けをして、ある種の名声を獲得する。これってどう考えてもおかしいじゃないですか。なのに若者たちは、フェイクニュースなども含めて、こうした情報を無邪気に消費しては拡散させていく。すると当然ながら社会的なモラルの崩壊が起こります。

僕のような上の世代の人間からこの世を去っていくことになるので、やがては無邪気な破壊者が社会の大半を占める時代がやってくる。政治はもちろんそういう状況を利用するでしょうね。いやもう現実にしているんです。もういい加減に気づけと。こちらから言わせてもらえば、泣きたいような気分です」

ほとんどひと息にそう話す井手を前に、私は二の句を継ぐことができないでいた。この話題における自分の立ち位置を、うまく見つけられない。自分自身を今の社会にうまく位置づけられないでいる。今年で35歳にもなるのに、不甲斐ない。

「勘違いしないでください。若者を全否定する気は毛頭ありません。今のこの状況を作った責任は我々にある。つまり加害者は私たちです。ただね、この“私たち”に、社会生活を営む“あなた”もいずれは仲間入りすることを感じてほしい。今度は若者、そう、“あなた”が加害者になる。僕がそうだったように。

もう一度言わせてください。責任転嫁したいんじゃない。でもね、戦前のラジオやニュースが独裁者の思想を拡散したのと、YouTubeやSNSにアップされる歪んだコンテンツをみなさんが無邪気に消費しているのとは、どこが違うのでしょう。民主主義も自由も簡単に死ぬんです。“しょうがない”で済ます自分と決別しないと。“しょうがなくない”んです。この“現状肯定”をどう突破するか。いいんだよ、いいんだよと理解を示すだけでは、若者を加害者にする手助けをしているようで、僕は怖い」

“ファシズム”という言葉の定義にはさまざまなものがある。一党独裁、市民的・政治的自由の抑圧、自民族中心主義──など、言葉の意味を考えただけで気分が沈んでくる。目の前の刺激的な情報に踊らされて個人の思考が停止し、やがて人々が対話を放棄すると、このようなものが到来しかねない。“現状肯定”は“ファシズム”につながりかねないのだ。

財政社会学の視座から見た参院選

政治は等しく誰しもに関係のあるものだが、どこにカメラを置くのか、どんなアングルに設定するのかでその見え方は変わってくる。財政社会学を専門とする井手は、2025年7月に行われた参院選をどのように見ていたのだろうか。

「なんじゃこりゃ、と思いました。消費税の減税か、現金の給付か。これが最大の争点になっていましたね。でもこれって経済学の知識がちょっとでもある人だったら、おかしなことだとわかるはずなんですよね。インフレのときに減税したらどうなるか。インフレのときにお金を配ったらどうなるか。答えは簡単です。消費が増えて、次のインフレの火種になります。

減税にしろ現金給付にしろ、結局はより多くのモノを買うわけでしょ。消費減税は便乗値上げも生むかもしれない。当然、物価は上がりますから、さらに追加の財政措置が必要になるでしょう。救済して、物価が上がって、また救済する。まともな政治家ならためらうのが自然。なのに誰も逆らわなかった。僕はこの国の人間のひとりとして恥ずかしい」

減税によって手取りが増える。現金給付によってすぐに使えるお金が入る。物価高の影響もあり、それぞれに魅力的なポイントがあるように思えるかもしれない。私はどちらがいいともいえないが、どちらが悪いともいえない。

現代人の経済状況はさまざまだ。減税は中長期的に個人の生活に影響してくるが、現金給付は一時的なものに過ぎない。私が支持したのは前者だった。しかし、井手はまっすぐにこちらを見つめ、次のように述べた。

「減税であれ現金給付であれ、こちらに入ってくるお金ってたかが知れています。低所得者層を例にすると、減税にしろ現金給付にしろ、還ってくる金額は毎月数千円。この程度のお金で若者の老後や将来の不安が消えますか?

さらにいうと、減税や現金給付のかたちで国民にお金を還すことが何を意味しているのか。それは“お金はあげるからあとは自分でなんとかしろ”っていうことですよ。金をやるから、あとは自己責任でどうにかしてくれと。どうにかなりますか?」

井手の熱のこもった言葉を受け止めているうち、少しずつ自分の抱える不安の正体が顔を出し始めた。しかしそれとは別に参院選では、強い違和感と嫌悪感を抱いたものだ。排外主義的な動きが顕著になり、個人と個人の間にある溝がより大きく深くなった。

「減税でも給付でも、劇的に社会が変わるわけじゃない。“将来不安”におびえながら、そうぼんやりと考えている人たちもいたはず。そこにヒットしたのが“日本人ファースト”です」

日本人ファースト──ここ数カ月のうちに何度も耳にし、目にし、多方面で取り沙汰されてきた言葉だ。この言葉を掲げた参政党は大躍進。一部の人々から厚い支持を受けている。

「“若者たちが右傾化している”だなんて言われていますが、その根っこにあるのは思想ではなく、むしろ”将来不安”だと思います。本気で外国人を排斥しようとしている民族主義者なんてほとんどいない。そこにあるのは在日外国人に対する“なんかあいつらズルくない?”という感覚でしょう。自分たちの税金がなんらかのかたちで使われるわけですからね。生活保護利用者に対して批判的な態度を取るのも同じ。自分たちは吸い上げられてばかりだという感覚がある。

嫉妬が原動力となって、既得権益者に対する怒りが生まれる。でも、その怒りを本当の運動に結びつけるほどのエネルギーも時間もないから、結局はSNS上での過激な言動に回収され、それを政治が悪利用する。これが現状です。将来不安から自由にならない限り、仮に外国人がいなくなったとしても、また別の敵を作り出しますよ」

シンプルで極端な主張を繰り広げては、人々を煽り立てる“身近な指導者”たち。こういった存在への懸念は『令和のファシズム論』にも綴られている。“ファシズム”に陥らないためにも、一人ひとりが他者の主張に耳を傾けつつ、自分が主張する際には慎重に考えを深めなければならない。個人の思考と他者との対話を放棄してはならない。

貯蓄ゼロでも不安ゼロの社会へ

「すみません。ずっとしゃべり続けちゃってますね」

言葉を重ねれば重ねるほど、井手の主張は熱を帯びる。彼の想いがこちらに迫ってくる。これはインタビューというよりも、今の財政について知ってほしい、税というものの見方を変えてほしいという魂の講義のようでもある。

井手の考えに触れていると、少しだけ将来に希望が持てそうな気がしてくる。とはいえ、今この瞬間を生きるのでやっとだと思っているのもまた事実。先のことなんて考えられない。目の前の現金こそが魅力的だと思う人々の気持ちを、私は否定できないでいた。

「税金というものが、すごく誤解されていると思うんですよね。(現金を)配るなら(税金を)取るなというけれど、税金は取られるものじゃない。私たちが自分たちのために“払う”ものです。

病院に行って3割の負担額で済むのは、税金があるからです。道路や水道が整備されているのは税金があるから。税金がなければ大学の授業料はもっとかかります。義務教育はタダで、教科書だってタダだったじゃないですか。“税は取られるもの”だという認識が強く染み込んでいますが、どこかの誰かに支えられている自分のことを想像してみてください」

とはいうものの、井手もまた私たちと同じように将来に対して不安を感じているのだという。そう、この社会では誰もが不安を抱いている。そんな私(たち)に対して、井手は持論によって私のよく知らなかった道を示した。

「1%ちょっと消費税を上げたとしたら、親の介護も子供の学費も心配しなくていい社会が生まれるかもしれません。みなさんは、払いっぱなし、取られっぱなしと感じるかもしれない。でも、100円のジュースが101円になったからといって、いきなり生活が苦しくなるでしょうか。代わりに子供の学費が、子供がいなくても老後の心配が消えます。

現在の僕は取られっぱなしです。でも、そのお金は子供やお年寄りの命を支えています。僕が子供のとき、そして、年を取ったとき、日本中の仲間たちが僕のために税金を払ってくれている。そんな支え合いが財政や税金の本質です。財政は暮らしと連帯の土台です。税金のない社会というのは、連帯をあきらめる、自分の力だけで生きていく社会と同じなんです」

さらに井手は続ける。

「僕は国民が生きていくために必要なサービス、医療や教育、介護などの“ベーシックサービス”の無償化を提唱しています。サービスはお金を配るよりずっと安上がりなんですよ。本当に必要とする人しか使わないから。幼稚園がタダだからってもう一度入ろうとしませんよね。病院がタダ。大学がタダ。介護がタダ。

これとは別に、失業給付も増やし、家賃補助の仕組みも作りましょう。貯蓄ゼロでも不安ゼロの社会です。消費税を5%下げるお金があればこの社会が作れる。月々数千円のお金が戻る社会。外国人を罵る社会。将来不安から自由な社会。参院選に僕の提案があったとしたら、折田さんはどれを選びましたか?」

生きていく上での不安を解消するサービスを充実させる選択肢があるのならば、私はそれを選びたい。はっきりいって今の社会のままでは、将来というものを見通すのは難しい。一度でもつまずいてしまったら、果たして再び立ち上がれるだろうか。自信がない。

けれども不安なのはみんな同じ。もし目の前で誰かがつまずいて転んでしまったら、私は迷うことなく手を差し伸べるだろう。それは相手が誰であれ関係ない。その社会的な仕組みを成立させるのが財政なのではないだろうか。シンプルで極端な主張に踊らされたりなどしたくない。人の命の重さは平等であるはずなのだから。

書籍『令和ファシズム論──極端へと逃走するこの国で』

著者:井手英策

発売日:2025年8月5日

定価:2,200円(税込)

ページ数:360ページ

判型:四六判

発行:筑摩書房

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR