昨年12月、長年にわたって文芸・エッセイなどの個人出版を支えてきた『文学フリマ東京』が東京ビッグサイトに移行。ZINEや同人誌のカルチャーはますます勢いを増す一方で、出版不況が叫ばれて久しく版元の体力や規模も年々衰退している。

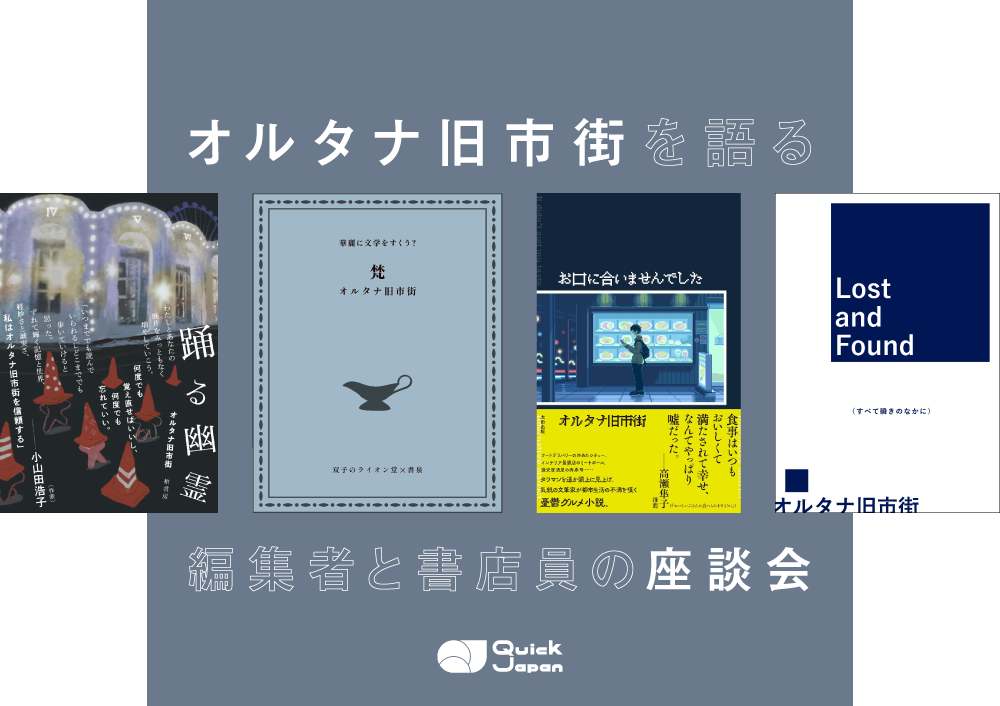

そんななか、昨年に『踊る幽霊』(柏書房)、『Lost and Found(すべて瞬きのなかに)』(本屋lighthouse)、『梵/華麗に文学をすくう? 第2弾』(双子のライオン堂、書泉)、『お口に合いませんでした』(太田出版)の4冊を刊行した匿名作家・オルタナ旧市街。個人出版と商業出版、フィクションとノンフィクションの間を歩みながら、毎回異なる魅力を持ったエッセイや小説を刊行する注目の作家だ。

今回、オルタナ旧市街が昨年刊行した4冊の本の編集を担当した編集者&書店員が一堂に会し、その不思議な魅力を語り合う座談会を開催。普段は職種も立場も異なる4人の話題は、オルタナ旧市街を起点に、出版業界全体の話に広がっていく──。

座談会参加者

天野潤平(柏書房 編集部)

柏書房所属。オルタナ旧市街『踊る幽霊』(2024年6月刊行)の編集を担当。文学フリマ関連では僕のマリの商業デビュー作『常識のない喫茶店』を担当。同じく文学フリマで出会った西本千尋の連載「まちは言葉でできている」も現在書籍化に向けて作業中

関口竜平(本屋lighthouse)

1993年2月26日生まれ。英文学修士号取得後、2019年5月に自作の小屋で本屋lighthouseを立ち上げる(現在は近隣に移転、インフラ完備のお店で運営中)。著書『ユートピアとしての本屋 暗闇のなかの確かな場所』(大月書店)など。将来の夢は首位打者(草野球)。特技は二度寝

竹田信弥(双子のライオン堂)

双子のライオン堂店主。文芸誌『しししし』発行人。単著『めんどくさい本屋』(本の種出版)、『街灯りとしての本屋』(雷鳥社)『読書会の教室』(晶文社)(ともに田中佳祐との共著)、『まだまだ知らない夢の本屋ガイド』(朝日出版社)。書泉とのコラボ企画「華麗に文学をすくう?」をプロデュース。読書会を月に10本ほど主催

山本大樹(太田出版 編集部)

1991年生まれ。フリーの編集・ライターとして活動したのち、太田出版『Quick Japan』編集部所属/副編集長。オルタナ旧市街『お口に合いませんでした』(2024年10月刊行)の編集を担当。そのほかの担当小説に波木銅『ニュー・サバービア』、佐川恭一『就活闘争20XX』、『人間的教育』など

目次

ネットプリントと文学フリマ

山本 この中では関口さんが一番古くからオルタナ旧市街と付き合いがありますよね。……あ、本人いわく「オルタナ旧市街」は著者名ではなく地名なので、さんづけはなしで呼ばせていただきます。

関口 そうですね。僕は2018年ごろから文学フリマ(以下、文フリ)に遊びに行くようになったんですけど、こだまさん(文筆家/『夫のちんぽが入らない』など)や僕のマリさん(文筆家/『常識のない喫茶店』など)を通じてオルタナ旧市街の名前を知って。そのころにやっていたネットプリントを読んでみたらすごくおもしろかったんです。それで2019年ごろから、少しずつ自分の同人誌に寄稿してもらったり原稿を頼んだり……っていう流れで、気づいたら仲よくなってました。

山本 関口さん的にはどういうところが引っかかったんですか?

関口 当時はまだ本屋lighthouseもちゃんとスタートはしてなくて、たぶん小屋を建てて準備していたころだと思うんですけど、「ネットプリント」っていう表現自体もあまり知らなかったので、そこがまずおもしろかったんですよね。で、文章を読んでみたら内容のおもしろさはもちろん、語感の心地よさやリズム感が、僕の波長とも合う感じがしたんです。

あと、ネットプリントの1枚の裏表にびっちり文字を詰め込んでぴったり収める技術もあって、文章表現の中における「空間認知能力」の高さも感じました。たぶん中高時代から学級新聞を作っていたという経験も生かされているんだろうな、と。

竹田 たしかに、オルタナ旧市街のZINEはどれもデザインのセンスがいいですよね。

天野 私自身、2022年春の文フリで、前情報なく『一般』(同年5月に個人で刊行)をジャケ買いしたんです。まず表紙のデザインが圧倒的にカッコよかった。「オルタナ旧市街」と『一般』、最初はどっちが著者名でどっちがタイトルなのかもよくわからなかったし、ジャンルもよくわからなかったんだけど、いざ読んでみると、言葉選びや文章のリズム、視点の置き方など、並々ならぬこだわりと作家性を感じました。写真の配置含め本文レイアウトもシャレていて、とにかく一冊通して体験したことのないおもしろさを感じたんです。

竹田 おふたりがおっしゃるとおり、僕も初めて読んだときに言葉の選び方の“適材適所“感はすごく印象に残りました。

山本 あと、たぶん街のことに関しても食べ物に関しても、風景の切り取り方がうまいですよね。小説でもエッセイでも、随所にオルタナ旧市街にしかない表現が出てくる。

竹田 僕も初めて『一般』を読んだときに、そのセンスをすごく感じて。これは完全に僕個人の考えですけど、今の世の中って意見や主義主張が小説に強く求められているような気がしていて。もちろんそれも大事なことなんですけど、それだけではない「文章表現のおもしろさ」そのものにフォーカスした作品があってもいいんじゃないかと思ってるんです。オルタナ旧市街は日常の見逃しちゃいけない瞬間を切り取るセンスがあるし、光の捉え方も上手でまるで写真を読んでいるみたいに文章が読める。そういうところに惹かれましたね。

天野 やはり同じ年の2022年秋に出た『往還』(11月に個人で刊行)に、「深海駐輪場」という文章が収録されているのですが、私はそれがすごく好きで。夏に地下駐輪場に下っていくときの描写があるんです。冷気をまといながらどぶんと下って入っていくと、ひんやり湿った空気が「水みたい」にまとわりついてきて気持ちがいい。入口のスロープを通過する一瞬だけは、うるさいセミの声もトラックのエンジン音も膜で覆われたようにくぐもって反響して、「おとな用プール」に連れられて行ったときみたいだ、と。こういう身体感覚って、少なくない人が味わったことがあると思うんです。そんな日常的な経験を「深海」と名づけてみる。その何気ない見立てによって、「ああ、あの感じってたしかに深海かも……」と認知が塗り替えられてしまったんですね。この文章を読む前の自分にはもう戻れないと思った。もちろんそれによって自分の人生が決定的に変わるとか、何か仕事の役に立つとか、そんなことはないんだけど(笑)、世界がちょっと愛おしくなったんです。そういう瞬間を味わえるのが、自分にとってのオルタナ旧市街の魅力だな、と感じています。

竹田 文章にあまり「私」が乗っかってないのも読んでいて心地いいですよね。だけど、読めばオルタナ旧市街の個性を感じる。特徴がないようであるというか、不思議な“私(わたくし)性”を感じる文章ですよね。

天野 これはあくまで持論であり、好みの話でもあるのですが、エッセイって“私性”をどれだけ出すかのバランスが重要だと思っています。その点「オルタナ旧市街」って、そもそも名前からして人間なのかわからない(笑)。個人なのか集団なのかもよくわからないし、匿名性も高い。まさにオルタナティブです。読み手が文章の中に自分を代入しやすい気がするし、そもそもこの「私」は誰でもあり得る気がしてくる。『往還』に収録されている巣鴨のエッセイがこれまた最高なんですが、「自分もこの光景見たことあるかも」と思わせる力があるんです。著者の記憶と自分の記憶が自然とつながる瞬間があって、そこがすごく好みでした。でもこれって、明らかに「オルタナ旧市街」にしか書けない文章でもあるから、“私性”という点でとても不思議。この人が書く街や記憶についての文章をもっと読みたいと思い、それが『踊る幽霊』(2024年、柏書房)につながっていきました。

オルタナ旧市街をめぐるキーワード「ピンク色のカレー」「クラス標語」

山本 竹田さんはどういうきっかけでオルタナ旧市街と出会ったんですか?

竹田 僕は5、6年前に宮崎智之さん(文芸評論家・エッセイスト/『平熱のまま、この世界に熱狂したい』など)に誘われた会合で出会いました。そのときはまだオルタナ旧市街のことは知らなかったんですけど、その会を主催していた方が「オルタナ旧市街はこれから絶対来ますよ」と言ってて。その後は「一般」を仕入れさせてもらって、文フリでごあいさつしたり、ネットプリントを読んだり……。うちの店で宮崎さんとわかしょ文庫さん(作家/『うろん紀行』など)とオルタナ旧市街の3人でエッセイに関するイベントをやったりしていくなかで、自分の関わる雑誌やカレー企画などの原稿を依頼するようになりました。

山本 去年、双子のライオン堂さんから出されていた『梵』(双子のライオン堂、書泉、2024年)もめっちゃおもしろかったです。

竹田 宮崎さんとわかしょ文庫さんとイベントをやったあとの飲み会で、オルタナ旧市街が「全然、商業出版の話が来ないんですよ」みたいな話をしてたんですね。天野さんもイベントに来られていたので、「たぶん天野さんが声かけてきますよ」って宮崎さんは言ったんですけど(笑)。でも「もし来なければウチでなんか出しますか」みたいな話になって、簡単な約束をしたんです。

その後もいくつか企画があったんですけど、書泉さんと『華麗に文学をすくう?』の企画が持ち上がったときに「カレーにまつわる振り切ったフィクションを書いてみましょうか」と声をかけました。文章のよさもですが、エンタメ的なアイデアも豊富な方たど思ったので、オルタナ旧市街ならひと筋縄じゃいかない作品を書いてくれそうだなと。思ったとおりカレーを作るのが難しいアイデアを考えてくれました(笑)。

天野 本に付属しているあのカレー、味も見た目もすごかったです。読んだまんまだ!と感動しました。

竹田 小説に出てくるのが「タコみたいな謎の生き物を使ったピンク色のカレー」という設定だったんですが、どうやってピンク色のカレーを作るのか、書泉の社長とカレー屋さんとオルタナ旧市街と僕とで何度も味見して頭を悩ませました。

山本 うわ、大変そう……。

竹田 6作品ある中で、一番カレー作りが大変でしたね。具体的に香辛料の名前も書いていたので、カレー屋さんがそれにも沿うかたちで再現してくれて。「これ以上ターメリック抜くとカレーにならない」「トマトを入れてもターメリックが強すぎてピンクにならない」みたいなことをやっていたら、発売時期が1カ月ずれました(笑)。

関口 ちなみに山本さんはどういうきっかけでオルタナ旧市街を知ったんですか?

山本 僕も文フリで買った『往還』がおもしろかったので、2023年の春に自分が所属している『Quick Japan』という雑誌のコラムページでエッセイをお願いしたのが最初です。そこから「次は食べ物をテーマに書きたい」とおっしゃってたので、『お口に合いませんでした』の企画につながったんですけど……。ただ最近になって、オルタナ旧市街が私の妹と中学時代のクラスメイトだったことが発覚したんです。オルタナ旧市街も「そんなことある?」って驚いてました。

竹田 かなりインパクトのあるエピソードですね。

山本 そういえば15年以上前に、「いつも変なクラス標語や学級新聞を書いている友達がいる」という話を妹から聞いたことがあったな……と思って。

関口 想像できる(笑)。やってること、あまり変わってないですね。

山本 ……そんなこともありつつ(笑)、小説のほうでは先ほどから話題に上がっているオルタナ旧市街の独自の視点や風景の切り取り方を、フィクションのほうに生かせないかと考えていて。それにピッタリだったのが「おいしくないごはん」というテーマだったんですよね。複数の登場人物の視点を入れたオムニバス形式にしたのも、オルタナ旧市街はもともとエッセイでも「自分と他者の境界は曖昧なものである」という意識で文章を書かれていたので、そういうところも生かせないかなと思っていました。それもあって、フィクションだけどノンフィクションっぽいところもあるような小説になりましたね。

フィクションとノンフィクション、流通・販売面の違い

山本 これは書店員のおふたりに聞きたいのですが、「エッセイなのか小説なのか」「フィクションなのかノンフィクションなのか」って販売面でいうとけっこう重要じゃないですか。一般書店だと、明確に小説の棚とエッセイの棚は分かれていますし。そこはオルタナ旧市街の本を世に出す際にすごく迷うところでもあったので、ぜひご意見を聞いてみたいな、と。

関口 僕は自分の書店もやっていますし、一般的な書店の「ときわ書房志津ステーションビル店」の仕事もしているので、『踊る幽霊』『お口に合いませんでした』のどちらも書店によって置かれる棚がバラバラだろうなっていうのは想像がつきますね。『掃除夫のための手引き書』(アメリカの作家、ルシア・ベルリンの小説集)が実用書コーナーに置かれてしまう問題と同じというか……。

天野 『踊る幽霊』は夏に出したばっかりに、怪談のコーナーに置かれちゃったので困りました。フィクションとノンフィクションどちらに置くか、という問題の遥か手前のところで軌道修正していた……(笑)。まあ実際は笑えない話なんだけど……。

関口 たしかに……。本屋lighthouseだと、小説なのかエッセイなのかはたぶんお客さんもあまり意識していないと思っていて。本をたくさん読む人は「フィクションだと思って買ったらノンフィクションだった」というパターンでも、その逆でも、内容がおもしろければいいと思うので。『踊る幽霊』も『お口に合いませんでした』もその力があると思いますし。だからそれでいいんじゃないかな?と本屋lighthouseの関口としては思いますけど、ときわ書房志津ステーションビル店の関口としては「どっちの棚のほうが手に取ってもらえるかな……」と楽しみつつもすごく悩む2作ですね。

竹田 僕はいち読者というか編集的な視点でいうと、オルタナ旧市街を最初に読んだころから「この人は小説が書きたいんだろうな」と感じました。エッセイとして発表した作品も、すごく小説っぽい、フィクションとノンフィクションの狭間っぽい話になっている。でもオルタナ旧市街の出自である文学フリマやネットプリントだと、創作で読者をつかむのはなかなか難しいんですよね。創作はどうしても、買い手にとっての判断材料は、内容ではなく、著者の知名度やカバーのデザイン、タイトルになってくる。実際に文フリでも、エッセイや短歌の隆盛に比べると、小説や詩ってなかなか数字が伸びにくいじゃないですか。

山本 たしかに、小説はどうしても「誰が書いた本か」が重視されてしまいますもんね。まだ無名の著者だと、「〇〇賞受賞」とか「〇〇さんが推薦」みたいな箔が大事になってくる。嫌な話ですけど……。

竹田 商業でもそうだから即売会だとなおさらでしょう。一方で、文学フリマみたいな即売会だと、書き手から直接買えるのでより「エッセイ」と言われたほうが読み手は受け入れやすい傾向がある。意識か無意識か、そういう時代だからこそ、オルタナ旧市街も「どっちも取れますよ」という建てつけにしていたんじゃないですかね。そもそも本人はあまりエッセイとか小説とかジャンルを言ってないはず。『一般』は雑文集と謳われてます。

もはや部数の違いはない、商業出版・個人出版それぞれの意義とは

山本 オルタナ旧市街に限らず、文フリの出店者数も増えてますし、オルタナさんのように文フリからいわゆる商業出版でデビューしたり、また文フリでも商業出版もどっちもやる作家さんも多いじゃないですか。そういう流れの中で、私の所属先のようなオールドタイプの版元はどうしていくべきなのか……みたいなことを考えていて。

天野 昨今の文フリには、大手版元も当たり前のように出店するようになってきていますよね。自分としては正直、冷めた気持ちで見ています。私自身は、大学時代に友人と出店したり、就職してからも同業の知人たちとブースを出したりと、出る側だった時期もありました。当時はまだ店番しながらでも、途中で近隣ブースを見て回れるほどの余裕がありました。作って売るのも楽しいんですが、ほかの誰かが好き勝手にいろんな本を──それこそこんなの誰が読むんだろうというような本を(笑)──作っているのを見るのが、自分にとっては一番刺激的でした。売れるとか売れないかとか、クオリティが高いとか低いとか、まったく関係ない感じ。今はもう出店数がとんでもないから、ほかのブースを見て回る余裕がないですよね。自分はもう、知人のブースに顔を出しに行くだけで手いっぱいです。

山本 私も学生時代から自分でもZINEを作って売っていたので、天野さんの言っているような変化はここ数年でかなり感じます。「誰が買うんだろう」みたいな、需要がなさそうだけどおもしろい同人誌も減ったような気がする。

天野 そういうものを作っている人は当たり前にいるはずなのですが、やっぱりお互いに余裕がないと出会いづらいところはありますよね……。今はSNSで事前に目立たないとそもそも見つかりづらかったりするし、そもそも本人に見つかる気がないっていうパターンもあるのかも。いずれにせよ、作って売るだけじゃなくて、出店者同士がお互いの本を読んで、あるいは読まなくても目には入れて、相互に刺激を受ける場としての文フリって、大事だったんだなと感じています。もちろん、完全にそういう場でなくなったわけではないのですが。でも、ひとついいことだな、と感じているのは、オルタナ旧市街とか、先ほど名前の上がった僕のマリさんとか、いわゆる「商業デビュー」をしたあとにも、当然のようにブースを出して、自力で自主制作本を売る書き手が増えてきているということ。書き手として長く活動していく上で、どちらもやれるに越したことはないと思います。

山本 実際、商業だけに焦点を絞って作家さんが活動を続けていくのはすごく難しくなっている気がします。そもそも出版社側の資金的な体力もないから、新人作家の企画もなかなか通らないし。プロモーションやメディアミックスの面では商業出版のほうが動きやすい実感はあるんですが。

天野 もはや部数も、商業出版と自主制作とで、あまり違いはなくなってきていますよね。それなりの規模の版元なら、初版4000部以上もあるかもしれないけど、今はだいたい3000部台でのスタートじゃないですかね。2000部台も全然あると思う。その中でヒットするのはひと握りですから、「実売」で見たら初刷の半分行くかどうか、みたいな……。でも、今や自主制作であっても、地道に1000部、1500部、2000部と売る人が普通にいます。商業のほうが最初からある程度まとまった数を刷れるんだけど、トータルでどれだけ届いたかという点では、そんなに差がなくなっている気がする。

竹田 自主制作で1万部の本とかも出てきてますもんね。

山本 逆に商業出版だと1冊目で実績が出ないと2冊目がなかなか出ない、という現状もありますし、そのあたりはおそらくどの版元の編集者も苦心しているところだと思います。

関口 僕は本屋lighthouseの出版部を立ち上げたときから、自主制作でやる意義みたいなものは意識してやっていました。商業出版で必要とされる部数までは行かなくても世の中に絶対に必要な本を作りたいというか。規模感的にも商業出版と個人出版の間を行くようなことをしたいなと思って。本屋lighthouse出版部の立ち位置自体もそういうところを意識していて、初版500部前後で文フリで個人で出している規模の本を作って、作家にとって商業デビューへの足がかりになるような一作が作れたらハッピーだよね、っていう。直取引しかできないですし、それでも置いてくれる書店さんにだけ届けばいいや、という規模感でやってます。

山本 商業出版で500部〜1000部の本を作るのもなかなか難しいですよね。

関口 本屋lighthouseの出版部で作った僕のマリさんの『まばゆい』という本も、最初はそういうつもりで作っていたんです。結果的にほぼ同時期の刊行になってしまったんですけど、天野さんが意図せず流れに乗っかって、『常識のない喫茶店』で商業出版デビューしてくれたいい例なんですよね。

天野 そういう意味では、商業出版であれ自主制作であれ、それぞれに合ったやり方や規模感で試行錯誤している書き手が増えているのは、健全なことだと思います。商業の論理だけを内面化しすぎると、自分がすり減っていくと思う。あまり意識しすぎずに、まずは自分がおもしろいと思うものを書いてほしいです。僕のマリさんなんかは、関口さんが担当した『まばゆい』についていたおまけのペーパーがおもしろくて、それが『常識のない喫茶店』につながっていったんだけど、本人が書きたいから書いたもはや売り物ですらないものが、結果だけ見れば商業出版につながったわけなので、そのダイナミクスはおもしろいですよね。ただ一方で、じゃあ編集者の仕事ってなんだろう、ということは近年常に考えています。「編集者としての自分がこの書き手に関わることで、いい化学反応を起こせるのだろうか?」と。変な介入をした結果、かねてよりその書き手を応援してきた読者から、「こんな感じでデビューしちゃったんだ……」と思われたくないですし。

商業出版だからできること、個人出版だからできること

竹田 それぞれ『踊る幽霊』『お口に合いませんでした』では、どういうところを意識したんですか? 自分が編集を担当してよかった、と思ったポイントとか……。

天野 私は『往還』に胸を打たれた人間なので、あの感じで自由に書いてほしい、というのが一番でした。もちろん表現のレベルで細かい指摘は入れましたけど、逆にいえば、その程度です。それよりかは、初めての商業出版だったからこそ、オルタナ旧市街がこれまで作ってきたものとは違ったパッケージにすることを目指しました。表紙をキラキラ加工にしないとか(笑)。装画をお願いしたbeco+81さんは、定期的にチェックしていた方だったのですが、絵の個性がすごいから、依頼する案件によっては本のほうが負けちゃうと思っていたのですよね。

でも、オルタナ旧市街の文章を読んだときの感触と、becoさんの絵を初めて見たときの感触が自分の中で重なったんです。だからこの人に受けてもらえて本当によかった。最初はやっぱり、人かどうかもわからない名前だったんだけど(笑)。装丁は、そういう組み合わせも含めておもしろがってくれそうなコバヤシタケシさんにお願いしました。本文のルビを明朝体じゃなくてゴシック体にするとか、算用数字を踊っているようなクセのある書体にするとか……この本にぴったりの細かい演出を施してくれました。とにかく制作中は、楽しい化学反応が起こりそうな「組み合わせ」を意識していました。

山本 私が担当した企画は小説だったので、登場人物のキャッチーさとか、セリフ回しとか、ストーリーの道筋の部分にこだわりました。豊井祐太さんのドット絵のイラストで、どこか寂しい雰囲気を持ちながらショッピングモールの書店に並んだときにも「なんだろう?」って手に取ってもらえるような作りは意識しましたね。あと最初の段階から「ラストはしっかりしたオチを作りたい」という話はしました。それでラストはド派手なオチを持ってきてくれたので「そういうこともできるんだ!」という新鮮な驚きがありました。制作中から、オルタナ旧市街とは「ドラマ化したいですね」っていう話をしていたくらい、老若男女が共感できるストーリーラインを意識して作った本かもしれないです。せっかく商業出版なので、「オルタナ旧市街」という名前を知らない人に届けたいと思って。

天野 私もそこは山本さんと同じ気持ちです。自分が好きだと思った作家の文章を、商業だからこそ刷れるそれなりの部数で一回世の中に撒いてみたかった。自分が「いい」と思ったんだから、ほかの誰かもきっと「いい」と思ってくれるはず、と。商業デビュー作を担当するときは、毎回そんな感じです。今回は同時に、既存のファンにこそ、この商業デビューを喜んでほしいという気持ちもありました。

山本 出る順番も『踊る幽霊』が先でしたしね。オルタナ旧市街が本来持っている文章の魅力は天野さんが伝えてくれるだろうという気持ちもあったので、こちらはちょっと変なフィクションで勝負できたんだと思います。去年は本屋lighthouse出版部から刊行された『Lost and Found(すべて瞬きのなかに)』も、『踊る幽霊』の刊行直後に出ましたよね。

関口 これは、もともとうちの店に置いてるいろんな本の中に、栞みたいに短編を印刷した紙を挟み込んでいたのが元になってるんです。著者も匿名で、オルタナ旧市街を知ってる人だけが気がつくくらいのテイストで1カ月に1回書いてもらうのを続けていて。最終的には書籍化するつもりだったんですけど、柏書房から『踊る幽霊』が出ると聞いて「じゃあこのタイミングで一緒にかたちにしましょう」みたいな感じになって。せっかく商業デビューするから、こっちは逆にZINEっぽさを残して、文フリで売っているのに近いような本を出しましょう、という意図はあったんです。だから『まばゆい』を作ったときと逆ですよね。

山本 個人出版をきっかけに商業出版の本を出したり、また商業出版をきっかけに個人出版の本を出したり……という循環もおもしろいですよね。

関口 僕も最初は商業デビューのきっかけになるイメージで出版部を立ち上げたんですけど、今は「順番はどっちでもいいのかな」って思ってます。商業出版に合う本は商業出版で出せばいいし、自主制作で自由に好きなことをやりたい企画は自主制作で出せばいい。その中間くらいのスケールの本は、本屋lighthouseや双子のライオン堂の出版部が出す……っていう。

山本 当たり前ですけど、自主制作と商業出版でどっちが上、という感覚ももはやないですしね。

関口 そう、役割分担でしかないなって思ってます。そういう意味では、昨年刊行されたオルタナ旧市街の4作品は全部のグラデーションのニーズに合っていると思いました。

山本 たしかに。こういう出版社の規模や書店の規模を超えた動きが広がっていくといいですよね。