【冒頭無料公開】佐川恭一「受験王死す」(6月3日発売『人間的教育』より)

6月3日に『QJ Novels』の一冊目として刊行される佐川恭一傑作短編集『人間的教育』。受験・学歴と童貞のルサンチマンを描いてきた佐川恭一による「アンチお仕事小説」8篇を収録した本書より、短編「受験王死す」の冒頭を無料公開! 現在『学歴狂の詩』(集英社)で大ブレイク中の佐川恭一が綴る、「受験王」の悲劇を描いた物語をどうぞ。

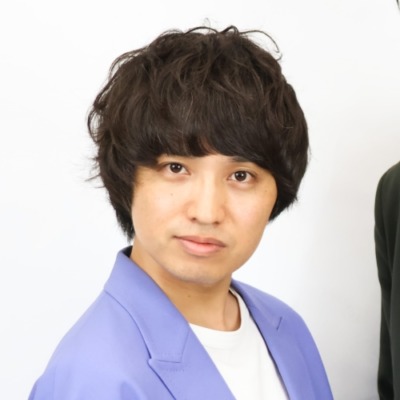

佐川恭一

滋賀県出身、京都大学文学部卒業。2012年『終わりなき不在』でデビュー。2019年『踊る阿呆』で第2回阿波しらさぎ文学賞受賞。著書に『無能男』『ダムヤーク』『舞踏会』『シン・サークルクラッシャー麻紀』『清朝時代にタイムスリップしたので科挙ガチってみた』『ゼッタイ!芥川賞受賞宣言〜新感覚文豪ゲームブック〜』『就活闘争20XX』『学歴狂の詩』など。

三十五歳を過ぎてみて奇妙に思うのは、自分が十代の頃から何一つ変わっていないという事実である。もちろん、容姿に関して言えばその分きっちり皺や白髪が増え、いわゆる僕の想像していた三十五歳像に近づいているわけだが、中身についてはまったく乖離している。三十五歳ともなれば、それなりの社会経験を積んで部下も持ちはじめ、結婚して子供も一人二人いて、忙しくも充実した生活を送っているものだと思っていた。

しかし現状、そうなる気配はない。

仕事では昨年後輩の上司ができ、一年目は僕が先輩ということもあって向こうも気を遣っていたようだが、二年目になった今年、ボコボコにいかれ始めた。かれはその世代ではトップの出世スピードだったから、鋭い爪を隠し持っていることぐらいは推察すべきだったのだが、僕は先輩であるという立場にあぐらをかいてそれほどかれを警戒していなかったのだ。今では「これ前も言いましたよね?」とほとんど毎日厳しく叱責され、そのたびに周りから笑われている。ひどいときには「なんでこうなるんですかねえ!」と大声を張り上げられることもあるし、机を蹴りつけて恫喝されることもある。少しずつ定着し始めたテレワークの仕事中でも、メールチェックが少し遅れただけで脅迫じみた電話が飛んでくる。かつてはとても可愛げのある後輩だった男が、地位を得てこれほど豹変してしまうというのはずいぶん不思議なことにも思える。そんな相対的なものに人格を左右されるヒトという種の弱さを思うと、いささか悲しい気持ちにもなる。確かに僕の仕事ぶりも決して良いとは言えないだろう。かれにしてみれば許しがたいレベルなのかもしれない。しかし、そんなに怒らなくても良いではないか?

*

僕は幼少の頃、勉強さえ頑張っていれば社会で成功できると考えていた。「成功」とは何なのか、明確なイメージはまだ持っていなかったかもしれない。だが、一般的に目指すべきとされるもの─ある程度の地位、年収、恋愛経験、円満な家庭等─をすでにぼんやりとは想定していたはずである。だが、それがいまや息絶えてしまったのだということ、そしてもう二度と息を吹き返したりはしないのだということを認めなければならない。

三十五歳。

転職市場での価値はほとんどない。

転職サイトに登録したりエージェントをつけたりしてみたことはある。もちろん、それは僕が今の会社でうまくやっていけないと予感していた二十代の頃から試しているのだが、非常に愚かしいことに、二十代というのは自分の「伸びしろ」を信じてしまう時期なのだ。まだもう少し続ければこの会社でモノになるかも、もう少し、もう少しだけやってみよう……そうしてもっとも転職しやすい黄金の二十代を空費し、一気に条件の厳しくなる三十代に突入してから本格的に動き始める。最初のうちは「どうせ転職するのなら良いところに行きたい」と高望みして連戦連敗、やっと自分の市場価値を思い知り身の丈に合った場所に目を向け始める頃、人は三十五歳を迎えているのだ。三十代序盤で受けていればまだチャンスがあったはずの会社からも声がかからなくなり、少なくとも年相応の「マネジメント経験」を要求されはじめる。平社員のまま出世レースで後輩に追い抜かれ続けている僕には厳しい話だ。このままいけばさらに下の世代からもどんどん抜き去られることは目に見えている。そんな僕が現在採っている戦略は、窓際社員たちの定石とも言うべき「無気力システム」である。これは普段から「あ、僕出世とか興味ないんで」「あ、飲み会は欠席で」「だるいんで定時で帰りまーす」という態度を明確に打ち出しておき、本当に出世しなかったときの情けなさを軽減する手法だ。ただし、このやり方は仕事のやる気にあふれた熱血社員や昔ながらの人付き合いを重んじるベテラン社員の顰蹙を買いやすいため、誰にでも勧められるものではない。向いているのは、非常に得意な分野があってそこでは必ず重宝されるとか、知識や技術はなくともいざというときに矢面に立ってチームを守る胆力があるとか、何かしら尊敬される一面を持っている人間である。その場合、「やる気がなさそうだけど、あいつは〇〇のとき本当に頼りになるんだよな」「やつは本気を出してないだけだからなあ」という周りの評価を保ちながら、軽やかに出世街道から外れることができる。実は本気になったところで底の知れた人材だったとしても……

もちろん僕の場合は何の一芸も持たないままやってきたわけで、だんだん職場から遊離していくような感覚が強まってきている。仕事の能力も度胸も底辺クラス、人間関係も薄っぺらとくると、やはりその場にとどまり続けることは難しいという現実を直視せざるを得ない。

僕はもう三十五歳なのだ。

*

府川めぐみ、という中学のクラスメイトのことを今でもよく覚えている。

彼女はとても明るくて、誰とでもすぐに仲良くなれるタイプの社交的な女の子だった。すでに(中学生としては)派手なメイクやファッションを嗜んでおり、クラスの最上位グループの中でもひときわ目立つ存在だったと言っていい。それにとびきりの美人だった。あの頃の僕は高校受験の勉強に必死で、美人とか美人じゃないとか、そういう方面の物差しを─少なくとも彼女と関わるまでは─持っていなかった。容姿なんてまったく本質的じゃない、そんなものはただの遺伝的特徴に過ぎない、大事なのはテストで何点取れるかということだ。それがかつての僕の揺るがぬ価値観だった。

価値観について。

それはどんなものであれ、ある面から見れば正しく、ある面から見れば正しくない。当然のことだが、絶対的にすばらしい価値観とそうでない価値観というものがあるわけではない。それは単にある人間の信条を示すものに過ぎない。ただ、そこに何がしかの根拠を求めることはできるだろう。自らの経験の中で築き上げてきた価値観を周囲に広く認めさせたいと願い、時を忘れて長々と「ご高説」を披露する人だって少なくない。だがその中で本当に根拠と呼べるものは、語り手が想定しているところとはまったく別の箇所にかすかに浮かび上がってくる、得てしてそういうものではないだろうか?

中学時代の話をしよう。

僕は当時、病的なほど受験にハマっていた。きっかけは地元の塾の入塾テストだった。英・数・国の三科目を受け、その結果について保護者面談が行われた。面談を終えて帰ってきた母親はひどく興奮していた。そしてこう言ったのだ。

「あんた十年に一人の逸材らしいわ。全国的に見てもトップクラスの出来やって」

これは今思えば塾側のセールストークだったに違いない。しかし確かにテストの手ごたえが良かったこともあり、僕は単純によろこんだ。僕はそんな風に褒められたことがなかったし、小学校でも目立たない、元気いっぱいの男子の中でやっていくにはかなり苦しいキャラクターだった。それでも「男子は活発でなければならない」という唾棄すべき規範に適応しようと、一定の努力はしたのだ。中休みにはドッジボールに参加したし、放課後にキャッチボールだってした。プチヤンキーみたいなやつのうそくさい武勇伝にも感心するふりをしたし、周りが盛り上がっているときには理由がわからなくても同調した。だが、僕の存在が認められることはなかった。少なくとも、認められたと感じたことは一度もない。僕はみんなにとって路傍の石のような、いなくなっても何の問題もない存在に留まり続けた。遊びの中で活躍することはほとんどなかったし、おもしろい話をして場を沸かせることもなかった。みんな僕と同じチームになったりペアを組んだりするのをやんわりと避けていた。そういう空気がつねにただよっていたのだ。

塾においてもそれはあまり変わらなかった。授業では座る席が自由だったが、僕の隣は余りものの席だった。みんな僕と話さないわけではないが、必ず僕よりも仲の良い友達をもっていた。僕と一番仲が良いというやつはいなかった。僕が一番気が合うと思っていたやつでも、全然隣に来てくれなかった。だが、このことは僕が勉強する上でプラスに働いた。ひたすら点数を上げるという目標だけを見るとき─生活のベースを用意してくれる家族を除いて─あらゆる人間関係は不要である。「励まし合える仲間」とは、自分で自分の面倒を見られない人間の甘えが生む幻想に他ならない。他者との関係はとにかく時間を食うし、何より思い通りにいかない。励まし合おうと思いながら傷つけ合ってしまったり、ささいなことで喧嘩をして関係修復に奔走するはめになったり……はっきり言って、受験生にそんなひまはない。普通の中学生が、二十年後には自然に連絡を取らなくなったり、どちらか(あるいは双方)が家庭を持って付き合いが悪くなったり、遠方に拠点を移して会えなくなったりしているような、十中八九跡形もなく消えてしまう一時的連帯に躍起になっているとき、受験生は時を惜しんで勉強している。英単語を、英文法を、イディオムをきっちりと身体に落とし込み、長文を狂ったように読解している。数学の公式を成り立ちから理解し、分野複合的な難問の解法を瞬間的に閃けるように、あらゆる出題パターンを網羅しようと手を尽くしている。それが僕の考える本物の受験生で、本物の受験生にならなければ自分の道は拓けないと思っていた。なんとしても「全国でもトップクラス」の頭脳を徹底的に鍛え抜こうと決意していた僕は、テストの点数に直結しない時間があると強いストレスを感じた。当然友達はいなくなった。だがそれは僕にとって、受験というファクターを外して考えてみても大した痛手ではなかった。もともと自分のことを軽視しているやつらばかりだったのだから。だが、おそらく友達の質が特段悪かったというわけではない。僕という人間がとにかく軽視されやすい弱さを纏わりつかせているので、みんな安心して僕を邪険に扱えたのだろうし、正直なところそうすることが自然ですらあった。そして当初の僕はそれに反発しなかった。一定以上の規模の集団の中にはこういう役回りの人間も必要だろうと、言葉ではっきり考えていたわけではないが、なんとなく肌で感じて納得していたのだ。だが、自分が「全国でもトップクラス」の頭脳を持ちうる可能性を真剣に信じるようになってからは、それまで自分に向けられていた類のまなざしを拒否するようになった。僕は本来的に軽んじられやすい自分を認め、またそのように演じもすることで集団の隅に属しておくという処世術を捨て、絶対的な点数の価値観を持ち込んですべての人間を頭の中で逆転した。その頃、僕は万人の頂点に君臨する王としての自分を想像しながらうっとりしていたわけだ。この場合、「受験王」と呼んだほうがふさわしいかもしれない。

そんな僕がわずかな息抜きに用いていたのは音楽だった。音楽と言っても、ドラゴンクエストやファイナルファンタジーといった、小学校時代にクリアしたゲームのBGM集である。歌詞のついた音楽は「ながら勉強」に適していなかったということもあり、周囲で盛んに聴かれている種類の音楽に主体的に興味を持つことはなかった。その頃はみんなJ-POPに夢中だった。ミリオンセラーも珍しくなく、今思えば華々しい時代だったと思う。しかし、僕はそういう時代の空気が好きではなかった。

「なんやねん、チャラチャラしやがって」と思っていた。音楽でキャーキャー言っているやつは全員手の付けられない馬鹿だと思っていた。音楽なんて無駄だ。音楽が意味を持つのは、無音の環境に疲れた脳に変化を与える、つまり勉強の効率を維持するために流される場合に限られるのだ。ほんまに何がJ-POPやねん、猿みたいにキーキー騒ぎやがって、アホくさ……

こうして受験勉強の泥沼にはまり込んでいく中で、自分なりの将来の展望を、幼少期よりも多少は具体的に頭に描くようになっていた。一応、高校や大学に入った先の人生があることぐらいはわかっていたのだ。しかし、僕は本物の受験王だったので(念のため言っておくが、本物の受験王は本物の馬鹿でなければ務まらない)、良い高校に入り良い大学に受かればそのままエスカレーター式に良い会社に入って富と地位を得ることができ、精神的・金銭的にしっかり自立しながらもしばしば見せる隙が爆発的にキュートであらゆる人間を魅了せずにいない優しくてかわいい女性と結婚して楽しく家事育児を分担しながら豊かで穏やかな家庭を築きつつ、一方では自分を軽視してきた輩を金にモノを言わせてひっぱたき次々にひざまずかせることができると思っていた。

つまりはそれが中学時代の僕の「将来の夢」だった。僕は本気だったので、「将来の夢」が作文の課題になったときにこれをほとんどそのまま書いたことがある。作文を提出した翌日、僕は職員室に呼び出され、担任に「なんですかこれは?」と問い詰められた。

「あなたはね、勉強はできるのかもしれないけど、こんな風に人をおちょくっていては、いつかこっぴどく挫折することになりますよ」

実際のところ、僕は本物の受験王だったので、それが人をおちょくった内容だなんて思っていなかった。野球選手とかサッカー選手とか言っているやつのほうがよっぽどおちょくっていると心の底から思っていた。だってなれる訳がない。プロになる人間はもうシニアリーグに入ったりジュニアユースに入ったりしているもので、少なくとも強豪校からガンガン推薦が来るぐらいじゃないとダメだと思っていた。そんなやつは周りに一人もいなかった。歌手になりたいというのもほとんど無理筋だと僕は思っていた。歌がうまいだけでは歌手になれない。歌で世に出るには、尋常じゃないくらいうまい上に強烈な個性がないとだめだろう。もちろんそれだけでもいけない、めまぐるしく変わっていく時流を掴んですばらしい楽曲を自分で作るか人にもらうかしなければならないし、ターゲットに合わせた巧みなプロモーションも必須だし、容姿だって大切な要素になってくる。こうしたいくつもの条件がきっちり噛み合うことは奇跡だ。そんな寝言が「中学生らしい夢」だと言うなら勝手に言っていろ。僕は受験以外のすべてに冷淡だった。体育でソフトボールやサッカーやバスケをやると、僕はいつもまぬけなプレイをしてしまって笑われたが、そういう場で「人並みのプレイ」ができるようになるために使う時間をすべて受験に充てているのだと考え超然としていた。「はーん? スポーツができて何になんねん」と思っていた。音楽の時間にはたまに歌のテストがあって、僕はひどい音痴らしかった(自分ではわからなかった)のでよくイジられたが、「ほーん。で、歌がうまいとどうなんの?」と思っていた。お前らの中にさあ、一人でも俺よりテストの点数取れるやついんのかよ。取れへんのやったら黙ってろよ……

結論を言うと、同級生の一人は社会人野球からプロ野球選手になったし、二人はJリーガーになった。それほど有名ではないが、音楽活動で食べているやつも何人かいる。みんな苦労は絶えないようだが、好きなことを仕事にした人間の輝きを、SNS越しにでも感じ取ることができる。

僕は間違っていたのだ。

*

さて、受験王だった僕は学校でも塾でも確実にトップの成績を取るようになり、ますます他者に注意を払わなくなっていった。僕はとにかく問題を解き、それぞれのパターンについてほとんど頭を使わないで解ける状態になるまで反復した。受験生が本番に向けてやるべきことは、ひとことで言うなら「頭を使わないで済む」問題のレベルを上げていくことだ。はじめに原理や法則をしっかりと理解し基礎知識を習得したら、あとは演習を繰り返して身体になじませていく。そうしてどんどん難しい問題にチャレンジして負荷を上げ続ける。すると、以前には悩んでいたはずの問題がいつの間にか自動的に解けるようになっている。受験生活とはこの繰り返しなのだ。はっきり言って、それを楽しいと思ったことは一度もない。新しい知識が増えること、解ける問題が増えること、そんなのは楽しくもなんともない。僕はただ、その結果圧倒的な高得点をたたき出し、成績順位表の一番上に名前を載せることだけが楽しかった。そこには承認欲求というよりも存在の証明と言ったほうが正しいような、何か己を賭した絶体絶命のものがあった。

その頃の僕に大きなインパクトを残した人間のリストには、やはり僕を蛇蝎のごとく嫌っていた中学校の何人かの教師や、どんな人選をしたのかと笑ってしまうほどことごとく個性的な─しかし情熱的で腕の確かな─塾のすばらしい講師陣が並んでいるのだが、そうした「先生と生徒」の関係性とは独立したところで、僕の心に今にいたるまでずっと残り続けている人間が一人だけ存在する。

それが府川めぐみだった。

あるとき、僕は彼女と一緒に日直に当たり、二人で手抜きの学級日誌を書いて教室の戸締りをしたことがある。彼女はとても面倒くさそうにしていて、僕も早く家で勉強したかった。さっさと仕事を済ませて帰ろうとしたとき、彼女の鞄からCDケースがこぼれ落ちた。そのジャケットには裸の女性の上半身が写っていて、僕は見てはいけないものを見たような気がしたのだが、ちょうどそれを無視するのはおかしいような位置にいたので、表情を変えないように拾って渡した。「府川さんって」と僕は言った。

「音楽とかよく聴くん?」

それはもちろん本当に気になって聞いたわけではない。この場合の最低限のコミュニケーションとして発した、ほとんど反射的な言葉だった。

「うん、結構聴く方かも。これも色々貸して布教してんねんけど、あんたも聴いてみる?」

そのCDは、当時まさに一世を風靡していた浜崎あゆみの、「白あゆ」と呼ばれ爆発的に売れたセカンドアルバム『LOVEppears』だった。僕はそのとき、受験一辺倒で凝り固まっていた頭にヒビが入る音を聞いた。府川さんの整った顔立ちやうるんだ大きな瞳、校則よりもあきらかに短く折られたスカート、そこからしなやかに伸びる真っ白な足─そうしたすべてがとつぜん鮮やかな光を放って前景化し始めた。僕はその頃誰と接するときも「その他大勢の一人」として接していた。もっと言えば「自分よりも偏差値の低い人間」としてひと括りにし、まともに相手にしなかった。だが、その防衛ラインが破られるのを、僕はまるで身体がひきちぎられるような実感を持って認めた。

「うん、もしええんやったら聴いてみる」

「オッケー、ほなこれ。ちゃんと聴いてな」

そうして「白あゆ」を渡してきたときの府川さんの大人びた雰囲気─ギャルらしさというのは大人から見れば若さの象徴であるが、中学生から見れば早熟の象徴である─の中にのぞいた無垢な笑顔は今でも忘れられない。そうして一緒に校門を出て別れるとき、「あゆは」と彼女は言った。

「マヂでやばぃで」

僕はそのまま浜崎あゆみを鞄にしまいこんで帰宅した。そしてはやる気持ちを抑えながらCDラジカセにセットし、父親の高そうなこだわりのヘッドフォンを拝借して聴いてみた。正直に言えば大きな衝撃を受けるほどではなかったが、いくつかの曲には確かに人を幻惑しそうな中毒性を感じた。思春期を迎えたアダルトチルドレン的な歌詞はそれ単体では僕にヒットしなかったが、その歌詞に共感している府川さんを想像すると、まるで彼女に心の秘密を打ち明けられているような気がしてドキドキした。僕はそのとき、「白あゆ」のジャケットを見つめながら府川さんを想像し、生まれてはじめて、知識としては知っていた自慰行為に及んだ。よくわからないまま手を動かしていると、だんだん頭と顔がカーッと熱くなってきて、いつの間にかものすごい量の精液が噴き出したのだった。そういうわけで、僕と府川さんの関係について語るとき、浜崎あゆみについて語らないというわけにはいかない。僕にとって、浜崎あゆみを理解することは府川めぐみを理解することでもあった。

当時、浜崎あゆみを好む女性は主に「ギャル系」「アダルトチルドレン系」などと分類されており、彼女らが浜崎あゆみを支持する理由として、浜崎自身が背負うライフストーリーや過去のトラウマに対する強い共感がよく挙げられていた。そのまま『Trauma』というタイトルの曲もあるほどだが、たとえば『A Song for ××』という曲の歌詞では「居場所がなかった/見つからなかった」「いつも強い子だねって言われ続けてた/泣かないで偉いねって褒められたりしていたよ/そんな風に周りが言えば言う程に/笑うことさえ苦痛になってた」(*1)といったように、かなり直接的に幼少期の問題が語られており、もう少し後に発表された『No way to say』においても「残された遠い昔の/傷跡が疼き出してまた/震えてる心隠して/微笑みにすり替えた」「少しずつ認め始めた/癒されぬ過去の存在と/拒めない未来にいくら/怯えても仕方ないと」(*2)といった、似たような意味内容のフレーズが登場する。浜崎あゆみは音楽によって「居場所」のない自己を赤裸々に開示し、その傷を克服するモチーフを作品内外において提示することで若者の熱狂を巻き起こし、一時代を築く歌姫となったのだ。

*1 浜崎あゆみ 1999 『A Song for ××』(作詞・浜崎あゆみ、作曲・星野靖彦) avex trax

*2 浜崎あゆみ 2003 『No way to say』(作詞・ayumi hamasaki、作曲・BOUNCEBACK) avex trax

こうした点に注目してみると、特に大きな苦悩を抱えているようには見えないあの府川さんが、実は内面に深刻な問題を隠し持っている可能性も浮上する。そして当時の僕は、そのままでは自分を恋愛対象とは見てくれなさそうな府川さんに─これは非常に醜い企みだったと認めるが─つけ入る隙があるのではないかと考えた。府川さんの内面に巣食うトラウマを周りに先んじて知ることができれば、そして彼女に優しく粘り強く寄り添ってその傷の治癒に寄与することができれば、僕は彼女にとって不可欠な存在になれるのではないか?

僕は分析対象である浜崎あゆみのCDを父親の持っているMDに録音してから返そうと思い、翌日にもう少しだけ貸しておいてほしい旨を伝えた。府川さんは快諾してくれたが、「伝え忘れてたけど、学校での受け渡しはやめてほしい」とも言った。理由を聞くと、男子に貸したのははじめてで、その現場を誰かに見られたらうっとうしいことになるから、ということだった。「男子に貸したのははじめて」というのがなんとも言えずよかった。結局学校でトラウマを探り当てるチャンスは巡ってこなかったが、その週の土曜日に家に直接CDを返しに行くことになった。女の子の家に行くなんてことはもちろんはじめてだった。たぶん玄関先で渡すだけでは終わらないだろうから、これはちょっとした「おうちデート」になるんじゃないか? 僕の期待はぐんぐん膨らんで、前日には買ったことのなかったヘアワックスを買い、親に買ってもらった服の中で一番カッコイイ組み合わせを何時間もかけて考えた。夜はほとんど眠れなかった。その日、僕の頭からは受験に関するあらゆる思考が締め出されていた。偏差値が一日で二十下がったような感覚だった。僕は、勉強もスポーツのようなもので、一日やらなければ遅れを取り戻すのにその何倍もの時間がかかると考えていた(今でもそう考えている)。だからそれまで一日たりとも僕は休まなかったのだ。その日もなんとか勉強しようと深夜に塾のテキストを広げはしたが、普段はしないようなミスばかり犯してなかなか進まず、結局は諦めてしまった。

(冒頭無料公開ここまで)

※初出=『徳島文學 第四号 2021 Volume4』2021年5月16日 *加筆修正し収録

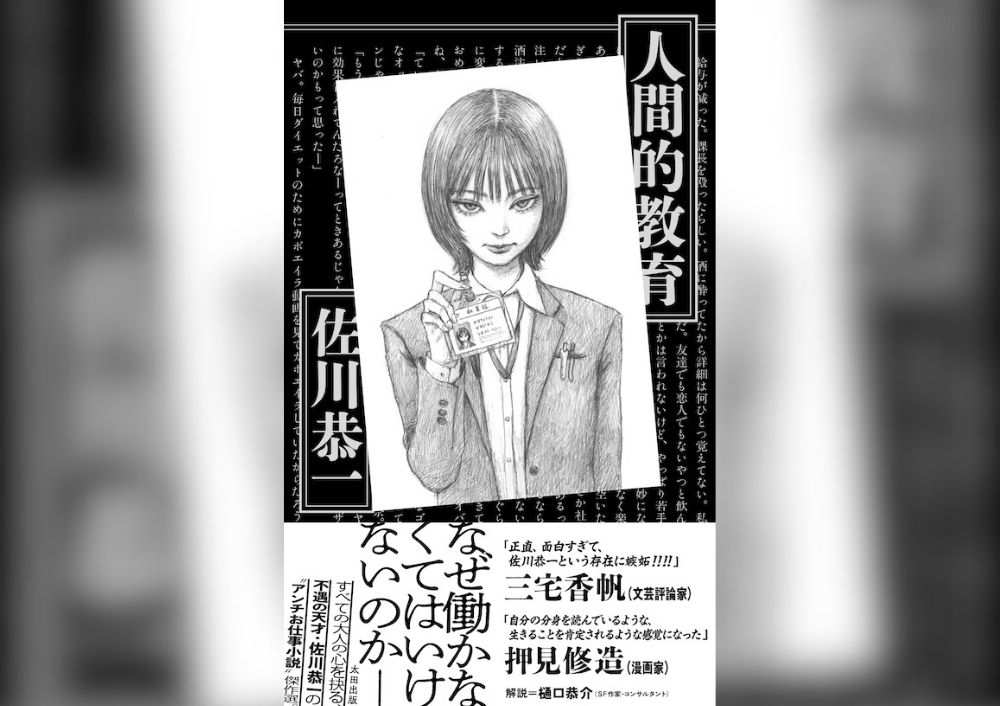

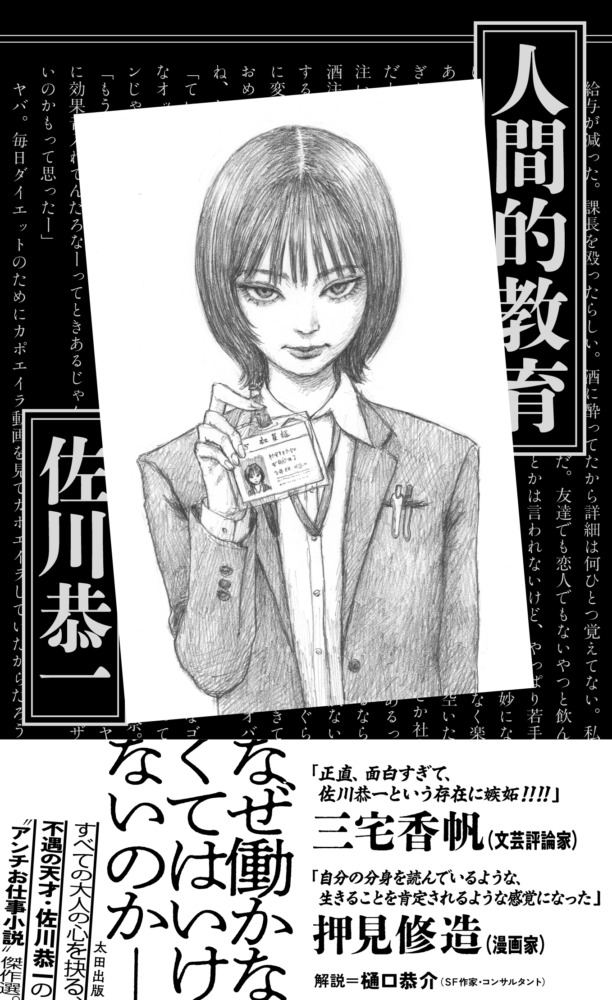

三宅香帆、押見修造による推薦コメント

三宅香帆(文芸評論家)

正直、面白すぎて、佐川恭一という存在に嫉妬!!!!

押見修造(漫画家)

自分の分身を読んでいるような、生きることを肯定されるような感覚になった。

-

佐川恭一『人間的教育』(QJ Novels)

■価格:2,200円(税込)

■2025年6月3日刊行予定

<目次>

受験王死す

最高の夏

ナニワ最狂伝説ねずみちゃん

ジモン

職、絶ゆ

ターシルオカンポ

万年主任☆マドギュワ!

はじめての土地

解説=樋口恭介「たとえば僕らがまだ、競争と勝利に取り憑かれているなら」