庵野秀明監督が生まれた文化的背景

そのことを改めて強く実感したのは、現在、国立新美術館で開催中の『庵野秀明展』(12月19日まで)を見たからだ。

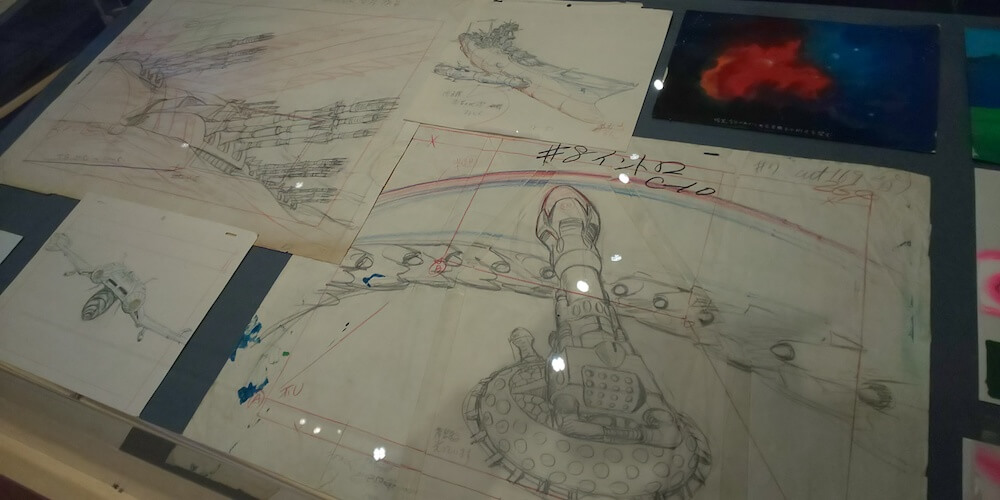

『庵野秀明展』は、アマチュア時代から2023年公開の『シン・仮面ライダー』まで、庵野監督のクリエイティブをトータルで展示する展覧会だ。

展覧会は全5章で構成されているが、中でも特徴的なのは第1章。第1章は「原点、或いは呪縛」と題して、庵野の原点を形成することになった特撮の模型やスーツ、アニメの原画などを展示している。コーナーの最後には、多数のモニターが並べられ、そこでは特撮・アニメの予告編やオープニング映像がエンドレスで流れている。観客は「庵野秀明が作ったもの」を展示する前に、圧倒的な物量で「庵野秀明を作ったもの」に触れることになる。

第1章の説明文にはこうある。

庵野秀明が生まれた1960年は、高度経済成長を背景に、テレビのカラー放送が始まった年でもある。カラーテレビの普及とともに、『ウルトラマン』(1966)、『仮面ライダー』(1971)、さらに『宇宙戦艦ヤマト』(1974)や『機動戦士ガンダム』(1979)など、現在もシリーズの制作が続く名作が数多く生み出された。

『庵野秀明展』

当時、子供向けテレビ番組は子どもたちの共通体験であり、アニメや特撮は「テレビまんが」と呼称され、子どもたちは別け隔てなくそれらを享受していた。庵野少年もそのような時代の中、黎明期の「テレビまんが」を観て成長した。春・夏休みの子供向けプログラム映画やテレビ放送されていた東映や東宝の特撮映画、戦争映画など、多岐にわたる映像作品や漫画などから受けた衝撃と感動を忘れないことが、今も庵野を創作へと動かす原動力のひとつとなっている。

つまり第1章は、1960年代から1970年代にかけての特撮映画と、黎明期の「テレビまんが」の模型やスーツなどをまとめて展示することで、当時、子供たちが体験した「映像文化」の流れがどのようなものだったかをプレゼンテーションしているのだ。そして、この体験をしたのは庵野監督だけではない。1960年前後に生まれた子供は、多かれ少なかれこうした映像文化に触れて育ったのだ。そんな大勢の子供の中のひとりが、庵野監督であった。ある文化の潮流の中から、ひとりのクリエイターが生まれてくる。そこを体感してもらうことに第1章の狙いがあるのだろう。

アニメーション監督のクリエイティブに迫った展示としては2019年から開催されている『高畑勲展』、『富野由悠季の世界』があるが、どちらもかなり世代が上のこともあり、『庵野秀明展』ほど幼い時期のメディア体験をクローズアップはしていない。そこが『庵野秀明展』のユニークなところだ。

そういう意味では、本展示の裏テーマを「1960年前後に生まれた子供が体験した映像文化が、後の日本文化に与えた影響」というふうにも読むことができる。そしてそれを可能にしているのは、『ウルトラマン』『帰ってきたウルトラマン』『メカゴジラの逆襲』『仮面ライダー』『海底軍艦』『マイティジャック』『宇宙戦艦ヤマト』『機動戦士ガンダム』といった作品の模型・スーツ・資料が一堂に集められ、総体として当時の「文化の大きな流れ」を体感できるように展示されているからだ。

意識的に行動しないと残せない

文化というのは“山の頂”だけでなく、“山の裾野”がなければ成立しない。SF作家シオドア・スタージョンは「どんなものも、その90%はカスである」と語ったというが、それを踏まえるなら、文化というのは、その「90%のカス」のほうが本体であるといってもいいだろう。その90%が形成するボリューム感こそが、文化のあり方を伝える最短手段なのだ。

『庵野秀明展』の最後、第5章ではATAC(アニメ特撮アーカイブ機構)の活動が紹介されている。

ATACは庵野が理事長を務めるNPO団体。公式サイトには目的として「日本で制作されたアニメーション及び特撮の記録と記憶を集め、少なくとも今後数世代以上にわたって受け継ぐことで、アニメと特撮を育み、また育まれた豊穣なヒトの営みを遺す。」「アニメと特撮が世代や時代を超えた文化として、50年、100年を超え長く社会に親しまれ、新たな作品が創り続けられていくことを目指す。」(公式サイト)といった内容を掲げている。そして第1章で展示した様々な特撮・アニメの資料も、このATACが保管・管理をしているものだろう。

「残す」というのは意識的に行動しないと実現しない。「残そう」としなかった作品は、歴史の中に紛れてわからなくなってしまうことも多い。

例えば映画の保存を行っている国立映画アーカイブの公式サイトを見てみよう。同アーカイブにはどれだけ映画が残されているのか。

6,728作品は、1910年から2015年までに公開された日本劇映画の総数37,233作品の18.1%にあたります。戦前期、特に無声映画作品の残存率は、欧米諸国のそれと比べてきわめて少ないです。

『国立映画アーカイブ』

当館所蔵の作品数で計算した場合、年代別に0.2%(1910年代)、4.1%(1920年代)、11.7%(1930年代)、33%(1940年代)となります。小津安二郎監督の戦前作品はその半分近くが失われ、溝口健二監督の場合は8割が失われています。世界的に見ても有数の映画大国であった戦前の日本映画は、残念ながらその大半の作品が(現在のところ)失われている状態です。

今あるのだから、これからもあるだろうと思ったら大間違いなのである。戦前のサイレント映画のありようが今や掴みきれなくなってしまったように、事故や時代の変化などで「文化の大きな流れ」というのはたやすく失われる。それが「文化」というものだといってもいいかもしれない。

もちろんリソースに限界がある以上、文化を残すという行為は「負け戦」にならざるを得ない部分がある。全てをすくい上げようとしても指の間からサラサラと砂はこぼれ落ちてしまう。でもそれを「しかたがない」と済ませるわけにもいかない。できることをやること。そして「できることをやること」を仕組みにして長くつづけられるようにすること。『庵野秀明展』の第1章の展示物と第5章のATACの紹介を読むと、そのことが大事だということがよくわかる。

『庵野秀明展』第5章のタイトルは「感謝、そして報恩」。「恩に報いる」。自分を楽しませてくれた作品、ひいては文化には恩がある。改めてそうだと思い、『ギンガイザー』のクラウドファンディングに対して、改めて追加で支援を行ったのだった。