『この世界の片隅に』と『戦争は女の顔をしていない』

ここでふたつの作品が思い出される。

ひとつは太平洋戦争末期の広島・呉の生活を描いた『この世界の片隅に』が、より長尺の『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』(片渕須直監督)として新たに公開されたという例だ。ここでは原作の未アニメ化エピソードが加えられただけでなく、サブキャラクターの点描を増やすことで、(原作から逸脱しない範囲で)人の多様性を浮かび上がらせようと試みていたということだ。もちろん『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』はストーリーを軸にした劇映画だが、タイトルに見られるように細部ではそうした挑戦が行われているのだ。

もうひとつは、コミカライズも話題を呼んだ『戦争は女の顔をしていない』(スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ)だ。これは第二次世界大戦でソ連軍に従軍した500人以上の女性から聞き取りを行ったインタビュー集で、長さもまちまちな断章からできている。本書では仲宗根と同じく「戦争体験の多様性・錯綜性とその語りがたさ」がとても大切なものとして扱われている。

この2作を念頭に置くと『FUNAN』を観るときは、実直な語りの映像の向こうをもっと想像しなくてはならないうように思われる。息子への思い。夫への信頼と怒り。そういった言葉にまとめられる前の、チョウの錯綜する心情。あるいは、目隠しをしてフレームの外に連れ出されていった“死者”たちはどのような人だったのだろうかという多様性。そういったものを想像し、場合によっては調べていくことで『FUNAN』という作品はもっと生きてくるはずだ。

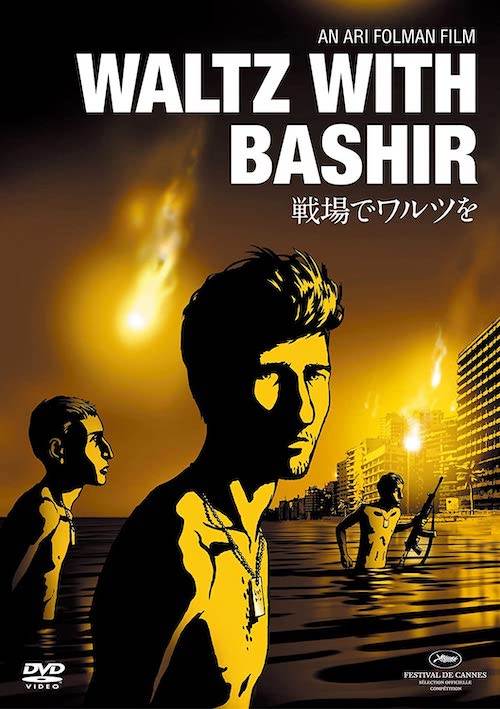

『戦場でワルツを』と『トゥルーノース』

『FUNAN』でこうしたドキュメンタリー色の濃いアニメ映画に興味を持った人に薦めたいアニメ映画が2本ある。

ひとつは『戦場でワルツを』(アリ・フォルマン監督)。これは1982年のレバノン内戦に従軍したときの自身の記憶を探るフォルマン自身を描いた作品で、純然たるアニメーション・ドキュメンタリーだ。ここで重要なのはフォルマン自身が、パレスチナ難民が襲われた「サブラ・シャティーラの虐殺」と接点を持つ“加害者”の側であるという点だ。フォルマンが自分の記憶を探る過程で、兵役時代の仲間と会話を重ねていくが、そこには間違いなく「戦争体験の多様性・錯綜性とその語りがたさ」が記されている。

もうひとつは本年公開予定の『トゥルーノース』(清水ハン栄治監督)。これは脱北者などに取材を重ねて制作された、北朝鮮収容所の様子を描いたアニメーション映画だ。取材をもとに制作されている点、圧政とその被害者を描くという点で『FUNAN』と雰囲気も近い。ただ架空の人物を主人公にしたフィクションである本作は、逆に物語に「語り手」を設定し、あえてこれが“ストーリー”であるというかたちで、取材から浮かび上がった事実を伝えようとしている。物語化することで「錯綜性や多様性」はこぼれ落ちるが、一方で、観客に問いかける力は強くなる。本作は、「ストーリー」のかたちに落とし込むことで主人公が綺麗事だけでは生きていけないと思うその心理を迫真性をもって描いているのだ。

「錯綜性・多様性ゆえの語りがたさ」と「物語化によって生まれる伝える力」。アニメーションで現実を扱った作品はいつも、このふたつの間で揺れ動くことになる。そこを意識して作品を観ると、よりさまざまなものが見えてくることになる。

2021年の今は戦場ではない。けれど間違いなく状況も人の心も錯綜しているし、状況をどう受け止めているかは、その人ごとにそれぞれだ。『FUNAN』を観ながら、今のこの時代は後年、どのように語られるのか、あるいはこの混沌は語り得ず、今生きている人間だけのものなのか。そんなことを考えた。

-

映画『FUNAN フナン』

公開中

監督:ドゥニ・ドー

声の出演:べレニス・ベジョ 『アーティスト』、ルイ・ガレル 『グッバイ、ゴダール!』

2018/フランス、ベルギー、ルクセンブルク、カンボジア/カラー/フランス語/87分

原題:FUNAN

映倫:G

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ 東京、ベルギー大使館、ルクセンブルク大公国大使館、在日本カンボジア王国大使館

配給:ファインフィルムズ

Les Films d’Ici – Bac Cinéma – Lunanime – ithinkasia – WebSpider Productions – Epuar – Gaoshan – Amopix – Cinefeel 4 – Special Touch Studios(C)2018