2020年にもなって「ジャーサラダを作らせよう」

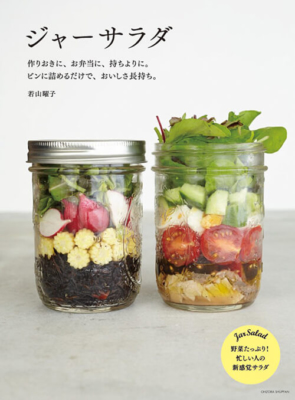

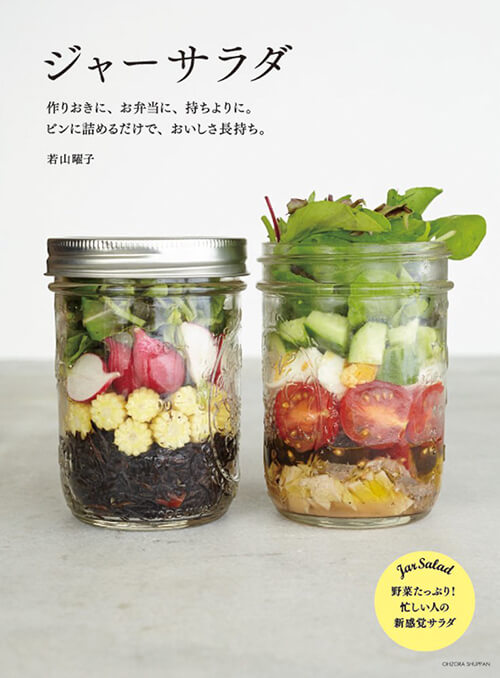

トレンドを捉えられていないという面で特にひどかったのは、バーベキューでは女子に「ジャーサラダ」を作らせよう、という提案である。この「作らせよう」という言い方にも顕著に表れている「俺が企画し、俺が指図する。これで女はキャーキャー喜ぶはず」という、対話を知らない思考回路もヤバイのだがそれはさておき、本書のもとになった連載当時の2017年ごろですら、ジャーサラダはとっくにブームが終わっている。

百歩譲って「まだ大丈夫」だったとしても、そもそもジャーサラダはキャンプ場でわざわざ作るものではなく、家で詰めてきてバーベキューで披露しよう、というのが正しい使い方だろう(それでも食中毒が怖いから嫌だけど)。それすら理解せぬまま書いてしまうズレ方が怖い。

昨今の若い男子についても「女に関心がない『草食』世代」「プライドだけは妙に高く、女をチヤホヤしようという意欲がまったくありません」と「草食男子」という言葉が流行した2008年でアップデートが止まったまま。そうそう、10年前くらいっておじさんがこういう言い方してたね〜、と思わず懐かしくなってしまった。そんなふうにすべてにおいてピントが外れ、遅れている。120人の女性にインタビュー、とあるが、彼の提案する「日本酒の店で生酒を飲んだときは『これ少し老(ひ)ねてない?』と言って店の人をビビらせよう」というモテ作戦を実行して「わあ、さすがね、かっこいい」と言う女性ってどんな人なんだろう。よほど忍耐力のあるキャバ嬢以外に思いつかない。

かつて支持されたカルチャーの死

彼らの思考回路では、女とヤる、ということはただのミッションクリアであり、正解のアクションを選択すれば女が喜び、自分に魅力を感じてセックスさせてくれるし、女はバカだから内容はなくていいし、モノを与えたりご機嫌を取ればうまくいく、そういうものであり、それがすべてなのだ。本書ではこのテーマだけが繰り返し、それがおもしろいことであるように語られる。きっと昔はこういう笑いが有効だったんだろうなあと、しみじみと感じ入る。切れ味のよいミソジニーならまだしも、全体的にヨボヨボしていて、この方法で女とヤレそうとも思えない。かくいう私もこの文章をネットに上げてよいものか、と、弱ったおじいちゃんを殴るような罪悪感があって少し迷った。

当然のことだが、高齢の男性にも素敵な人はたくさんいるし、歳をとってからも恋愛したい、女性に好かれたい、と思うことは悪ではない(いったん不倫の是非については置いておく)。この本を読み終えたあとすぐに読み返したくなったのが、同じテーマに挑みながらまったく逆の路線を描いた渋谷直角のマンガ『デザイナー渋井直人の休日』だ。

主人公はデザイナーとして活躍する渋カワイイおじさんだが、自分がおっさんとしてウザくなったりキモくなったりする可能性をじゅうぶんに自覚し、そのことを恐れながら生きている。嫉妬や下心や自意識に絡め取られながらも不器用に生きる姿は好感が持て、応援したくなる。しかも渋谷直角がカルチャー畑の人間であることもあり、随所に散りばめられた細かなカルチャーネタを楽しめるのもポイントだ。刊行はこちらがだいぶ先だが、まるで『不倫の流儀』への完璧なアンサーソングのようだ。

ホイチョイ・プロダクションズもこちらへ舵を切れば、渋井直人のように女性から愛され、女性を憎まずにすんだのに。『不倫の流儀』には、カルチャーも、対象への愛も、何もない。ただ干からびた笑いがあるだけだ。

かつてのカルチャーは、こんなふうにして死へ辿り着くのだなと感じた、興味深い読書だった。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR