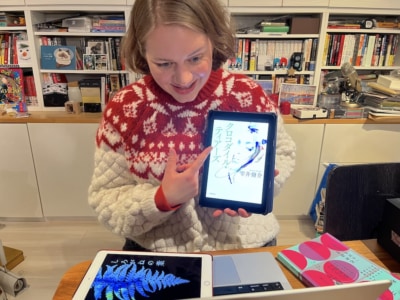

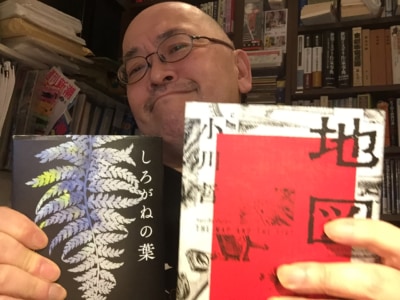

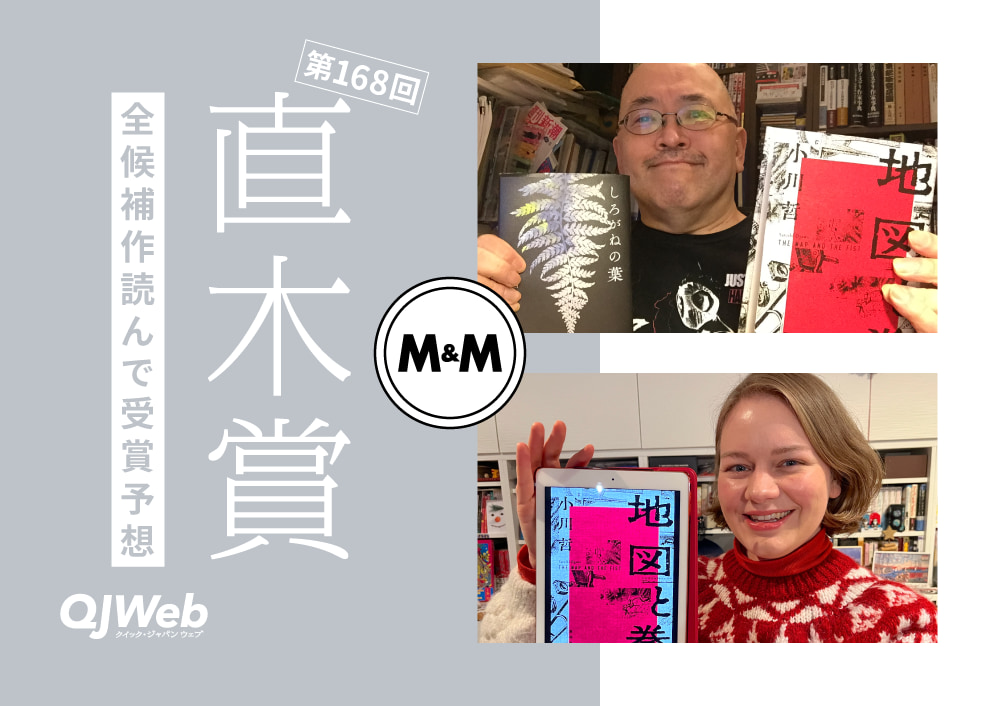

第168回直木賞受賞予想。小川哲『地図と拳』は直木賞の救世主!もし受賞しなかったら立ち直れません(「M&M」杉江松恋&マライ・メントライン)

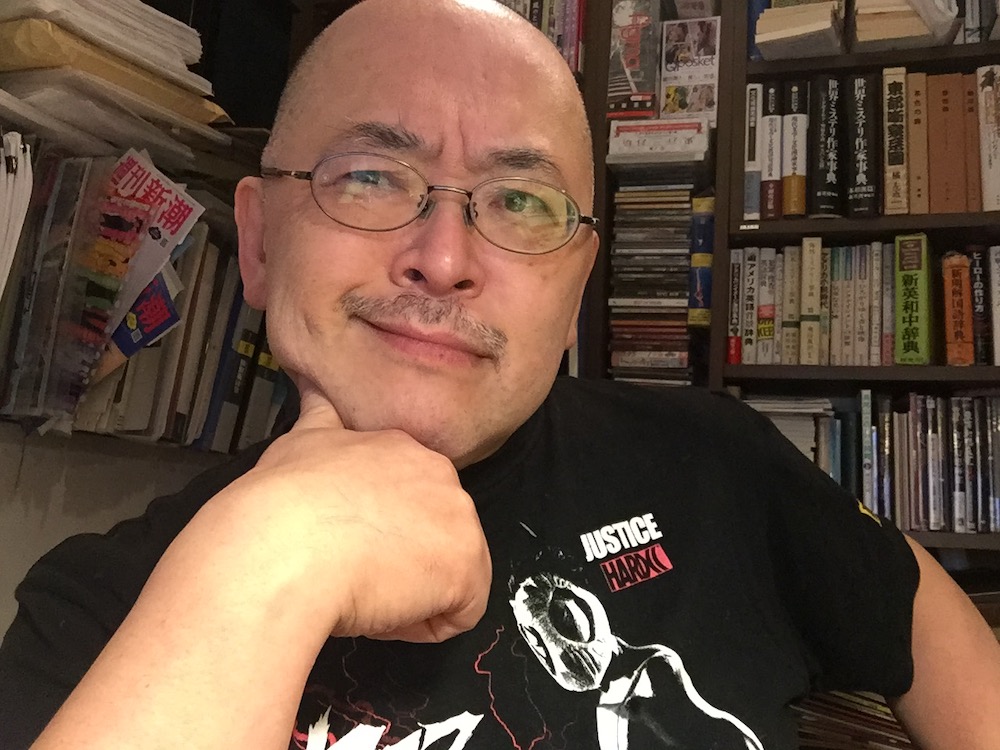

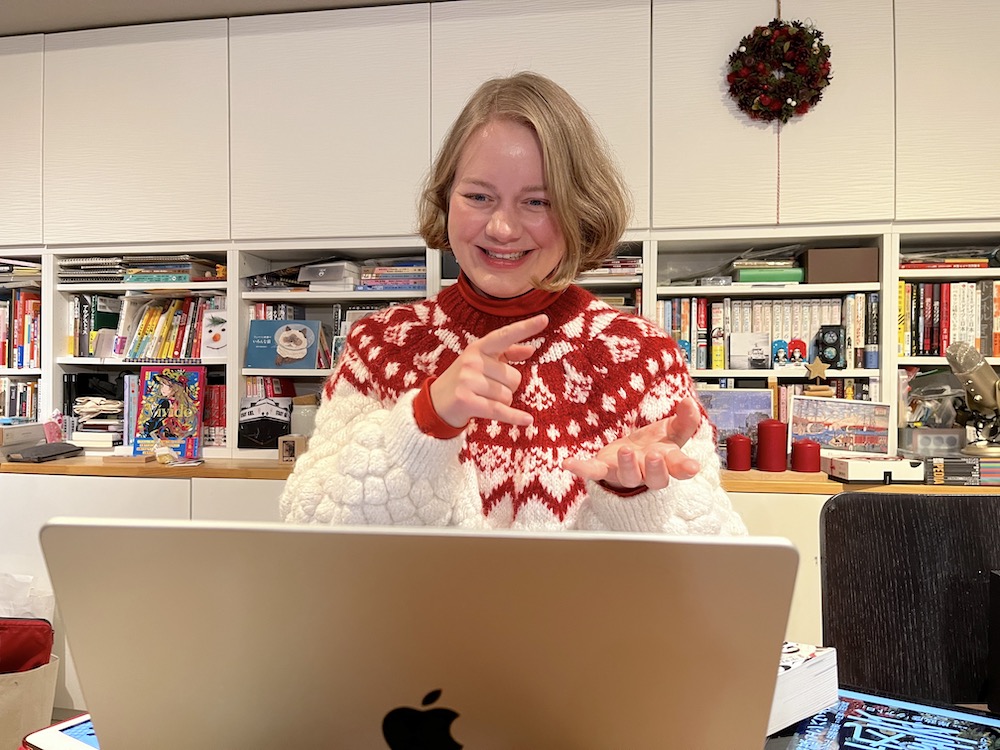

構成・文=杉江松恋/マライ・メントライン 編集=アライユキコ

1月19日、第168回直木賞が発表される。浅田次郎、伊集院静、角田光代、北方謙三、桐野夏生、高村薫、林真理子、三浦しをん、宮部みゆきの9名の選考委員による本家選考会にさきがけ、書評家・杉江松恋と文学を愛するドイツ人、マライ・メントラインのチーム「M&M」が全候補作を読んで徹底討論、受賞作を予想する。

今回から、松恋&マライでチーム名「M&M」としてリスタートしました(命名マライ)。20世紀文学の傑作、ブルガーコフ『巨匠とマルガリータ』(Мастер и Маргарита)の略称にあやかり、また、「お口でとろけて、手にとけない」チョコレートさながら、楽しく、だが芯のある活動を志します、どうぞよろしく!

■第168回直木三十五賞候補作

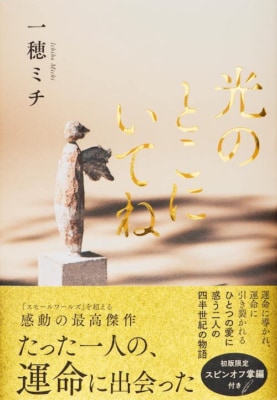

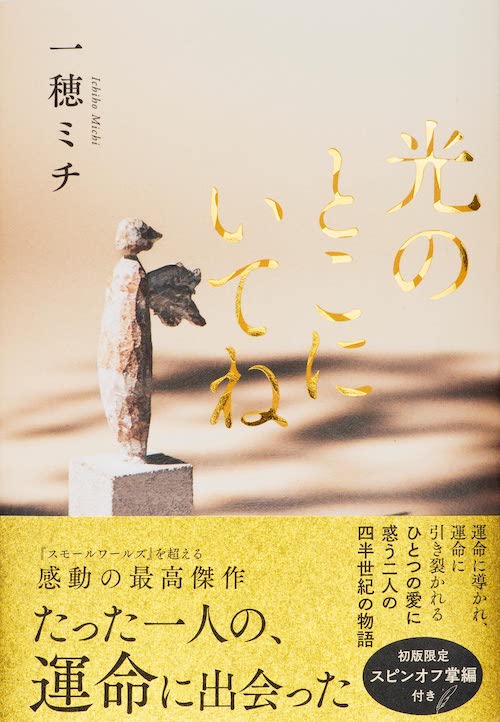

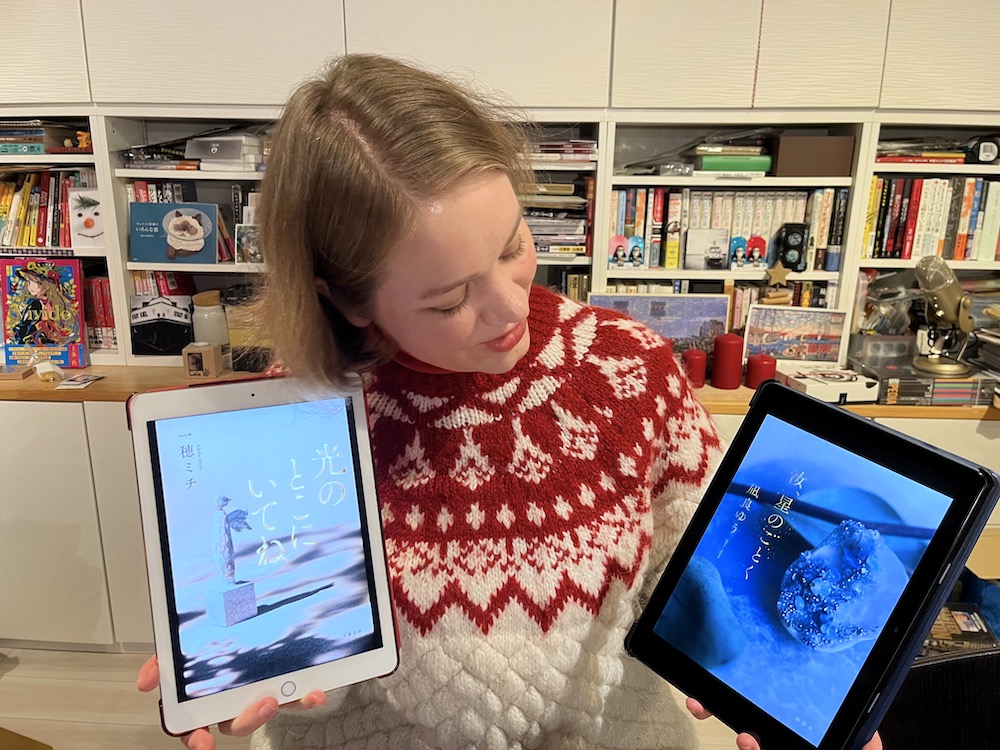

一穂ミチ『光のとこにいてね』(文藝春秋)2回目

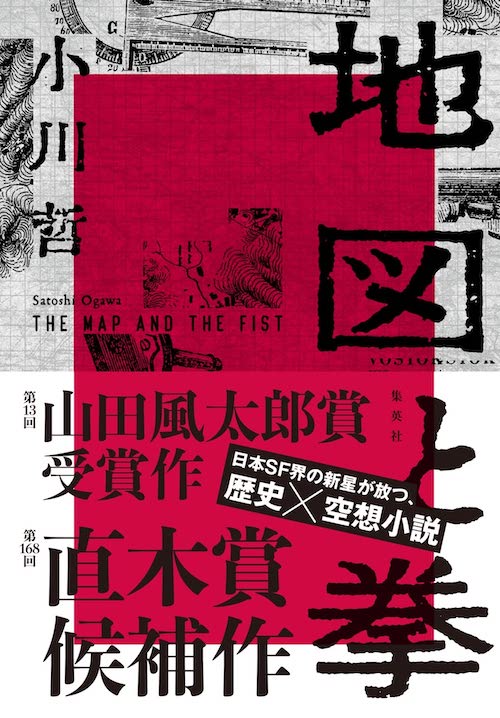

小川哲『地図と拳』(集英社)2回目

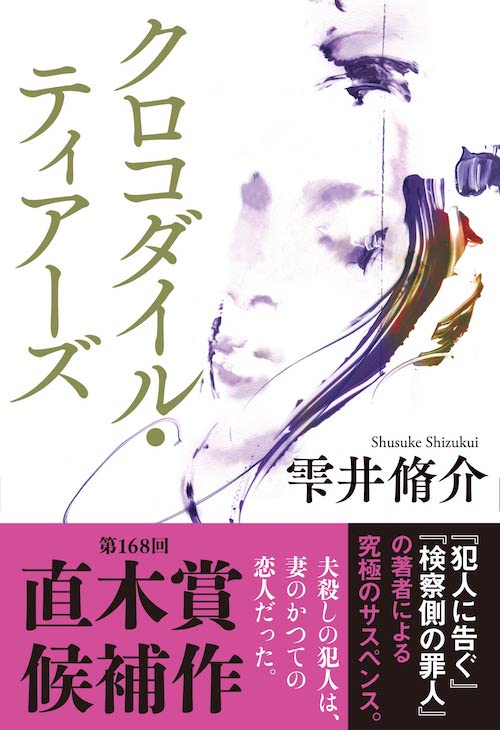

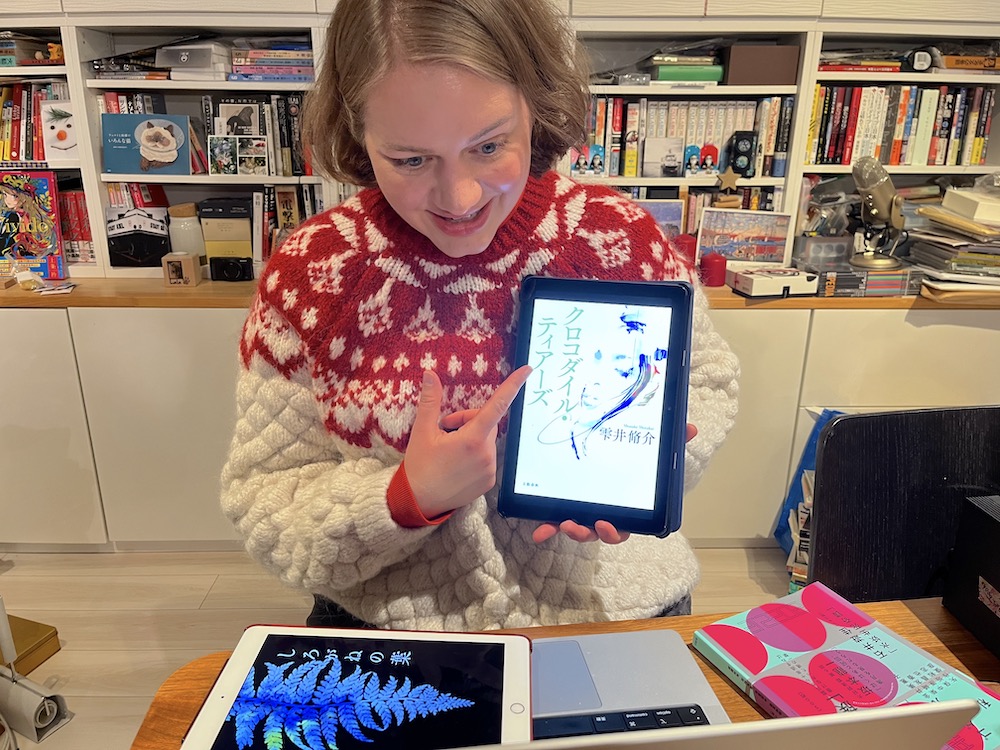

雫井脩介『クロコダイル・ティアーズ』(文藝春秋)初

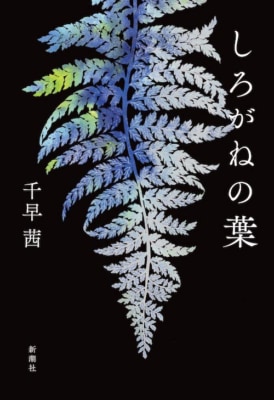

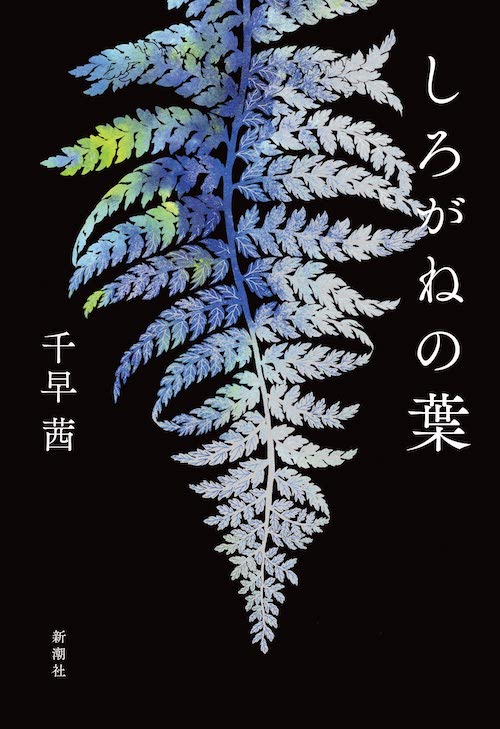

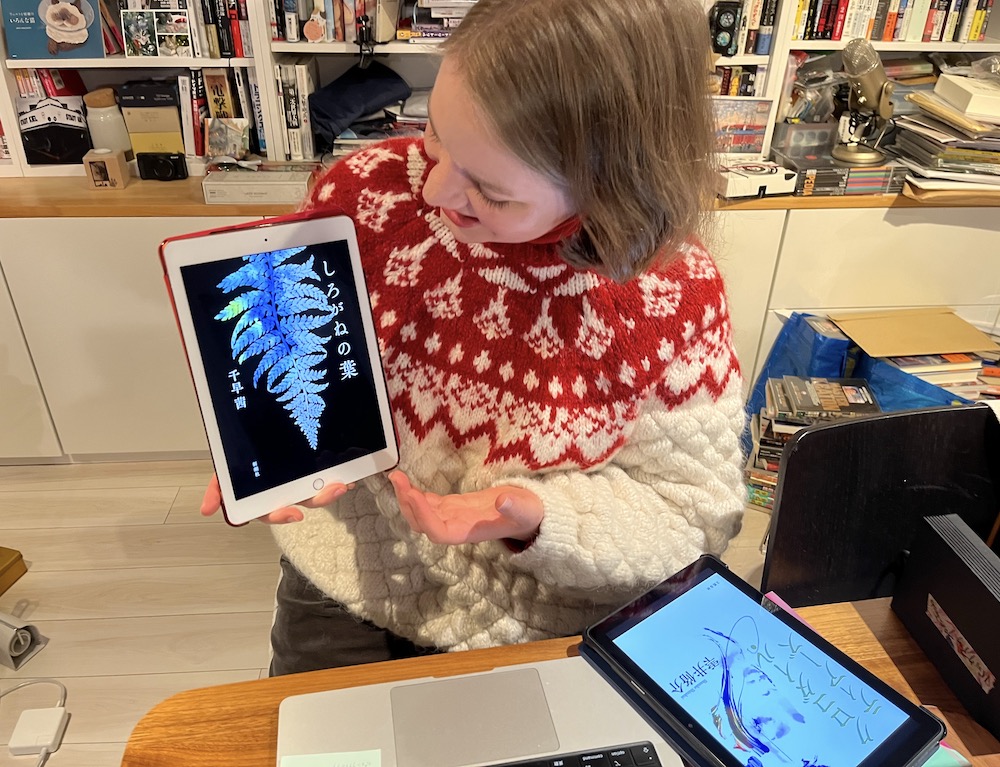

千早茜『しろがねの葉』(新潮社)3回目

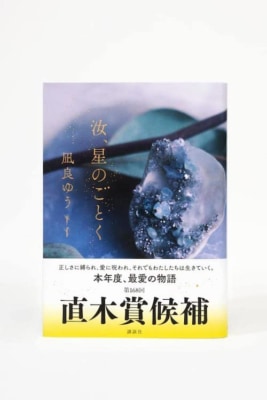

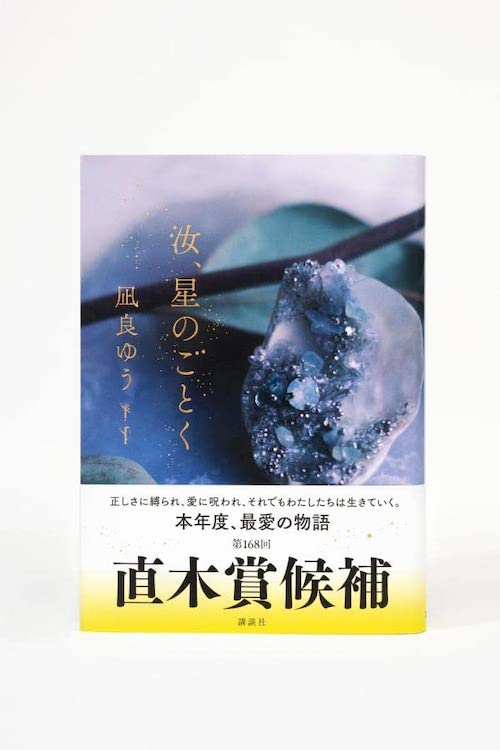

凪良ゆう『汝、星のごとく』(講談社)初

目次

一穂ミチ『光のとこにいてね』「瞬間を絵画的に切り取る」イメージ小説

杉江松恋(以下、杉江) もうこれを言うのも当たり前過ぎて疲れてきましたが、イチ推し・受賞予想共に『地図と拳』。ただし同時受賞として『しろがねの葉』もあるのではないかという予想です。

マライ・メントライン(以下、マライ) 私もイチ推しも予想も『地図と拳』です。

杉江 気が合う、というかそれが当然かと。では、各作品を見ていきましょう。

『光のとこにいてね』あらすじ

小学2年生の結珠は母親に連れていかれた団地で同い年の少女・果遠と知り合う。まったく違う環境で暮らすふたりはなぜか意気投合し短い逢瀬を重ねるようになるが、やがて別れの時が訪れる。再び結珠が果遠と出会ったとき、彼女は見違えるほど美しい女性になっていた。

杉江 一穂さんは2回目の候補です。前回の『スモールワールズ』(第165回候補)は連作短篇集だったので、長篇では初めてということになりますね。しかも結構な長大作です。結珠と果遠というふたりの同い年の女性が、小学校2年生で出会う。以降、距離が生じることもありますが、二度にわたって運命的な再会をして、この世にふたりだけというような結びつき方をしていく。苛酷な人生に対して女性ふたりが連帯して向かい合うというシスターフッドの物語ととらえることもできるでしょう。親との関係など、女性が背負う生きづらさの問題が背景にはあるので非常に現代的な小説ではあります。

マライ 現代の読書市場では非常にニーズがある小説でしょうね。あとで出てくる凪良ゆうさんの『汝、星のごとく』と並ぶ、人の関係性の表裏を繊細かつ徹底的に掘り下げ抜いた物語です。ここ最近、ドラマやアニメをめぐる(ややオタ寄りの)議論では「関係性」という言葉が熱くピックアップされる傾向が顕著です。心理的な駆け引き+安定感の渇望というか、「絆」という言葉を避けながらの「絆志向」みたいなムーヴかもしれない。というわけで、そこの本丸に食い込む感があります。

杉江 『汝、星のごとく』のところでも言及するかと思いますが、いわゆる毒親とかヤングケアラーといった社会問題を題材にしているのが特徴ですよね。それは現代と切り結ぶという意欲の表れですし、需要があるのもわかるんです。ただ、これだけの長さがあるなら、ふたりの物語はもっと豊かに書き込めたように思う。結珠と果遠は別れと再会を繰り返しますが、年齢を重ねてもその関係は小学2年生の時とほとんど変わっていないように見える。結珠は頑なで、果遠は優しい。平面的なキャラクターになってしまっているように私は見えます。

マライ その繰り返しを「繊細で丁寧」と評価するか、「平板に延々と続く」と捉えるかで、もう全然違ってくるでしょう。

杉江 果遠がそこまで結珠に入れ込んだのはなぜか、ということもいわゆるひとめ惚れ的な書かれ方できちんと言語化されていないですよね。結珠が果遠を気にするのはわかるんです。激しく好意を示してくれているわけだから。あちこちに小説内のリアリティで引っかかる部分もあります。たとえば果遠は母親によるネグレクトの犠牲者ですが、その彼女が一念発起したからといって途中から結珠の通うお嬢様学校に合格できるものか。入学金などはどうしたのか、というような疑問も頭に浮かびました。

マライ それはわかります。で、これって「瞬間を絵画的に切り取る」イメージ小説なので、ファン的にそのへんはたぶんノープロブレムだと思うのです。自分の実体験と重なる部分に共感パワーを全振りするとか。それは書き手・読み手双方にとって、伝統的な小説作法の崩壊といえるかもですけど。

杉江 うーん、別離と再会のプロットが先行して登場人物を従属させているからなのかな。『スモールワールズ』は逆に登場人物ありきの小説群だったと思うので、私はそっちのほうが好みでしたね。大河ロマンスとしてはこれもありだとは思うんですけど。

マライ 杉江さんには合わなかったんですねえ。肯定的な観点をもう少し述べておくと、「女性の生きづらさ」が近景に据えられた物語ではあるけれど、主人公が女性ふたりなので性差に問題の原因を押し付けない人間同士の葛藤を正面から描けた、という一面があったと思います。そこは評価していいのではないでしょうか。ちなみに一穂ミチさんも凪良ゆうさんも元来はBL系の人で、ここにはその視点が活きている印象があります。感触的にも、特にプラトニック系百合漫画の秀作は案外この作品と近い座標に位置するのかもしれない。この前『ささやくように恋を唄う』(略称『ささ恋』竹嶋えく)という百合コミックを読んでちょっと衝撃を受けたんですが、研ぎ澄ましていくと、最終的には恋愛という以上に「人が誠実に生きるとはどういうことか」という領域に向かうんですよ。ちなみに『ささ恋』については別途レビュー書く予定があります。

杉江 さっきシスターフッドと言ったんですけど、性差に問題を還元しない態度は誠実で好感が持てます。そこはいいですね。それにしても、ネタばらしになっちゃうんであまり深く突っ込めないんですけど、ふたりを許す男性陣があまりに物分かりがいいというか空気になっちゃっている点にはちょっと疑問を感じます。

マライ どこまで行っても相性がよくない(笑)。

小川哲『地図と拳』受賞しなかったら直木賞は終了していい

『地図と拳』あらすじ

時は日露戦争前夜、軍の密偵として中国東北部に入り込んだ高木は通訳の大学生・細川から李家鎮という集落の名を聞かされる。それが彼の地を理想の都市として開発しようという長きにわたる試みの始まりだった。入植してくる日本人と迎え撃つゲリラの闘いも始まる。

杉江 次はふたり揃って受賞に二重丸をつけた『地図と拳』です。小川さんはデビュー第2作の『ゲームの王国』で山本周五郎賞を獲った期待の俊英で、この作品もすでに山田風太郎賞に輝いています。満場一致で支持されて、選考会が実質5分で終了したとか。

マライ 大陸を舞台にした軍事政治サスペンス小説という見かけですが、実際には地政学をベースとした数十年スパンの骨太な史観+人間観小説という印象です。これはグッときましたね。大傑作です。類書があるようでないから相対的な凄さを表現しにくい。小学館の『STORY BOX』誌でも本作を2022年ベスト小説に挙げたんですが、端的に言うと以下の4点が素晴らしい。第一に、世界史上の列強パワーゲームのリアリズムと、南米文学的ともいえる大胆なマジックリアリズムの融合の妙。次に人物設定がよくて、異能系のキャラクターにも発達障害的な才人として解釈可能な余地が残されていて、伝奇系とリアル系、どちらを好む読者でも満喫することができるでしょう。

杉江 重要な役割を担う「人間観測器」の明男とかね。

マライ 第三に近現代史小説としての画期性と言いますか。大日本帝国の大陸進出をテーマとする物語ではお約束的に史観踏み絵的な描写を出して作者が政治態度を示そうとしがちですが、本作の場合はそういった余計な味付け抜きに「帝国主義の現実」を書いています。列強の野望が内包した浪漫と傲慢を矛盾なく描き抜くんですね。最後に、イデオロギー的正しさの主張よりも心的・社会的メカニズムの掘り下げに注力している点です。

杉江 小川さんは構造を描く作家ですからね。今回も建築や都市計画についての知見が援用されています。

マライ はい。それゆえに陸軍の密偵も満鉄の技師も、宣教師も田舎町の顔役も、抗日パルチザンも憲兵将校も、想像力豊かな者も乏しき者も皆等しく、その内面の世界観と行動動機がしっかりと魅力的に描かれます。どんな脇役でも、こいつが次に何をするか見たい、と感じさせる筆力が素晴らしい。これは、世間に広まらないといかん傑作です。ウクライナ戦争以降日本でようやく顕在化してきた、世界に満ちるパワーゲーム的な現実原理とどう向き合うか、というテーマについては、直木賞サイドでも敏感になってきていた感があるんですが、ついに真打ち登場の観があります。こういう作品が話題となり評判になる世の中であってほしい。

杉江 すべて賛成です。もうひとつ挙げるなら満州という難しい題材をよくここまでコンパクトに小説化したな、ということがあります。満州は巨大過ぎて、題材に引っ張られちゃうと史実の模写に終始してしまうんですよね。それを避けてフィクション化するために、あえてカリカチュアの技法を持ってきて、ひとつの架空都市を舞台にした。その着想がすごいと思いました。どの章も完成度が高くて、話を進行させるために書いている無駄な部分がない。すべてのページで読者を楽しませないとついてきてくれなくなる、というエンタテインメントへの使命感みたいなものも感じられて、そこも高評価です。もうずっと褒めていられるのできりがない。これが受賞しなかったら直木賞は終了していいと思います。

マライ 同感。万が一選外だった時のショックをどうしよう、というのだけがこの作品をめぐるマイナス要素ですね(笑)。

杉江 受賞作決定当日、ニコニコ生放送(『第168回 芥川賞・直木賞発表&受賞者記者会見』)にゲストで行くんですけど、『地図と拳』が獲らなかったら、私はその場で帰りたいと思います(笑)。

マライ 我が代表堂々退場す(笑)!

雫井脩介『クロコダイル・ティアーズ』疑心暗鬼で物語の骨格をつくる技が好印象

『クロコダイル・ティアーズ』あらすじ

陶磁器店を営む久野貞彦・暁美夫妻の長男が刺殺された。逮捕された犯人は長男の妻・想代子の元恋人で彼女に示唆されて罪を犯したと証言する。その言葉に暁美は想代子への疑惑を募らせていく。一方貞彦は俄かに持ち上がった店の地上げ問題に頭を悩ませていた。

杉江 次は『クロコダイル・ティアーズ』です。雫井さんは初候補です。過去に『犯人に告ぐ』などの話題作があったので、これまで候補になっていなかったことに驚きがあります。本作は家庭内の心理劇を題材にした、いわゆるドメスティック・スリラーです。

マライ 疑心暗鬼で物語の骨格をつくるという技が好印象でした。主観モノローグが描かれないキャラの扱いがよくて、これはなかなか唸らされる。ただ、序盤の食いつきの悪さというかもたつき感はややマイナスかなと思いました。あと物語の終盤、あれこれの悪事が暴かれた登場人物が観念して行動を起こす場面があるんですけど、あそこはひとりにしないでしょう。みんなでぞろぞろ付いていくのが普通だと思います。そこが心理の自然さ重視派読者としては惜しいけど、それをなくすと物語の山場が消えちゃうのか。

杉江 これはネタばらしにならないようにぼやかした形で言いますけど、この作品は年季のいったミステリーファンなら誰でも知っている、ある英国作家の短篇が原型になっているパターンを逆手に取った作品だと思うんですよ。心理劇の一類型で、家庭内における恐怖を描くものです。『クロコダイル・ティアーズ』はその裏返しになっていて、読者の思い込みを利用して引っくり返しを仕掛けるような構造になっています。ミステリーが好きでよく読んでいる人ほど引っかかるんじゃないかな。そこはおもしろかったですね。

マライ 杉江さんがおもしろかったなら成功しているんじゃないでしょうか。非ミステリー系読者の視点からいい面を挙げると、この物語で主張される、見かけや物腰でやたらに他人の価値を決めつけて、内なる暴力性の燃料にするような姿勢はいかんよ、というのはけっこう重要なポイントで、現代の世情に照らし合わせて、改めて周知したい観点だと感じました。

杉江 そこは確かに現代性がある要素ですね。佳品ですが、直木賞を獲れるか、というとそこまで粒は大きくないと私は思いました。

マライ なるほどそうかも。

千早茜『しろがねの葉』女性が男性社会の中で犠牲になってきた歴史観を描く

『しろがねの葉』あらすじ

貧しい村に生まれた少女・ウメは夜逃げの最中に家族とはぐれ、銀山の坑道で眠っているところを山師の喜兵衛に拾われる。彼女には、生まれつき夜目が利くという長所があった。山で働くことを夢見るウメだったが、時代の流れは厳しかった。やがて苛酷な試練が訪れる。

杉江 次行きますか。千早さんは今回の中では候補になった回数最多です。小説すばる新人賞を獲ったデビュー作『魚神』は、島の娼館で体を売って生きている姉と弟の物語で、中世説話のような残酷さを漂わせた幻想小説でした。女性が男性社会の中で犠牲になってきたという歴史観を描いた小説でもあります。そうした原点回帰をしつつ今回は、徳川幕府成立によって中世的世界が近世のそれへと移行する時期を描いた歴史小説でもあります。新境地と評価してもいいでしょう。私が同時受賞があり得ると思うのはそこで、満場一致で『地図と拳』が決まったら、もう1作受賞させられないか、という話になるだろうと。そのときにはぜひ『しろがねの葉』に獲ってもらいたい。そういう願望込みの予想でした。

マライ 鉱山町の盛衰を見届ける女性の一代記ですが、男性が早死にする環境なので、ひとりの人生でガルシア=マルケスの『百年の孤独』をやってる感があります。ただ、時代物で特殊分野の職人が出てくる話は最近けっこう受賞しているので、その意味では不利なんじゃないかな。とはいえ良作なので、杉江さんの見立て通り同時受賞があるといいですね。男性キャラはみな愛情表現が不完全燃焼な感じに書かれていて、そこがなんとも印象に残ります。あと個人的にインパクトあったのは、状況を突破する力を有した主人公が、能力がありながらそれを発揮する機会には恵まれないという書きぶりの渋さで、これは心に沁みるものがあります。

杉江 おっしゃるとおりで、序盤で主人公は結構特権的な書かれ方をするんですけど、中盤から現実に追いつかれてしまう。そういう書き方をすることで、歴史的現実が女性にとっていかに厳しいものであったかを表現しているんですね。甘い夢物語にしない点は作者の誠実さの表れだと思います。あとは、もしかすると直木賞選考ではあまり評価ポイントにならないかもしれないけど、文章がいいです。特に夜の山とか植物に関するもので、自然描写は本当に美しい。そこも私は高く評価しています。

凪良ゆう『汝、星のごとく』「決めの言霊」で生成される美しさで勝負

『汝、星のごとく』あらすじ

男性との恋愛なしには生きられない母に振り回される櫂と、愛人を作って家を出た夫のために精神の均衡を崩した母を持つ暁海は、いつしか寄り添い合う関係となる。櫂は東京に出て漫画原作者としての成功を収める。しかし暁海は心の病んだ母に縛り付けられていた。

杉江 最後は『汝、星のごとく』です。凪良さんは初候補で、過去には『流浪の月』で本屋大賞を受賞しています。今、最も熱い読者がいる作家さんのひとりじゃないでしょうか。この作品は、瀬戸内海の島に生まれ、親に縛られて運命が歪んでしまった男女が主人公です。こう生きるしかなかった、という厳しさの部分に共感する読者は多いのではないかと思われます。

マライ 先ほども言及しましたが『光のとこにいてね』とちょっと似た感触の、関係性と心理のオモテウラを掘り下げる系の話ですね。主軸となる男女の生き方が、なんか「ウサギとカメ」の寓話のような印象があります。

杉江 「ウサギとカメ」。ああ、それは新鮮な意見だ(笑)。

マライ 物語は率直に言って女性寄りで、そこで多少好き嫌いが分かれるかなという気がします。個人的にはぜんぜんアリだと思うのですが。むしろ気になったのは、男性主人公が週刊漫画誌の原作担当として大成功するくだりです。作中作があまり魅力的に描かれてないんですよね。女性主人公がつくるアクセサリーの魅力とかはビンビン伝わってくるのに。この作者、昨今の漫画界に関する知識は十分に仕入れていると思うんです。たぶん『バクマン』は読んでいるし、『アクタージュ』打ち切り事件のこととかも詳しく知っている(各自調査)。でもなんか、マンガを文芸の下位として認識している気配が微妙にするんですよね。あと、編集者に恵まれ過ぎでしょう、彼は(笑)。

杉江 文芸誌の女性編集者と寝ちゃったりするのはどうかな、と私も思いました。

マライ そこ、たぶん読者はあまり気にしていないんでしょうけど。そもそもあの編集者の描写はリアリティを放棄しています。ある意味そこは読みどころじゃない、と。

杉江 女性主人公がやっているアクセサリーについても、会社員兼業からいきなり独立できるほどの収入が得られるものかな、と疑問に感じました。そういうふうに見ていくと、これもディテールに疑問符をつけたくなる箇所がいくつかある小説なんです。凪良さんの読みどころは描写じゃなくてフレーズなんだと思うんですよね。たとえば結末近く「わたしにとって、愛は優しい形をしていない。(略)愛と呪いと祈りは似ている」という文章が印象的な形で出てきます。そういうフレーズが心に沁みる読者は多いはずで、そこに救いを感じることもあると思うんです。

マライ そうでしょう。やはり「決めの言霊」で生成される絵やイメージに収斂していく美しさで勝負、というタイプの小説なのだろうと思います。その前提で見ていけば、いろいろと整合性が取れる感じで。

杉江 ただ、フレーズには単刀直入な結論になってしまう危険性があるので、そういう形ですぱっと書かれてしまうことを好まない読者もいるということです。主人公の女性は母親が依存症であるために運命を狂わされますが、その彼女に向けてある登場人物が「あなたはヤングケアラーだ」と宣告する。それを言っちゃうのか、と私は思うんですよね。結論を言っちゃうのは小説として問題があるのではないかと。

マライ うーん、難しいところですね。

直木賞候補作総括●小説の持つ多様性を信じたい

マライ 毎回そういう話になりますけど、特に芥川賞よりも直木賞的な小説において、従前的な文芸作法に対する自信が揺らいでいるように感じます。

杉江 直木賞のパイが小さくなっていく、かつてのような権威で本が売れなくなっている時代には新しいことを出版界も試したくなると思います。ただ、そういうときこそ小説としてどうかという基盤の部分はきちんと評価したほうがいいんじゃないのかなと思います。そうしないと直木賞の意味自体がなくなってしまいますよ。芥川賞はきちんとしているのに。

マライ 直木賞の定義のほうがヤワいからかも。マンガのほうがエンタメ文芸として高度だったりしますからね最近は。

杉江 そう、きちんとした定義がない賞ですからね。だからこそ今回は『地図の拳』をきちんと選んで、これぞ直木賞の真髄という売り方をしてもらいたいと思います。

マライ 最近はネットなどに流れてくる物語でもある種の「類型」にはまっていれば、見た人が共感してバズる傾向がありますよね。そのツボにはまっているかどうかという判断を読者がしているという一面もあると思うんです。杉江さんのような読み手が重視する小説の構造や文章の作法といった評価軸とは全然別の次元の話だとは思いますが。でも一般読者だけでなく、出版編集者にもそのマインドが浸透してきつつある気がします。

杉江 現実にそれはあるでしょうね。読み手としての自分がそういう面の現実とは縁がなくなっているということは認めなくちゃいけないのかな、とも思います。ただそういうネットニュースのヘッドラインになりそうなキャッチーさがあるものを求めていくという方向性は危険だと思うんですよ。小説の持つ多様性を私はもう少し信じてみたいです。

マライ 同感です。そのあたりの良し悪し議論はありますがとにかく今回の直木賞、一般には芥川賞的と感じられがちな問題意識に直結しやすそうな候補作が多かったのが印象的でした。人間の「生きづらさ」を掘り下げながらバリエーション展開させた『光のとこにいてね』『汝、星のごとく』はいうまでもなく、分類として完全にミステリといえる『クロコダイル・ティアーズ』も、「嫌われ役に対する秘めたる暴力性のオーバードライブが最後に何をもたらすか」という点で、前回の芥川賞の『おいしいごはんが食べられますように』にシンクロします。このへんの構造性がとても興味深い。そして『地図と拳』は、そういった諸文脈と無関係な別格の凄さを見せつけていてすごい。皮相的なトレンドなどにおかまいなく「世界よ、これが知的エンタメ文芸の精髄というものだ!」と、前提制約抜きの説得力を見せつける。やはりこれが受賞すべきでしょう。

杉江 はい、小川哲は一抹の希望だと思います。

直木賞と共に、1月19日に選考会が行われる第168回芥川賞をチーム「M&M」(杉江松恋&マライ・メントライン)が全作を読んで、受賞作を予想する。

関連記事

-

-

ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる

よしもと漫才劇場:PR -

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -

『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地

Devil ANTHEM.:PR