新たな角度と言葉からラップミュージックに迫る文筆家・つやちゃんによる、ラップと漫才というふたつの口語芸能のクロスポイントの探求。『クイック・ジャパン』と『QJWeb』による合同連載「扇動する声帯──ラップと漫才の時代」。

Chapter1「スピードの美学(前編)」

しゃべること、その原始的な行為!

ある者が、自分自身の背景を背負い丸腰のまま声帯を振動させる。相方という/もう一人の声と/ラリーを交わすことで/刻まれる/リズム=漫才。ビートという/多彩な音と/絡むことで/刻まれるリズム=ラップ。コンディションによってさまざまなテクスチャーをまとうそれら声が生み出す、振動の先のうねり。

本連載は、まったく異なる「漫才」「ラップ」という双方の営みによって駆動し続けている口語芸能を行き来しながら、時に重ね合わせることでその糊代を探し、時に比較することで反射し合った姿を確かめていく。そこには、ある重大な事柄が隠されているだろう──大勢の耳を引きつけ、時代を席巻するパワーを司る“答え”が。

この試みは決して容易ではない。ラップについて論じた瞬間、ヒップホップというカルチャーはその幽体離脱を捕まえようとどこまでも追いかけてくる。漫才について論じたそばから、その試みはナンセンスの烙印を押され失敗を義務づけられる。人は言うのだ──「笑いは結果主義的である」と。(※1)

けれども、本連載は結果の一歩手前で反復されるその運動自体を捉えながら、口語芸能が欲望している得体のしれない振動を浮き彫りにしていく。

※1:邵東方(2017)「漫才の笑いにおける〈ツッコミ〉の美的特性に関する考察」、『美学藝術学研究』、巻36、p.262

さぁ、早速始めよう。聴こえるだろうか? スピードに憑りつかれ、狂ったようにまくし立てられる声。振動し、つんのめる声帯!

ミカ・ハッキネンより速く─

「ミハエルシューマッハ(feat. Jinmenusagi)」より

鈴木亜久里より速く──

アイルトン・セナより速く───

ミハエル・シューマッハより速く────

スピードを極めるその先、人はブレーキを踏む。恐らく踏んでしまう。F1レースは、それをレースとして成立させることで可能な限りブレーキを踏まないことを要求する。一方私たちは、自らがブレーキを踏まない可能性があることも知っている。

スピードへのロマン、豪速球への憧れは「私がブレーキを踏まないかもしれない」という未来に宿っているのだ。ぎりぎりまでその“賭け”と攻めぎ合い、自らの身体に軽やかさを憑依させながらブレーキをフレッシュに操るという加速の美学。

Shurkn Pap「ミハエルシューマッハ(feat. Jinmenusagi)」において、途中幾度となくインサートされるブレーキ音はそのスピードを食い止めることを許されていない。飛ばせ。時速150km、上杉達也の豪速球のごとく突き進め。飛ばしまくれ。もっと。もっと、もっと。ほら、もっと──!ミハエル・シューマッハより速く!

かのTOKONA-Xが所属していた伝説のヒップホップクルーM.O.S.A.D.が2002年にリリースした1stアルバム『THE GREAT SENSATION』に収録されている「Mobb Sters feat. MACCHO」は、興味深いテンポを刻む、日本のラップ史を代表する異端の名曲である。

不安を煽るようなおどろおどろしいイントロを経て、25秒の間に実に約255字が早口で詰め込まれるMACCHOのラップはこの上なく物騒な雰囲気を帯び、「ぶらり激動の旅路で」という入りから始まる次のヴァースではややテンポを落とすが、その後また「YO 心ここに無いサクラ退け/癪なボケ抜かしてした光景/飛び出せbounce/それ飛びな届け/揺れろ動け/せわしな解け」と続くヴァースで再びギアを上げた高速ラップが披露される。

後半、TOKONA-Xも負けじと応戦し怒涛の早口を繰り出すのだが、とにかく、このエンジンとブレーキが交互に仕掛けられるさまは独自のスピード感を創出することに成功し、聴く者を強烈に惹きつける。

ブレーキとは、揺らぐ自身との決戦である。スローダウンしたパートは、抑圧された飢餓感を強調し、私たちの耳を宙づりのまま飢えにさらす。スピードへの欲望。唐突なブレーキを挟むことによって、あのスピードの快感をもう一度、もう一度だけで良いから──という想い=欲望が喚起され続ける。

「Mobb Sters feat. MACCHO」において、ラップのテンポは振り子構造のようにONとOFFを行き来しながら、快楽を誘発し続けている。

漫才ラッパー・キングコングの登場

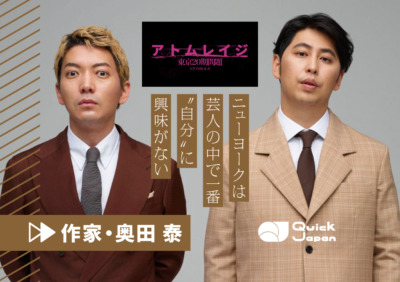

「漫才ラッパー」の異名をもつ漫才コンビ・キングコングが突如として脚光を浴びたのは2000年のことだった。

弱冠19歳という若さでNHK上方漫才コンテスト最優秀賞を受賞した彼らは、しゃべりとオーバーなアクションをとにかく速いテンポで織り交ぜ芸に仕立てたという点において、オーセンティックなしゃべくり漫才がスピーディーになっただけではない、新たな潮流のはじまりを予感させるには十分なインパクトを備えていた。

時を経るごとに二人の漫才での応酬、そのテンポは加速していき、2007-2008年M-1グランプリ決勝において高速ドタバタ劇と化したパフォーマンスを披露したところで一旦の完成を迎える。2007年『洋服屋の店員』『台風リポーター』、2008年『ヒーローインタビュー』といったネタはどれも梶原雄太のボケが高速ラップのごとく矢継ぎ早に展開され、特に『台風リポーター』に至っては「中心の気圧が920ヘクトパスカル、だけど助かる」や「クリステルを投げ捨てる」といったフレーズで押韻が果たされることとなり、ラップ的快楽への急接近を見せる。

加えて、西野亮廣からの頭を叩くツッコミに対して「今日強いな」と怯えたり、終盤「頑張ろうな、もうちょっとや。もうちょっとで(この舞台の)ネタ終わりや」というメタ視点が放り込まれたりと、作りこんだ劇が一瞬崩されるようなズラしの効果、つまりラッパーが頻繁に行う自己言及的アプローチも垣間見える。

キングコングが漫才の完成度を高めていくにつれて高速化の道へと傾倒していった流れと同様に、00年代の後半は、漫才のテンポが劇的に速まった時代だった。

パンクブーブーとNON STYLEの2コンビが象徴的で、両者の緻密に構成された漫才は、例えば中川家のような、日常会話の延長としての即興的なしゃべりすらも内包する舞台とは一線を画すものであっただろう。まるで台本が用意された舞台劇のような破綻のなさと予定調和、訓練された漫才師としてのパフォーマンスは、それはそれで従来の漫才の概念を崩すものであった。

M-1グランプリ決勝の4分間に繰り出される語数はだいたいのコンビが約1,200~1,600字であるが、パンクブーブーとNON STYLEは約2,000字前後(注:筆者調べ)で毎回のネタを着地させている。特にNON STYLEイルは舞台を広く使ったオーバーなアクションをまじえての約2,000字なので、非常に密度高く、高速で言葉を繰り出していることがわかる。

スピードが目的でないのだとしたら?

キングコングやパンクブーブー、NON STYLEらの賞レースでの活躍により表舞台の漫才が手数を増やし急速にスピード感を上げていったように見えた2007~2009年から遡ること数年、ラップシーンにおいても、スピードという観点で既存のスタイルを刷新する試みが行われていた。

それは2000年代前半からアンダーグラウンドシーンでひそやかに進行していたラッパー・SEEDAによる実験で、2003年『FLASH SOUNDS PRESENTS ILL VIBE』、2005年『GREEN』といった作品において英語と日本語をほぼ融解させ、異常なまでに言葉を詰め込みライムするというアプローチが一部のリスナーの注目を集めることとなる。

日本語でのラップやライムにこだわり、ヒアリングのしやすさに注力していた(たとえばK-DUB SHINEを代表とするような)派閥とは大きく異なるスタンスをとったSEEDAのパフォーマンスは、当時まだ名もなきカウンターとして、次第に物議を醸していった。

時は2004年、US・シカゴではTwistaがKanye Westプロデュースのもと早口ラップの記念碑的作品『Kamikaze』でヒットチャートを賑わせていた頃である。

前述のM.O.S.A.D.の作品「Mobb Sters feat. MACCHO」が2002年、他にも高速ラップと言えばLITTLE(KICK THE CAN CREW)がソロ作品をリリースし早口のスキルを存分に見せつけていたり、般若も2005年に「サイン」(『根こそぎ』収録)にて音数を詰めたライムに挑戦していたりと、テンポに対する意識が顕在化し始めていた。

メジャーシーンではSOUL’d OUT「ウェカピポ」(『SOUL’d OUT』収録)やnobodyknows+「ココロオドル」(『Do You Know?』収録)のヒットによって早口ラップはマス層へも紹介されていった。それらの動向の、スピードに対する試行錯誤、性急な発音、舌の華麗な動き──を、超人的なスキルで先導していたのは、間違いなくSEEDAだっただろう。

たとえば「Rowch」(『GREEN』収録)について、私たちは何度でも繰り返し語らなければならない。I-DeAのトラックとSEEDAのラップは、それぞれが叙情性を奏でながら一体化し、さまざまな表情を見せる。この“さまざまな表情を見せる”という点がSEEDAならではのスキルで、異常なスピードでラップをまくし立てる中でも強弱をつけ、トラックの盛り上がりに足並みを揃えながら声に力を込める。極端に技巧的でありながらも、それが目的化されることはない。

結局、SEEDAはラッパーである前にヒップホップであったのだ。その後2010年代の半ば以降、ヒップホップとラップの主従は時に逆転しつつ倒錯的な関係性を生み始めるが、この2000年代、SEEDAは高速バイリンガルラップで時代を先導しつつも、ヒップホップとラップの主従関係をぎりぎり保って/守っていたと言える。

そして、ヒアリングの難しいラップとメタファーが多用されるリリックは、イリーガルななにか、ストリートの闇の中でひっそりと取引される“なにか”を、そのうごめきを、煙に巻いてもいた。決して容易に聴き取れず、一聴しただけでは解釈できない、アンダーグラウンドに籠る暗号としてのラップ。その閉鎖的で秘匿性の高い暗号は、ヒップホップを愛する一部の者を熱狂させ、一方で多くの者を置いてけぼりにし、闇の向こうへと姿をくらませていった。

*

2008年のM-1グランプリ決勝で『ヒーローインタビュー』のネタを披露し低調な得点に終わってしまったキングコングに対し、審査員の中田カウスは「頭で漫才してハートがついていっていない感じがする」とコメントしていた。これは非常に興味深い指摘であろう。ここでは、ハートというものが笑いに対して重要な要素であることが明らかにされている。

ところで、ラップにおける“ハート”とはとどのつまりなんだろうか? SEEDAのラップに、いかにしてハートは宿っているのだろうか?

Chapter2「スピードの美学(後編)」は4月発売予定の『クイック・ジャパン』vol.160に掲載。

(※本連載は偶数回は『クイック・ジャパン』、奇数回は『QJWeb』での掲載となります)