『クイック・ジャパン』Vol.1が刊行されたのは1994年8月。それから25年間、QJは止まることなく定期刊行を続けている。

創刊当時のQJはどのような雑誌だったのか。そして世間に知られるきっかけはなんだったのか。創刊直後の編集部でスタッフとして働いていたフリーライターの近藤正高が、25年前のQJと「サブカル」の変遷を振り返る。

「初期QJはよっぽど独特だったのだろう」

『QJWeb』から原稿を依頼された。感慨深い。それというのも、何を隠そう私は『クイック・ジャパン』の元編集アシスタントだったからだ。といっても、それはもう遠い遠い昔。編集部に在籍したのはQJ創刊の翌年の1995年4月から1997年3月まで(号数でいえばVol.3〜12)だから、もう25年も前の話である。

そこで、今回依頼をくれた編集のTさんには、『クイック・ジャパン』が取り上げてきたものを通して、「サブカル」という言葉の意味はここ25年のあいだでどう変わったのかについてでも書きますと伝えたのだった。……が、いざ書き出そうとしたところ、私には実体験から書けるようなことがほとんどないことに気づいて、キーボードを打つ手が止まり、それからというもの数週間以上を無為に過ごしてしまったのだった。

いろいろと考えた末、ここは思い出すがままに書いてみようと思う。そういえば、創刊初期のQJについて、プロ書評家・インタビュアーの吉田豪さんがいつだったか「苦手だった」とツイートしているのを見かけた。世間的にはサブカルの代表的な扱いをされている吉田さんをしてそう言わしめるとは、初期QJはよっぽど独特だったのだろう。

ちなみに私は編集部在籍中、今もQJに残る「Letters」欄に載せる読者からのはがきを整理する役を任されていた。そこでは批判のはがきもわりと多めに選んでおり、それがまたQJらしいと言われていた記憶がある。ひょっとしたら、吉田豪さんが苦手と言っていたのは、そういうところも含めてなのかもしれない。

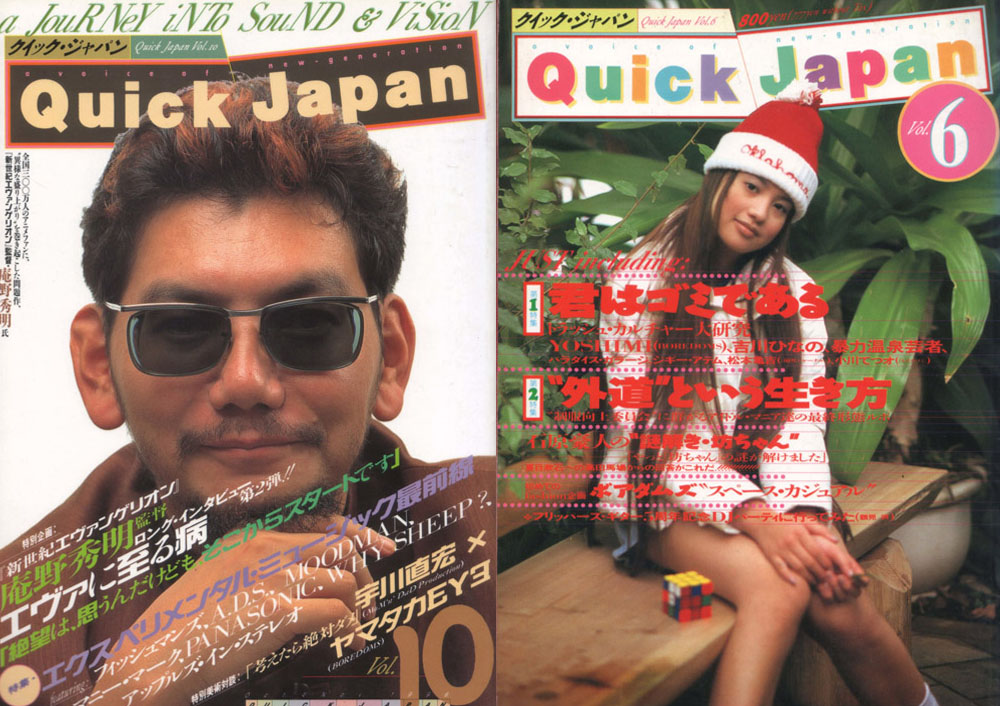

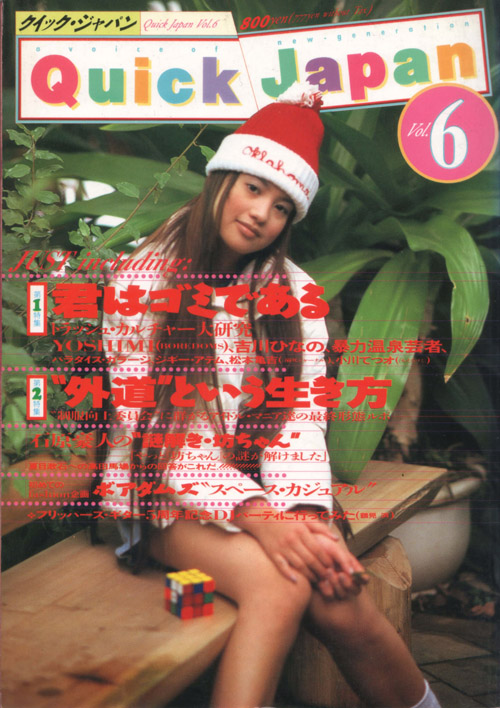

吉川ひなのが表紙でも、濃くカオスな内容

もっとも、そんな私も、当時のQJの誌面で取り上げられている事柄について半分もわかっていなかった。たとえば、Vol.6(1996年2月)の第1特集「君はゴミである」はタイトルが強烈なだけにいまだに記憶に残るが、そこで紹介されたノイズやトラッシュミュージックといった音楽について自分が理解していたかというと、今もよくわからない。

ただ、その特集で、ノイズユニット・暴力温泉芸者の中原昌也のインタビューなどと一緒に、当時の人気ティーンモデル・吉川ひなのが夢の島(東京湾岸のゴミの埋め立て地)の熱帯植物園を訪ねるという企画が掲載されていたのが、いかにもQJらしいなとは思っていた。内容はよくわからないながらも、QJのそういうところが私は好きだった。

この号のラインナップを確認してみると、上記の特集以外に、アイドルグループの制服向上委員会の「外道」と呼ばれた過激なファンを取材した第2特集(メインはアイドルではなくそのファンというのがミソである)、竹熊健太郎さんが伝説の前衛芸術家・ダダカン氏を追ったルポルタージュ「ダダの細道 前編」、画家・石原豪人氏が夏目漱石の『坊っちゃん』をホモセクシュアルに見立ててつづった『謎解き・坊ちゃん』(「坊ちゃん」の表記は原文ママ)などといった記事が掲載されていた。濃いというか、この内容で吉川ひなのが表紙というのがなんともカオスである。

契機となった『エヴァ』に当時は抵抗感も

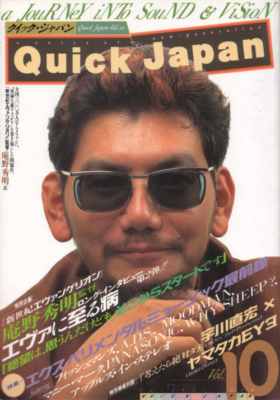

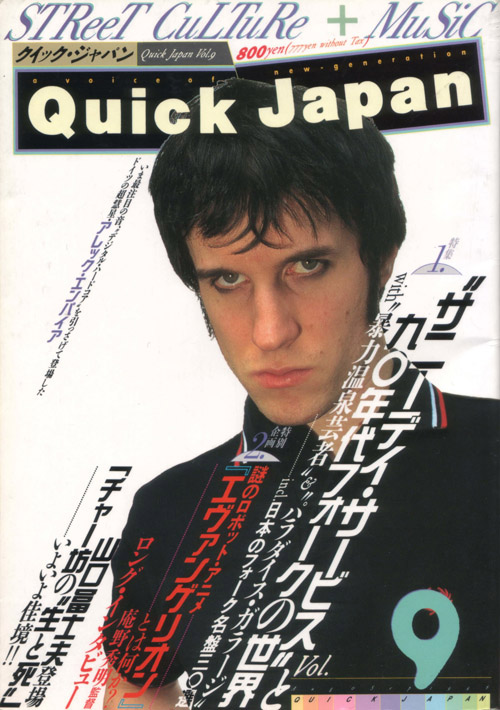

QJの名が広く知られるきっかけになったのは、Vol.9(1996年8月)以来、数号にわたってアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』を大々的に取り上げたことだろう。

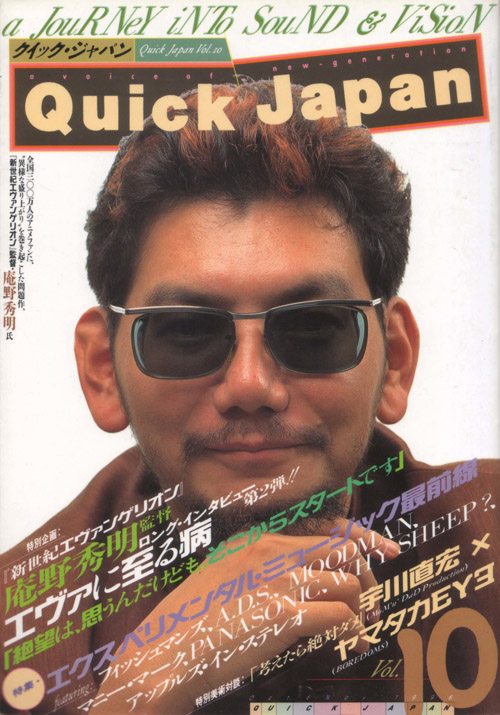

レギュラーライターだった竹熊さんや大泉実成さんがあまりに熱心に勧めるのに、初代編集長の赤田祐一さんが押される形で特集が組まれ、Vol.10では庵野秀明監督も表紙に登場した。今でこそ『エヴァ』のほか実写映画『シン・ゴジラ』の監督として一般にも知られている庵野さんだが、当時はまだアニメファン以外には「誰?」という感じであっただろう。それでも特集への反響は大きかった。かつて『月刊OUT』がサブカルチャー誌から『宇宙戦艦ヤマト』を特集したのを機にアニメ誌に転じた先例があるだけに、このときにはQJもそうなるのではないかと心配する読者も少なくなかった。執筆陣の中には、アニメを取り上げることに抵抗感を示す人がいたのも事実である。

しかし結局、QJは『エヴァ』以後もたびたびアニメ作品を取り上げながらも、アニメ誌になることはなかった。むしろ『エヴァ』をきっかけに取り上げるジャンルを広げていったというべきか。事実、その後のQJは従来どおり音楽を中心にしつつ、お笑いやアイドルなども積極的に取り上げるようになる。私が編集部在籍中にはまだ芸能方面には高い壁があっただけに(だからこそ吉川ひなのの登場は画期的だった)、今お笑いとアイドルがQJの柱になっているのは感慨深い。

広末涼子にコスプレを提案するも……

90年代後半のあの時代、QJと芸能界のあいだにどれだけ距離があったのか。これについて私にはちょっとした思い出がある。

あれは私がすでに編集部をやめると決まったあとの編集会議のこと。当時トップアイドルであった広末涼子に、表紙で綾波レイのコスプレをしてもらうのはどうかと提案したのだった。このとき実際に事務所にオファーしてくれたのは、後年ライターとして「デイリーポータルZ」などで人気を集めた、今は亡き大塚幸代さんである。後年、大塚さんにはこのときのことを改めて伺う機会があったのだが、とにかく先方はけんもほろろの対応であったという。

アイドルがサブカルやオタクカルチャー関連の仕事を受けることにまだ抵抗感があったのだろう。かくして、私が編集部在籍中に提案して唯一採用された企画は幻に終わったのである。

大塚さんに話を聞いたのは今から15年ほど前だが、ちょうどそのあたりから、アーティストの村上隆がグラビアアイドルの佐藤江梨子を美少女フィギュアに見立てた作品を発表するなど、芸能界とオタクカルチャーの距離が縮まり始めていた。今ではアイドルが趣味にアニメやゲームをあげたり、関連の仕事をすることはまったく珍しくはない。

かつてサブカルとアニメやアイドルなどオタクカルチャーは区別して語られることが多かった。サブカル雑誌と目されていたQJが『エヴァ』を取り上げたとき、意外性をもって受け止められ、読者や執筆者から違和感や抵抗感を訴える声があがったのにはそのような事情がある。しかし今やアニメもアイドルもサブカルとして扱われている。サブカルという語でくくられるものが広がり、一般化したということだろう。

QJの誌面も、そうした時代の変化を反映しながら現在に至っている。もちろん、QJに人気お笑い芸人やアイドルが毎号のように登場するまでになったのは、時代が変わったというだけでなく、歴代の編集者が芸能界とつながりを築くべく努力をつづけた結果でもあるはずだ。

今のQJに対して、1点だけ注文をつけるなら

編集部を1997年にやめてから、フリーランスのライターになった私だが、QJ本誌で記事を書いたのは2度ばかりにすぎない。それでもいまだに、毎号とはいかないまでも、よく買っている。インタビューなどを読んでいると、よくこんなことまで聞き出したなと感心させられることもけっこうある。たとえば、vol.121(2015年8月)のバカリズムの特集では、当時アイドルグループ・でんぱ組.incのメンバーだった夢眠ねむさんが、バカリズムと親交のあるアーティストのひとりとして、彼への思い入れたっぷりにコメントを寄せていた。

言うまでもなく、ふたりは昨年、めでたく結婚されたわけだが、それだけに今となってはこのコメントは貴重と言える。恥ずかしながら私も、ふたりの結婚に際し、あるニュースサイトの記事でこのコメントを引用させてもらった。

最後に今のQJに対して、恐縮ながら1点だけ注文をつけるなら、全体的に取り上げる対象も記事の内容もわかりすぎやしないだろうか。ユースカルチャーマガジンを標榜するにもかかわらず、現在40代の私が読んでも世代間ギャップをあまり感じないのは、ちょっと危ぶむべきかもしれない。わかりやすいものというのは案外歴史に残らないものである。『エヴァ』が現在に至るまで語り継がれているのも、その解釈をめぐって議論が巻き起こった最終2話あってこそだろう。

初期のカオスな誌面を復活させろとまでは言わないが、QJには、特定のジャンルや系譜に位置づけられないようなものをもっと積極的に取り上げてほしいと切に思う。

最近になって『映画秘宝』が版元の解散に伴い休刊したり、『テレビブロス』が定期刊行を取りやめたりと、サブカル系の雑誌の多くが大きな曲がり角を迎えている。そのなかにあってQJが、新たにウェブサイトを立ち上げつつ、紙の雑誌としても引き続きどんな展開を見せてくれるのか。OBとしては大いに気になるところだし、まだまだ可能性は残っているものと信じたい。