ライターの相田冬二は、青山真治が監督を務めた映画『東京公園』におけるインタビューでのやりとりを交え、三浦春馬についてのエピソードを次のように明かした。

「けっして映像遊戯の愚に陥ることはないこの傑作の演出アプローチに対し春馬は(……)『映画って、こんなに自由なんですね!』と感嘆していた。私の耳には、歓喜に満ちた彼の声が今もこだましている」

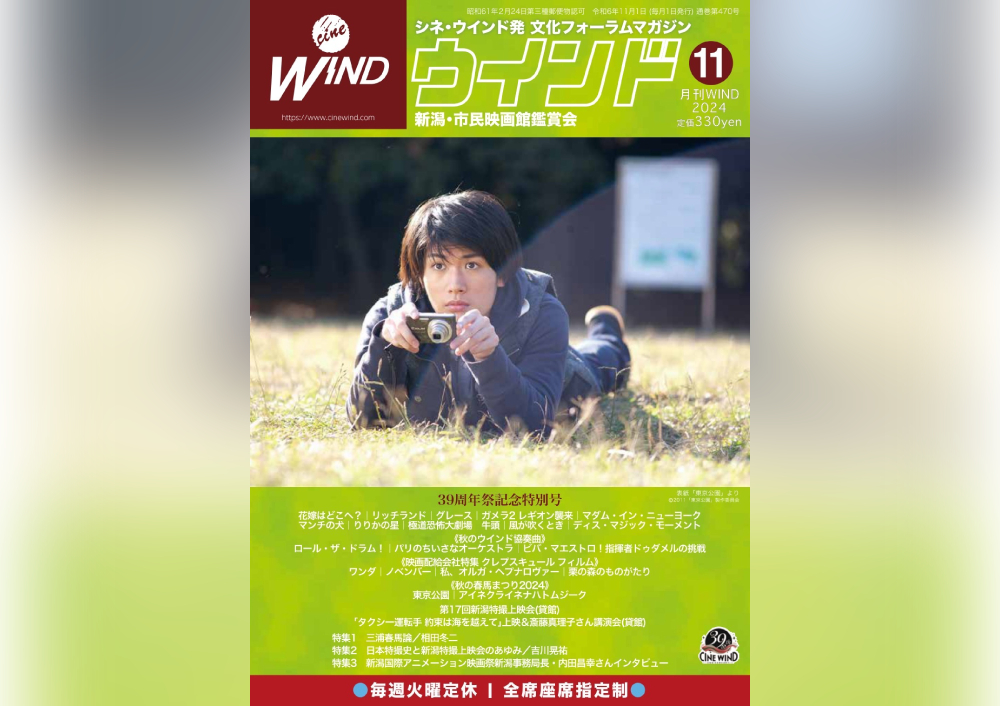

この文章は、新潟・市民映画館シネ・ウインドが毎月発行している『月刊ウインド』2024年11月号に掲載された「三浦春馬論」からの抜粋である。

ここでは9000字超えの相田冬二「三浦春馬論」の後半部に、書き下ろしの「エピローグ」を追加してお届けする。

4:俳優・三浦春馬を知るために必見の2作

三浦春馬にとって映画は、いくつもある活動領域のひとつでしかない。テレビドラマにおける三浦春馬や、舞台演劇における三浦春馬については、また違う座標軸が必要となる。だから、これから記すことはあくまでも「映画の場合」にすぎないのだが、三浦春馬という俳優について知ろうとするなら、まず『東京公園』(2011年)を観るべきだし、その次に『アイネクライネナハトムジーク』(2019年)を観るべきである。

「三浦春馬ムード」にどっぷりハマるのに最適なのは『真夜中の五分前』(2014年)だが、これだけを観ても三浦春馬の真価は体感できない。『真夜中の五分前』は超ビギナー向けであると同時に超玄人向けでもある(それが両立してしまう主演作を有する俳優が、世界に何人いるというのだろう!)。『真夜中の五分前』には前編で記した「幻視を幻視させる」見事なシークエンスがあり(行定勲監督によれば、それは春馬自身のアイデアだという)、慄(おのの)くしかないのだが、やはり『東京公園』と『アイネクライネナハトムジーク』に遭遇してからのほうが、より深く十全に味わえると思う。

食事体験にたとえるなら、『真夜中の五分前』はグランメゾン。ワインに置き換えるなら、シャトー系の赤である。誰もがうっとりすることは間違いないが、それがどれだけ稀有なことなのかを、事前に知っておくと、より幸福度が増す。

『東京公園』はカジュアルなイタリアンであり、飲み心地のよい白ワインである。映画俳優・三浦春馬の入門編として、これは最良の選択であろう。

一方、『アイネクライネナハトムジーク』はジャンルレスで複合的なイノベーティブ料理であり、アルコール度数の低いオレンジワイン。総称して「ナチュール」と言いきりたくもなる。極めて実験的ではあるが、敷居は低い。新しいが、気取りはない。考えてみれば、三浦春馬という演技者は、新しいが、気どりはない。これが「圧」のなさにもつながっている。

三浦春馬はいったい、何と接続しているか。

その答えが『東京公園』『アイネクライネナハトムジーク』それぞれにある。この2作は両極に存在するが、だからこそ、双方を味わう必要がある。

5:青山真治による三浦春馬批評

青山真治監督にとって『東京公園』は大きな意味を持つ。

意味を構成するものはさまざまあるが、最も重要なのはデビュー作『Helpless』(1996年)以来、多くの作品で組んできた名撮影監督、たむらまさき/田村正毅との最後のコラボレーション『サッド ヴァケイション』(2007年)以来4年ぶりとなる新作だったことだ。

「自分が映画を撮るのは田村さんと仕事をするため」とまで明言したこともある映画作家が、ライフワークである「北九州三部作」──『Helpless』『EUREKA ユリイカ』(2000年)『サッド ヴァケイション』から成る──を完結させたあととはいえ、日本映画の歴史を支えてきたカメラマン(彼はその後も自身の監督作を含め、2018年に死去するまで現役の撮影監督であり続けた)と別れたことは、並々ならぬ覚悟の上での決断だったはずである。

青山真治の新たな出発。

自分よりもひと回りも年少の月永雄太(2024年に公開された三宅唱監督『夜明けのすべて』などで知られる現代日本映画を代表する撮影監督のひとり)にカメラを託した青山が被写体に選んだのは、三浦春馬だった。

それまでのフィルモグラフィからは考えられないほど軽やかな作品であること。遺作『空に住む』(2017年)にもこれに近い感触はあるものの、『東京公園』ほどのカジュアルさはない。『東京公園』は青山真治の長編映画の中で最もブリリアントな一本と言って過言ではない。その要因もさまざまに存在するが、やはり三浦春馬主演だったことは、筆頭に挙げるべきだろう。

では青山は、春馬をいかに視界に収めようとしているか。

あらゆる映画で、主人公が初登場する瞬間は重要だが(前編で記した『太陽の子』然り)、『東京公園』での青山の目論見は極めて明瞭である。

カメラマン志望の大学生を演じる春馬の手元がまず映し出され、続いてカメラとそのレンズにふさがれた頭部が画面に差し出される。顔をなかなか見せない、というより、明確に主人公の視線を封殺している。彼の眼球はカメラとそのレンズに隠蔽されており、瞳=カメラアイという二重性が可視化されている。

これは偶然ではない。いくつものクライマックスが用意された非凡な本作の、最もエモーショナルかもしれぬクライマックス──血のつながらない姉にカメラアイそのものと化した主人公が接近していく──においても、春馬の眼差しは隠されているからである。

続いて『東京公園』唯一のキスシーンが現出するが、映画は小西真奈美の表情をしっかり捉えながらも、横顔に終始する三浦春馬の相貌をギリギリ「見せない」アングルを選択している。

もう一度言うが、偶然であるはずがない。

これは「青山真治による三浦春馬批評」なのだから。

視線の封殺は、別なシチュエーションでも立ち現れる。

榮倉奈々とのシーンでは、ここぞ、というときほど、両者は目と目の交錯を禁じられている。あるときは榮倉が背後に立ち、あるときは春馬が背後に立つ(誰かの背後に立つときの彼の芝居は卓越している。たとえばドラマ『おカネの切れ目が恋のはじまり』(TBS)で松岡茉優の背後に立つ彼を見よ)。

とりわけ後者の場面で映像のピントは榮倉に合っており、春馬へのフォーカスはぼやけている。事実上ラストシーンと呼んでいいはずのこの場面で、主人公の像をそのようにしたことで、青山は鮮やかに「韻」を踏んでいる。そう、三浦春馬はこの映画で初めて姿を現すときもそうだったのだ。

三度言わねばなるまいが、これは偶然ではない。

青山真治は確信を持ってそうしている。

目と目で会話する。

多くの作品で、それが芝居の基本とされているが、果たしてそうなのだろうか。撮影時、まだ二十歳(はたち)だった春馬の『東京公園』でのありようを目撃することの、とりとめのない愉悦は、本作がいとも軽快に投げかけてくる上記の問いによるものである。

演技の初心者ならいざ知らず、三浦春馬ほどの上段者ならば、瞳と瞳をつけ合わせるようなまねなどせずとも、映画にしか行えぬ「魂の交換」が実現できる。青山真治はここで、高らかにそう宣言しているようにしか思えない。

事実、定番の形式から外れていながらけっして映像遊戯の愚に陥ることはないこの傑作の演出アプローチに対し春馬は、難しさを感じていないばかりか、「映画って、こんなに自由なんですね!」と感嘆していた。私の耳には、歓喜に満ちた彼の声が今もこだましている。

これは真に驚くべき発言だと思うが、春馬は「榮倉さんとのシーンではお茶をちゃんと味わうことができたんです。お茶の味がちゃんとした」と語った。彼が、青山の現場でいかにリラックスしていたかがわかるはずだ。両者の波長は完全に合致しており、春馬は自由を謳歌していたのだ。

資質も芝居のベクトルもまるで違う3人の女優を前に、三浦春馬がいかに繊細で豊穣な「チェンジアップ」を繰り広げているかは、本作の大きな見どころだが、榮倉や小西とは視線の交わりが(多くの場合)生じていないにもかかわらず、遠方に存在する被写体たる人妻の井川遥とは、肝心なときに目と目がドッキングする。この「ときめき」は物語上必然でもあるが、そこでは「プロ中のプロ」である春馬ならではのリアクションが堪能できる。

言うまでもなく、彼方にいる井川と視線を交わすことができるのは、それまで春馬がカメラアイとして存在し続けていたからであり、青山の春馬への限りない信頼と、春馬の青山への飄々とした献身に目頭が熱くなる。

本作の第一印象は「三浦春馬と女優たち」、いや「女優たちと三浦春馬」かもしれない。本稿の冒頭で記したように、私もまたそうであった。もちろん、この点は間違いなく映画の醍醐味ではあるのだが、男優たちを前にした春馬がいかに振る舞っていたかを見逃すべきではない。

とりわけ、死んだ友人と一緒に住んでいる設定の主人公にしか染谷将太が「見えない」というシチュエーションを、春馬がどのように現前化しているかをつぶさに見つめれば、そのべらぼうな巧さに舌を巻く。

榮倉奈々には「見えない」が、三浦春馬には「見える」。その被写体を嬉々として演じる染谷将太(彼も春馬同様、子役出身の名優だ)の好演もあり、春馬は純然たる技巧派としての才能を悠々と発揮している。「幻視を幻視させる」三浦春馬ならではだ。

そして、物語のすべての発端であり、井川遥の夫役でもある高橋洋(春馬の死後、彼は青山と長く電話で話したことを、青山追悼のエピソードとしてブログで明かしている)との、優雅なスラップスティックも思わせるやりとりにも、春馬の受けの演技の多彩さ、多様性があふれ、カラフルに弾ける。

刮目すべきは終盤、酔いどれた高橋洋を前にした三浦春馬が(実にさり気ない)ジャンプカットで捉えられることである。これはもちろん青山真治の采配であり、青山による春馬批評の最たるものだが、この唯一無二の俳優はジャンプカットによって一瞬、一瞬だけ、時空を超える。

ジャンプカットとは、時間の短縮であり、空間の瞬間移動でもあるが、大樹の根っこで酔いつぶれている高橋の前で、春馬を取り巻く時空はほんの少しだけ「ジャンプ」している。

この「ジャンプ」は、『アイネクライネナハトムジーク』の壮大な予告でもあったのではないか。

6:人間は見えているだけの存在ではない

伊坂幸太郎原作の『アイネクライネナハトムジーク』は、伊坂流連作の趣を残してはいるものの、群像劇の範疇にもオムニバスの範疇にも属していない異形の映画である。後味のよさもあり、そのように捉えられていない可能性もあるが、これは相当な実験作であり、冒険そのものと断じてもいいくらいだ。

もし、違和感が最小限に抑えられているとすれば、それは三浦春馬と多部未華子というゴールデンコンビ──ふたりは『君に届け』(2010年)、春馬が自ら企画を手がけたドラマ『僕のいた時間』(2014年/フジテレビ)でも共演している──の輝きによるものだろう。

だが、春馬は(おそらく)全幅の信頼を置く多部未華子(彼女によれば、両者はオリンピックのように4年に一度、顔を合わせる予定のパートナーだったという。私見ながら「戦友」と呼び得る関係ではなかったか)を前に、キャリア最大の野心を炸裂させている。

春馬が小動物をモチーフにしたと伝えられる主人公(と呼んでいいものか躊躇するほどだ)「佐藤」は、一見、人のいい好青年に思えるが、その一挙手一投足はまさに人間離れしており、宇宙人とでも形容したほうがしっくりくるほどだ。

とりわけ印象に残るのは、何か(その対象は人物に限らず、出来事でもある)に接近する際、ゆっくりゆっくり歩く三浦春馬の姿だ。

春馬はもともと、スロウに歩くことができる名手だが(その様はクリント・イーストウッドやロバート・デ・ニーロにも匹敵する)、ここでは極端な減速が見られる。鈍重の域を超えた「遅い移動」は、もはや時空の歪みさえ生じさせている。

『東京公園』では映像の編集技術によって成された「ジャンプ」を、人力で逆回転させているかに思える。「呑気」の次元から遥かに逸脱した春馬のアプローチは、観る者を凝視させずにおかない。

「佐藤」の物語は唐突に「10年後」に飛ぶ。しかし、「佐藤」は依然として、いや、さらにスロウに動くのだ。

三浦春馬がそこで何を企てていたか、私にはわからない。『真夜中の五分前』の行定勲が語るように「春馬はミステリー」と、ただつぶやくしかない。しかし、彼は、ゆっくりゆっくり歩くことによって、私たち観客が銀幕の時空を見つめる眼差しを濃密にした。これだけは間違いない。

「公園のよう」と劇中で評された『東京公園』の主人公を演じた三浦春馬は、あのとき、あらゆる「環境」と関係を結んでいた。眼差しが届く届かないは関係なく、人物にこだわることさえなく、あたかもカメラマンが風景にレンズを向けるように。春馬は「環境」と接続していた。その優しさ。

無害な困り者「佐藤」を謎めいたアプローチで幻視させた『アイネクライネナハトムジーク』では、スロウにスロウに歩くことで、私たちの視線を釘づけにした。『東京公園』の8年後、進化し続けた彼は、ついに「観客」そのものと接続した。そのすべてを擲(なげう)つような果敢。

三浦春馬は、ゆっくり歩く。

だが、それだけじゃない。

人間は見えているだけの存在ではない。

その真実を体感させてくれる。

私たちを威嚇することもなく、私たちから乖離することもなく。

三浦春馬は、目の前にいる。

7:エピローグ

三浦春馬は、極めて魅力的な笑顔の持ち主であるにもかかわらず、映画俳優としてはそれを己の芸風に接続することはなかった。だから、私たちは今でも彼の笑顔に接するたびに、ハッとする。

彼が笑顔を濫用しなかったのは、その禁欲的なアプローチによるところも大きいが、観る者の体内から「真の笑顔」を生み出すことを願っていたからと考えている。

「せめて笑顔が救うのなら

僕は道化師(ピエロ)になろう」

あのシンガーソングライターはそう歌っていた。

春馬の笑顔を愛でることに留まらず、私は春馬が残してくれたものを笑っていこうと決めている。

エピローグにかえて。

相田冬二