「地元の誰かのうわさが、異様な速さで広まってゆくことが、なによりも耐えがたい」と思っていた、僕のマリさん。九州の田舎で育ち、そのコミュニティの狭さと空気にうんざりしていたはずが、興奮して手にしてしまったルポ『つけびの村』。

「うわさ」に耐えられなくなっていたはずが、自分が「うわさ」する側になってしまったとき、気づいた事実はなんだったのか。マリさん自身の話でありながら、『つけびの村』自体の解説にもなっています。

陰惨な事件を嬉々と語ってしまうとき

九州の田舎で育ったわたしは、大人になったら「東京」に住むと決めていた。高校卒業後は迷うことなく東京の大学を選び、就職も東京一択だった。

大袈裟な祖母は「東京は人殺しの街や」ときっぱり言い放った。わたしが周囲の反対を押し切ってでも東京で暮らしたかったのは、都会への憧れ半面、田舎の狭いコミュニティに疲れていたこともある。

30分に1回しかこない電車、同じ顔ぶれ、週末になれば地元の人間が一挙に集まるショッピングセンター。もうこりごりだった。

そして、地元の誰かのうわさが、異様な速さで広まってゆくことが、なによりも耐えがたいと思っていた。都会には、田舎のうわさ話など比にもならないような娯楽があふれている、と信じていた。

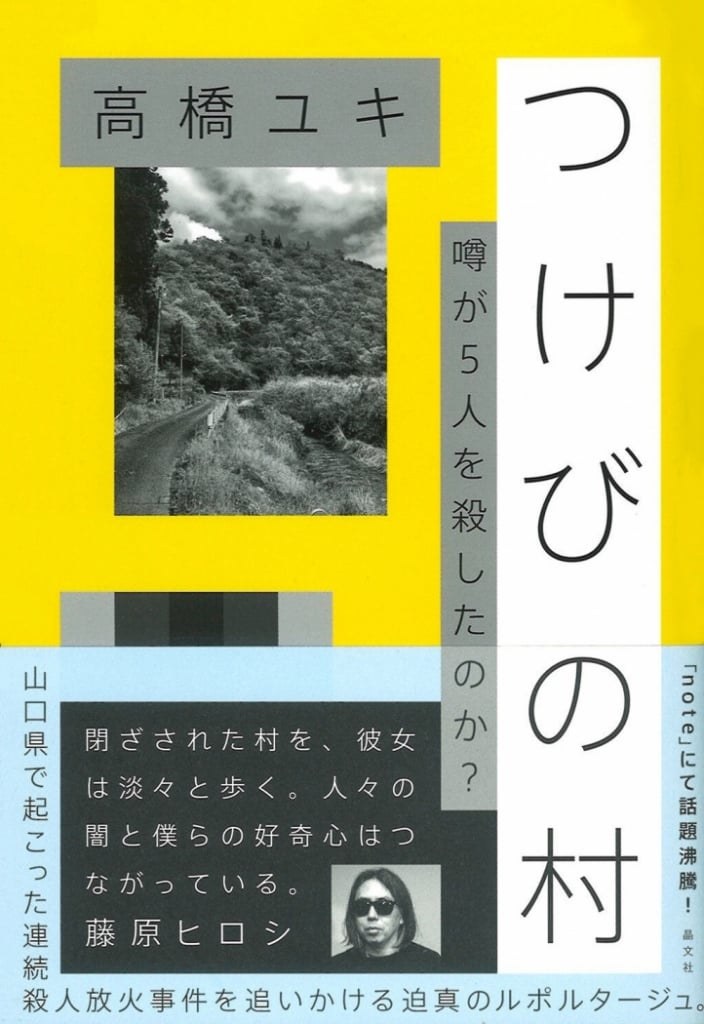

高橋ユキ著『つけびの村』は、2013年の夏、山口県周南市の集落にて発生した連続殺人・放火事件を取材したノンフィクションである。人口わずか12人の「限界集落」で、犯人の男は5人を撲殺し、2軒の家に放火した。

この凄惨極まりない事件をさらに気味の悪いものにしたのが、1枚の貼り紙だった。「つけびして 煙り喜ぶ 田舎者」この意味深な川柳が人々の目に止まり、インターネット上では「平成の八つ墓村」などと呼ばれた。

本著を読み進めるうちに浮かび上がる田舎の闇に何度も背筋が凍ったが、怒濤の展開にページを繰る手は止まらなかった。「限界集落」で起こったこの殺人事件は、祖母の目にどう映るのだろう。そんなことを、ずっと考えていた。

『つけびの村』はウェブサービス・noteに投稿されていたルポであり、それが話題となって書籍化に至った。

noteの記事を読んだわたしはすっかり『つけびの村』の虜となり、知人に記事を紹介し続けた。凄惨な事件を不気味なエピソードとともに語るのは、えもいわれぬ快感が伴った。しかし、ようやく気づくのだ。この行為も、ただの「うわさ」に過ぎないと。

「こわいですよね」「すごく不気味で」などと眉をひそめるわたしの目は、きっと好奇の色に輝いていたはずだ。「もっと知りたい」と興奮してこの本を手にした自分もまた、「うわさ」が好きな人間のひとりだった。

「なにもない」ことがなによりこわい。だから日々、「うわさ」という名の刺激を求めている。都会でも田舎でも、「うわさ」は姿形を変えて人々の興味を煽る。わたしはきっとこの先も「うわさ」から逃れることはできないだろう。いつどこで、誰と暮らしていようとも。