ロシアによるウクライナ侵攻のニュースが今日も流れる。プーチンの正体が見えない、ロシアの人たちはどう感じているのだろうか。「ロシアに生きる人々の姿をよく伝えるのは文学の言葉」と考え「これは他人事ではない」と訴える書評家・豊崎由美が、独裁者を知る国、現代ロシア文学の必読作品を紹介します。

2006年に書かれた“プーチンのロシア”に警鐘を鳴らす小説

現代ロシア文学を代表する小説家のひとり、ウラジーミル・ソローキンに『親衛隊士の日』(河出書房新社)というディストピア小説があります。

物語の舞台となるのは、ロシア史上最悪の暴君として知られるイワン雷帝(1530~1584)時代が蘇ったのではないかと思われるほどの専制政治が復活した2028年のロシア。万里の長城よろしく国の周りに大壁を築き、海外に門戸を閉ざし、人々はロシア製の商品しか買うことができず、ロシア正教会への深い帰依を強制されています。

陛下と呼ばれる専制君主の権力は絶大で、階級制が設けられ、言論の自由はもちろんありません。そんな社会で我が物顔にふるまっているのが、主人公コミャーガもその一員である親衛隊士(オプチーニク)。イワン雷帝時代にも存在した彼ら権力の犬たちは、国家への犯罪を密告する時に用いる決まり文句〈言と事!〉を合い言葉に陛下に刃向かう気配のある貴族の家に押し入っては当主を殺し、その妻を輪姦し、蹂躙の限りを尽くすんです。

親衛隊士たちが乗っている、動物の生首をバンパーに、箒をトランクにくくりつけた真っ赤なベンツや、極小の金のチョウザメを静脈に注射して桃源郷の境地へと導く至高のドラッグ〈アクアリウム〉といったガジェットの魅力。ドストエフスキー『罪と罰』の卑猥な書き替え〈くそったまげた斧のちんぽころんな一撃がくそ婆ァの脳天にどんぴしゃりと当たったのは、(以下略)〉をはじめとする、ザ・ソローキンというべき過激な文体遊び。前にいる隊士の肛門に後ろの隊士がペニスを挿入するというスタイルで数珠つなぎになり、ムカデのように行進するといった究極のホモソーシャルの構図。

などなど、中世返りした近未来の帝国ロシアを描いたこの小説が書かれたのは2006年。ソローキンは今から16年も前に、“プーチンのロシア”に警鐘を鳴らす小説を書いていたんです!

文学の力も借りるべき

その過激な慧眼の持ち主が2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻という暴挙を受け、全世界に向けて発信した「過去からのモンスター」というエッセイが『文藝』の2022年夏号に緊急掲載されています。

〈自分自身の絶対的な権力、帝国的な攻撃性、ソ連崩壊のルサンチマンによってあおり立てられた敵意、西側の民主主義に対する憎悪をたっぷりと吸い込みながら〉年を追うごとに力を蓄え成長していったプーチンという名のモンスターが、最初は魅力的で健全な指導者としてロシア国民の前に登場したこと。その後、16世紀にイワン雷帝という〈偏執病や数多くの悪徳に取り憑かれた野心的で残酷なツァーリ〉が作り上げた権力のピラミッドを、この怪物がいかに登りつめ、権力を獲得して以降、どのように人格や思想、施政方針を変容させていったかを、ソローキンはわかりやすい比喩と共に明らかにしています。

〈彼は破滅の運命にある──なぜなら自由と民主主義の世界は彼の陰鬱で暗い小世界よりも大きいからだ。破滅の運命にある──なぜなら彼が新しい中世を、腐敗を、嘘と人間的自由の蹂躙を求めているからだ。なぜなら彼は過去だからだ。〉

今回の世界的有事に際して、メディアはロシア政治や軍事関係の専門家の知見を借りる報道を繰り返しているけれど、わたしは文学の力も借りるべきなのではないかと思っています。なぜなら、ロシアに生きる人々の姿をよく伝えるのはフィクションやノンフィクションやエッセイといった文学の言葉だからです。プーチンのようなモンスターを理解するのにソローキンの『親衛隊士の日』が有効であるように、イワン雷帝以来、幾人ものモンスターの独裁に脅かされてきたロシア(ソ連)の人々を身近な存在にしてくれるのは文学作品だと、わたしは思うんです。

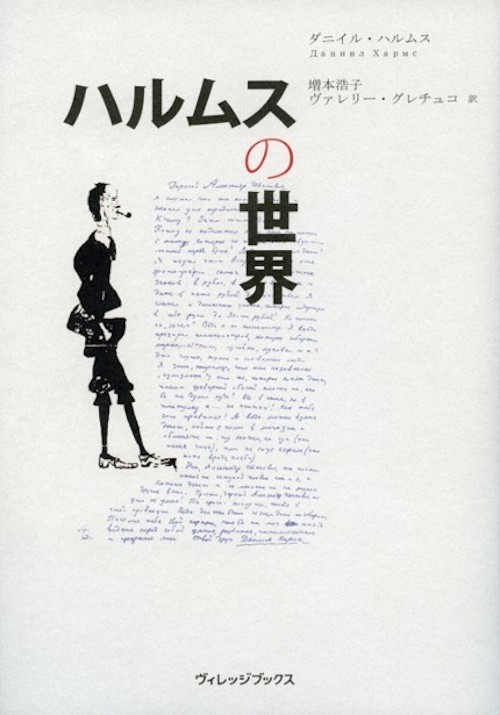

傑作短篇集『ハルムスの世界』の不条理

というわけで、皆さんに紹介したい小説家がいます。ダニイル・ハルムス。1905年にペテルブルクで生まれたロシア・アヴァンギャルドを代表する作家のひとり、ロシアにおける不条理文学の先駆者です。

スターリン政権下でアヴァンギャルド芸術が弾圧を受けるようになったハルムスは、児童文学作品を発表するようになったものの1931年に逮捕され、1年間の流刑生活を送っています。釈放後は発表するあてもないまま不条理小説を数多く執筆。1941年に再逮捕され、翌年に刑務所で亡くなりました。

ハルムスの作品はソ連時代は当局によって発禁処分を受けていて、ゆえに長らく世間に知られないままでした。しかし、1970年代にアメリカとドイツで“発見”された後、ソ連でもペレストロイカ期に解禁されて、以降ロシアのみならず世界各国でカルト的な人気を集めています。

そのハルムスの全体像を知ることができるのが、増本浩子とヴァレリー・グレチュコ編訳になる傑作短篇集『ハルムスの世界』(ヴィレッジブックス)です(上記のハルムスの経歴もこの本に倣っています)。

ラテンアメリカ文学作品の多くは「マジックリアリズム」と評されますが、その語源は、西洋型の文明に慣らされているわたしたちにとっては「マジカル」な描写が南米の人々にとっては「リアル」だということから来ています。同じように、ハルムスが描く不条理な状況や描写を民主主義の国の読者が読めば「コミカル」と笑い、ソ連(当時)の人たちはおそらく「シリアス」と受け止めるのではないでしょうか。

笑いも凍りつくコミック・リアリズム

ハルムスの作品世界の中で、人は平気で誰かを殴り、殴られたら殴り返します。人はいとも簡単に死に、誰もその死を悼みません。なぜ殴るのか、なぜ死ななければならなかったのか、その理由はどこにもありません。とても気持ちのいい夏の日は、誰かが誰かに唾を吐きかけたり、女が子どもを殴りつけたり、小さな犬が細い脚を折って歩道に横たわっていたり、小さな男の子が痰壺に入った汚らしいものを食べていたり、農夫が安酒を飲んで女たちにイチモツを開陳したりして始まります。奇妙な前提が提示されても〈四本足のカラスがいた。そのカラスには本当は足が五本あったのだが、そんなことはどうでもいい〉といった具合で、歯牙にもかけられません。

ハルムス世界の住人は、たとえば落ちてきた煉瓦で頭蓋骨がへし折られても、野次馬に向かって〈みなさん、どうぞご心配なく。私は予防接種を受けていますから。ご覧ください、私の右眼には小石が刺さっているでしょう。これもちょっとした事件だったんですよ。こういうことに、私はもう慣れているんです。私は何があってもへっちゃらです!〉と言い放ち、「結婚」という単純な言葉の意味すら共有できない母子は、息子が母親の首を絞めるという暴力で不毛なやり取りを終わらせるんです。

そうしたあれこれは、秘密警察が跋扈し、言論の自由が封殺され、隣人が隣人を告発する監視社会にハルムスは殺されたのだという事実を知らないまま読めば、「ナンセンス小説」として無邪気に笑って読めるはずです。でも、こうした不条理でナンセンスなことのすべてが、ソルジェニーツィンも『収容所群島』で報告している1930年代から40年代のソ連では「リアル」だったとしたら? 笑いも凍りつくコミック・リアリズム。ハルムスの作品には独裁者や監視社会がどんな風に人間を追いつめるのかがユーモラスな筆致で描かれているんです。

最後に一作だけ全文を引用します。「ソネット」というタイトルの掌篇です。

私の身に奇妙なことが起きた。7と8のどちらが先に来るのかが、突然わからなくなったのだ。

「ソネット」(ダニイル・ハルムス『ハルムスの世界』所収)

私は隣人たちのところに行き、この問題についてどう思うか尋ねた。

彼らも数字の順番をよく思い出せないとわかったとき、彼らも私もどれほど驚いたことだろう。1、2、3、4、5、6までは思い出せるのに、そこから先は忘れてしまったのである。

私たちはみんなで、ズナメンスカヤ通りとバッセイナヤ通りの角にある食料品店「ガストロノム」に行って、そこのレジ係の女性に、私たちを困らせている問題について尋ねた。レジ係の女性は物憂げに微笑み、口から小さな金槌を取り出し、鼻をピクピク動かしながら言った。「私の考えでは、8が7の後に来る場合には、7の方が8の後だと思うわ」

私たちはレジ係の女性にお礼を言い、うれしい気持ちで店から出た。だが、レジ係の女性が言ったことをよく考えてみると、私たちはまたしょんぼりしてしまった。と言うのも、彼女の言ったことには何の意味もないように思われたからだった。

いったいどうすればいいのだろう。私たちは夏の庭園に行き、そこで木を数え始めた。しかし6まで来ると、私たちは数えるのをやめて言い争い始めた。次に来るのは7だと言う者もいれば、いや8だ、と言う者もいた。

私たちはもっと言い争いを続けることもできたのだが、幸いにもそのときひとりの子どもがベンチから落ちて、上あごと下あごの両方の骨を折ってしまった。この出来事が私たちの気をそいだ。

それで私たちはめいめいの家に帰って行った。

物事のあり得べき形がわからなくなり、ついにはわからないことも気にならなくなり、子どもが骨を折るような事態を〈幸いにも〉と言ってしまうような社会に生きるということ。これはソ連時代の人々の精神性を象徴して見事な一篇と思います。

現代ロシアの人たちが、過去に帰ろうとしているプーチンというモンスターのせいで、ハルムスの作品を「リアル」だと思ってしまうような世界に再び放り込まれたりしませんように。そう祈ると同時に、在日ロシア人を差別するバカ者どもが現れるような日本に生きるわたしは、中島京子が小説『やさしい猫』(中央公論新社)で描いている入管行政の酷い実態でもわかるように、ハルムスが命がけで書き続けた作品に描かれている不条理が決して他人事ではないということを自覚しなくてはとも思うのです。