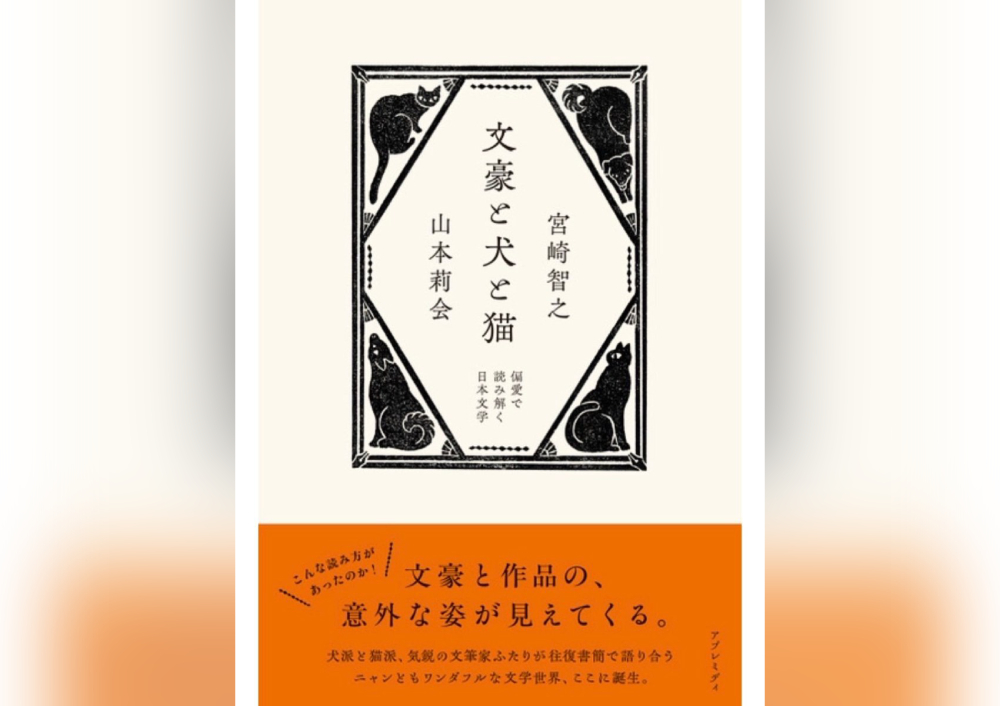

文芸評論家、エッセイストの宮崎智之、文筆家の山本莉会による共著『文豪と犬と猫 偏愛で読み解く日本文学』(アプレミディ)が6月28日に発売された。

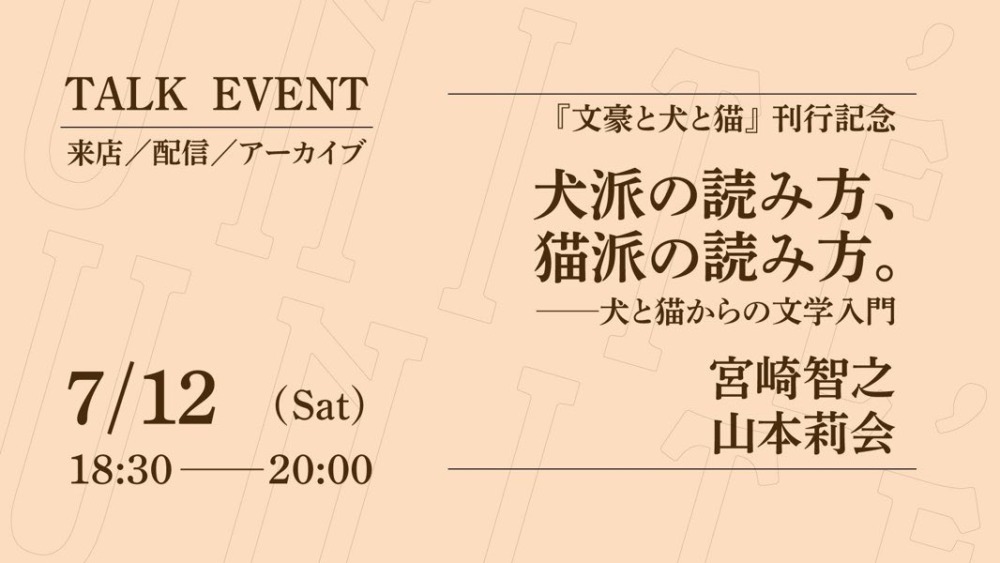

本稿では同書の内容と7月12日(土)に開催されるトークイベント概要とともに、収録作『「堕落論」と犬』の試し読みを先行公開する。

人間と動物の生きる喜び、哀しみ、そして寂しさを深掘り

本書は、犬好きの宮崎が「文豪と犬」、猫好きの山本が「文豪と猫」についてエッセイ風の往復書簡を交わしていくというもの。

平易な文体で書かれながら本格評論として読むことができ、犬好き、猫好きの文豪のエピソードを楽しみながら、ただのエピソード集には留まらず日本文学に新しい視座を与える内容となっている。

人間と動物の生きる喜び、哀しみ、そして寂しさが深掘りされる一冊だ。発売日翌日に重版するなど反響も大きい。

山本莉会にとっては本作がデビュー作。また、本書の売り上げの一部は、公益社団法人アニマル・ドネーションを通じて全国の動物福祉活動を行う団体に寄付される。

三鷹のUNITÉ(ユニテ)でトークイベント開催

7月12日(土)18:30からは、三鷹のUNITÉ(ユニテ)で本書刊行後、初めてとなるトークイベント『犬派の読み方、猫派の読み方。──犬と猫からの文学入門』が開催される。

登壇者は宮崎智之と山本莉会のふたりです。日本文学に詳しければ『文豪と犬と猫』を通して入門でき、詳しくなくても新しい読み方の発見があるイベントだ。

イベントは、来場参加/オンライン参加ともに募集中。

収録作『「堕落論」と犬』試し読みも先行公開!

「堕落論」と犬(宮崎智之)

山本さん、お手紙ありがとうございます。新年に入ってから風邪を二度も引き、一度は二週間も長引いてしまいました。僕は喘息持ちで、これが出てしまうとかなりキツい。何事にも健康が最も大切だとあらためて実感した次第です。そんなこんなしながらも、今回紹介する犬好きの文豪である坂口安吾の作品をずっと読んでいました。坂口安吾を最初に読んだのは高校生時代で、小説「桜の森の満開の下」に描かれている美しくも恐ろしい世界に魅了されたのを覚えています。その後も度々、安吾を読んできましたが、その度ごとに印象が変わっていきました。そして今回、犬についての記述を読み、また新しい安吾の姿を見つけたように思います。

前回の往復書簡で山本さんが紹介してくれた室生犀星の「華々しさに欠けた平凡さ、生活を見誤らない眼差し」は文学において非常に重要な視点だと僕も認識しています。しかし、ご存知のとおり「無頼派」と呼ばれた安吾は正反対の生き方をした人でした。安吾を一躍有名にした評論(随筆とも)に「堕落論」があります。この作品は発表当初からセンセーショナルに取り上げられ、坂口安吾の文名を今もなお決定的にしている要因のひとつといってよいでしょう。この本が出版される二〇二五年は、第二次世界大戦の終戦から八〇年の節目にあたります。安吾は終戦から一年にも満たない一九四六(昭和二一)年四月、文芸誌『新潮』に「堕落論」を発表しました。原稿用紙にしてわずか二〇枚ほどのこの作品が七九年のときを経ても読まれ続け、また読まれ続ける価値を有しているところに文学の凄みを感じます。そしてよくよく考えてみれば、戦後に書かれた評論のなかで「堕落論」が知名度としては一番なのではないかという事実に思い至りました。「堕落論」の名を知らない人はそうはいないでしょうから。

坂口安吾は、一九〇六(明治三九)年に新潟県で生まれました。父の仁一郎は憲政本党所属の衆議院議員、その後妻となった実の母であるアサは旧家出身、一三人兄妹の第一二子として育ちましたが、安吾は家庭にあまり馴染めませんでした。当時の県立新潟中学校に進学するものの落第し、東京の豊山中学校に編入学させられてしまうことになります。「私は小学校の時から近眼であったが、中学へはいったときは眼鏡なしでは最前列へでても黒板の字が見えない。私の母は眼鏡を買ってくれなかった。私は眼が見えなくて英語も数学も分らなくなり、その真相が見破られるのが羞しくて、学校を休むようになった」(「石の思い」)といったことが落第のきっかけになったそうです。なんとも捻くれた安吾らしい理由です。

東京に出てからの安吾の足取りは忙しなく、全て詳述するのが難しいのですが、中学を出てからの一時期、安吾は荏原尋常高等小学校分教場で代用教員として働いていたことがあります。この学校、実は現在の代沢小学校なのですね。僕と山本さんが出会った街の下北沢にある小学校です。僕は近くに住んでいましたから、代沢小学校の緑道沿いに今もひっそり残る安吾の文学碑を見に行ったことがあります。そこには「人間の尊さは 自分を苦しめるところにある」という安吾の言葉が残されていました。このようにして文豪の足跡と、自分の生活がクロスするとうれしいですよね。

上京後の安吾は、仏教やフランス語などを熱心に学び、次第に文学の道に入っていきます。「ファルス(風刺的笑劇)」を掲げ、二五歳で同人誌に発表した小説「風博士」などが認められて文壇デビュー。検閲があった戦中は一部にしか知られない存在でしたが、終戦後に「堕落論」を発表すると一気に時代の寵児となりました。しかし、年に一〇冊以上ともいわれている猛烈な仕事量をこなすために、ヒロポンなどの覚醒剤を常用し、睡眠薬中毒にもなってしまいます。私生活でも奇行が目立つようになり、「無頼派」を地でいくようになる。

自身が通っていた競輪レースの写真判定に不正があったのではないかと検察庁に告発して大々的に報道されたり、睡眠薬を多量摂取して半狂乱となりライスカレーの出前を一〇〇人前も頼んだりと、こうした伝説にはとにかくこと欠きません。僕は大量の飲酒によって膵臓を壊し、アルコール依存症となって断酒中の身ですから、こうしたエピソードを辿るのはキツいですし、正直にいって悲しいです。一九四七(昭和二二)年に結婚した妻・三千代の著作『クラクラ日記』によると、群馬県の桐生に引き篭もってからは、滅多に上京することがなくなり、熱心に取り組んだ芥川賞の選考委員のほかは講演や座談会などを一切断っていたといいます。彼女は一度だけ安吾の講演を聴いたそうですが、そのときも演壇に立つ前にヒロポンを飲み、聴衆を笑わすサービスなどをせず、ただ専門的なことを抑揚のない声で話し続けていた。僕なんかはそれこそがファルスであると思ってしまう。並べて比べるのはおこがましいものの、執筆のプレッシャーやストレスから、なにかに頼ってしまおうと思う気持ちは、同じ物書きとして痛いほどわかってしまうからです。なんとなくの直感ですけど、安吾は実はとても真面目な人だったのではないかと僕は考え込んでしまうのでした。

そんな安吾が愛したのは、妻がきっかけで飼い始めた犬だった。三千代は、「我が家で犬を飼うことを提案したのは私で、そのために相当な苦労をさせられる結果になった。それを少しも予測しなかったのは大変なあやまりだった。代々の犬たちは、みんな私に大きな重荷を負わせ、それは坂口が亡くなるまで続いた。私には赤ん坊の頃から犬と共に育った記憶があって、少し生活が落ちついてくると、犬のいないのがものたりなくなる」(『クラクラ日記』)と少し後悔まじりに書いていますが、ルポルタージュ的な仕事として手掛けた「安吾の新日本地理」における「秋田犬訪問記―秋田の巻―」の冒頭に安吾は、「私は犬が好きだ。何匹いても邪魔にはならないが、小犬一匹の遊び場にも足りないぐらい家も庭もせまいから、欲しい犬も思うように飼えないのである」と、堂々とその愛について書くくらい犬が好きでした。

一時は五〜六匹も家にいて、アイヌ犬、日本犬などたくさん飼いましたが、とくにお気に入りだったのは、フランスの音楽家ジャン=フィリップ・ラモーから「ラモー」と名づけたコリー犬です。二代目・ラモーは川端康成の世話で手に入れたそうで、犬好きの文豪同士の結びつきに驚かされます。三千代は「ラモーは、私の一張羅のキモノにおしっこをひっかけて台無しにしてしまったが、坂口がどんな顔をしてよろこぶだろうと思うと、ワクワクして一刻も早く家に着きたかった」(『クラクラ日記』)と、川端宅へ迎えに行った日を回想している。息子で写真家の綱男氏も「父が犬をたくさん飼い始めたのは、桐生に引っ越して亡くなるまでの三年ほどの時期である。新参の犬たちは土間で飼われたが、ラモーだけは座敷にいることを許されていた」(「犬の群れの頂点に立つ」)と記しています。最晩年期の安吾の元には、心が許せる犬が近くにいた。そのことに、僕は切なさとうれしさとを同時に感じるのです。

「秋田犬訪問記」でもコリー犬への愛情を隠さず、「もっとも、コリーは容姿が雄大で美しいから、御婦人がこれを連れて歩くと御婦人の方が見おとりがする。ボルゾイの美しさはコリー以上だが、コリーには雄大さがある。日本婦人は体格的にすでに甚しく劣勢で、コリーを連れて歩いて見劣りしないとなれば、これを美人コンクールの最終予選にパスしたものと認めてよろしく、ミス・ニッポンの有力候補であろう。五尺五六寸以上の外国婦人の体格がないと、どうもツリアイがとれないようだ。ウチの女房には、これが嘆きのタネである」と、なんとも安吾らしい調子で贔屓しています。ただ、僕が注目したのは次の記述でした。

外国種の犬はたいがい利巧で、訓練もきくし、主人をはなれて、一本立ちの行動ができるものだ。そのうちでもコリーは特に利巧な犬であるから、これと小型や中型の日本犬を一しょに飼うと、日本犬の頭の悪さが身にしみて情なくなるのである。

日本犬は主人と合せてようやく一匹ぶんの働きができるのである。〔…〕

ただベタベタと、イヤらしいほど主人に忠義である。ワケも分らずに、ただベタベタと忠義というのは全く情ないもので、サムライ日本のバカらしさ、頭の悪さ、そのままである。自分の家の近所と、主人と一しょの時だけは無性に勇み立つ。むやみによその犬とケンカをしたがる。そのくせシェパードのようなはるかに強大な犬に会うとシッポをたれて逃げ腰になる。

さらに、他の作品ではこんなことも書いています。「私はコリーという犬を飼ってるうちに、だんだん猛獣とよばれるものを飼ってみたくなったのである。シートンもいってるように、コリーは猛獣と変りはない。特に狼とほとんど同じだ。ケンカすればコリーの方が狼に勝つのである。ところが、コリーぐらい人間に親しみを感じている犬はほかにない。コリーの習性や性癖から判断して、たぶん猛獣とよばれているケダモノ、実は人間の親友になりうる温和な連中ではないかと考えるようになったのである」(「ケダモノと武器」)、「私は飼主の友でしかない普通の犬はキライだ。コリーは人間全体に親愛を表わす。少くとも彼らの素性が知れさえすれば。この愛情は清潔であるが普通の犬よりはむしろ猛獣とよばれるものがこれに近い性癖を持っているように私は考えている」(「動物の言葉」)。僕はこうした安吾の犬に対する記述を読みながら、この書き方、この論理の捻り方に既視感を覚えました。「堕落論」にそっくりではないかと。

前述のとおり、安吾は原稿用紙たった二〇枚の評論「堕落論」で一躍有名になりました。終戦の約一年後に発表された「堕落論」がなぜそこまで画期的だったのか。戦中は戦争に夫を送り出した妻の貞操や武士道といった道徳規範が尊ばれました。しかし、それは上から押しつけられた規範ではなかったか。人間の本性がそうではないから、そのようなことが叫ばれたのではなかったか。人間は本来、堕落する。それは戦争に負けたからなどでは決してない。

むしろ安吾は戦時下の東京で「偉大な破壊」や運命に従順な人間の姿に美しさすらを見出していた。「あの偉大な破壊の下では、運命はあったが、堕落はなかった。無心であったが、充満していた。猛火をくぐって逃げのびてきた人達は燃えかけている家のそばに群がって寒さの暖をとっており、同じ火に必死に消火につとめている人々から一尺離れているだけで全然別の世界にいるのであった。偉大な破壊、その驚くべき愛情。偉大な運命、その驚くべき愛情。それに比べれば、敗戦の表情はただの堕落にすぎない」(「堕落論」)。人間の本性と堕落とを戦時下に尊ばれていたものと対置させ、安吾は痛烈にその欺瞞を暴きました。

戦争に負けたから堕ちるのではないのだ。人間だから堕ちるのであり、生きているから堕ちるだけだ。だが人間は永遠に堕ちぬくことはできないだろう。なぜなら人間の心は苦難に対して鋼鉄の如くでは有り得ない。人間は可憐であり脆弱であり、それ故愚かなものであるが、堕ちぬくためには弱すぎる。〔…〕そして人の如くに日本も亦堕ちることが必要であろう。堕ちる道を堕ちきることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。

つまり人間が人間の本性に従うことを安吾は「堕落」と呼び、逆説的に肯定しました。この考え方は、犬の猛獣性に親しみを覚える安吾の感性とそっくりではないでしょうか。主人に忠義を尽くそうとする犬に「堕落して本性を取り戻せ」と言っているように思えるのですね。犬との付き合い方にも安吾の文学性が通底していることに僕は気づいて驚嘆しました。

さて、安吾は最期の最期に子をもうけました。「人の子の親となりて」という随筆に、「私には子供が生れないと思っていたので、家族のつもりで犬を飼っていた。いろいろの犬を飼ったが、最後にはコリー種に落ちついて、いまも二匹いる。だから綱男が生れたときも、まず何よりも犬と比較して考える。仔犬は買ってきた時から人にじゃれるし旺盛な食慾があって可愛いものだが、生れたての子供は目も見えないから、反応というものがない。自分のオナカから生んだ母親はその瞬間から子供が可愛いかも知れないが、男の私にはまるで縁もなく愛嬌もない生物が突然現れてわが子を称するようなもので、はじめの一ヵ月ぐらいはいかに扱うべきか窮したのである」と書き、我が子をかわいいと思うに至る気持ちを戸惑い気味に表現しています。そして、子をもうけてから「別に、生きぬいて働く自信ができたわけではないが、なんとなくただ漫然と自信がついてきたのである」と記したのでした。

しかし、安吾に残された時間はもうあと二年ほどになっていました。取材旅行から帰った安吾は桐生の自宅で脳出血を起こし、そのまま永眠します。享年四八歳。葬儀では愛犬のラモーを世話した川端康成が「すぐれた作家は、すべて、最初の人であり、最後の人である。坂口安吾氏の文學は、坂口氏があつてつくられ、坂口氏がなくて現れない〔…〕桐生の廣く大きい家で坂口氏はコリイを數頭、上にあげて暮してゐた。この人なつつこい中型犬は、昔、私がものを書く膝に寄りそつて離れなかった。坂口氏のコリイを思つてみるだけでもさびしい」と弔辞を読みました。

「なんとなくただ漫然と自信がついてきた」と犬と子を前にして破顔する安吾を想像しながら、やっぱりなんにしたって健康が最も大切という思いを、僕は強くしました。

参考文献

坂口安吾『堕落論・日本文化私観』岩波文庫

大久保喬樹『坂口安吾『堕落論』2016年7月(100分 de 名著)』NHK出版

『新潮日本文学アルバム 坂口安吾』新潮社

坂口安吾『暗い青春』角川文庫

平凡社編集部 『作家と犬』平凡社

『坂口安吾全集18』ちくま文庫

『坂口安吾全集16』ちくま文庫

『川端康成全集第34巻』新潮社