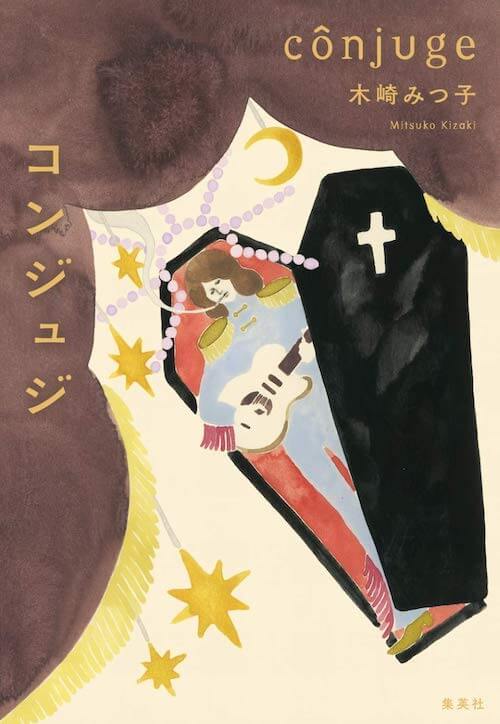

ユーモア感覚もポイント高い「コンジュジ」

杉江 次はマライさんのイチオシ「コンジュジ」ですね。第44回小説すばる文学賞受賞作で、ここまではすべて初候補の作者です。私も「推し、燃ゆ」の次にこれが好き。

マライ 精神的に追い詰められた語り手が「生き延びるための逃避手段」としてアイドル愛に突き進む、という展開は『推し、燃ゆ』に似ていて、共通する要素はあります。でも「コンジュジ」の場合、「偶像化したアイドルを無自覚ながら自分の意のままにコントロールしようとする」「現実を妄想に従属させようとする」という積極性があります。その結果、現実と妄想が彼女の中では地つづきであるということが非常に説得力豊かに描かれている。文体もそうですけど、意表をついた展開をぶつけてくる感じとか容易に論破できないハッタリのかまし方がボルヘスに似ているように感じられました。それも作者の中で完全に消化して錬成し切ったレベルのものとして。なので、ものすごく優れたマジックリアリズム小説でもあると思うんです。価値基準を深いところで揺らがせる感じがあって、この異界の描き方はファンタジーやSFのそれとはまた違う。すごい才能が出てきたと思いますし、どう考えても傑作です。

「コンジュジ」あらすじ

11歳のとき、せれなはリアンに恋をした。リアンは〈ザ・カップス〉というバンドのメンバーで、彼女が生まれる前に死んでいた。駄目男の父と息が詰まるようなふたり暮らしの中で、リアンについて調べ、夢想することがせれなにとっては唯一の生きる希望になっていく。

杉江 私が感心したのは、妄想の中でアイドルがだんだん骨肉の備わった生き物になっていって、最終的には主人公が最も憎悪している対象であるはずの男性性そのものになるところです。最初のほうで主人公にふた昔前の少女漫画を描かせて、十二等身くらいある現実にはありえない姿でアイドルを妄想させるのなんかも巧いですよね。そこから現実化が始まっていくわけですから。

マライ ところどころに顔を出す深く乾いたユーモア感覚もポイント高いです。作者は英国コメディとかかなり好きなんじゃないかな。

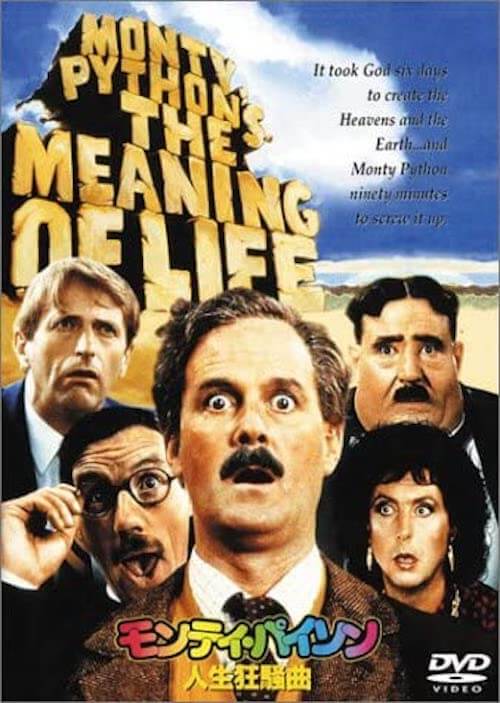

杉江 ああ、父親が吐くところで『モンティ・パイソン 人生狂騒曲』を連想しました(笑)。

マライ そうそう(笑)。あと、女性として若い女性の描き方に共感できました。女性から見た異性の恐ろしさみたいなことが本当によく書けていると思います。この作品の父親は、完全な異物として書かれていますね。

杉江 女性である主人公からは理解不可能なモンスターとして父親が描かれます。この父親が主人公に示す態度はほとんどが嘘で粉飾されているので、支離滅裂な人間に見える。そこが変だと感じる読者はいるかもしれませんが、理解不能な人間がそばにいるという恐怖を描いているのだから、むしろ現実に即しているんだと思います。ここも「推し、燃ゆ」との共通点なんですが、摂食障害や児童虐待の問題を描きつつ、ありがちなテクニカルタームを一切出さない点も私は評価高いです。主人公の行動だけで彼女の危うさをじゅうぶんに語っていますよね。

マライ はい。だから文章も実に優れていると感じました。

杉江 日本は性暴力や小児性愛の問題について異常に甘いところがあります。5作の中では「日本人が言われると一番困る」ことが書かれた小説ですよね。もちろん世界共通の問題ではあるのですが、ドイツでもこうした小説は書かれているのでしょうか、ということがちょっとお聞きしたいです。

マライ ああ、ドイツにも陰湿な性暴力は多いですから作品が書かれる背景はあると思います。今ぱっとは題名が出てこないんですが。ちょっとずれてしまうかもしれないですけど、数年前からドイツでは「聖職者による性暴力」がクローズアップされているんです。報道や、それに関するドキュメンタリーがけっこう映像でもリリースされている。そちらに今は問題意識が向いているかもしれませんね。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR