ジェンダーやフェミニズムに興味があるフリをしているだけ。自分は「知らないだけ」という幸せに浸かった、マジョリティだ。

女性の生きにくさに目を向けていた(つもりだった)私は、『ジーンブライド』(高野ひと深/祥伝社)を読んでこう突きつけられている。

痛みや苦しみを目の当たりにしなければ気づけないマジョリティ

取材をした映画監督には「褒められると男は勘違いしてしまう」と言われ、せっかく見つけたランニングコースには自慰行為にふける男を見かける……。本作は、こんな「女性であるゆえの生きづらさ」に絶望する主人公・諫早依知(いさはや・いち)が、今を必死に生き抜く姿を描く。

エンタメ系情報誌でライターをしている彼女は、過去に打ち合わせや取材現場で数々のセクハラやルッキズムを受けてきた。それらの経験から考えられる危険を回避するために、「仕事の打ち合わせには男性に同行してもらう」「女性声優へのインタビューへはひとりで向かう」など、さまざまな対処をして仕事に臨む。

ほかにも、男性と一対一になる可能性がじゅうぶんにある仕事用に「虫よけ」と言って指輪を買おうと考える依知や、女性トイレにペンが置いてあることを理由にカフェを出ようとする女性たちの姿も印象的だった。

私はこれらの描写を読んで、特に後者ふたつについてはすぐにピンとこなかった。ここに「その背景にある危険を知らない環境で過ごしてこられた幸せ」という名の特権があると感じている。

考えれば、割とすぐにわかるのだ。虫よけのために指輪を探す裏には、パートナーの存在をちらつかせなければしつこく言い寄られてしまうリスクが潜んでいること。女性トイレにペンが落ちているカフェから移動する背景には、盗撮という立派な犯罪があること。

彼女たちの行動の理由がわかった瞬間、心から震え上がったし怒りを覚えた。それと同時に、いかに自分が自分の見えている世界の中でしか生きていないのか、想像力を働かせたつもりになっているのか、作中で描かれる女性たちの痛みや苦しみに触れなければ気づきもしなかった自分の鈍感さにはっとさせられたのだ。

特権者は気づけないくせに言わせもしない

実際に触れたり言われたりしなければ、気づかない恐怖がある。その恐怖に脅かされ傷つけられてきた人がいる。そう気づかされたはずにもかかわらず、私はまだじゅうぶんに女性の生きづらさを理解できていない特権者だと、作品を読み進めていくなかで思い知らされた。

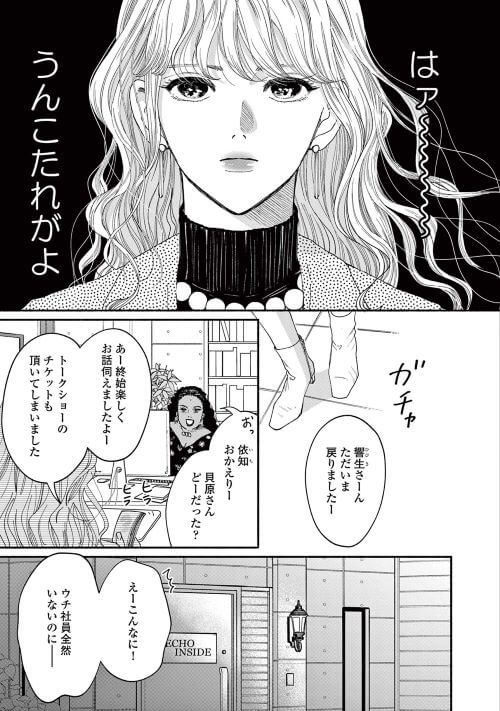

私は怒っている人を見ると、「まあまあ落ち着きなよ」と言ってしまうタチである。作中で依知が放ったある言葉を読んだときも、この性格がむくむくと顔を出してきた。

いいよね

あんたらはあんたらの事だけ考えてりゃいいんだから

あたしらはあんたらの事まで考えておかないと

死ぬかもしれないっていうのに

依知がこの言葉を向けたのは、打ち合わせに急きょ同行してくれることとなった中学生時代の同級生・正木蒔人(まさき・まくひと)だ。依知の行動の理由を理解できず、質問はするものの興味はないから調べないと言った蒔人に、彼女はこう言い捨てた。このとき私は依知に「もっと他に言い方が……」と思ってしまったのだ。しかし自分にも、思い当たる節がありすぐに考え直した。

それは20代半ばに働いていた職場の忘年会企画でのこと。部長から女性の先輩へ、「上役の横に女性を配置するように」とのお達しが出たのだ。1年を労う場であるにもかかわらず、女性社員はお酌要員、お飾りとしてしか参加できない不平等を目の当たりにした瞬間、私は「そんなのおかしい!」と抗議した。

しかし「(女性が)横でおしゃべりをしてくれるだけで機嫌が取れるから」という超絶意味不明な理由で、その抗議が揉み消されてしまったのだ。到底諦められる理由ではなかったのだが、心から尊敬していた男性上司から「本当にごめん」と言われて折れてしまった。

女性社員がこういう扱いを受けるのは、この一件に留まらなかった。ただ抗議をしてもそれっぽい理由を並べられ、丸め込まれる。そして私は声を上げるのをやめ、「はいはい、わかりました~」「だるいけど行ってきま~す」と悪態をつくことで自分の気持ちをなんとか落ち着かせる方向へと舵を切った。

抗議をする上で悪態をついたり嫌味を言ったりするのは、コミュニケーション上の怠慢だと思う。しかし「嫌だ」「おかしい」と何度も声を上げたところで、耳を傾けてもくれない。それどころか抗議をするたびに自分の立場が悪くなるのだ。声を上げるたびに自分がますます傷つくのだから、悪態くらいつきたくなる。

言われなければ気づかないくせに、口に出されたらまっすぐ受け止めようとしない。依知を一瞬でもなだめようとした私の考えは、自分の痛みをないがしろにした人たちの言動となんら変わりないものだった。

誰もがこの世界のどこかで特権者

女性対男性の構図が取られているように思える『ジーンブライド』。しかし私は、これはけっして女性と男性を二分する物語ではないと思っている。依知もマジョリティとして描かれているからだ。

依知が打ち合わせへの同行を依頼した蒔人は、イレギュラーな事態に対応するのを極端に苦手とする人物である。キャッシュカードを紛失した際、彼は慌てふためき人生終了くらいの勢いで落ち込む。その姿を見た依知は、大げさなというツッコミをしかけた。そんな彼女に蒔人の特性を伝えたのが、同居人である武智だ。そして武智は蒔人に「1時間探しても見つからなければカードを止める」という明確な目標を示すことで、彼を絶望の淵から救い上げた。

依知はこのとき蒔人の特性を知ったはずだ。にもかかわらずその後の待ち合わせの約束で、かなりざっくりとした場所指定をしている。依知もまた蒔人の生きづらさに鈍感な特権者なのだ。

“どうして君がそんな事しなきゃならないんだ”

虫よけに指輪を買おうとしていた依知に蒔人は、「指輪カモフラージュもできて、いざというときに攻撃もできて、さらに絵を飾ることもできる」という3wayの壁掛けフック(300円)を手渡すシーンがある。

彼女が「死ぬかもしれない」と言った理由をネットで検索した彼なりの解決策だった。依知は蒔人が取ったこの行動を機に、打ち合わせをリモートにできないか打診しようと次の手立てを考える。自分の特権を認識した上で相手の立場で物事を考えられる人がいるという事実は、人を前進させる力になるのではないだろうか。

人は誰しも、この世界のどこかでマジョリティだ。本当に難しいことではあるがこの事実をはっきりと自覚しつづけることが、苦しむ人のSOSに耳を傾け受け止める第一歩なのだと思う。「苦しいばかりじゃ何も解決しない」「まあまあ、落ち着いて」「対案はあるの?」なんて言葉は、特権を持つ者だからこそ言えることだと肝に銘じたい。

【関連】「ジェンダー的にはいい!けど…」な作品との向き合い方