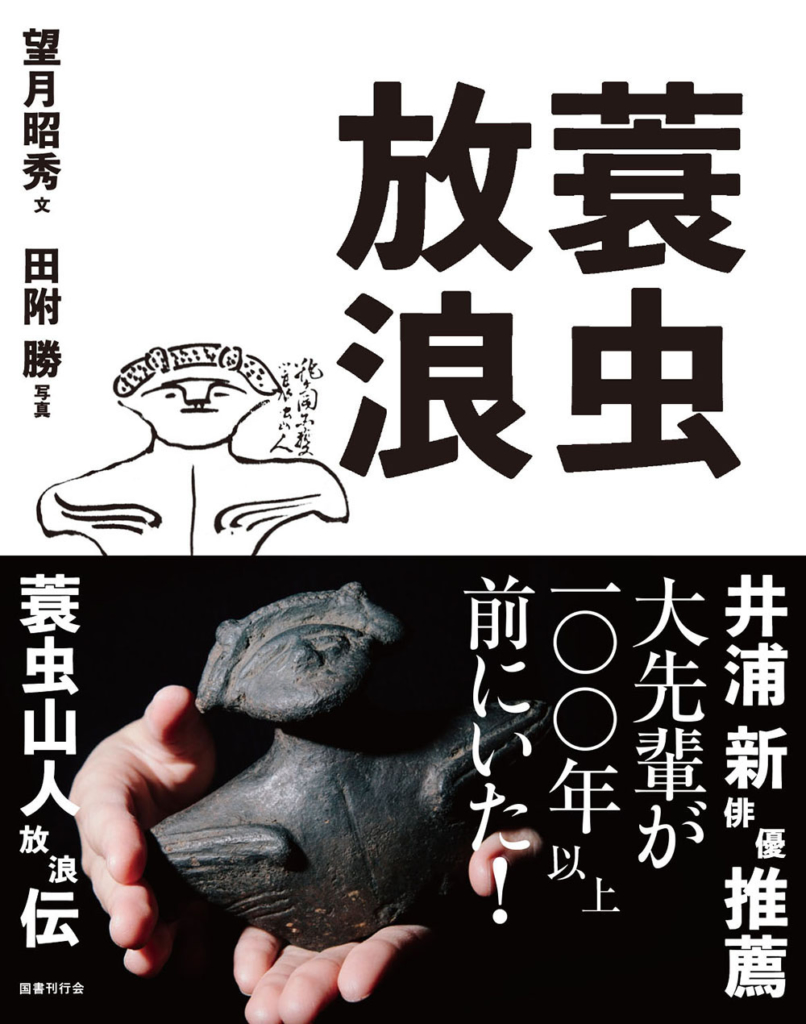

過去に目を向ければ意外な発見がある。望月昭秀・文、田附勝・写真『蓑虫放浪』(国書刊行会)は、そんな発見に満ちた評伝だ。

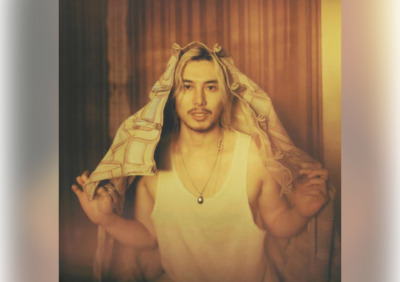

幕末から明治時代をエネルギッシュに生きた知られざる絵師・蓑虫山人の生涯は、俳優の井浦新が「シンパシーを感じる大先輩が100年以上前にいた!」と推薦コメントを寄せるほどに魅力にあふれている。まさに注目の一冊といえるだろう。

キーワードは「縄文」

「——そんなにすごい人なんですかね」。愛知県名古屋市にある長母寺の住職は、著者に向かってそう呟いた。長母寺はこの評伝の主役となる人物、蓑虫山人の墓がある寺だ。

終焉の地の住職さえちょっと訝しむほど、蓑虫山人の評価は判然としない。世間的にはほとんど知られていない人物だ。だが著者はそんな人物の足跡をたどって全国を巡り、彼が抱いた夢を、人生を浮かび上がらせていく。

蓑虫山人とはどんな人物だったのだろうか。ひと言で説明すると、幕末から明治期にかけて全国を旅した絵師だ。美濃国(現在の岐阜県)に生まれ、14歳で家を出てから60歳を超えるまで放浪をつづけ、各地の様子を絵や書に残している。

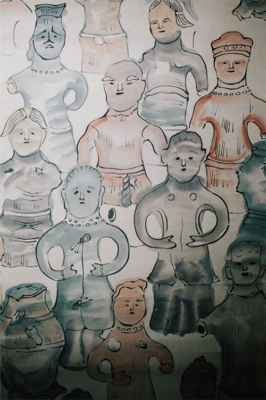

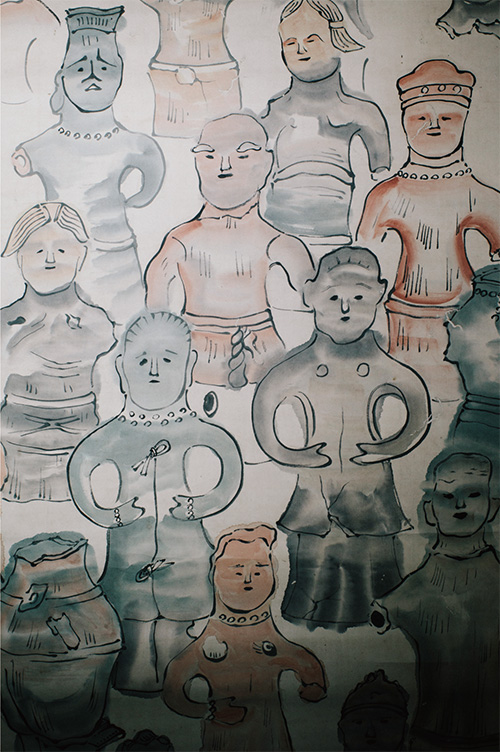

旅の道中では考古遺物の収集にも精を出し、それらを集めて展示する「六十六庵」の設立を夢見た。少し変わった名前の由来は、まさに虫の蓑虫から。蓑虫山人は旅の際には「笈(おい)」と呼ばれる日用品などを入れる箱型のリュックサックのようなものを背負っていたが、彼の笈は広げると小さな小屋になった。家を背負って歩く自身を、巣ごと移動する蓑虫になぞらえて名づけたようだ。

その蓑虫山人の足跡を辿るのは、縄文時代を独自の切り口で紹介するフリーペーパー『縄文ZINE』編集長の望月昭秀と、写真集『東北』が第37回木村伊兵衛写真賞を受賞し、縄文土器のかけらを保管状態そのままに撮影した写真集『KAKERA』などの作品を発表している田附勝のふたり。

世間一般にとっては無名な蓑虫山人だが、実は各地で縄文時代の遺物を収集していたり、縄文後期を代表する遺跡として日本史の授業にも出てくる「亀ヶ岡遺跡」を発掘し、その様子をいち早く学会誌に寄稿していたりする。望月・田附による旅は「縄文」を入口に始まった。

ポップかつ誠実に表現する蓑虫山人の生涯

幕末〜明治期を生きた人物で、キーワードが「縄文」。歴史に興味がない人などは遠く感じてしまうかもしれないが、その心配は杞憂だ。

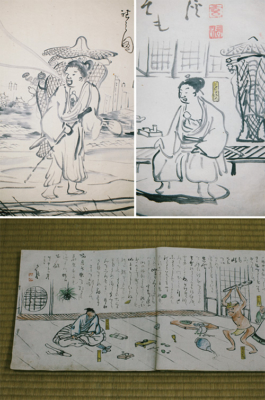

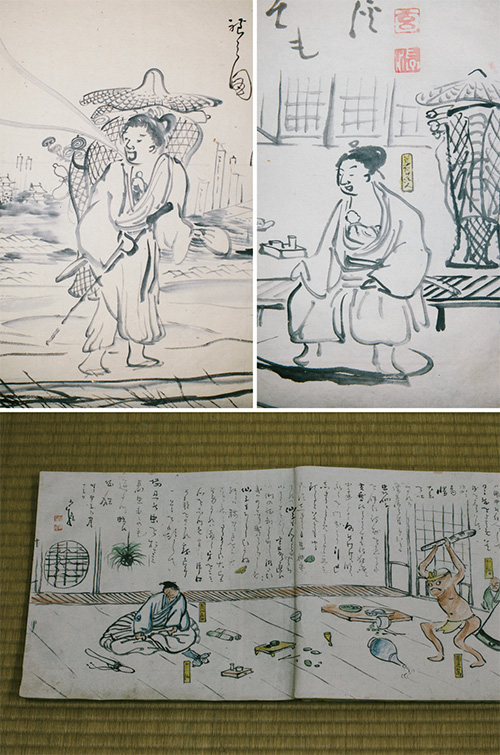

たとえば、著者は蓑虫山人がかついだ笈のことを「新たなライフスタイルとして定着してきたタイニーハウスやスモールハウスの『はしり』ではないだろうか」と評する。また、蓑虫山人が懐に人形を忍ばせて旅をしていた様子が描かれた絵日記を見ては、「ぬい撮り」を引き合いに出す。当時と現代を接続する試みが積極的になされているのだ。

それは著者が『縄文ZINE』で縄文時代と現代に生きる人々をつなげようとする切り口とも重なる(余談だが、『縄文ZINE』最新号の第一特集は大木式土器とランジェリーを重ねて論じる「土器はセクシーを目指す。」で、この跳躍も本当におもしろい!)。

そのほかにも、YouTuber、プリクラといった言葉で蓑虫山人の行動を評したり、絵日記に描かれたエピソードを「東京03のコントのよう」とコメントしたり……著者が現代のカルチャーと言葉巧みに結びつけることで、蓑虫山人の存在はどんどん身近になっていく。

「サブカルポップ仙人」というみうらじゅんあたりを彷彿とさせるフレーズも、本書の中で著者が蓑虫山人を形容したものだ。豊富に収録されている蓑虫山人の絵も温かみとユーモアを感じさせ、その時代に流れていた空気をフレッシュに伝えてくれる。

一方で、そうしてポップに紹介することを試みながらも、その功績や先進性、面白さばかりをクローズアップしないのがこの評伝の誠実さだ。

蓑虫山人の行動を裏づける史料は絶妙に残っていない。蓑虫山人が発掘調査を行った亀ヶ岡遺跡からは、私たちが「土偶」と聞いて真っ先に想像するであろう片足の遮光器土偶が出土している。

史料を集めると、どうもこの歴史的発見をしたのは蓑虫山人ではないかと思えるのだけど、決定打となる確証が得られず仮定の域を出ない。

あと、蓑虫山人は絵日記などで話をたびたび「盛る」ので、その記録のすべてを信じることができない。この史料のなさと愛すべきうさん臭さが、蓑虫山人を「実はすごい人」として語ることから遠ざけている。

かといって、そのうさん臭さを過剰におもしろがることもしない。それは蓑虫山人の人生を矮小化することにつながるからだ。

だから著者はおもしろエピソードを次々に消費するようにではなく、長い半生の中で蓑虫山人が見せた多面性を取りこぼさないようにしながら、時にはその夢と呼応しながら描く。

それは著者がゆかりの地を巡り、縁のある人物の声を聞く中で、蓑虫山人の人生に確かな熱と重みを感じたからでもあるだろう。著者は自分を突き動かす感覚について次のように書いている。

その旅のスタイルや変人ぶりから、信頼のおけない人物と感じる読者もいると思う。それでも筆者は、二〇代で抱いた夢を六〇代になっても同じような熱量で語り続けていた蓑虫を、ただのいい加減な人物だとは思えない

『蓑虫放浪』(国書刊行会)より

奇抜な発想の奥にある“意志”に光を当てる

蓑虫山人の夢とは、六十六庵の設立だ。本の後半では、この夢の実現に向けて蓑虫山人が奔走する姿が描かれる。

といっても計画そのものはなかなか前進しないのだが、東北で集めた縄文時代の遺物を集めて展覧会を開催したり、柱や壁、屋根に至るまですべてを竹で作った住居「籠庵」の制作のため、「材料の竹を提供してくれたら絵を描きます」とクラウドファンディングのようなことをしたりと、六十六庵の実現に向けた試行錯誤は常につづけている。

この行動力と人を巻き込む力があれば六十六庵の設立も実現できるのではないかと、読みながら胸が高鳴る。

籠庵の計画では、庵自体のおもしろさもさることながら、制作した笠松円城寺地区から蓑虫山人が終の住処にしようと考えていた岐阜県志段見まで16キロもの距離を祭りの山車のように運んで行ったという。

「ほんとかよ」と思ってしまうエピソードだが、絵日記だけでなく当時の賑わいを伝える新聞記事が残っているので、蓑虫山人のただの空想ではないのだろう。

しかしおとぎ話のような絵日記はやっぱり見れば見るほど現実味がなく、眺めていると不思議な気分に包まれる。それは蓑虫山人と一緒に同じ夢の中にいるような、幸福な不思議さだ。

その籠庵は、ある春の大風の日に飛ばされてしまったそうだ。住居を失った蓑虫山人は長母寺にたどり着くが、ある日の風呂上がりにのぼせてそのままあっけなく亡くなってしまう。なんだか最後まで掴みどころがない。

結局、六十六庵の夢は叶わなかった。だがたとえ道半ばであっても、蓑虫山人がその夢に向かって歩いていたことを、この本はしっかりと記録している。

その人生を丹念に追った上で、いい加減さや奇抜なアイデアの奥に隠れていた、蓑虫山人が大切にしていたことに光を当てる。

「こんな人物がいた方が世の中は面白いのだ」と著者は書く。その言葉に強く頷く。