“取るに足らない”けど、観る者一人ひとりの心をダイレクトに打つ

しかしそれでも……と、その個人的な感傷を世界に届けようとするのが本作である。TVスターへの純粋な憧れと、父親の不在のなかで息苦しくなっていく母親との関係。少年にとって秘密の文通は、母との緊密すぎる仲から逃れるための行為であり、ジョン・F・ドノヴァンのスターとしての懊悩(おうのう)よりもルパート少年にほうにドラン自身が投影されているのは明らかである。 ルパートは母を強く愛し、同時に、成長するのに伴って自立への欲求が芽生え始める。その葛藤を本作は捉えているのだ。そして、母との複雑な関係を解決できずに成長してしまったのがジョン・F・ドノヴァンにほかならず、彼は母親グレース(スーザン・サランドン)と近づいては離れを繰り返しながら、ひとつのスキャンダルが命取りになるような業界で次第に自分を見失っていく。

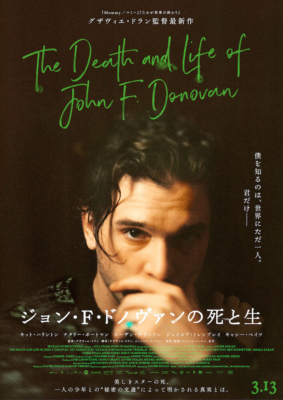

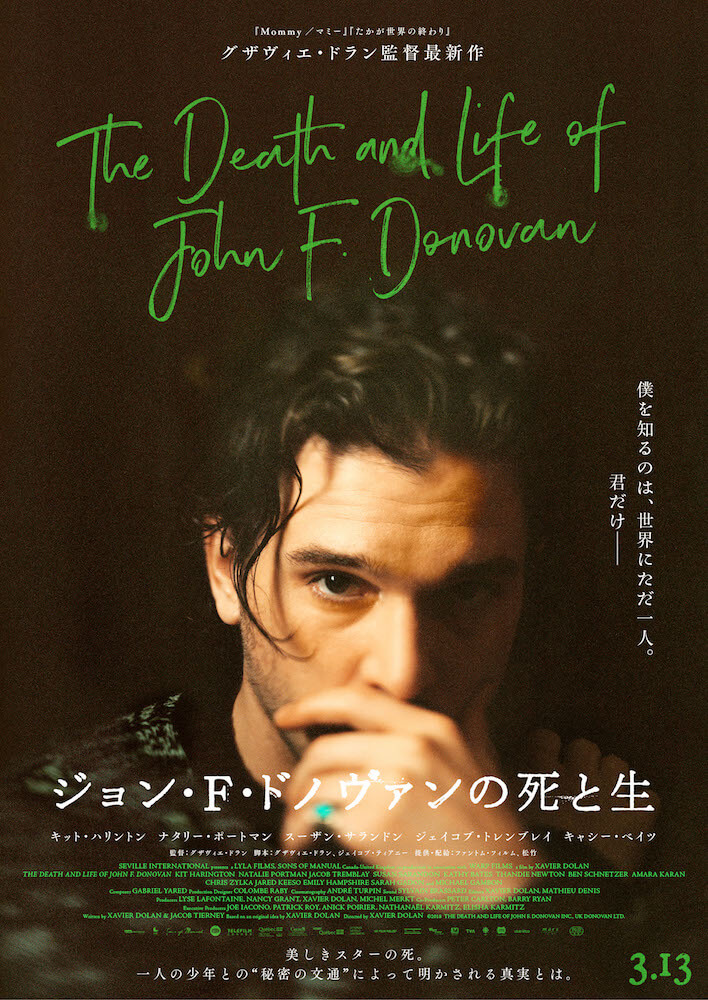

(c)2018 THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD.

ルパートの母サムは、これまでのドランの映画に登場してきた「母」ほど奔放だったり感情的だったりするようには見えないが、どこか場当たり的で落ち着いているとは言いにくい。だから彼女を演じるのは、私たち観客にとってもその子役時代の記憶があるナタリー・ポートマンでなければならなかった。幼く感情的な「母」は、その頼りなさによって息子を無自覚に縛ってしまう。だからこそルパート少年は、母親との緊密な関係から逃れられなかった自分の未来の姿としてのジョン・F・ドノヴァンに思い入れ、やがて、彼の死を乗り越えなければならないだろう。

(c)2018 THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD.

結果として『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』は、ドランの集大成のような佇まいを持ちながら、過去と決別するような清々しさを感じさせる。ラストにはザ・ヴァーヴの「ビター・スウィート・シンフォニー」が威風堂々と流れ、かつて母の愛の呪縛から逃れられなかった少年は、ようやく新しい人生を獲得しているように見える。だとすればドランもまた、自身がこだわりつづけてきた主題と本作でようやく決別できたのだろうか。彼の作家としての成長を、だから、長く彼の作品を観てきた者は感慨深く見届けることになるだろう。

10代で監督デビューしたドランは常にその「若さ」で作品が語られる宿命にあったが、何よりも作品の思春期性の高さがそれを補強してきたようなところがある。ドランの映画において、個人的な問題はどこまでもドラマティックで、エモーショナルだ。彼が差し出すパーソナルなモチーフはここでも世界にとって“取るに足らないもの”だが、何よりもその切実さにおいて、観る者一人ひとりの心をダイレクトに打とうとするのである。

映画『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』

2020年3月13日(金)新宿ピカデリー ほか全国ロードショー

原題:The Death and Life of John F. Donovan

監督・原案・脚本・編集:グザヴィエ・ドラン

出演:キット・ハリントン 、ナタリー・ポートマン 、ジェイコブ・トレンブレイ 、スーザン・サランドン 、キャシー・ベイツ、ベン・シュネッツァー 、マイケル・ガンボン

配給:ファントム・フィルム/松竹