少女写真家・飯田エリカと、QJ編集部・高橋の音声番組『夕方5時の会議室』。メディア業界で働く同世代ふたりが、日常で感じているモヤモヤを、ゆる〜くカジュアルにお話しします。

第15回も、コラムニスト・月岡ツキさんがゲストで登場。IT企業に勤めていた20代前半、働きすぎて心身が疲弊し、休職した経験のある月岡さん。メディア業界の働き方を軸に、ワークライフバランスについて考えます。

※音声収録は2025年8月29日に行いました

この記事では、音声の前半部分だけをテキストで公開。後半はYouTubeまたはPodcastよりお聴きください。

業界全体が「圧倒的成長」に狂乱していた時代

飯田 前回「産む・産まない」の話をしてたら、やはり労働の話に行き着きましたね(笑)。高橋さんに、月岡さんのnoteの記事【「ご自愛する」という戦い方】をお勧めいただいたんですが、あの記事、いいね数が異常ですよね。

月岡 当時のTwitterのトレンドで4位ぐらいまで行きました。タレントさんがリツイートしてくれて。

高橋 あの記事を書いたのは、月岡さんおいくつくらいのときでした?

月岡 20代前半、働き始めて3〜4年ぐらいですかね。新卒からめっちゃ働いてたんですけど、ガス欠したのがそのnoteを書いたぐらいの時期だった気がします。

高橋 若いときって体力もあると思いがちで、がむしゃらに働く方は多いですよね。そのときのお仕事は?

月岡 大学出てIT業界に入って、コンテンツ作る系の仕事をしてました。仕事をがんばって自己実現をしたい気持ちもあったし、それをよしとする業界とか会社の空気みたいなのもあったので。あの時代って、ビジネス業界全体が「成長」みたいなキーワードのもとにみんなが狂乱していた時代だったような気がするんです。

今ってもうちょっと成長をスピードダウンして、ちゃんとセルフケアをしていこうみたいな風潮ができてきたと思うんですけど、あのころはかなりネオリベ(=ネオリベラリズム、新自由主義)っていうんですかね? なんかその、成長していけ!みたいな……。

高橋 「圧倒的成長!」みたいな? 特にIT業界はありましたよね。

月岡 そう、圧倒的成長時代!(笑) 私も圧倒的成長しなければいけないと思っていたので、同期よりも先に会社の中で表彰されたい、好敵手とかライバルのような感じの脳でやっていて、まわりもみんなそうだったので、マジでがんばらなきゃと思っていたんです。

会社というか業界全体が、毎日が「文化祭の前日です!」みたいな感じの働き方だったんですけど、人間って毎日文化祭の前日やってるとおかしくなるんですね……。

飯田 そうなんですよね、わかります……。

月岡 で、ふと朝起きると体の変なところが痛い、胃を通り越して背中が痛くて、ちょっとこれは働けないかも……と休職しましたね。キツかったけど、若かったので、休んだら元気になったんですよ。シンプルに休みがなかったっていうのもあったのかも。

高橋 (休職前は)土日もお仕事されてたんですか?

月岡 土日も働いてました。やっぱり圧倒的成長マインドで、働くことによってライバルに差をつけろ!みたいな感じのバイブスがあったんです。休日に出勤してる人もいたし、会社行ったら誰かいるかな〜って。

飯田 出勤しなくても、勉強とか何かしてないと!みたいな感じですよね。

月岡 習い事とかも、今は自分の好きな習い事をやってるんですけど、あのころって仕事とかビジネスに関係のない習い事をやる発想がまずなかったんですよ。やるなら英会話とか。生産性に突き動かされ続けて死にかけた、みたいな感じではありましたね。

高橋 いやー、ハードワークは危険ですよね。私も最近ちょっと働きすぎなので、今日はおふたりの話を聞いて勉強して帰ろうかな……(笑)。

飯田 大丈夫かな?(笑) 私も全然人のこと言えないんですけど、月岡さんがあのnoteを書かれたのが25歳ぐらいなんだと思ったら、すごく早い段階であそこに行けたんですね。

月岡 私がよかったのは、若いときに一回転んだこと。圧倒的成長で人は死ぬこともあるのかもしれない、じゃあもうちょっと自分が健やかに生きられる働き方とか暮らし方を構築し直さなきゃって、早く気づけたのはすごくよかったですね。

自分に合った働き方を見つけるには?【続きはこちら】

休職を経て、今は本業を週3日+副業ライターとして働いている月岡さん。新しい働き方による心身の変化は? 続きはYouTubeまたはPodcastよりお聴きください。

次回も月岡ツキさんゲスト回。長野に移住して感じた、東京と地方の違いを語ります。

-

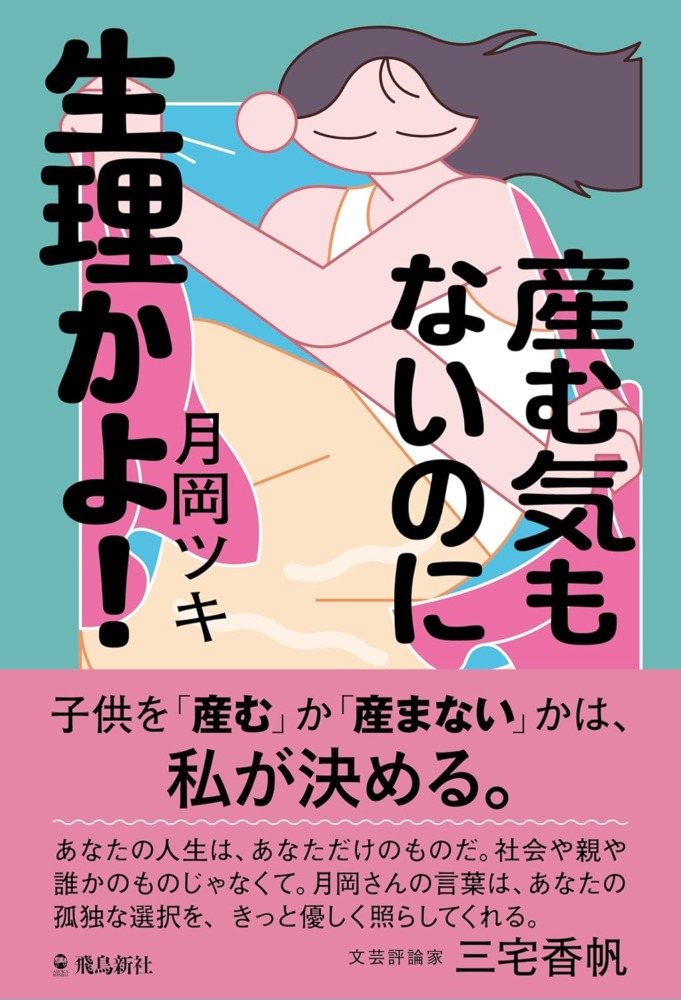

『産む気もないのに生理かよ!』(飛鳥新社)/月岡ツキ

「母になりたい」とは思えない。

でも、「母にならない」とファイナルアンサーもできない。どうして産みたいと思えないのか、

どうして産みたくないと言い切れないのか。

自分の身体、自分を産んだ母、母になった友達、

生きてきた世界、いま生きている社会。

さまざまな側面から「産む産まない問題」を綴ったエッセイ集。関連リンク

関連記事

-

-

ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる

よしもと漫才劇場:PR -

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -

『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地

Devil ANTHEM.:PR