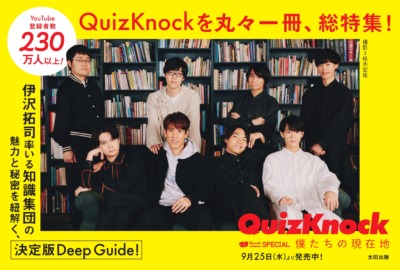

QuizKnockが若者に伝えたい「決めること」の大切さ。伊沢拓司・須貝駿貴・田村正資が“ディベート企画”に込めた思いとは?【ゼロエミッションスクール エネルギーの未来を学ぶ夏の特別講習!】

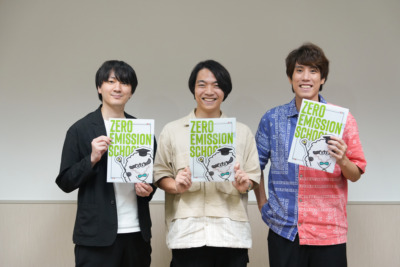

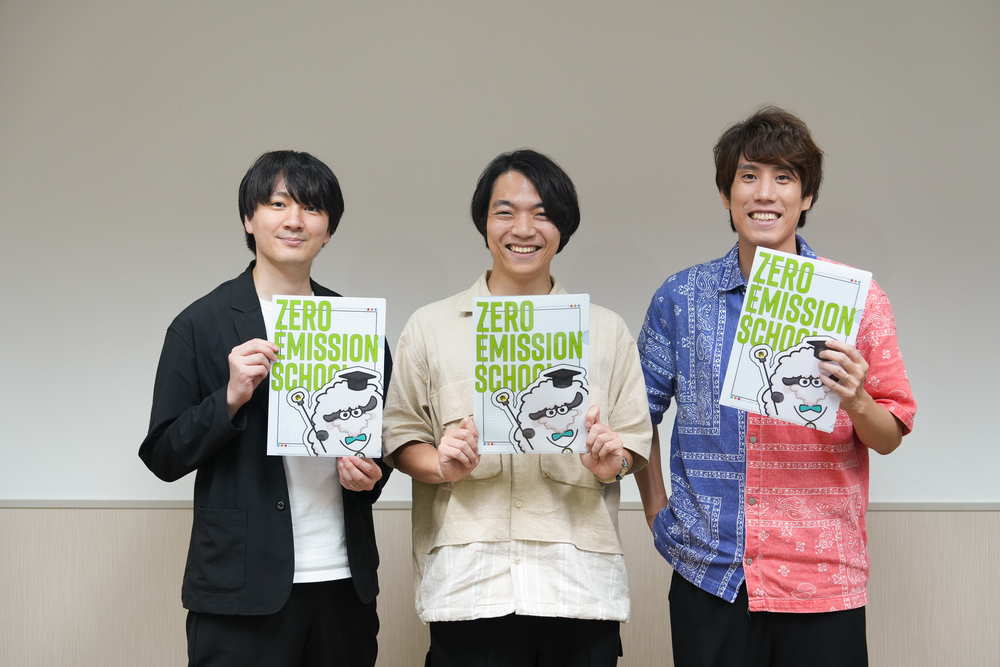

7月26日、愛知県碧南市で『ゼロエミッションスクール エネルギーの未来を学ぶ夏の特別講習! 〜クイズやディベート観戦で楽しくQuizKnockと地球の未来を考えよう!〜』(※)が開催された。

本イベントでは「どちらの意見がいいか(学生自身が)決める」コンテンツが用意されており、頭を悩ませている参加者も少なくないようだった。

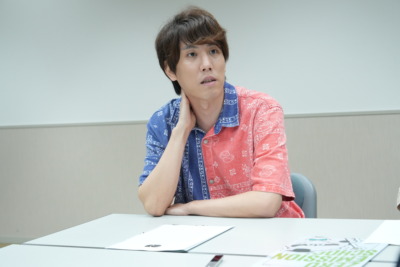

このイベントでQuizKnockが若者たちに伝えたかったこととは? 出演者としてステージに立った伊沢拓司と須貝駿貴、そして本プログラムの企画者である田村正資の3人に話を聞いた。

※「ゼロエミッションスクール」とは:日本最大の発電会社である株式会社JERAとQuizKnockが共同で行っているエネルギーに関する情報発信プロジェクト。普段はYouTubeでの動画配信や特設サイトでのクイズの出題などを行っているが、夏休みの特別版ということで今回リアルイベントが行われた。今回取材した碧南編は、愛知県在住または愛知県内の学校に在学している中高生・高専生が対象

若い世代の「エネルギー問題」への関心が高まっている

──今回のイベント参加者は、愛知県在住または愛知県内の学校に在学している中高生・高専生が対象でした。学生たちと一緒に「エネルギー問題」を考えてみて、いかがでしたか?

伊沢 若い世代の関心が高いなと思いましたね。土地柄や、このイベントに来ている人の特性というのもあるとは思いますが、我々が子供だったころに比べて、「エネルギー問題」というトピックの重要度が非常に高まっているんだなと。

そこで、日本最大の発電会社であるJERAさんとともに「エネルギー問題」についての知識を届けられるということは、非常に有意義なことなのかなと、改めてこの施策の重要性を思い知りました。

須貝 みんなが積極的な態度で参加してくれたのが、非常にうれしかったですね。今回のイベントは、内容的にけっこう難しかったんじゃないかと思うんです。それでも、中学生でも臆さずに話してくれたし、高校生はさすがのコメントを述べていたりしたので、最近の子供はこんなに勉強ができてまじめなんだな、と思いました。

──イベントの中で印象的だった場面はありますか?

伊沢 参加者に問いかけたときに、手がすごく挙がったことですかね。正直、企画段階では、参加者に意見を聞こうとしても、手が挙がるかわからなかったから、困ったとき用にノベルティも用意していたんです。でも、そんな心配はまったくなかった。みんなが意欲的に臨んでくれたし、発言しづらいように思うことでも手を挙げてくれたというのは、エネルギー教育以上に価値があることだと感じました。

須貝 僕も、模擬ディベート(※)を観る前とあとで自分の意見が変わった理由をしっかり説明してくれたことは、印象に残っています。ただ感想を言うのとは、ひと味違いますからね。僕らも聞いてほしいことをまとめてしゃべるようにはしていたんですが、参加者のみんなが話をしっかり聞いて、それに対してレスポンスしてくれたのはかなりうれしかったです。

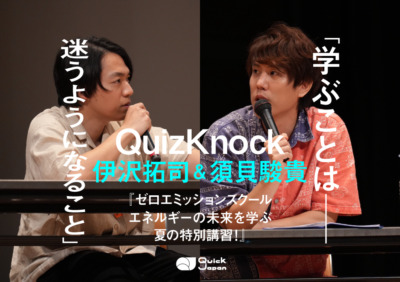

※エネルギー問題について、伊沢と須貝が異なる立場を代表したやりとりを行う。観客はその様子を見ながら、自分の意見がどう変わっていくのかを意識する、という企画

──おふたりがイベントを進行するなかで、意識していた部分はありますか?

伊沢 やっぱり、空気作りは大事ですね。QuizKnockの動画も、まずは「楽しい」ということを大事にしているんですが、今回もQuizKnock的な原理原則を忘れずにイベントを盛り上げた上で、後半でぐっと引き込むということは、構成として考えました。

学生に伝えるときは「簡単にしすぎない」のも大事

──今回のイベントは『ゼロエミッションスクール』の一環として行われました。おふたりはこのプロジェクトを始める前とあとで、エネルギーに対する考え方に変化は生まれましたか?

伊沢 もともとは「いろんな立場があるんだな」ぐらいの解像度でしたが、自分でいろいろと調べたり、株式会社JERAの奥田(久栄)社長とお話をさせていただくなかで、どんどんと細かい視点を得られたんです。

それにより、「エネルギー問題」は、我々の生きている世界すべてに関わってくる問題なんだということがわかってきたし、「無関心ではいられないな」という切迫感みたいなものも芽生えました。その感覚は僕にとってはすごくプラスですし、それをみなさんに届けることができるというのは、QuizKnockとしては価値があることなのかなと思います。

須貝 僕は、エネルギー問題に対して斜に構えていた部分があったんですよ。でも、実際に現場で働いている方とお会いすることで、企業として研究開発に取り組んで、実証実験に成功していたりとか、産学連携が進んでいたりするのを知って、「本気なんだ」と思ったんですよね。

だからこそ、僕たちもこういうイベントで中高生のみんなに会うことで、エネルギー問題は解決できるんだと思ってもらいたいです。真剣に考えれば考えるほど、斜に構える人がいるというのもすごくわかる。だけど「やろうよ、変わっているんだぞ」と伝える側になれていけているのかな、とは思っています。

──実際に現場に行って学んだことを伝えるときに、「楽しい」以外に気をつけていることはありますか?

伊沢 楽しく、かつ噛み砕きすぎない、簡単にしすぎない、ということは大事にはしてますね。

──簡単にしすぎない、というと。

伊沢 須貝さんが言ったように、現場でがんばっている人がいるから、簡単にするために省略したら取りこぼしてしまうことがいっぱいあるんです。

あと、今の若い世代は、興味があることに対して自分で掘り進んでいく力があるので、簡単にするために省いた部分があることがすぐにバレます。なので、僕たちが学んだことと近い内容をわかりやすく伝えるようにはしていますが、難しいことは難しいままに、伝え方でどうにかならないかを徹底的に追求するというのは今回のイベントでも大事にしたポイントのひとつだったかなとは思います。

どちらか決めることは「責任を取ること」

──個人的に、今回のイベントの中でも模擬ディベートのパートがおもしろいなと感じました。今回のプログラムの企画者である田村さんにお聞きしたいのですが、このパートはどのような経緯で実施されるようになったんですか?

田村 我々QuizKnockは、クイズやトークでさまざまな知識をお伝えするということはやってきているんですが、どうしてもあらかじめ決まったものとして「答え」をお伝えするような形式になってしまいやすいんです。

今回のイベントのように「エネルギー問題」を扱う場合は、それぞれの事情があって、どういう方法がいいのかは人によって異なるし、考え方や目線によっても違ってくるかもしれない。だから、目線や考え方が違う人同士が議論している様子を実際に観戦しながら考えてもらうかたちがいいんじゃないかな、と思って企画しました。

──模擬ディベートをする上で、伊沢さんが「論破にならないように」とおっしゃっていたのが印象的でした。

伊沢 論破しようと思ったら、論点を絞ったりすれば勝ちに行くこともできるんですけど、それってなんの解決にもならないので。実際の現場では、100対0で決まることなんてほとんどなくて、この論点では火力がいいよね、この論点では再エネがいいかも、みたいな議論が行われて、結果的に決定打みたいなものは見当たらなかったりする。

でも、行動は起こさなきゃいけないから、50対50に見えるところを51対49になるまで議論を尽くして決定が下される。現場はそうやって動いてるわけです。

それぞれのメリットとデメリットを考えながら現場で判断を下している人の目線にまで立てるのが、今回の模擬ディベートの理想的なゴールかなと思ったので、いろんな論点を紹介することと、それでもなお自分はどちらの立場に立つか決めてもらう、ということを重視しました。

須貝 本当はまだいくらでも言うことはあったんです。でも、模擬ディベートを観たあとにどちらがいいか決めて、手を叩いてほしかったんですよ。

選挙も同じですが「こっちはこういういいところがある、あっちも別のいいところがある。でも今日はこっちがいいと思った」って決めてほしいんですね。ある種、“責任を取る”みたいな感覚で。

伊沢 責任を取ることを前提に考えないと、本気で考えられないんだよな。論点をひとつに絞るような議論のやり方とか「論破」的なものって、SNSでよく見ますけど、現場はそういう論理では動いてないですからね。

須貝 最後には自分で決めてもらうことが一番大事だったので、言うことを減らしたり、ゆっくりめに話したりはしましたね。

伊沢 それはでも、簡単にするということとは違うわけです。情報をより知りたい人は調べることもできる、今回は入口まで、その先はいずれね、という絞り方はしましたね。

田村 模擬ディベートの中でも、有限・無限の話がありましたが、資源も有限だし、僕らの時間も有限なので、どこかで結論を決めてとりあえずやってみなければならないんです。今の時点でできることからやらなくてはならなかったら、意見が51対49で割れていたとしても「いったん51のほうでやろうか」という判断を、環境問題の最前線にいる人はしているんですよね。

自分の立場以外のものを全部否定してしまうということは、現場では成り立たないんです。そういうことを少しでも感じ取ってもらえるといいな、というところがディベート企画に込めた思いとしてはあります。

「東大生はノリノリで勉強してる」説は本当?

──伊沢さんは本プロジェクトの公式パンフレットの中で、エネルギー問題について「無理やり詰め込んでも、むしろこの問題への忌避感が強まるだけ。」と書かれていました。みなさんは学生時代を振り返ってみて、無理やり詰め込むのではなく、能動的に学びを深めていくための工夫をされたりしていましたか?

伊沢 僕は、工夫というよりは、“与えられたもの”だったなという感じがします。自分の中に何かあるとしたら、先生が作ってくれたビッグウェーブ、それこそおもしろい授業とかに乗れるぐらいのメンタリティを持っていたとかですかね。「お、この先生おもしろいこと始めたな、俺もやったるで!」みたいな。学びに対する素直さとか、この先に何かいいものがあるんだろうなという期待感というか。

須貝 僕の場合も、勉強は必要だからやる感じだったんです。たとえば、新しいことを覚えなくちゃいけないときに、教科書を読むだけでは覚えられないから、問題集からやるけど、解けない。でも解けるようになる必要があるから、新しい公式を覚える、みたいな。

実は一方で、当時学校でやっていた探究学習で、野球にまつわる探究を物理でやったんです。僕は野球が好きで、ボールの飛び方とバットの材質の違いを知りたかったので、調べて。授業だったので必要だからやってたんですが、題材は好きなものでした。やらないといけないからやるんですが、少しでも乗れるように何かしていたかもしれませんね。

伊沢 「東大生はノリノリで勉強してる」みたいな謎の先入観がありますけど、別にそんなことはなくて。でも受動的に何かを与えられたときに、その波に乗る力があるかどうかは、けっこう大きいなと思います。それは、幼少期の原体験や環境の影響も大きいと思うので、受動を能動的に受け入れる姿勢や学習環境というのは、子供のために整備するべきなのかなとは思います。

田村 今、ふたりから勉強に対してノリノリじゃない話が出たので、僕は自分が一番ノリノリで勉強していたころの話をしますね。

僕は、中3の夏ごろが一番ノリノリで勉強していた時期なんです。そのころ何をやっていたかというと、塾の友達と一緒に、理科や社会の項目の中から「まだあいつ知らないだろう」という知識をクイズにして出し合っていたんですよ。

伊沢 俺よりちゃんとしてる(笑)。

田村 クイズに競技として取り組むようになったのは高校に入って伊沢と出会ってからなんですけど、それよりも前からクイズという形式には親しんでいたんです。

これがよかったのは、テストのために知識を詰め込むのって受動的なアクションなので、大変だしやる気も出ないけれども、友達に出題する側に立つことで「これ、あいつ答えられるかな?」という目線で、知識を楽しく探索していくことができるんです。

しかもクイズを出し合うことで、お互いが知らないことをカバーし合うこともできる。何かを学ぶ上で、解答者の立場に留まらず、出題者の側に回るというのは、受動と能動を切り替えられるひとつの方法かなとは思いますね。

関連記事

-

-

4年目の今、重荷だった「王子様」を堂々と名乗れる。Last Princeが語る、プリンスを背負う勇気と楽しさ

Last Prince:PR