“松本人志とは何者なのか?”3つの時代から紐解く『ドキュメンタル』の価値。ジレンマを越えて辿り着いた「成れの果て」

文=大島育宙(XXCLUB) 構成=相羽 真

編集=田島太陽

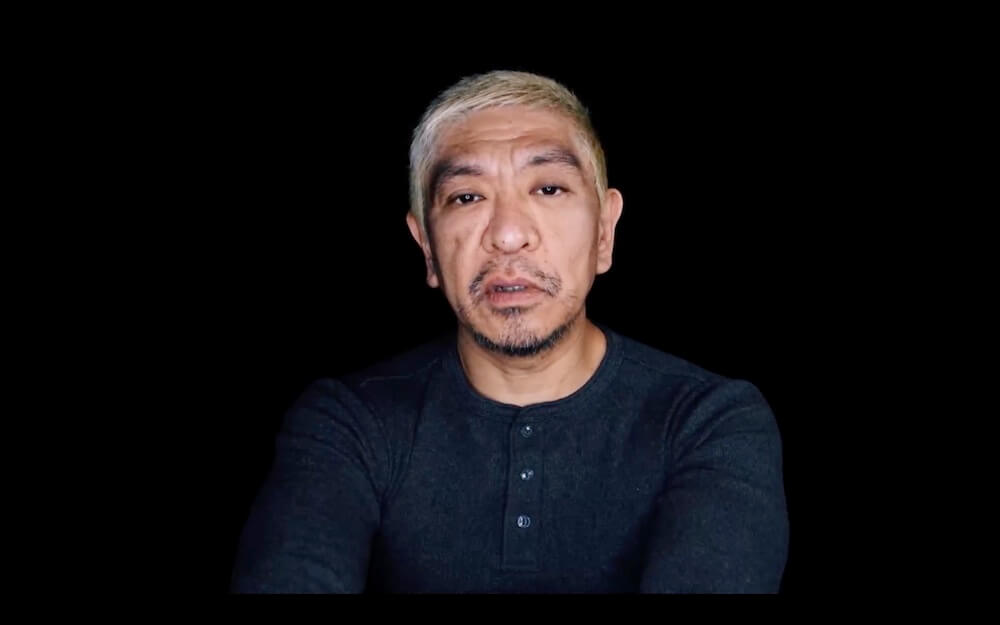

平成以降の「お笑い」においての最重要人物は、紛れもなく松本人志である。毎日のようにテレビに出演しながら、「笑い」を日常的にお茶の間で楽しむコンテンツに押し上げ、その一方でストイックな実験と挑戦を何度も繰り返してきた。

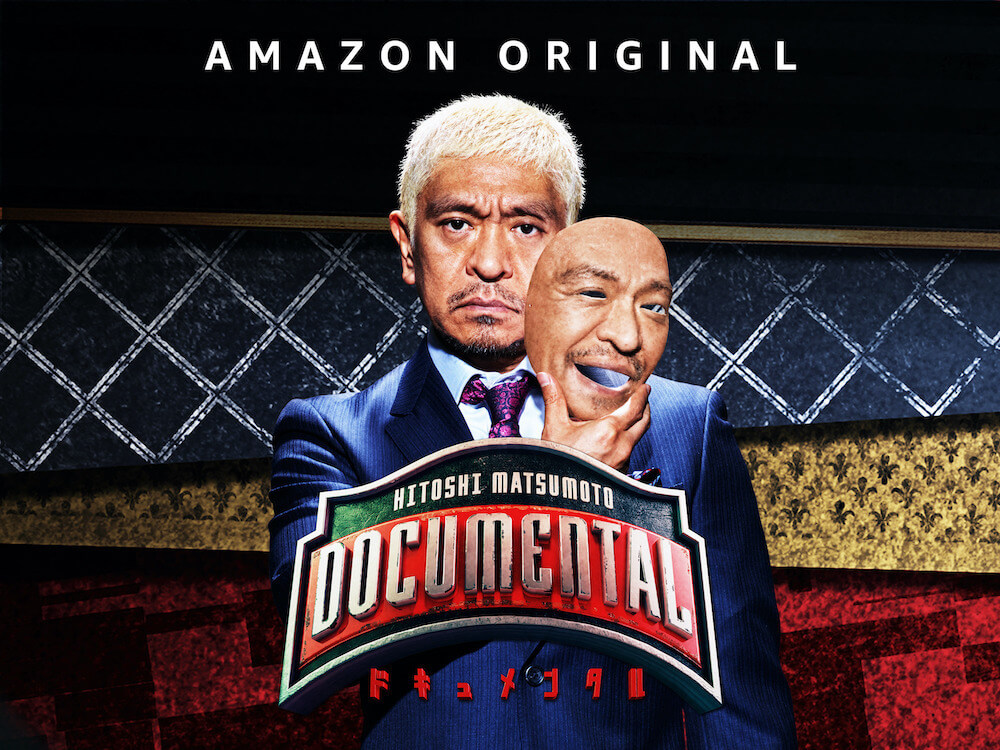

そんな松本氏の最新の試みが『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』である。シーズン9に突入し、目の肥えたお笑いファンからはすでに厚い支持を集めつづけているが、その魅力はどこにあるのだろうか?

「コンテンツ全部見東大生」としても人気のお笑い芸人・大島育宙(XXCLUB)が、「松本人志の歴史」を紐解くことで、その集大成とも言える『ドキュメンタル』の価値を解説する。

知ればさらに深く楽しめる、『ドキュメンタル』誕生の背景とは。

【記事前編】『ドキュメンタル』シーズン9が「神回」になった理由。ルール改正で辿り着いた“実験”の醍醐味

【この記事のもくじ】

・松本人志の“3つの時代”

・「多様な笑い」と「笑いの点数化」でのジレンマ

・キャリア史上屈指の「わかりやすさ」志向とサービス精神

・松本人志の原点回帰、配信だから実現した『ドキュメンタル』

・先鋭的な笑いを追求する“松本人志の第2章”

・『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン9

目次

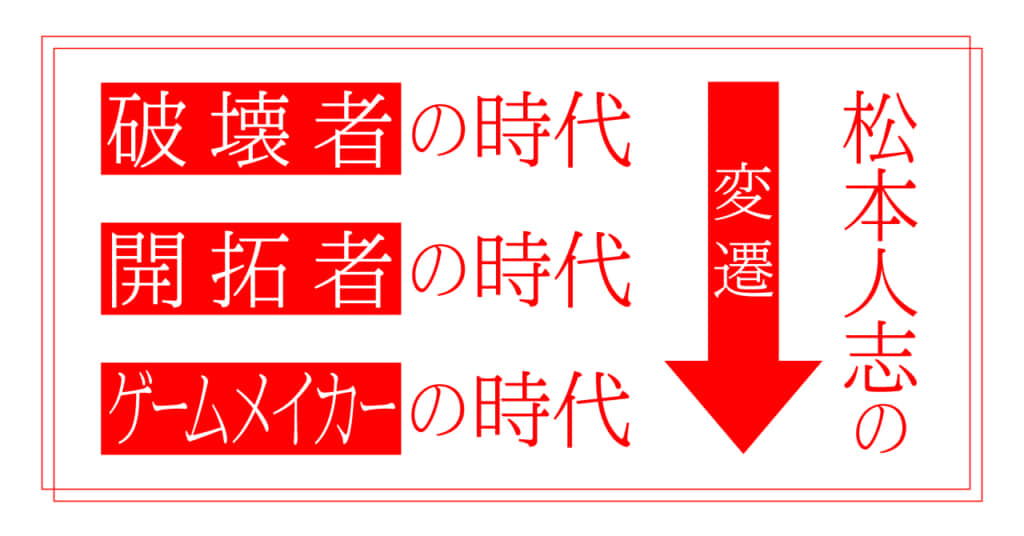

松本人志の“3つの時代”

「破壊者」としての松本人志:お笑いの価値観を壊した「笑わせる」姿勢

松本人志氏の歩んできた歴史は大きく3つの時代に分けられる。「破壊者」の時代、「開拓者」の時代、そして「ゲームメイカー」の時代だ。

破壊者としての若手時代はデビューから東京進出までの数年間、漫才を本業としながら舞台を中心に活動していた時期だ。「チンピラの立ち話」と批判された、発声、立ち方、ネタの構成に到るまですべてが斬新だったダウンタウンの漫才は、若者からの絶大な支持を獲得した。

お笑い芸人と言えば「クラスの人気者」「明るいお調子者」といったイメージが強かった中で、松本氏のようにボソッとボケて笑いを取るスタイルは古い芸人像に対するカウンターであった。徒弟制度が一般的であった時代に師匠を持たないキャリアを選択する姿勢、そして媚びることや「笑われる」ことを避け、客より上の立場から「笑わせる」姿勢はそれまでのお笑いの価値観を破壊した。

芸人の社会的地位の向上への当時のダウンタウンの貢献は計り知れない。その人気はお笑いファンの枠をすぐにはみ出し、アイドル的人気と合体して爆発した。

言うなれば、お笑い界の伝統そのものが敵だった時代。プロの中に味方が少なければ少ないほどフリが効き、ダウンタウンの価値は相対的に高まった。「誰もがわかる笑い」から「わかる人だけついてこい」の笑いへ。

ダウンタウンの笑いを理解できることがひとつのステータスになっていく構造。松本人志の笑いはそれを「理解できる人」と「理解できない人」に区別していく、選別装置の性質を初めから持っていたのだ。

「開拓者」としての松本人志:地上波テレビではできない実験を繰り返す

松本氏が「理解できる人」と「できない人」を区別する笑いを実践しているとき、理解できない客がそれを表明することは自身の「センスのなさ」の白状になってしまう。自ずと、松本氏のファンの中には緊張感が漂った。

松本氏やそのチームが望むと望まざるとにかかわらず、カリスマ性は螺旋階段的にインフレしていった。それは、デビュー当時から笑いの主導権を握るプレイスタイルを貫いた松本氏が背負った宿命であった。

すべての後輩芸人に影響を与えた松本氏の実験はクローズドな場に移っていく。

映画のようなオリジナルビデオ作品『頭頭(とうず)』(1993年)、入場料1万円のコントライブ『寸止め海峡(仮題)』(1994年)、料金後払いのライブ『松風’95』、笑い声のないオリジナルビデオ映像作品集『HITOSI MATUMOTO VISUALBUM』(1998~1999年)といった企画は、地上波では不可能な実験の連続であった。

「ゲームメイカー」としての松本人志:天才的な発明の連続

当人の実験精神と逆行するように、カリスマ性と知名度は伸びつづけ、止まらない。「破壊者」の時代とは真逆の「権威」になってしまった松本氏の役割は大きく変質する。それは言うなれば、破壊者・先駆者としてトライしてきた実験の成果を、お笑い界に還元していく仕事だった。

2001年に『M-1グランプリ』(ABCテレビ)がスタートした際、島田紳助氏からの要請で松本氏は審査員を引き受ける。これを端緒に松本氏の立場は後輩芸人たちに活躍の場を提供する「ゲームメイカー」になっていく。島田氏引退後の『M-1』はもちろん、『キングオブコント』(TBS)でも、松本氏の審査は出場芸人のネタ内容と同じかそれ以上に注目を集める。

『IPPONグランプリ』での大喜利回答の相互採点システムや、『すべらない話』でのサイコロのように、「おもしろい」という漠然とした感情を点数や打順として数値化し、ただ笑うよりもより深く理解できた気分にさせる仕組みの発明においても松本氏は天才だった。「地上波番組のお笑い感度の高くない視聴者にも平等にお笑いの魅力を伝える大役」をも特技にしてしまったのだ。

「多様な笑い」と「笑いの点数化」でのジレンマ

より多くの視聴者に支持される、地上波で長く使えるフレームを作るミッション。それはかつてネタや映像、舞台でやっていた「わかる人にだけわかる」実験とは真逆だ。

『一人ごっつ』(フジテレビ)での「全国お笑い共通一次試験」で、大喜利回答を添削・採点していたころの松本氏はその行為自体を半ばボケとして演じていたが、現在では賞レースの点数が毎回ネットで本気の議論を呼ぶ。「何をくだらないお笑いを真剣に採点してるんだ」というツッコミが香る企画だったものが、いつの間にかその数字に論理的整合性が求められるほど「ガチ」なものになってしまった。

『M-1グランプリ』も毎年、審査員たちの「やりたくない」「来年はもうやりませんよ」といった半ばボケ、半ば本気とも取れるぼやきから開幕する。「多様な笑い」と「笑いの点数化」の間のジレンマがお笑いブームと同時に根深く進行してきた。

そうした葛藤の反動が『ドキュメンタル』ではないか。

キャリア史上屈指の「わかりやすさ」志向とサービス精神

松本氏はシーズン1の冒頭で、大晦日恒例の『「笑ってはいけない」シリーズ』(日本テレビ)について、<よくも悪くもエンターテインメント性が高くなり過ぎている>と話している。その一方で、『ドキュメンタル』については<テレビでは視聴率が取れないでしょうね。本当に一生懸命見てもらわないと、このおもしろさはなかなか伝わらないし、相当客を選ぶ>とも語る。

地上波でのわかりやすい笑いもいいが、やはり再び「わかる人がわかればいい」笑いに回帰した。Amazonプライム・ビデオというクローズドな場で、地上波では成立し得ない『ドキュメンタル』を始めたのは、90年代に前のめりな客を求めていた実験のネット時代バージョンとも言える。

かと言って当時の実験をそのままネット配信に持ってきたのではなく、松本氏の役割はプレイヤーからゲームメイカーにシフトしている。乱暴に分類してしまうと、松本氏の実験の歴史は「1:テレビ期(プレイヤー)」「2:クローズド期(プレイヤー)」「3:テレビ期(ゲームメイカー)」「4:クローズド期(ゲームメイカー)」に分けられ、『ドキュメンタル』での挑戦は(4)に当たる。

「笑っていいのかどうかわからない」という状況を作ることは、氏のライフワークと言ってもいい。「笑ったら尻をシバかれるから」なのか「笑い声が入っていないから」なのかという動機づけが作品ごとに変化する。『ドキュメンタル』では「笑ったら脱落し、100万円を失うから」という、万国の老若男女に伝わる設定だ。地上波で培ってきたゲームメイカーとしての「わかりやすさ」志向のサービス精神は、実は氏のキャリア史上で『ドキュメンタル』が最も旺盛なのではないか。

松本人志の原点回帰、配信だから実現した『ドキュメンタル』

もちろん、毎週の『ガキの使い』では(1)と(3)を兼任しつづけ、土曜プレミアム内での(3)の立場では今後も代表作を生み出しつづけるだろう。『すべらない話』では自身もサイコロに名前を刻み、『IPPON』では自身も解説後にリスクを取って回答する。場作りのスペシャリストになってもなお、プレイヤー志向も衰えない。「幻のシーズン0」として配信されたパイロット版では、松本氏が挑戦芸人たちと同じ室内で過ごすトライも見られる。しかし、やはり神格化してしまった松本氏は後進が伸び伸びできるよう、メインシーズンではルールの番人として運営側に回る。

松本氏は『大日本人』(2007年)、『しんぼる』(2009年)、『さや侍』(2011年)、『R100』(2013年)という4本の映画を監督している。いずれも『頭頭』や『VISUALBUM』の系譜にある明確な実験作品だった。お笑い芸人が監督する映画は近年では珍しくないが、松本映画ほど実験の意図と作家性が剥き出しの例はない。

「映画」という、より権威的・歴史的な文化へのカウンターの色合いが濃く、テレビでゲームメイカーになった(3)の時代にも、並行してクローズドな場で実験をしていたと言える。

それにつづくクローズドなチャレンジこそが『ドキュメンタル』だ。

Amazonプライム・ビデオという積極的にアクセスしないと視聴できない場では「わかる人がわかればいい」の笑いを存分に実験できる。このコンテンツが賛否両論を生むことも織り込み済みだ。最も重要なのは、前のめりな視聴者に向けたゾーニングだ。「お茶の間へのサービス精神」から「ゾーニングをかいくぐってきた好事家へのサービス精神」へ。

そして客に媚びない「笑わせる」芸人像をリードしてきた松本氏が布教した、「おもしろい奴がえらい」という価値観もまた『ドキュメンタル』で圧倒的に色濃い。笑わせ合いバトルである以上、ポーカーフェイスを維持できる、つまり笑いをこらえる能力も防御力として機能してしまう。攻撃ポイント制やゾンビルールの導入、最新作シーズン9ではさらに制限時間の短縮化が図られるなど「本当におもしろくて積極的な芸人をどう輝かせるか」というルールの整備にも余念がない。

先鋭的な笑いを追求する“松本人志の第2章”

破壊者としてお笑いの伝統を刷新し、開拓者としてお笑いの実験を繰り返した松本氏のバイタリティは止まらない。いつの間にか権威化し、常にメジャーな笑いの場を作る存在となってもなお、持て余した実験精神。その発散の場として辿り着いた最新の発明が『ドキュメンタル』である。

シーズン1の冒頭で松本氏は、『ドキュメンタル』について「小学校からお笑いのことをずっと考えてきた自身の<成れの果て>」と語る。破壊者の時代、開拓者の時代、カリスマの時代、ゲームメイカーの時代……松本氏の歴史を通貫する集大成と考えると、納得のいく言葉だ。

『HITOSHI MATSUMOTO Presents ドキュメンタル』シーズン9

出場者:千原ジュニア(千原兄弟)、後藤輝基(フットボールアワー)、椿鬼奴、久保田かずのぶ(とろサーモン)、サンシャイン池崎、長田庄平(チョコレートプラネット)、あばれる君、粗品(霜降り明星)、せいや(霜降り明星)、ゆりやんレトリィバァ