『饗宴/SYMPOSION』との出会いで思い知らされた他者に変革をもたらす“真の表現”【割れた窓のむこうに(折田侑駿)】

「マイノリティ・ポリティクス」「クィア・アクティヴィズム」などをテーマに、パフォーミングアーツ作品やアートイベントなどを創作している演出家・振付家・キュレーターの橋本ロマンス。2024年7月に東京・世田谷パブリックシアターで上演された『饗宴/SYMPOSION』は、1990年生まれの文筆家・折田侑駿にとってほかにはない観劇体験になったという。

連載「割れた窓のむこうに」では、特定の作品を通して見えてくる“社会”的な物事について見つめていく。第5回は『饗宴/SYMPOSION』の演出・振付を手がけた橋本ロマンスへの取材をもとに、他者に変革をもたらす“表現”について考えていく。

(はしもと・ろまんす)1995年生まれ、東京都出身。they/them。演出家、振付家、キュレーター。現代美術家・サエボーグとのコラボレーション作品『パワーチキン』が、東京芸術劇場の主催公演<芸劇dance>シリーズとして2026年2月11日から15日にかけて上演される

目次

フィジカルシアター『饗宴/SYMPOSION』との出会い

もう戻れない。いつかの自分には。そう身体で思い知る体験だった。

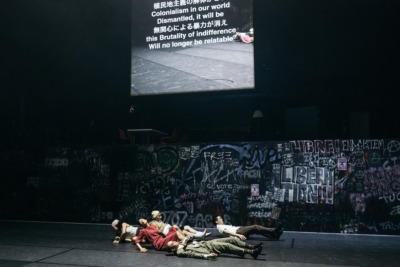

轟音と激しい光の明滅の中で躍動する肉体を前に、私は味わったことのない高揚感を抱きながら呆然としていた。眼下で繰り広げられるパフォーマンスを前に高鳴る鼓動は、動悸と混同したものだったのだと今ならわかる。劇場というある種の安全を約束された空間に身を置いていた私は、不意に立ちのぼった炎を前に、息を止めて身体をこわばらせていた。

今まで観たことのない舞台芸術の姿が、そこにはあった。と同時に、私たちが日常的に接しているはずの現実の手触りが、そこにはあった。2024年の夏、「私は評価の代わりに、変化を望みます」という言葉とともに橋本ロマンスが提示した、『饗宴/SYMPOSION』という作品のことである。

エンタテインメントやアートを無邪気に享受できていたころが懐かしい。それらは鑑賞者である私をただ驚かせ、ただ興奮させてくれる装置だった。しかしいつからか、そうもいかなくなってきた。世の中は目まぐるしく変化する。この変化に合わせて、私自身もまた変わっていかなければならない。そんな中で出会ったのが、ロマンスが演出と振り付けを手がけるフィジカルシアター作品の『饗宴/SYMPOSION』だった。

自分とは何者なのか。この社会において、いったいどのように位置づけられる存在なのか。その答えを迫られる作品だった。“マイノリティ・ポリティクス”に焦点を当てた作品を創作するロマンスが舞台上に現出させようとしたのは、今のこの社会そのものだったのだ。

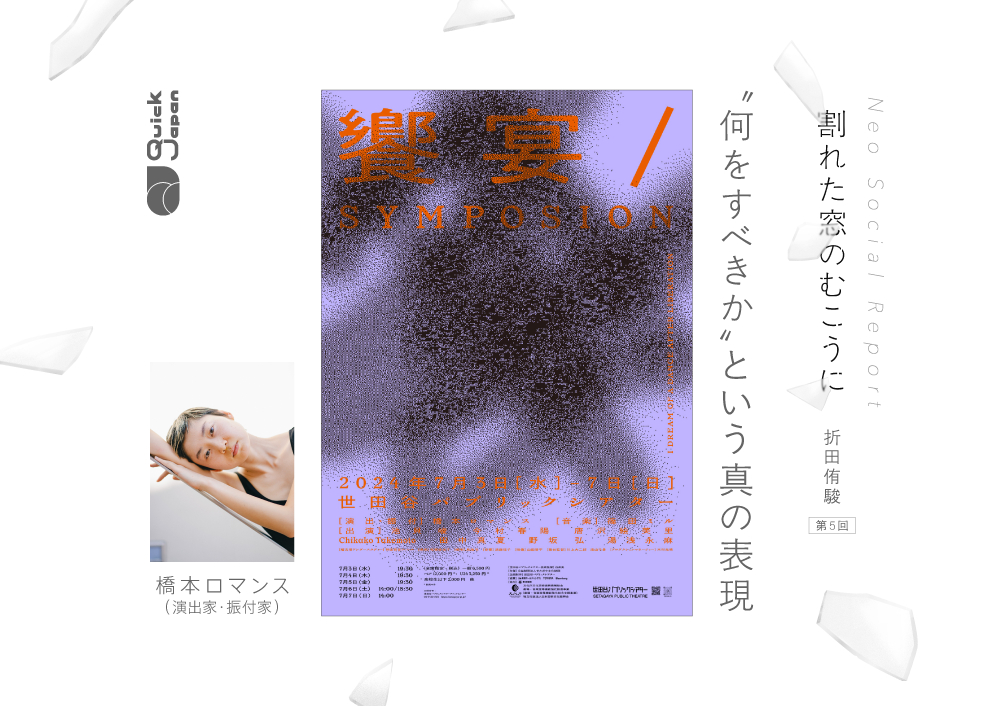

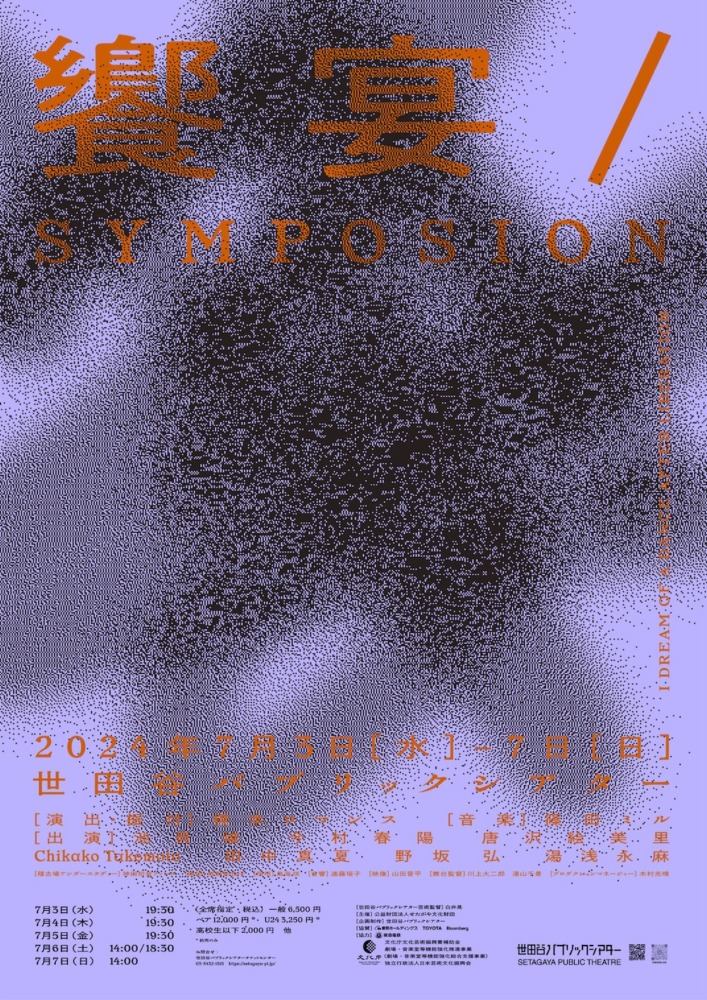

東京・世田谷パブリックシアターで上演された『饗宴/SYMPOSION』は、古代ギリシャの哲学者プラトンによる対話編『饗宴』を出発点としたパフォーマンス公演だ。本書では知識人たちが「愛(エロス)」について語るが、その場に存在するのは特権階級の男性たちだけ。ここにロマンスは違和感を覚えた。ある種の安全な場所で特権階級の人々によって語られる「愛」というものが、自身の思う「愛」とは遠いものだと感じたらしい。そこではマイノリティ属性を持つ人々が不可視化され、透明な存在とされている。

ではもしもこの“饗宴”が2024年の東京で開かれるとしたら、そこに集まるのはどのような人々なのか。本作にはさまざまなルーツやバックグラウンド、文脈を背負う者たちが一堂に会し、人々の関心の埒外(らちがい)に置かれ、まさに透明なものとされているパレスチナでの虐殺にも強く言及。連帯の意を表し、世界に対して抗議の声を上げていた。

この連載では、特定の作品を“窓”として捉え、そこから今のこの社会を見つめ、考えていくことをコンセプトとしている。『饗宴/SYMPOSION』はすでに上演が終わった過去の作品であり、これからアクセスするのは難しい。だが、いや、だからこそ、この「割れた窓のむこうに」で取り上げるべきだと思った。本作を“窓”として、読者の方々に差し出してみたいと考えた。

前回は岡真理の著書『ガザとは何か パレスチナを知るための緊急講義』(大和書房/2023年)を“窓”として、人権というものについて改めて考え、世界の“不正義”や“無関心”と闘う必要があると結んだ。そんな私はいつか、橋本ロマンスというアーティストの闘い方について書きたいと、書くべきだと思っていたのだ。

アーティスト・橋本ロマンスのスタンス/スタイル

先述しているように、エンタメやアートを無邪気に楽しむことができなくなった。これらが立ち上げる世界や物語というのは、その多くが鑑賞者である自分の人生の外側にあるものだったりする。作品との接点を見つけられないこちらの問題なのかもしれないが、しかしまずは作品こそが、この社会との結びつきを持つべきだろう。

もちろん、ただただ“笑い”だけを追求した作品などを否定しているわけではないのだが、何を創作の出発点にしているのかは気になる。一方、ロマンスの作品には、それが明確に見て取れる。今のこの社会において創作や表現をするとはどういうことなのか、このアーティストはとても自覚的だ。ロマンスのスタンスは、いつどのようにして生まれたものなのか。

「いわゆる“右にならえ”ができないタイプの子供で、幼少期からシステムというものに対して疑いを持っていました。だから何か作品を作ろうとなったとき、自分の内面ではなく、自分たちを取り巻くシステムの構造そのものに関心が向かうようになったのは、すごく自然な流れなんです。そんな私のアーティストとしてのキャリアは、コロナ禍と同時に始まりました」

2020年2月、コンテンポラリーダンスの国際的な祭典である『ヨコハマダンスコレクション』のコンペティションの新人振付家部門にて、ロマンスは『サイクロン・クロニクル』を発表。ちょうどこのとき、横浜港に停泊する「ダイヤモンド・プリンセス号」では新型コロナウイルスの集団感染が起きていた。もちろん、船内で何かが起きていることはロマンスも知っていた。

「目と鼻の先です。何が起きているのかはまだよくわかっていないけれど、でも何か大変なことが起こっているらしい。そのことには気づいていました。そういう環境で、私はダンス作品を発表していたんです。ほどなくして、世界は一変しましたよね。そしてその状況は長く続きました。

でもここで最優秀新人賞を受賞したことで、副賞として私は1年後に単独で新作を発表できる機会をもらったんです。2021年の2月といえば、舞台芸術の世界はまだまだ厳しい制限下にありました。でもここで求められたのは、単独で成立するフルレングスの作品です。それまでの私は短い作品しか作ったことがなかったので、果たしてこの規模の作品を作ることができるのか、低くはないハードルがありました。

ですがこれ以上にあの当時の私に大きな影響を及ぼしたのは、パンデミック下で創作・上演をするのに際し、自分がその責任者であるという事実です」

参加者の中から発熱者がひとりでも出れば、公演は即中止。そういう状況だった。

「政府の言うことはコロコロ変わりますし、中にはまったく合理的でないものもありました。私は私の作品に関わってくれる人々の健康を優先し、命を守らなければならないし、お客さんにとって安全な環境を保つため、さまざまな配慮をしなければなりませんでした。でもどれだけ気を遣っていても、急に中止になってしまうかもしれない。

そうした不条理な環境下で創作をする経験が、キャリアのスタート時から続いたわけなんです。だから表現活動をする上で自然と、“人を守らなければ意味がない”という思いが芽生えましたし、自分たちが組み込まれている社会の構造に抗っていこうという気持ちは、こういった経験からより強くなっていきました」

この流れの中で、ロマンス自身の内面にも変化が生まれた。

「自分がジェンダークィアであることを自認し始めた時期とも重なっています。過酷な状況下で『デビルダンス』を発表して以降、2023年ごろからジェンダープロナウン(個人のジェンダーを示す代名詞)を変えることを試して、オープンにしてみたり。今は“they/them”ですが、“she/they”だった時期もあるんです。

パンデミック下のさまざまな発見のひとつに、私自身のマイノリティ性の発見もありました。この社会には、体制や構造によって人権や命を脅かされている人々がいる。幼いころから抱いていた違和感が、これまでの歩みの中で生まれた“気づき”たちとつながり合い、線になっていきました。そしてこの線が、やがて『饗宴/SYMPOSION』につながり、現在の私の活動にもつながっています。

私が“マイノリティ・ポリティクス”という言葉を使い始めたのは、これ以降のことです。やがて関東大震災時の朝鮮人虐殺に関するデモや、パレスチナに連帯するデモに参加するようになったりしたことで、世界に対する解像度が変わり、身のまわりの環境もガラリと変わっていきました。そうして現在の私のスタンスやスタイルが確立されていったんです」

なぜ評価ではなく、変化なのか

世田谷パブリックシアターでの『饗宴/SYMPOSION』の上演は、非常に大きな意味や意義を持つものだった。公共劇場である同劇場の、主催事業だったからである。つまり、ロマンスたちが挙げた声に対し、劇場サイドは連帯の意を示したわけだ。そう捉えていいだろう。

カーテンコール時には目の前の表現者たちにだけでなく、世田谷パブリックシアターにも拍手を送ったものだった。劇場の内と外とが確かなつながりを持ち、アートと呼ばれるもの本来の姿に触れた。そしてそこには希望を感じたものだ。

「パレスチナでの虐殺をはじめ、マイノリティとされている存在や、路上で声を上げている人々に観られて恥ずかしくないものにしなければならない思いがありました。社会運動に参加する方々や当事者を少しでもエンパワーできるような、ほんのちょっとでも孤独感を和らげるものにしなくてはと。

ちょうど都知事選のタイミングでもあったので、三軒茶屋の駅前でスタンディングをしてから劇場に来て、帰りがけにまたスタンディングをして帰っていく方もいたそうで、劇場の内と外がつながっていることを強く実感しました。カーテンコール時に『Free Palestine!(パレスチナに自由を!)』という声が上がったりもしましたしね。舞台芸術関係者にどう見られるかではなく、プロテスターや作品テーマの当事者の人々にどう届くかばかり考えていました」

プロテスターのリアクションには私もいくつか触れた。しかしそれと同時に、なんらかのかたちで舞台芸術に携わる人々の心が揺さぶられているのも、あの劇場空間の中で感じたものだ。そこに生まれたのは“評価”か、それとも“変化”なのか。それはまだわかっていない。

「みんな、『すごいことをやった』と言ってくれるんです。『とても感動した』と多くの方から言葉をいただきました。でも、『うちで一緒に何かやろう』とはならないんですよね。あくまでも“見る側”からの言葉であって、安全圏で評価する立場から抜け出すことはできていない。それに称賛の声の多くは、舞台上に立つ一人ひとりの生き方に対してではなく、パフォーマンスの部分に関してだったと感じています。

こういった強い主張を持った作品の当事者になるのは非常に勇気の要ることで、容易ではありません。でも、だからこそ、私は『評価ではなく変化を望む』と言ったんです」

ここで改めて、『饗宴/SYMPOSION』開幕時のロマンスのコメント全文を引用したいと思う。

「私が望むことは、このような作品を作る必要が無い世界です。何十年も前のアーティストが訴えていた願いを、未だに引き継ぐ必要の無い世界です。この怒りが諦めに変わる前に、私は評価の代わりに、変化を望みます。どうかこの作品がフィクションの蓋で閉じられないことを、そして、どこかで新たなノイズを生むものになることを願います。」

ロマンスはこの作品を、アーティストの表現欲のひとつとして生み出したわけではない。今/ここに生きている自分以上に、今この瞬間も確実にどこかで抑圧されている他者を思い、その悲痛な叫びに耳を傾け、想いをすくい取ろうとした。

「デモへの参加などもそうなのですが、好きでやっていると思われているんですよね。まったくそんなことはないのに。『饗宴/SYMPOSION』だって同じです。クリエイション中に一度でもつらいと思ってしまったら、また立ち上がるのは難しい。だから自分の感情にこそフタをして創作を続け、作品が開かれていくことを考えていました。

終演してからしばらくは、正直トラウマの対象になっていた時期もありました。アーティストとしての私の欲求的なものは、優先順位の下のほうにあります。“何をすべきか”ということを優先せざるを得ないんです」

作品とは何か──今/ここで表現することとは?

多くのアーティストは、自分の表現欲を満たすため、自身の外側にあるモチーフに手を伸ばす。しかしロマンスの場合は先述しているように、今の自分がなすべきことについて考える。ここが大きく違う。日々を過ごす中で生じた違和感を見過ごさず、それを掘り下げていく。社会の構造が生み出す問題を“自分事”として実感できるまで、自らに落とし込んでいく。

「アートって、本来そういうものじゃないですか。やっぱりツールであるべきというか。事実、身体表現的なものが政治利用されてきた歴史だってあります。ナチスがひとつのわかりやすい例ですよ。演劇的な手法を演説などに採用し、かつて大きな成功を収めました。もっと遡ると、古代ギリシャでもそういう手法は用いられていた。これは歴史的に見ても明らか。アートにはそれだけの力がある証ですよね」

実は私は、『饗宴/SYMPOSION』の際にロマンスにインタビューをしていて、アーティストとしての覚悟に感銘を受けた。思い返してみればロマンスとの出会いが、この連載の誕生に少なからず影響しているような気もする。そしていつか、この人が多様な仲間たちと作る創作現場を、のぞいてみたいと思っていた。

それが思いがけず叶った。2025年の10月から12月にかけてDance Base Yokohamaで開催された『橋本ロマンス クリエイションワークショップ』に参加したのだ。

参加者はさまざま。普段から身体表現に親しんでいる人もいれば、まったくの未経験だという人もいた。これはダンスの技術を磨き、参加者の内なる表現欲を追い求めるものではない。会場のある横浜は、複雑な歴史の層によって成り立っている土地だ。個々の文脈を背負った者たちがこの地を往来することで、今の横浜がある。

ここで何かしらの表現をするならば、まずは改めて土地のことを知る必要がある。そう考えたロマンスは、ゲスト講師を招き、各テーマに沿ったリサーチの時間を設けた。かつてこの地にあった、しかし現代においてはほとんどの人が忘れている、あるいは知らない、関東大震災時に起きた虐殺や、特定の層の人々が受けてきた抑圧の歴史である。

文献などにもあたるが、実際に土地を巡りもする。頭だけで考えるのではなく、この身体とともに実感を得ながら考える。横浜の過去について、そして現在について。もしも踊るためだけに参加していた方がいたならば、面食らったことだろう。なぜならクリエイションワークショップでありながら、一向に身体を動かしてみようという気配がなかったから。

しかし、参加者の何人かが「知れば知るほど踊れなくなる」と言っていたのが強く印象に残っているし、そもそもロマンスも「とりあえず動いてみましょうというスタンスは取れない」と口にしていた。参加者の中に生まれたこのような反応は、個々の内面が変化した証。こうした真摯な態度こそ、創作や表現に携わるすべての人々が持つべきものだと私は感じた。

ワークショップの最終日には、その成果発表としてショーイングの場が用意されていた。リサーチを重ねる中でロマンスは、「踊ってもいいし、踊らなくてもいい」とアウトプットの方法を参加者たち一人ひとりに委ねた。ともに学びの時間を過ごした人々と振り付けを考え、表現していくのは楽しかったが、私の身体はそううまくは動かなかった。しかしこれが、私が実感を持って捉えたひとつの気づきなのだと思う。

私は会場で配布されたパンフレットに、「自分が今立っているのは、いったいどういうところなのか。すべてはこの問いからはじめなければならない」と記した。これは本連載の第4回目に、今の自分たちの当たり前の日常が、どこかの誰かの人権を脅かしているかもしれない、と述べたこととも通底している。

いつからか私も、自分の表現欲に従って文章を書く機会がなくなってきた。この「割れた窓のむこうに」は私にとって大切なプラットフォームになっているが、ここに記しているのは私の書きたいことや、あなたに読んでほしいものではない。私が書くべきことであり、あなたが読むべきものだ。そして、他者に変革をもたらすものこそが、真の表現である。今の私は自分への評価ではなく、あなたの変化を望んでいる。

『饗宴/SYMPOSION』

世田谷パブリックシアターにて2024年7月3〜7日に上演

*

演出・振付:橋本ロマンス

音楽:篠田ミル

*

美術:牧野紗也子

照明:鳥海 咲

音響:遠藤瑶子

映像:山田晋平

舞台監督:川上大二郎、湯山千景

プロダクションマネージャー:木村光晴

*

出演:池貝峻、今村春陽、唐沢絵美里、Chikako Takemoto、田中真夏、野坂弘、湯浅永麻

稽古場アンダースタディ:神田初音ファレル