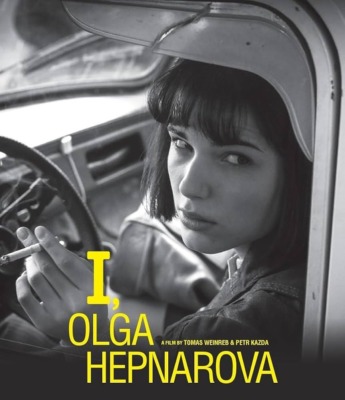

チェコ最後の女性死刑囚、彼女の日常と絶望。その痛みが私たちに訴えるもの「私のような人を作らないで」(石野理子『私、オルガ・ヘプナロヴァー』レビュー)

2023年よりソロ活動を開始し、同年8月にバンド・Aooo(アウー)を結成した石野理子。連載「石野理子のシネマ基地」では、かねてより大の映画好きを明かしている彼女が、新旧問わずあらゆる作品について綴る。

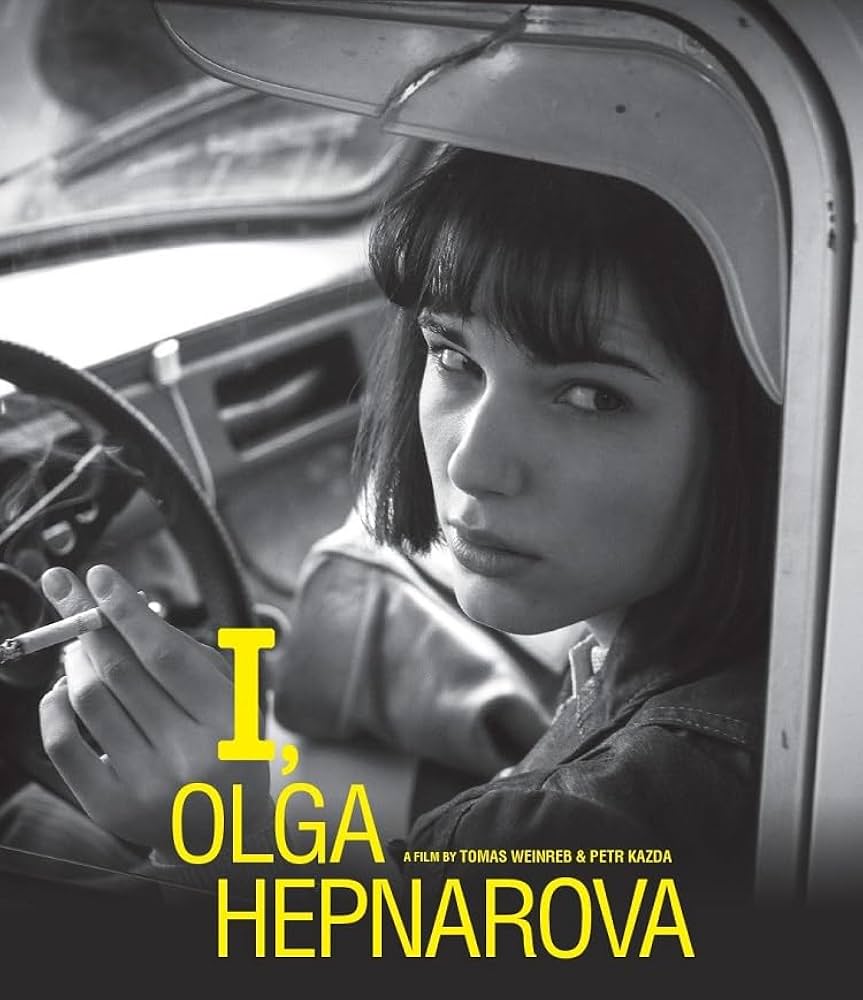

今回の題材作は、1973年にチェコ・プラハでトラックを暴走させる無差別殺人で8名の命を奪い、2年後に死刑が執行された実在の人物を描く『私、オルガ・ヘプナロヴァー』(2016年)。

私、オルガ・ヘプナロヴァーは、あなた方の残虐性の犠牲者。安すぎる代償としてあなた方に死刑を宣告する。

(オルガ・ヘプナロヴァーの声明文より)

そう宣言し22歳で凶行に及んだ彼女の姿を、エモーショナルな表現を排除したモノクロの映像で捉える本作。そのまなざしは、厳格な監視社会下にあった1970年代のチェコスロバキアと、現代を生きる私たちの社会の間に共通点を立ち上げる。

『私、オルガ・ヘプナロヴァー』あらすじ

裕福な家庭で育ったオルガ(演:ミハリナ・オルシャンスカ)は、両親の無関心と虐待、社会的疎外に心の傷を負い、精神を擦り減らしていく。復讐という名の自殺を望むオルガは、自分を虐げてきた社会へ罰をくだす旨の犯行声明を新聞社に送り……。

※本稿には、作品の内容および結末・物語の核心が含まれています。未鑑賞の方はご注意ください

荒野にいた彼女

映画を観終えた瞬間、特別な、運命的な感覚に心をつかまれることがある。「あぁ、これは私が観るべき映画だった」という、胸の奥底から湧き上がる静かな確信だ。孤独な探求にも似た映画鑑賞という行為は、稀にかけがえのない気づきを与えてくれる。

そして、私が運命的な体験をした作品が『私、オルガ・ヘプナロヴァー』である。

チェコスロバキア最後の女性死刑囚。その惹句に導かれて鑑賞した。スクリーンには、10代のころの私のような少女が立っていた。彼女は凍てつき、鋭い棘のように、社会に対する強い不信感を全身に宿していた。

オルガ・ヘプナロヴァーは愛情と信頼が欠如した、両親からの虐待とネグレクトという荒野で育ち、学校、職場、そして精神病棟でさえもいじめの標的となった。同性愛者としての愛の渇望も挫折に終わり、彼女は自らのブラックホールへと、静かに飲み込まれていく……。

社会の歪みを背負わせたのは

映画はモノクロの世界が彼女の内面を映す。カメラはオルガから一定の距離を保ち、淡々と、冷たく、無機質な日常を映し出す。

ファーストカット。横たわり虚空を見つめる彼女の瞳が、印象的だ。それは、もう絶望を知っているかのような、諦めたような冷たい表情だ。

そして、冒頭の精神安定剤の過剰摂取による嘔吐のシーンから、彼女が希死念慮を抱いていることがわかる。無機質な家庭の中で、医者である母親は娘の薬を処方しながらも、精神的な問題には一切干渉しないことから、そのネグレクトの冷徹さが際立って見える。

猫背で荒々しく歩く姿、ニヒルな表情、そして神経質そうな挙動。そのすべてが、社会の歪みを一身に背負った不器用な心を映し出す。

口寂しさと、拭い切れない不安を紛らわすためか、彼女は絶えずタバコを吸う。その煙は彼女が周囲から煙たがられた存在であることを示唆し、同時に心身を徐々に黒く蝕んでいったのだろう。

「何も私を救えない」

彼女が書き残した日記や手紙は、彼女の内側をのぞかせてくれる。初め「他人とはわかり合えない」と心を閉ざしていたオルガは、人間関係のさらなる不和と挫折を重ねるうちに、「何も私を救えない」という絶望の境地へと落ちていく。

そうなると、私はいよいよやるせなさに襲われる。彼女が破滅という終焉へと向かう姿を、見届けるほかないからだ。

彼女は自身を「プリューゲルクナーベ(いじめられっこ)」と呼んだ。社会のスケープゴートとなり、その悲しき役目を極端なかたちで徹底したオルガ。

無差別殺人の直前に新聞社に送られた「死刑宣言(マニフェスト)」には、その悲痛な叫びが綴られている。

「人々に壊された廃人」

「無言の自殺では報復にならない。社会は権力ゆえに自らの責任を問えず、内々に裁かれるべきだ」と。

そして、“不言実行”(※)したあとの裁判での最後の弁論は、私たち社会全体への切実な訴えだった。(※先述の「死刑宣言(マニフェスト)」内で、彼女に憎しみを向けてきた人たちへの復讐について「言葉でなく実行を」と綴られていた)

「私のような人を作らないでほしい」

「関心を持ってほしい。次の事件を防ぐために、何か対策ができるはずでしょう」

彼女を極限の選択へと追い込んだ要素は、生まれ持った特性、家庭環境、ネグレクト、性的指向、孤立……と複合的で、容易には知り得ない。なぜなら、視野は次第に狭まり、内なる恨み辛みと寂しさが、彼女の心を食い尽くしていったからだ。

しかし、何度拒絶されようとも、彼女は人との関わりを完全に断つことはなかった。それは、“不言実行”の当日、寝ているパートナーに布団をかけるという、ほんの短い、しかし決定的な仕草に表れている。彼女は、愛情という温もりを、最後まで渇望していたのだろう。

「オルガ」は今もどこかに

彼女の最終的な行為は、けっして擁護も同情も許されない大罪である。だが、それでもなお、私は彼女を、その途方もない鬱憤を、そして家族や社会から見放された果てに極端な選択を選び取るしかなかった、その孤独の理由を知ることができてよかったと、深く感じた。

悲しいかな、映画が描き出す1970年代のチェコスロバキアと、今の時代は本質的に変わっていない。弱い者、規格外の者を排除したがる空気は、常に社会の底流に澱んでいる。

行政が、人が、見て見ぬふりをする。ケン・ローチ監督の『わたしは、ダニエル・ブレイク』で描かれた、福祉の窓口をさまよう主人公(ダニエル・ブレイク)の姿と、本作オルガの虚無への旅路は、通底する痛みで結ばれていると感じた。つまり、それはあまり使いたくない言葉だが、「生き地獄」のような辛さを、社会が個人に課す現実を、浮かび上がらせているようだった。

常に「いなかったこと」にされてきた存在は、ただ、気づいてほしくて、認めてほしかった。だからこそ、この痛みの記録を、ぜひあなたの目で確かめてほしい。

そして、そのモノクロの映像を通して、今、あなたの隣にいるかもしれない「オルガ」の存在に、思いを馳せてほしいと願う。

『私、オルガ・ヘプナロヴァー』を各配信サイトでチェック!

関連記事

-

-

ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる

よしもと漫才劇場:PR -

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -

『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地

Devil ANTHEM.:PR