ネタライブや企画ライブ、連日多種多様な公演を開催し続け、今年10周年を迎えたよしもと漫才劇場。舞台の裏側ではいつも、“笑い”を支えるプロフェッショナルたちが躍動している。舞台監督、作家、照明、音響、進行──信頼できるプロたちがいるから、芸人は全力でネタ・ライブに挑めるのだ。

本稿では『マンゲキ10周年Premium Live』として、9月26日に開催されたロングコートダディ(堂前透/兎)、セルライトスパ(肥後裕之/大須賀健剛)、ニッポンの社長(辻皓平/ケツ)の3組によるユニットライブ『関西コント保安協会』の裏側に密着。スタッフチームは、一人ひとりどんな役割を担っているのか。5年ぶりのユニットライブを最高のかたちへと仕上げていく、チームの姿に迫った。

目次

意味がわからないコント台本をかたちにしていく

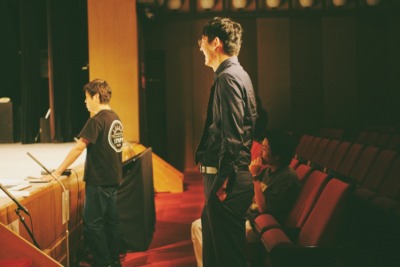

教室ほどの空間に数名のスタッフが円を描いて立っている。上階の楽屋から6人の主役が下りるのを待って、劇場の舞台裏には静かな緊張感が漂っていた。

9月26日、大阪・よしもと漫才劇場で5年ぶりになるユニットライブ『関西コント保安協会』が行われた。その5年の間、ユニットはコント番組になり、ロングコートダディ、ニッポンの社長は東京進出。今年から始まった賞レース『ダブルインパクト〜漫才&コント 二刀流No.1決定戦〜』では1位から3位まで名を連ねた。これまで劇場を支えてきた3組のライブはどのように作られていったのか。当日の舞台裏の様子を追った。

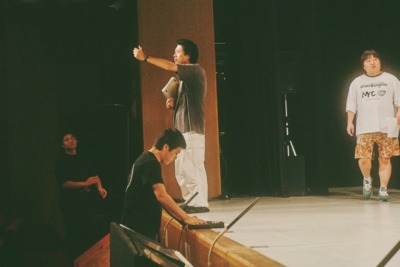

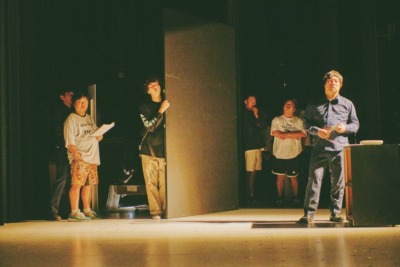

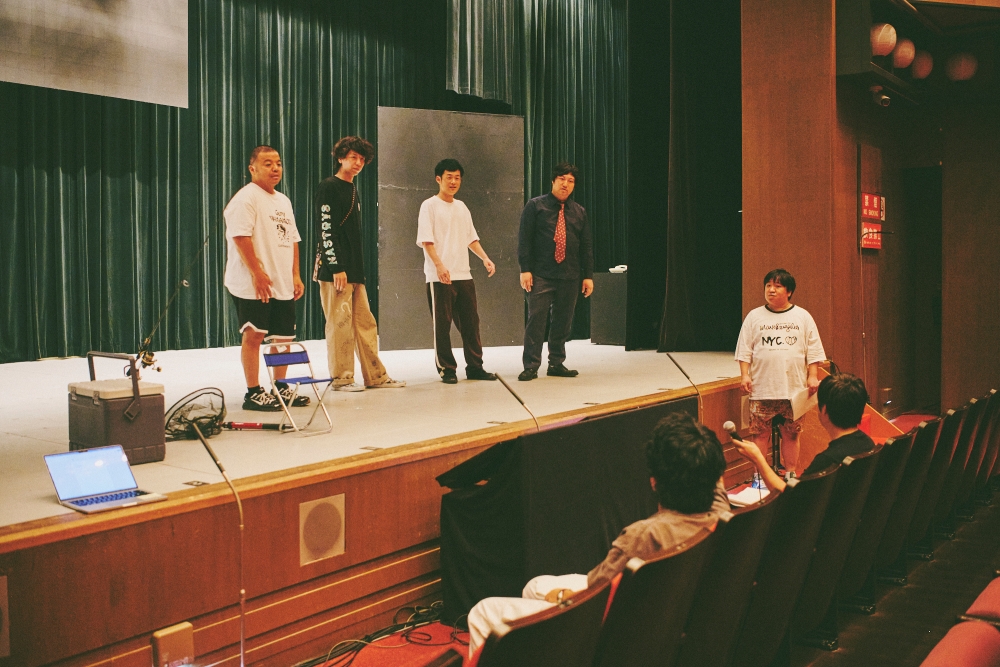

13時30分。大須賀が舞台に立つ。3組が参加するオープニングコントのリハーサルが始まった。現在、ニッポンの社長とロングコートダディが東京、セルライトスパが大阪を拠点に活動しているため、打ち合わせは主にリモートで行われ、全員が直接顔を合わせる稽古は本番当日の今日が初めてだという。

3組がネタを軽く合わせる舞台の下から「ここで暗転いってください」「セット転換しまして、板(いた)ついてもらいまーす」と快活に指示を出すスタッフがいた。舞台監督の前田である。

舞台監督の仕事は、舞台装置、音響、照明といった技術関連からスケジュールの段取りまで、舞台上で起きることを統率して本番へまとめ上げていくことである。ステージだけでなく、出演者が劇場を出る時間などを含めて、全体像を把握しながら舞台を作り上げなければならない。

「僕の場合、準備期間はめちゃくちゃ短いですね。1週間前ぐらいにスタッフが集まって演出、セット、内容を確認する技打ち(技術打ち合わせ)をして、そこで問題点がなければリハーサル直前まで台本は見ません。自分が事前にイメージを固めるタイプでなかったり、抱えている物量がめちゃくちゃ多かったりという事情もあるんですけど、そこは日頃の経験値でこなしてます」

前田はニッポンの社長、ロングコートダディの単独公演やツアーも担当。「彼らのやりたいことはある程度汲み取れる自信があるので」と誇る一方、笑わせたいポイントを事前に全部理解しているわけではないという。

「正直、コントに関しては台本のテキストを読んでも、意味がわからないことがけっこうあります。リハをやりながら『こういうことか』と具体的にわかってくる感じです」

6人で行うオープニングコント『引っ越し』は大須賀以外の5人が業者の設定。1ページしかない台本に目を通すと、「M(音楽)流しきり」「~しばらくアドリブ~」「最後決めポーズ」など、たしかにどうおもしろくなるのか、いまいちわからない。しかし、リハーサルで音楽に合わせて5人がふわふわ動くことで、笑いの輪郭が徐々に露わになるのだった。

ノリで終わらせないのが『関西コント保安協会』

オープニングコントのあとは、3組それぞれの持ちネタのリハーサルへ。照明を落とすタイミングを調整したり、コントで使うSEを確認したりしていく。

そのあと、再び全員が舞台に戻って、1本目のユニットコント『グループ面接』のリハーサルが始まった。まだ誰もいない観客席で、位置を変えながら舞台上の動きをチェックするのが、ニッポンの社長、ロングコートダディの単独にもつく作家の足立だ。

今回の公演は、トークやコーナーをする場面はなく、コントのみのシンプルな構成。また、ユニットコントは新ネタではなく、過去に作ったコントの再演になる。そのため、その中からどのコントを選ぶか、構成をどうするかを演者と打ち合わせしつつ、台本にして技術や進行とすり合わせるのが今回の公演における主要な仕事だ。

「映像が残っていたコントは台本に起こして、内容をなるべく頭に入れてからリハーサルに臨みました。『前はこんなふうにしてましたよ』と言うと、じゃあそっちのほうがいいかもとなったり、新しい案が出たりすることがあるので。ユニットコントって、普通はそこまで稽古できずノリでやって、そのときはおもしろかったとなるイメージがありますね。でもこの3組でやるユニットコントは、ちゃんとおもしろいものを残したいという思いで作っていて、実際に残り続けている気がします」

ユニットコントが終わると、ニッポンの社長がパイプ椅子を並べてコントのきっかけを確認していく。ネタはセルライトスパの『夜行バス』。今回の目玉企画であるカバーコントである。

「カバーコントはもともとV(幕間に流れる映像)として流す予定だったんですけど、それだとちょっと旨味がなくなるかなと辻が言って、舞台でやることになりました」(足立)

「カバーコントは、別の演者によるずらし方が醍醐味だと思うんですよ。それが際立つよう、音響や照明などはいつもどおりきっちりやることを意識しましたね」(前田)

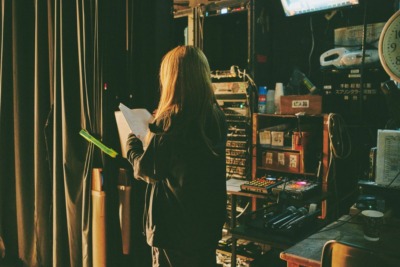

コントに欠かせない技術スタッフの力

そして、2本目のユニットコント『ストーリーテラー』へ。進行役として登場する大須賀に、どうやってピンスポ(特定の演者にのみ当てる照明/ピンスポット)を当てるか、何度も調整を重ねた。照明の岡島によれば、通常の公演は照明の吊るし込みや配線、本番における機材のフェーダーの上げ下ろしなど、オペレーションをひとりで担当するが、今回のライブは1名を増員したという。

「ピンスポは照明室と別場所に置いてあるし、演者に狙って当てるから、使用するときはどうしてももう1名必要になるんですよ。どのライブでもピンスポを使うわけではないので、今回は特別ということですね。でもそれ以外は特別に仕事が多いわけではなくて、普段どおりです。いつも私、マンゲキの仕事はめっちゃ笑いながら見てるんですよ。今日もたぶんそうなるんじゃないですか」

このコント中、大須賀以外の5人が順番にバットを振るシーンがあり、リハーサルではボールが当たる音と空振りのSEに対して、スイングの動作を何度も確認。この音は音響が機材のスイッチを押せば、5人分の音が連続で鳴るように編集が完了しているが、「バッティング教える素振り入れるんで、それ終わってから」と1音目のきっかけは辻と音響ですり合わせていく。『ダブルインパクト』でも3組を担当した音響の西川は語る。

「演者さんによっては、たまに台本にきっかけが書いてなくて、マイムに合わせて音を鳴らすようなコントもあって、それは芸人さんとの信頼関係が要りますね。台本にないことが起きたとき、どう軌道修正していくか……。それを芸人さんと同じ目線で考えて、アドリブでやっていくのが私は楽しいです」

なお前田によれば、「音の大きさにこだわるのがニッ社。導入で流れる音楽のフェードインしていく音の感じなど、音の小ささにこだわるのがロングコートダディ」だという。

ロングコートダディが、ニッポンの社長のカバーコント『ゴルフセンター』を始めた。観客席に座った辻は声を出して笑い、ケツは舞台下手に立ってふたりを見守る。絶叫を繰り返してノドを飛ばさないか心配する兎に、「もっと前に出てやったらどうですか?」とケツがアドバイスを送った。

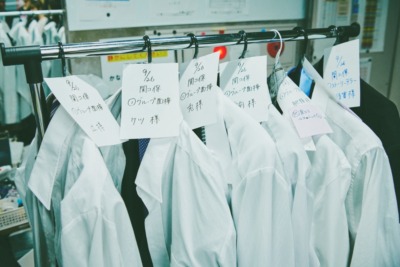

10本分のコント衣装を用意するスタッフの苦労

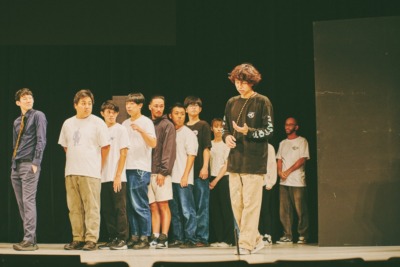

3本目のユニットコント『1人で来い』は、かつて映像用に撮られたコントを舞台用に練り直したもの。大勢参加したエキストラに辻は立ち位置や動きを指導し、肥後がツッコむタイミングにも「まだまだ(早い)」と指示していった。

衣装や小道具を調達し、本番では道具の転換や出ハケ(演者の登場と退場)を担当する進行の藤井は、今回のライブについて「準備が多いライブです」という。

「そもそもコントイベントは準備することが多くて、今回のユニットコントだと1ネタで6人分の準備をしなきゃいけない。それが4ネタあって、さらにコンビネタ、カバーネタもあるからボリューミーですね。しかも6人中4人が大きい方なんで、衣装を調達するのがなかなか大変でした。兎さんが一番困るかもしれません。サイズがどんどん大きくなられて、東京行く前にはけたスラックスが入らないとかけっこうあるので……。堂前さんと肥後さんは、サイズ的になんでも入るので助かってます」

小道具へのこだわりが強いのはニッポンの社長で、ケツからは「こういう小道具が欲しい」「衣装はこんなイメージで」と伝えられるという。足立も「たとえば引っ越しのコントで山積みにした段ボールのサイズが異なると、辻さんが『これは不自然やろ』と敏感に指摘するイメージ。リアリティにこだわります」と語った。

ニッポンの社長・辻「マンゲキスタッフはミスがなさすぎる」

気がつけばリハーサル開始から1時間以上の時間が流れていた。舞台ではセルライトスパがロングコートダディ『花屋』のカバーコントを軽く合わせている。リハ後に次の仕事があるロングコートダディが劇場を飛び出す時間を気にして、前田が「早く進めましょう」とスタッフを促した。

そして、ラストを飾るユニットコントのリハーサルへ。今回の公演を締めくくるオチがあり、どのタイミングで緞帳(どんちょう)を下ろすか、照明をどうするか、演者とスタッフで協議していく。辻いわく「劇場を出て300m離れたところで決まる、世界初のオチ」で、斬新な展開に演者とスタッフの笑い声が何度も劇場に響いた。

しかし、そのオチが本番で陽の目を見ることはなかった。なぜなら、ほかのコントをふくらませすぎたため、その手前で終演時間を迎えてしまったのである。12分を予定していたコントは、まるまるカットに。とはいえ、メンバーは「次の公演があるので」とあきらめていない様子なので、10月31日(金)の東京公演で世界初のオチを目撃できるかもしれない。

公演後、6人に漫才劇場スタッフの印象を聞いてみた。

ケツ「僕らが東京でライブするときに呼ぶぐらい信用してます」

肥後「家族みたいなもんですね」

大須賀「ネタで音を使うじゃないですか。そのあとのコーナーで同じくだりを作ったとき、バン!とその音を流してくれるんですよ」

兎「アドリブの対応力が高い。だからほかの劇場だと『あ、ここ来ないんだ……』と思うことがあります」

辻「ミスがなさすぎる。それだけじゃなくて、音響も照明も進行も台本なしで、『これできんの?』というのがありますし」

堂前「お笑いアンテナを常に張ってますね」

スタッフとの共同作業で舞台を作り上げてきた『関西コント保安協会』。今回5年ぶりに集結したにもかかわらずお祭りムードはほぼなく、客はひたすらおもしろいコントを期待し、それに舞台で応えていく純度の高いコントライブだった。

最後に『関西コント保安協会』における人の役割を足立に聞いてみた。

「僕が好きなバスケでたとえていいですか? ああしようこうしようと仕切るポイントガードは辻さん。ケツさんはベンチを温めてくれるプレイヤーであり、裏から支えるマネージャーの側面もありますね。今回だったらグループLINEで『打ち合わせしましょう』と言い出したりしてくれるんですよ。堂前さんはフォワード。『スラムダンク』でいえば流川(楓)です。そうなると大須賀さんが三井(寿)ですかね。もしかすると桜木(花道)は兎さんかもしれない。かき回すし、主人公タイプで思ったことをぽんぽん言いますし。肥後さんは小暮(公延)かな。いい味出して場を明るくしてくれる……というより、単純にメガネかけているので」。

関連記事

-

-

ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる

よしもと漫才劇場:PR -

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -

『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地

Devil ANTHEM.:PR