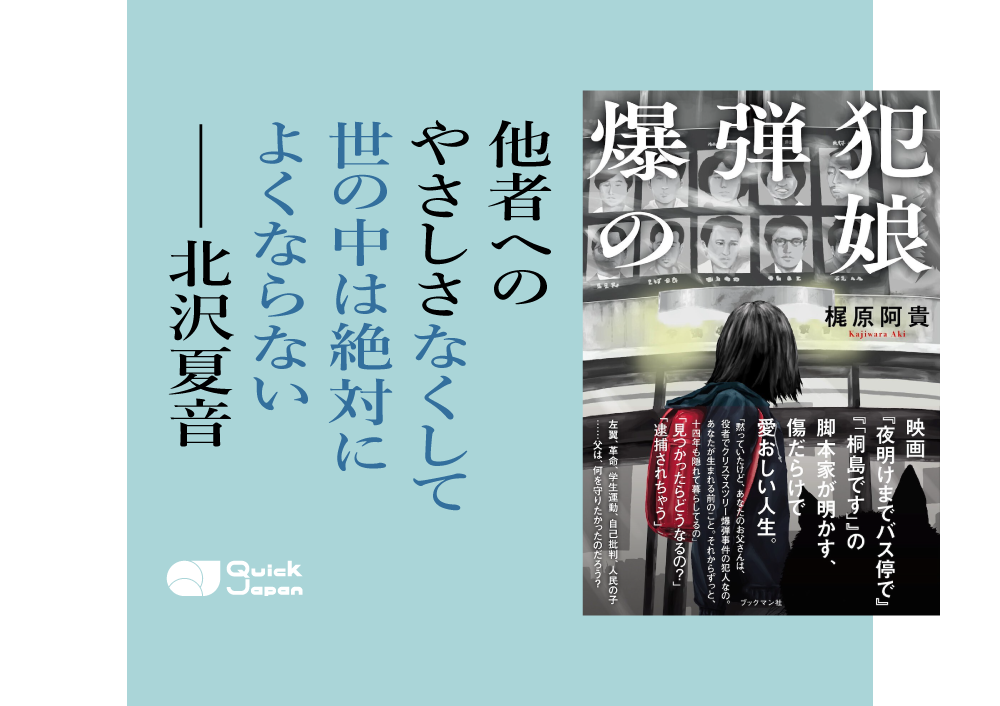

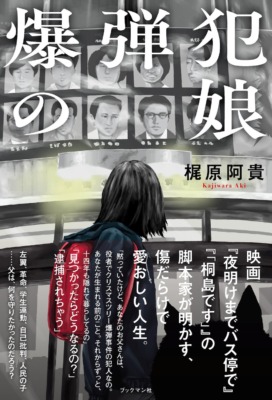

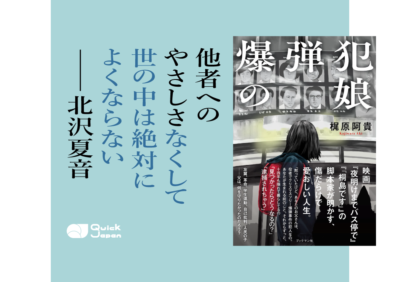

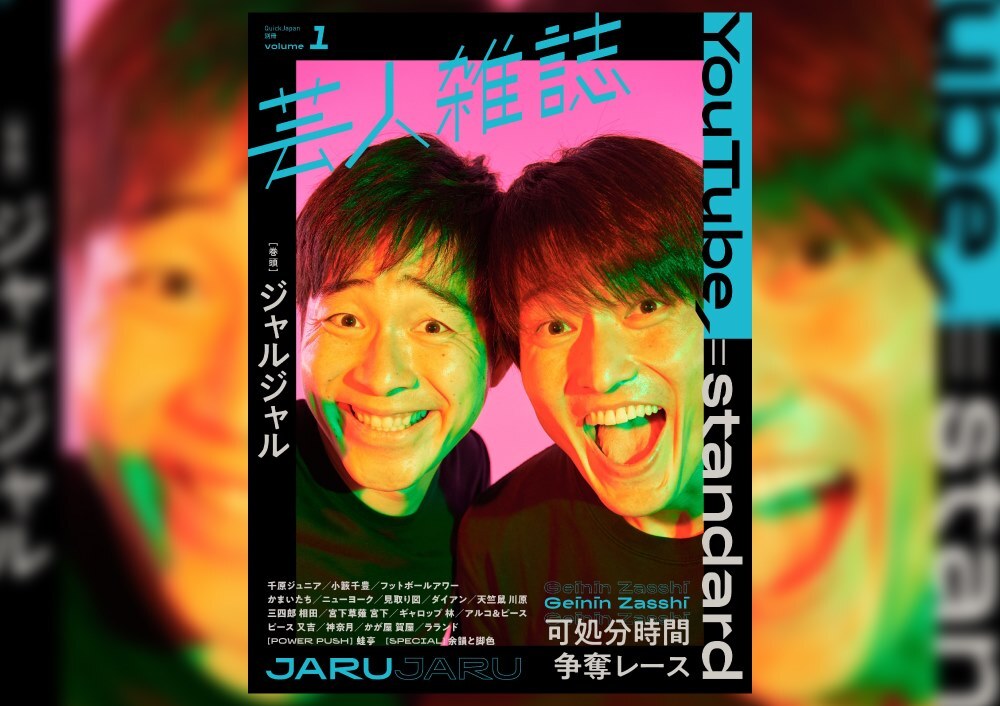

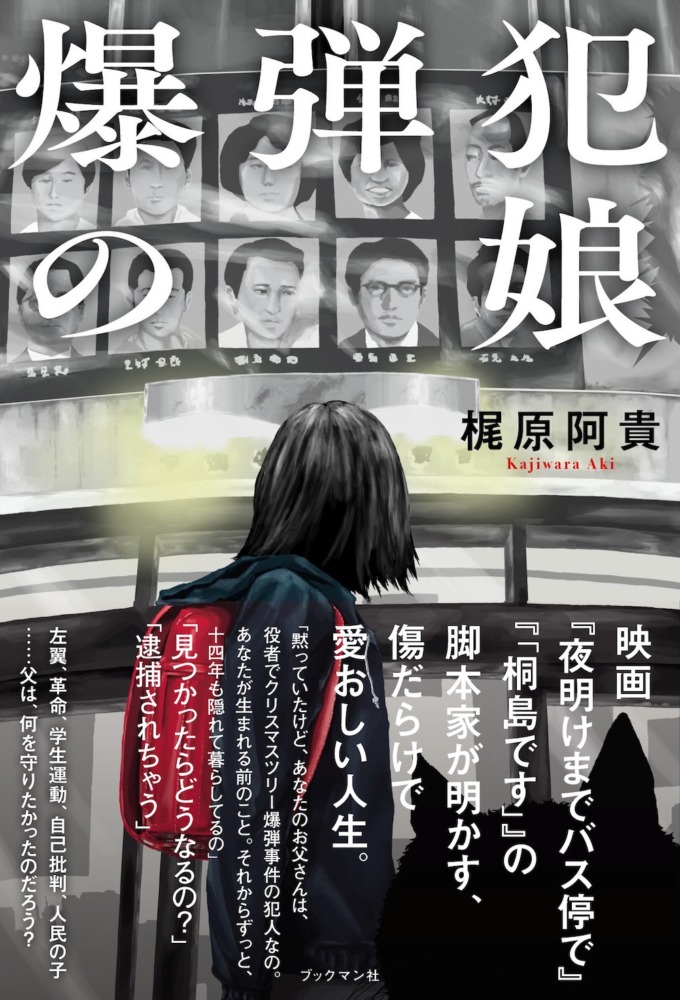

映画『「桐島です」』の脚本を務めた梶原阿貴の『爆弾犯の娘』(ブックマン社)が話題だ。

本書はタイトルどおり、1971年に起きたクリスマスツリー爆弾事件の爆弾犯として指名手配され、そのあと14年間に及ぶ逃亡生活を続けた父を持つ著者の自叙伝。ライター・編集者の北沢夏音が本書の魅力、そして一緒に読んでほしいと語る関連書2冊を紹介する。

本記事では、北沢が『爆弾犯の娘』をテーマに話した『Quick Japan』YouTubeチャンネルにアップされた動画を引用しながら、60年代という時代背景に触れ、「やさしさを組織せよ」という言葉について考えたい。

指名手配犯の父との奇妙な生活

『爆弾犯の娘』は、映画『「桐島です」』の脚本を務めた梶原阿貴が、映画公開直前に刊行した初の著書。彼女の父が爆弾犯だったことは、本書で初めて公表された事実だ。

本書の扉に若き日の姿が掲載されている彼女の父・梶原譲二は、1960年代に俳優として活動、1971年12月24日に起こった「新宿クリスマスツリー爆弾事件」犯人グループのひとりとして指名手配される。

俳優だった彼がなぜ爆弾犯になったのか。北沢はこう話す。

「阿貴さんのお父さんは60年代の終わりくらいに俳優になったわけだけど、そのころ日本にはアングラ劇団と呼ばれる劇団がいっぱいあって、その2大ヒーローが唐十郎と寺山修司。60年代に役者をやろうとしていた人たちは、みんなアウトサイダーだった。世間的な価値観をぶち壊してやるという気持ちで、反戦活動に携わった人たちもたくさんいたんだけど、梶原譲二さんは一線を越えてしまった」

彼が関わった事件は、新宿伊勢丹前で起きた。当時の新宿について北沢はこう話す。

「カウンターカルチャーのるつぼで、象徴的な街。演劇人も映画人も混じって、夜中に飲み屋でケンカしたり激論したりしていた時代だよね」

1971年の事件後に梶原譲二は14年間の逃亡生活に入るが、娘である阿貴は1973年生まれ。つまり、警察から逃げている間に娘が生まれているのだ。いったいどういうことなのだろう。

「爆弾事件を起こして逃げているにもかかわらず、のちに阿貴さんのお母さんになる女性に求婚して、彼女もそれを受け入れて。若いころのお父さんの写真を見ると、ハンサムなのよ(笑)。で、お母さんは当時別の人と同棲していたらしいんだけど、譲二さんの求婚を受けて、その結果、阿貴さんが生まれたと」

阿貴の母となった人物は、事実を知った上で求婚を受け入れたというが、彼を匿って生きる覚悟のみならず、子供を作って育てる覚悟を背負った母に驚く。池袋で手芸店を営み、その稼ぎで阿貴を育て、譲二を匿った。本書で書かれている奇妙な生活を北沢はこのように抜粋して紹介する。

「阿貴さんは幼心に『うちに知らないおじさんがいる』と思っているんだけど、お母さんは名前も教えてくれないから、ずっと『あいつ』って呼んでるわけ(笑)。父の存在がバレるから『友だちを家に呼んじゃダメ』、父の指名手配写真を見つけちゃうから『交番に行っちゃダメ』みたいな掟がお母さんから言い渡されていて、阿貴さんは理不尽だなと思いつつ、一応それを守って育っていく」

警察から逃げて家に隠れている父はもちろん外出することなどないが、阿貴や母が帰宅した際には「おかえり。僕もさっき戻ったところなんだ」とひと芝居打ち、対する母も「お仕事お疲れ様でした。すぐご飯にするね」と笑顔で返す。この「茶番劇」を阿貴はうんざりとした気持ちで見ていたという描写も印象的だ。

映画『「桐島です」』とリンクする場面があるのも読みどころのひとつ。映画では、隣人からもらったくさやを桐島が焼き、その強烈な匂いのせいで警察に通報されて肝を冷やすシーンがあるが、本書にこの原型となったであろう実際のエピソードも収録されている。

このくさやを送ってくれた母方の祖母というのが、伊豆で芸者置屋をやっている経営者で、阿貴は一時その家に身を寄せることになるのだが、彼女のキャラクターがまたかなり特徴的だ。

「登場する人たちはみんなキャラが立っていて、阿貴さんの両親も、母方の祖母も、小学校のクラスメイトたちも、一人ひとりものすごくユニーク。それをビビッドに書き分ける阿貴さんの筆力がすごい。70年代から80年代の池袋のストリートの様子が、情景だけじゃなく、匂いまで立ちのぼってくるようで。文体もポップで、つるつる読めちゃう。こんな人生はなかなかないし、このままドラマとか映画にできるよね」

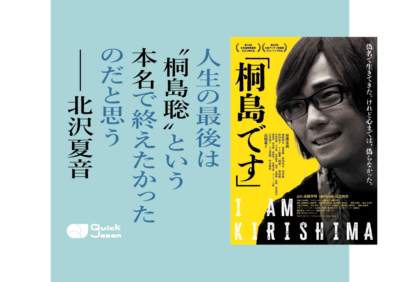

父の夢を継いで俳優、そして脚本家へ

ここで改めて、本書の著者・梶原阿貴について紹介したい。

『爆弾犯の娘』掲載のプロフィールに「1990年に『櫻の園』(監督/中原俊)で俳優デビュー」とあるが、彼女はなぜ俳優を志したのか。

「阿貴さんが中学に上がるタイミングで、お父さんは自首するのよ。そのときに阿貴さんはお父さんが爆弾犯で、その前には役者だったことを知る。それまでは反発しか感じてなかったのに、お父さんが目指して挫折した役者の夢を自分が受け継ぐことをなぜか決心するんだよね。その気持ちをお母さんに打ち明けて連れて行かれたのが、若松孝二監督のところだった」

そのあと、制作の手伝いをしながらオーディションを受けていくつかの映画に出演するも、30代となり年齢の壁に突き当たる。そのとき、『櫻の園』の中原俊監督に言われた「(『櫻の園』主演の)中島ひろ子は女優しかできない女優だけど、お前(梶原阿貴)は女優以外もできる女優だ」という言葉が頭をよぎる。

そこで脚本家を目指して勉強を始め、2007年に『名探偵コナン』で脚本家デビューを果たす。そのあとは2時間ドラマや映画の脚本を担当するようになり、2022年の映画『夜明けまでバス停で』(監督・高橋伴明)では数々の脚本賞を受賞。

『夜明けまでバス停で』でタッグを組んだ高橋伴明監督に急に呼び出され、『「桐島です」』の脚本を5日間で仕上げろと言い渡されるシーンから始まるのが、『爆弾犯の娘』なのだ。

「脚本を仕上げている最中に、桐島聡を闘争に誘った宇賀神寿一さんの言葉に出会って、『「桐島です」』を書けると確信したそうなんです。それが、宇賀神さんが桐島聡の追悼文に書いた『やさしさを組織せよ』という言葉。最初に見たときに僕は『やさしさ』と『組織』という言葉がストレートにはつながらないと思った。

でもよくよく考えてみると、彼らの爆弾闘争の背景にあったのは差別に苦しんでいる人たちや搾取されている労働者たちだった。それは日本国内だけじゃなくて、アジアやそのほかの国にいる人たちへのシンパシーがもとにあるわけで。だからといって、爆弾闘争に走るのは極端なんだけど、でも、他者へのやさしさなくして、世の中は絶対によくならない」

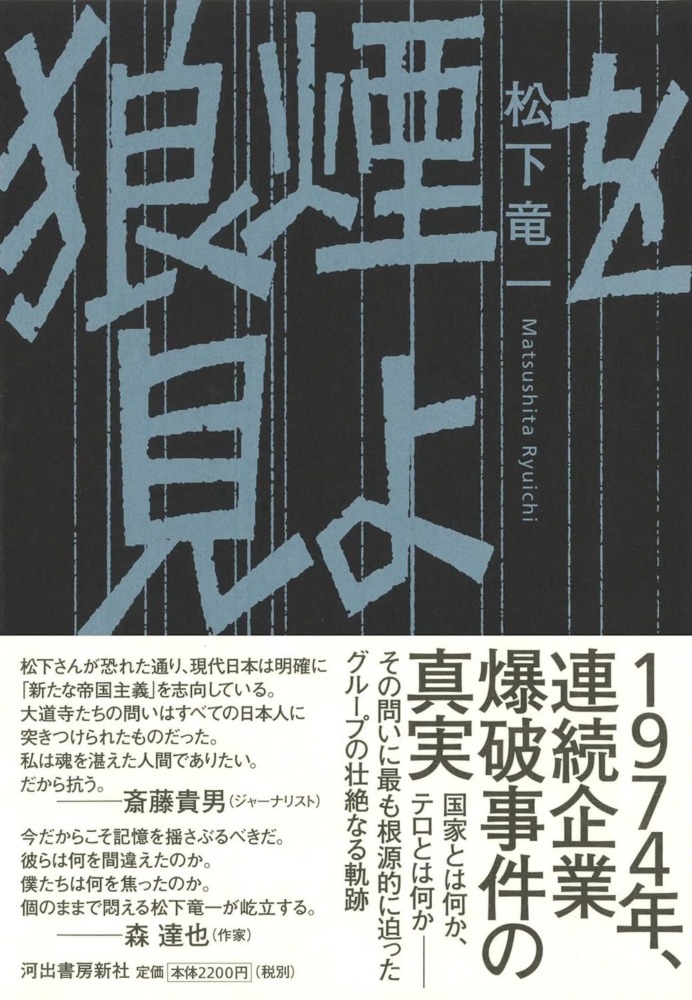

併読したい2冊、松下竜一『狼煙を見よ』&寺尾紗穂『原発労働者』

やさしさを組織せよ。この言葉に関連して動画内で北沢が紹介した本が2冊ある。

まず、ノンフィクション作家・松下竜一『狼煙を見よ』(河出書房新社)。本書は、松下と大道寺将司や関係者との交流から、「東アジア反日武装戦線“狼”」の活動の背景や関わった人たちの思いに触れられる一冊だ。

「この本を読んでいるうちに、自分とは全然縁がないように思われていた彼らのことを他人と思えなくなってくる。僕はこの本で初めて東アジア反日武装戦線がどういうものだったのか知った。彼らの人となりや闘争の背後にあるものを、初めてちょっと理解できた気がした」

下嶋哲朗『いま、松下竜一を読む──やさしさは強靭な抵抗力となりうるか』(岩波書店)の中に引用された一節にこうあるという。

「やさしさがやさしさゆえに権力からつけ込まれるのではなく、やさしさがそのやさしさのままに、強靭な抵抗力となりえぬものか」

ノンフィクションの傑作を多数遺した松下竜一のキーワードもまた「やさしさ」だった、と北沢は指摘する。

そしてもう一冊が、シンガーソングライター・寺尾紗穂の『原発労働者』。こちらは講談社新書版が絶版となり、著者自ら今年復刊している。本書は、主に2000年代以降の全国の原発労働経験者を著者が探訪し、現場の実態を知る人たちの声を聞き取ったノンフィクションだ。

「自分たちが得ている豊かな暮らしが誰かの犠牲で成り立っていることを、絶対に知ったほうがいいと思う」

1980年代に生まれた筆者は、学生運動も、そのあとの爆弾闘争についてもよく知らなかった。今回『「桐島です」』と『爆弾犯の娘』、そして北沢の解説動画を通して、現在の排外主義に抵抗する思想が実は彼らの根底に流れていたことを知った。

同人誌や演劇がカウンターカルチャーであり、権力に対抗する手段として用いられていたこともまた、同人誌(現在ZINEと呼ばれることも多いが)や小劇場の演劇を好む自分にとって、腑に落ちる部分は大きい。

排外主義という大きな流れに抵抗するのは簡単ではない。しかし、今回紹介した作品に流れる「やさしさを組織せよ」というキーワードに力が湧く。やさしさを、他者への想像力を。強靭な抵抗力を、自分の中に育てていきたい。

書籍『爆弾犯の娘』

著者:梶原阿貴

発売日:2025年6月24日

定価:1,980円(税込)

ページ数:288ページ

判型:四六判

発行:ブックマン社

関連記事

-

-

久保田未夢&指出毬亜が語る、果林とエマの“言わずに伝わる”関係性「自分にないものを持っているからこそ、惹かれ合う」【『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』特集】

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会『約束になれ僕らの歌』:PR -

「明るさで元気をくれる人」と「一番近しい“あなた”」。矢野妃菜喜&村上奈津実が考える、侑と愛がお互いに差し向けるまなざし【『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』特集】

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会『約束になれ僕らの歌』:PR