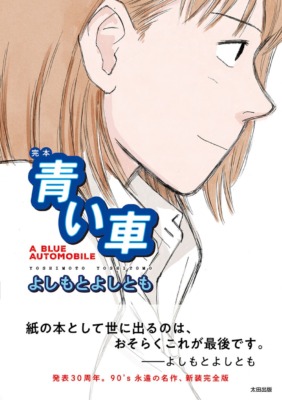

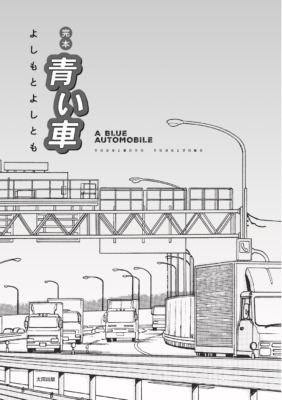

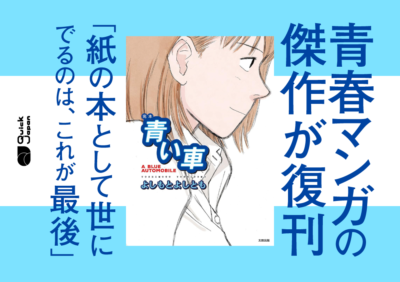

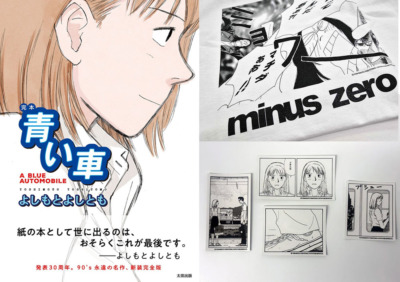

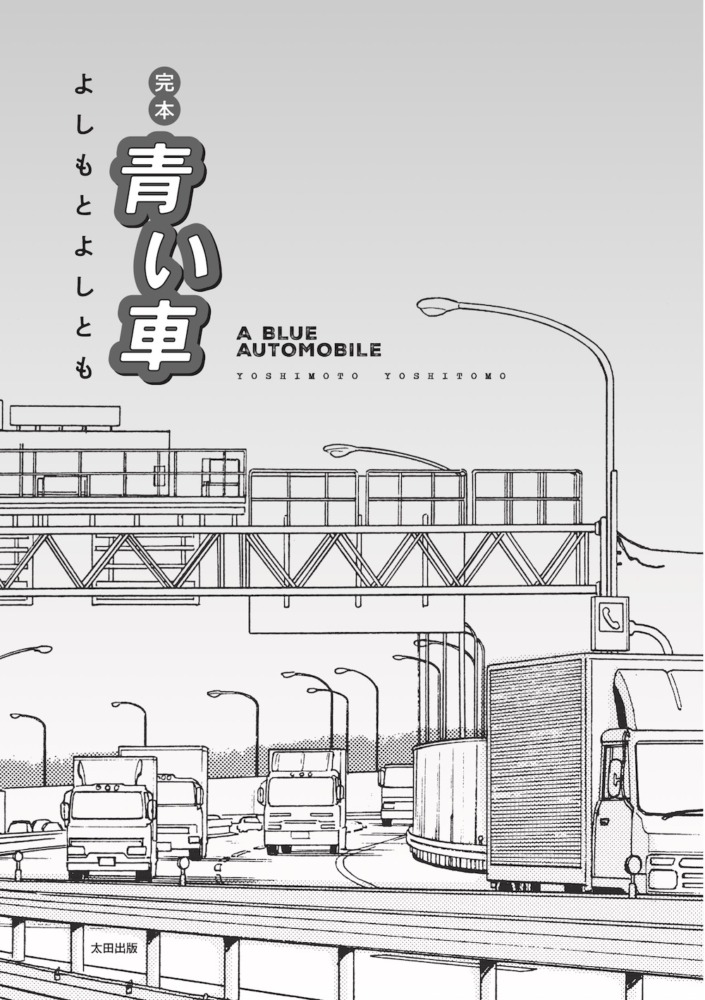

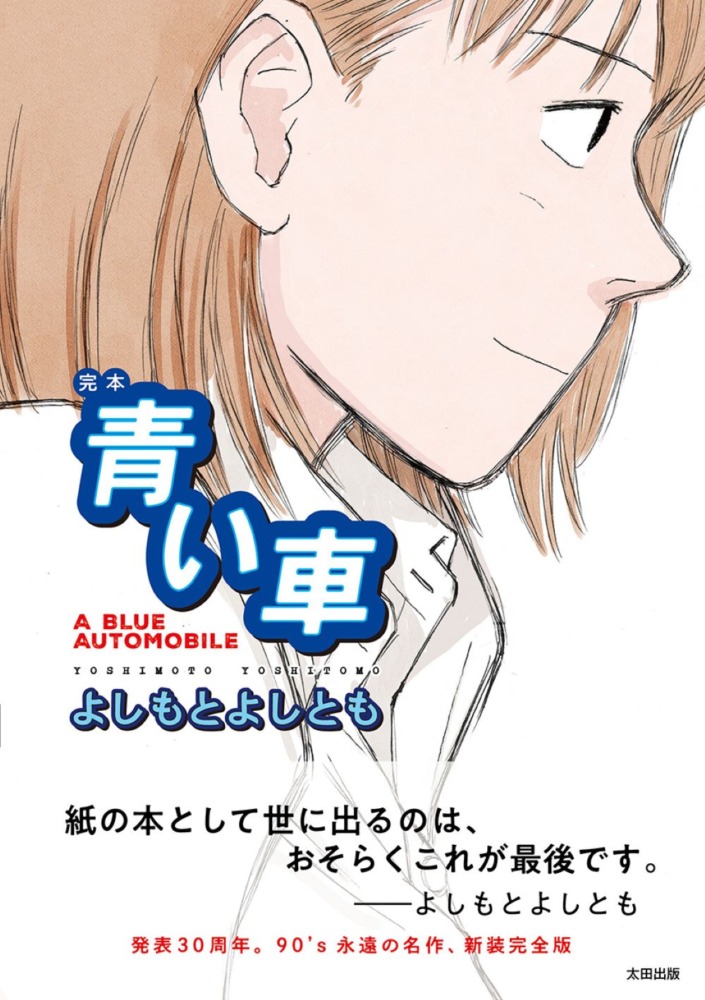

1996年に刊行されたよしもとよしともの短編集『青い車』は、1990年代の青春マンガ、ひいては当時の日本のカルチャーを象徴する作品として、今なお読み継がれている。長らく絶版状態にあったが、表題作「青い車」の発表から30年を迎える今年、新装完全版『完本 青い車』として復刻されることとなった。

この短編集にちりばめられたサンプリングやテクノといった要素は、90年代を語る上で欠かせないキーワードだ。開放感と共存する不穏な感覚もまた、当時の時代精神を色濃く映し出している。だがそれらは「90年代」という枠に押し込めてすませてよいものなのか。むしろ現代と地続きの問いを投げかけているのではないか──。

今回の復刊にあたり、編集担当の太田匡人氏とともに当時を振り返る『Quick Japan』YouTubeチャンネルにアップされた動画を引用しながら、よしもとよしともインタビューを前後編にわたってお届けする。

前編では、「青い車」をめぐる制作秘話を中心に、よしもとよしとも自身の活動にとっても転機となった、1990年代中盤という時代を紐解いていく。

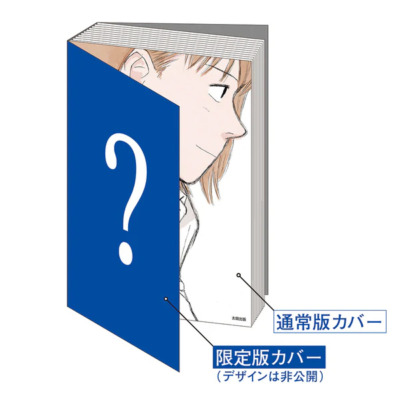

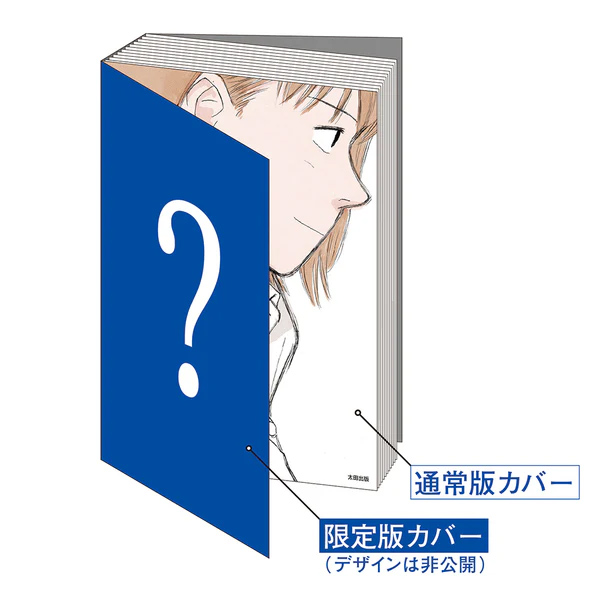

また、『完本 青い車』QJストア限定特別版の発売も決定。特別版は、通常版に特別カバー(デザインは非公開)とポストカードが3点セットになっており、2025年9月15日(月)までの注文で著者の直筆サインも入る豪華版となっている。

転機だった「青い車」

太田 「青い車」発表から30周年の節目で、こうやって完全版というかたちで新装させていただける流れが作れたのはとてもありがたいことです。編集担当をやらせていただいた太田がお話を伺っていければと思いますので、よろしくお願いします。代表作としても扱われることが多いこの短編集を、ほぼそのままのかたちで紙にして出すっていうのは、やっぱり重要なことだったのですか?

よしもと 紙の本として出せるって、もう本当に最後のチャンスだろうし、出せるものは出したほうがいいだろうと。もともとは紙で読むように描いているし、マンガの文法みたいなものがあるわけじゃないですか。あとは、やっぱり紙の本のほうが記憶と結びつきますよね。手触りとか、そのときの季節とか覚えていたり。まあ、個人的にはそのほうが好きなんだけれど、まあ今の世の中だと、もっと便利なほうがいいのかなとも思います(笑)。

太田 表題作の「青い車」からは30年時間が経過してるわけですが、ご自身の作品を読み返すことってありますか。

よしもと 基本はあまり読み返さないですね。何かの機会がないと。部屋を整理してるときにパラパラと読むような。今回も気合いを入れて読むというよりは、パラパラ見ていて、ちゃんとおもしろいなって思いましたね。一般的に今読んでも、おもしろいに違いないと。

太田 「青い車」を描かれたときって、何歳くらいでしたか?

よしもと ちょうど30歳くらいです。「青い車」はものすごい転機だったんですよね。 ちょうどその時期、テクノが盛り上がり始めていました。Aphex Twinとか、Warpレーベルとか、そのちょっと前からアンダーグラウンド・レジスタンスとかデリック・メイとか、デトロイト・テクノがあって。それらが自分にとってはパンク以来の衝撃で。解放感というか、可能性をすごく感じていて。

それで、マンガでも何かできるんじゃないかみたいなことを考えて、いろいろと試行錯誤し始めました。それまではすごく煮詰まっていたというか、自意識過剰で強迫観念に捉われてたんです。かっこよく、新しくなきゃいけないとか。そのころって松本大洋君とか山田芳裕君も出てきて、下の世代のインパクトもありました。「あらかじめ壊れた世代」とか言われていて(笑)、なんかすげえなって。

太田 いろいろ背負わされてるような部分もあったかもしれないですけど。

よしもと 自分もその一部みたいにいわれてはいたんだけど、いや、俺はちょっと違うんだよなって。その前の年代から活動していたから、絵柄的にもちょっと古いんじゃないかって。みんな描線が特徴的で、俺みたいなつるんとした描線じゃないから。

それで、本当に鉛筆描きをそのまま雑誌に載せるような作品とか、ちょっと新しさを出そうとしてたんだけど、そういうかたちでやっても姑息というか、不自然ですよね。一生懸命やっていたんだけど、あまり評判もよくなくて。

太田 それは「青い車」以前ですか?

よしもと 以前です。 そんななかで自分なりに描いたのが『COMIC CUE』(イースト・プレス )の1号目に載せた「バナナブレッド’95」だったんですけど、これもさんざんな結果でした。大島弓子のカバーというかサンプリング的なものを試みて、和田ラヂヲ君とかは「おもしろかったよ」って言ってくれたんですが……。自分としてやるだけのことはやったけれども、なんかこなれてないというか、まだ無理があるんだろうなと。

描くべきことを描いたぞと思っていた

1990年代前半は、インタビューでも名前の挙がった松本大洋など、主に青年マンガから新しい志向を持った作家が次々と生まれていた時期だった。よしもとよしとも自身は、1980年代後半から4コマや長編の領域ですでに活躍しており、次の世代との狭間で試行錯誤していたといえる。その結果、1995年以降に描かれた短編で、新境地を切り開いていく。

*

太田 1995~96年ごろって、短いスパンでたくさん短編を描かれていますよね。

よしもと そうですね。「バナナブレッド’95」のあとに、もっとしっかり考えようと、次はすごくシンプルな、もう誰でも絶対にわかる、すごくベーシックな話を描こうと思ったんです。すごく単純な、登場人物が少なくて、車に乗って海に行くような話を漠然と考えていて。岩館真理子「ブルー・ムーン」って短編とか、高木りゅうぞう君の短編とか、そういう雰囲気の話をやるっていうのは決めていたところで、阪神・淡路大震災が起こったんです。

太田 1995年1月17日ですね。

よしもと それが決定的でしたね、もう、どうすればかっこよく見えるかとか全部抜きにして、本当に原点のところまで立ち戻ろうと思うようになりました。ちょうど1994年に、長女が生まれてるんです。子供って、人とのコミュニケーションの計算とか駆け引きとかをぶち破ってくるから。腹が減ったら泣くし、笑わせれば笑うし。このぐらい単純でいいじゃんって。

それと阪神・淡路大震災。そのふたつがすごく大きかった。おしゃれとかじゃなくて、自分の好きなものが好きだって生きている人たちを描こうと思った。作品に登場するのがコンバースのスニーカーっていうことが象徴的なんだけど、当時はコンバースのスニーカーって全然流行ってなくて。

太田 ハイテクスニーカー全盛期ですね。

よしもと 安っぽさの象徴みたいなものを思い切り出していく。あとは車にしても、「中古で一番安い車って何?」って担当編集に聞いて、カローラにしてみた。ライターにしても、ジッポとかじゃなくて、ここは100円ライターだろうと。そういうもので固めていった。

太田 結果的にそういうものは、時間が経過しても存在していますからね。

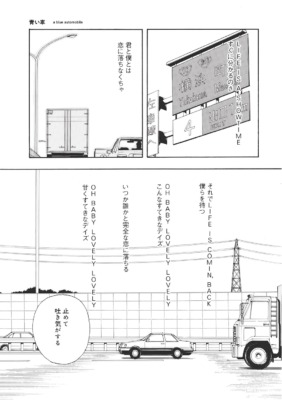

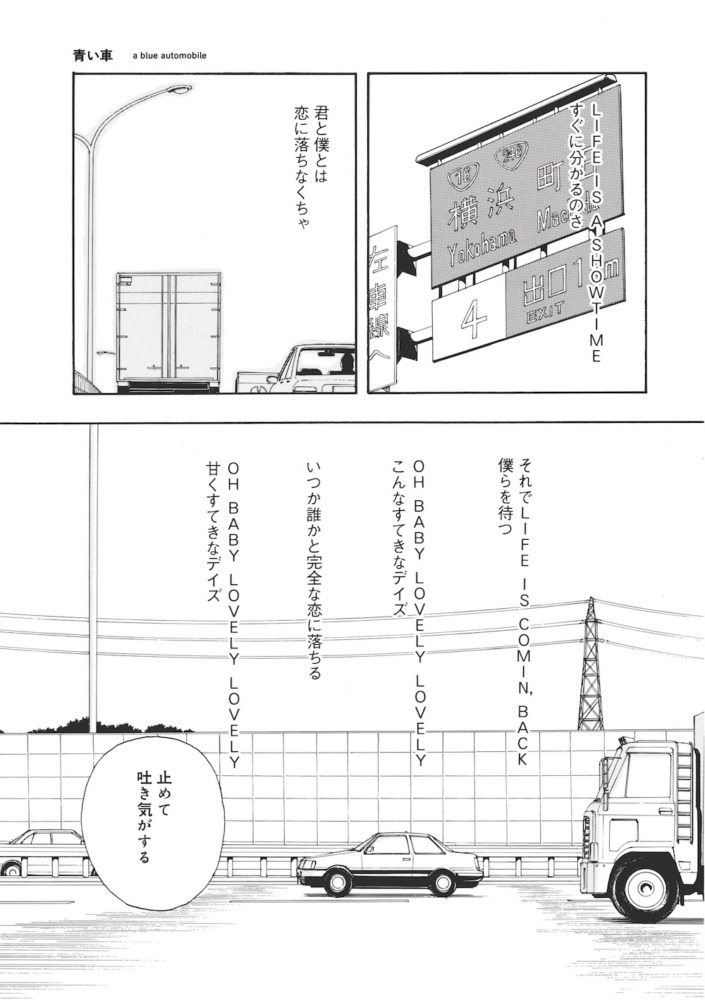

よしもと 「青い車」のその言葉の断片が浮遊していく手法は、テクノ的ですね。そう指摘してくれた人がひとりだけいました。最初の時点では、あの言葉がない状態でネームを切って、担当に1回見せたら、これおもしろいよみたいなことになって。そのあと、言葉をランダムに抜き出していく作り方でした。高木りゅうぞう君のマンガからそのまま持ってきたりとかね。

太田 描くにあたって、車を出して取材に行かれたそうですね。

よしもと そうそう。ネームが上がってから行ったのかな。読み切り1作のために車出してもらって、しかもドライバーつきの3人で。余裕のある時代でした。茅ヶ崎のほうに行って、道中で写真をどんどん撮っていった。その空気感が本当によくて、作中にものすごく反映されてます。その日はすごくいい雰囲気っていうか、なんか楽しかったですね。最終的にはもう夕陽の状態になってたんですけど、フロントガラスの向こうに富士山がドカーンと出てきて。

太田 そこがのちに「青春マンガの代表作」といわれるところに色濃くつながっているのかもしれませんね。

よしもと 結果、写真はすごくいいものが上がってきた。あと、そのちょっと前かな。新聞で阪神・淡路大震災で亡くなった人の名前が見開きでびっしり載っていて、その紙面が4ページぐらいにわたっている。そこから受けたイメージもすごく大きくて、その空気も出ているんじゃないかな。震災については直接描いていないけど、根源にある。本当に今思っても、すごくアクロバティックな描き方をしてましたね。

太田 「青い車」の作中、高速道路を走っているところで小沢健二さんの曲を引用するところがあるじゃないですか(※編注:車の中で流れるBGMとして小沢健二「ラブリー」の歌詞を引用し、登場人物が「止めて 吐き気がする」と発言するシーンがある)。当時は誤解もされたかと思うんですけど、実際のところどんな意図があったのでしょうか?

よしもと 世間的には小沢健二がすごく人気で、浮かれているような感じがありましたよね。そういう世の中で、登場人物のこのみちゃんの精神状態だったらどうなるかって考えたら、もうあのように言うしかない。それを描かなきゃってことです。もちろん、そこで小沢健二を取り上げることで、強烈な印象を与えるだろうという意図はありました。ちょっと躊躇はしたけど、これをやらなければ描けないぞって感じがありましたね。

太田 小沢健二さんのことが嫌いなわけではない?

よしもと もちろんです。『犬は吠えるがキャラバンは進む』とか、何度も聴いてました。「青い車」というタイトルもスピッツの曲ですが、スピッツの曲を聴いて思いついたわけではなく、描いてるときに、スピッツの曲がぴったりハマるなっていう感じで拝借したっていう。 そこもサンプリング。本当に引用だらけなんですよね、この単行本。

太田 当時はそれが新しい手法だといわれたところもありますし。「青い車」を発表したあと、まわりからの反応はどうでしたか?

よしもと みんなちゃんと読んでくれたのはありがたいんですけど、知り合いも含めて、本当に賛否両論で(笑)。絶賛してくる人と、「今回のはわかんないよ」って反応に分かれましたね。あと「なんか調子悪い?」みたいに言われたり。

太田 心配されちゃう。

よしもと 「わかんない」って言われるのがわからなかったですね。自分としては本当に、描くべきことを描いたぞと思っていたので。

QJ初代編集長・赤田祐一や鶴見済からの反応

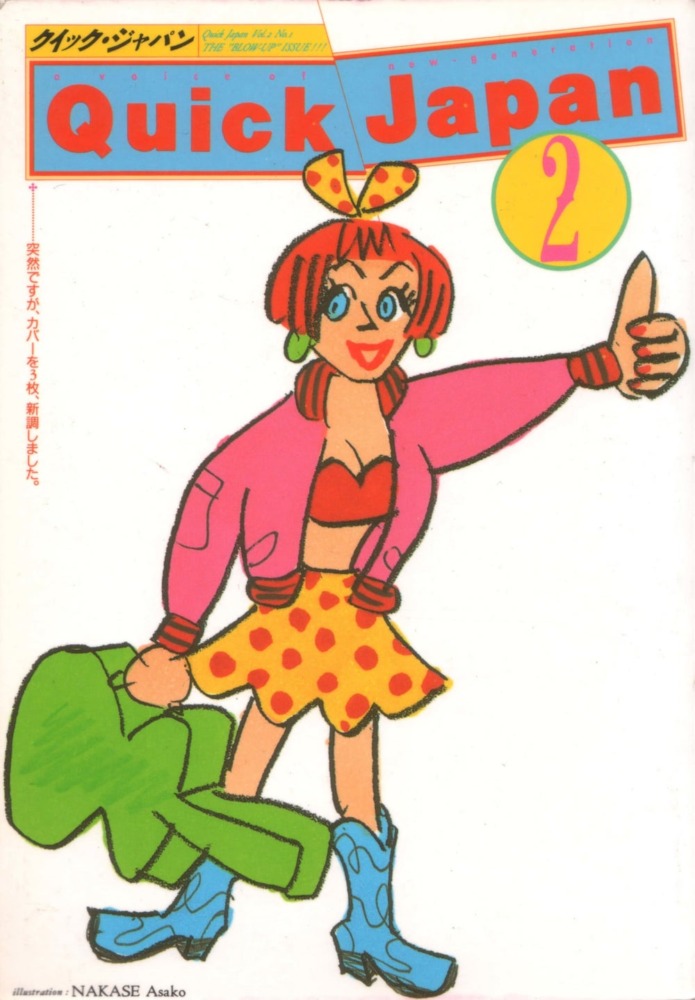

1990年代中盤は、カルチャー誌の全盛期。その中でも当然、よしもとよしとものマンガは言及されていた。『Quick Japan』vol.2(1995年)での編集後記では、当時の編集長・赤田祐一によって「バナナブレッド’95」が痛烈に批判されている。

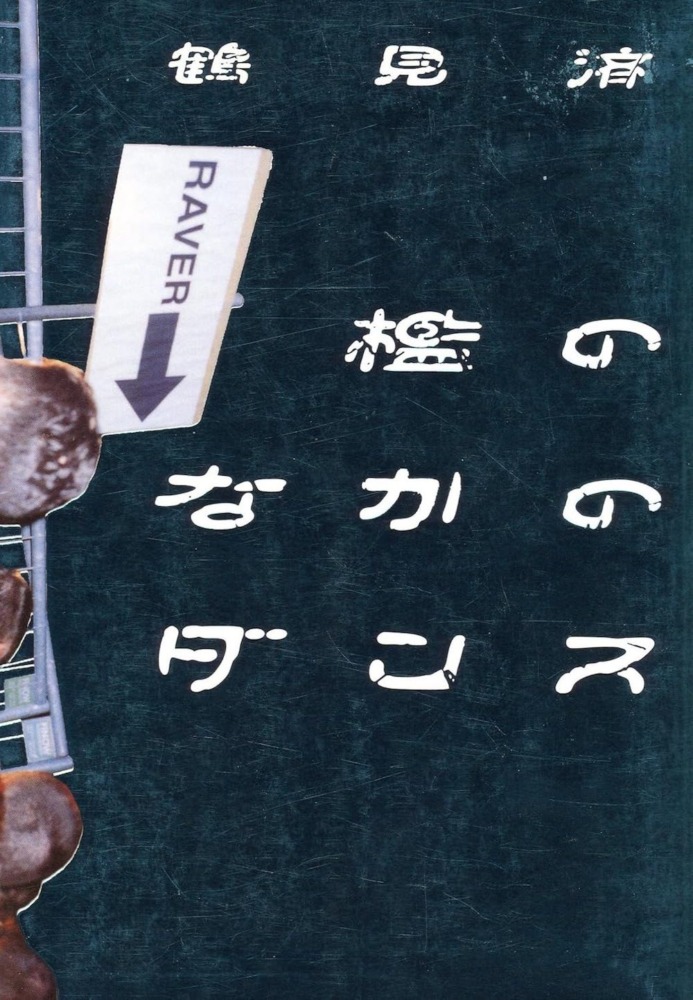

一方、『SPA!』1996年5月29日号に掲載された鶴見済による『青い車』評(『檻のなかのダンス』収録)では、90年代にあふれかえるJ-POPの「前向き100%」、根拠のないポジティブシンキングに対する返答として、『青い車』に見られる「55%の前向き」に可能性を見出している。

*

太田 今のマンガだと、配信で読んだものに対してすぐに読者が反応できるような状況が成立しています。でも、雑誌だけに発表していた当時だと時差がありましたよね。そこで自分の転機が来ているなかで、作品への反応にもどかしさを感じることはありましたか?

よしもと 今みたいに、すぐにウケるかどうかみたいなことは考えてなかったです。なによりもまず、自分が何をしたいかだけで動いていくというか。出たときにいい反応が返ってきたら、「よっしゃ!」という感じ。それで思い出すのは、『Quick Japan』の編集後記で、(当時の)編集長・赤田祐一さんが、おそらく「バナナブレッド’95」を取り上げて批判しているんです。よしもとよしともはもうダメだと。こんなんじゃ90年代はやっていけないと。

太田 はい、そのように書いてあります。でも、やっぱり期待値の高いなかで、そういう反応をあえて表明する編集者がいる、時代のよさもあったとは思います。

よしもと 「青い車」が出た直後にこの編集後記が出たので、何言ってやがるって思って、「青い車」の掲載号か切り抜きを「読みやがれ」って、着払いで太田出版に送りつけた(笑)。ちゃんと受け取ったみたいで、次の『Quick Japan』の編集後記で返答があった。読んだけど、よくわからなかったって。たぶん引っ込みがつかなくなったんだなと思って、ニヤニヤしていたんだけど。

太田 ちょっと、意地もあったのかもしれませんね。そのころ鶴見済さんの評論もありました。「55%の前向き」と評していて、すごく的確だと思いました。

よしもと すごくよかった。

太田 マンガに限らず何かを発表して、それに対する反応の速さとか、責任のあり方みたいなところが、今とまったく違うといえるのかなと思います。

よしもと 当時は、漫画家同士でよく話していましたね。まだインターネットの時代じゃないから、「読んだよ」って直で電話をかけて。江口寿史さんが褒めてくれたり、手伝ってくれた安野モヨコや、古屋兎丸からも連絡がありました。

*

後編では、『青い車』に収録されているそれぞれの作品について、そして昨今の状況についても迫っていく。

よしもとよしとも

1964年3月14日⽣まれ。神奈川県出身。1985年、角川書店の少女漫画誌『月刊 ASUKA』第1回まんがスクール入選作の4コマ漫画「日刊吉本良明」でデビュー。活動の場を青年誌に移し、双葉社『週刊漫画アクション』連載作品「レッツゴー武芸帖」「東京防衛軍」、短編作品集『よしもとよしとも珠玉短編集』を発表。唯一無二の先鋭的な作風で人気を得る。10年間の沈黙を経た2020年に講談社『MANGA Day to Day』にてコロナ禍の格差日本を描いた短編「OHANAMI 2020」を発表。現在の代表作として、講談社『コミックDAYS』で無料公開中

よしもとよしとも『完本 青い車』

『完本 青い車』

2025年9月29日(月)より一般発売

著者:よしもとよしとも

収録内容:「青い車」(1995年)/「オレンジ」(1996年)/「ツイステッド」(1995年)/「マイナス・ゼロ」(1995年)/「一人でお茶を」(1996年)/「NO MORE WORDS」(1995年)/「銀のエンゼル」(1991年)/「ライディーン」(1997年)/2025年版セルフライナーノーツ収録

サイズ:A5/並製/200ページ

定価:【一般書店】1,800円(税込1,980円)

【QJストア限定】2,700円(税込2,970円)

※QJストア限定は通常版+別カバー1点+ポストカード3点の展開予定

※QJストア限定版は、2025年9月15日(月)までのご注文に限り直筆サイン入りとなります

関連記事

-

-

ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる

よしもと漫才劇場:PR -

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -

『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地

Devil ANTHEM.:PR