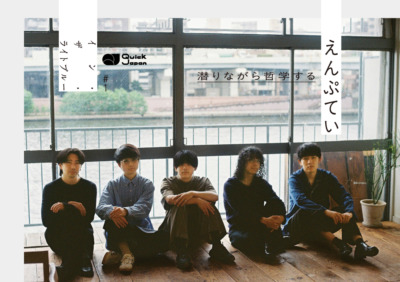

えんぷてい“潜りながら哲学する”彼らの音楽は永く蒼空を翔け、誰かの髪を優しく撫でる風【イン・ザ・ライトブルー #1】

底が抜けてしまった社会で感受性を失わないために、2000年代生まれの編集者とライターが同世代の感性に迫るルポルタージュ連載「イン・ザ・ライトブルー」。

第1回はえんぷていが登場。彼らが作り出す音楽は情緒的かつ普遍的であり、そこには自己の内面と向き合うひたむきさや繊細さがある。その感受性の源はどこから生まれてくるのか、尋ねてきた。

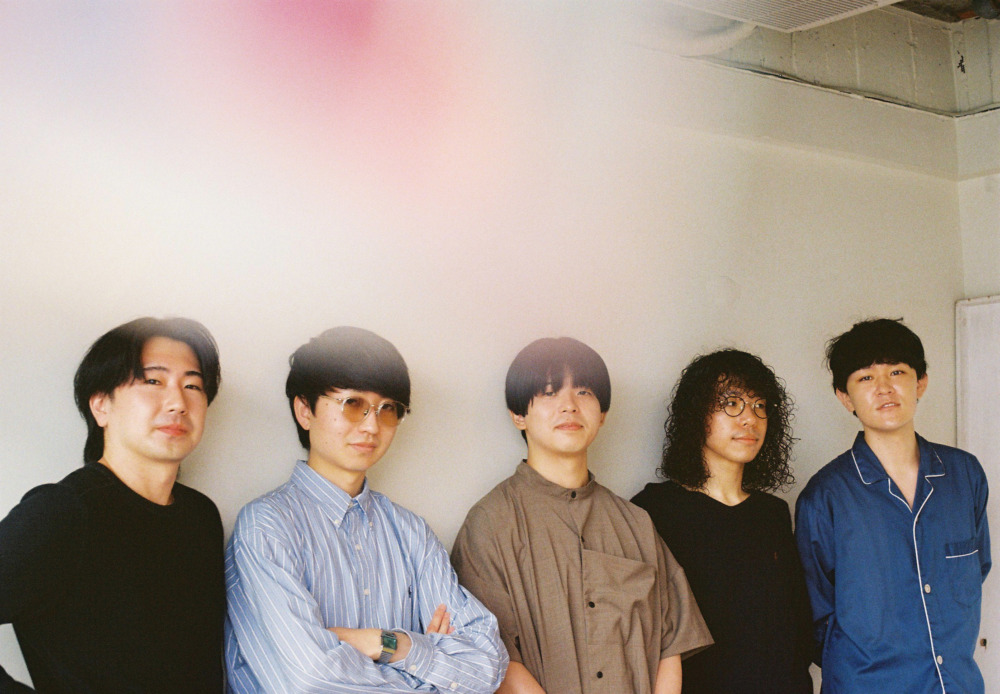

えんぷてい

2020年に名古屋にて結成。奥中康一郎(Vocal & Guitar)、比志島國和(Guitar)、石嶋一貴(Keyboard)、神谷幸宏(Drums)、赤塚舜(Bass)から構成される5人組バンド。2025年2月14日に最新EP『愛はいつもひとりきり』をリリース。同EPを掲げて東名阪ツアーを行った

Quick JapanのYouTubeチャンネルにてインタビュー動画を公開中。

問いから紡がれる言葉たち

「素敵なミュージシャンがたくさんいるこの世の中で、自分が音楽を作る理由ってなんだろうと考える時期があったんです」

バンド・えんぷていのフロントパーソン・奥中康一郎の語りには、多くの問いがある。「自分が本当に思っていることを正確に言葉にできているのか」。そんな一個人としての自問から、「自分が書いた曲はアートなのか、デザインなのか」というソングライターとしての葛藤まで。

メンバーにもさまざまな問いを投げかけながら、発言するたび、補足を加えながら、奥中は丁寧に言葉を紡ぐ。

20代は不安定だ。社会の荒波に揉まれ、ライフイベントと労働に奔走するうち、ふと気づくと自分の輪郭が消えていき、感受性が鈍っていくような危機感を抱いたことがあるのは、筆者だけではないだろう。

そこで、感受性を守り抜く方法を考えるため、えんぷていに話を聞いた。

柔らかくも、風が吹いても飛んでしまわない強度を持った音楽

2025年8月、連日の酷暑が少し落ち着きを見せたある午前、奥中康一郎(Vocal & Guitar)、比志島國和(Guitar)、石嶋一貴(Keyboard)、神谷幸宏(Drums)、赤塚舜(Bass)の5人がそろった様子にも、どこか涼やかな雰囲気があった。

時代や流行に左右されない普遍性のあるサウンドに、煌めきと情緒。磨きのかかった文学的な歌詞。透き通る歌声。彼らの音楽には心地よい風が吹くような印象があるのと同時に、風が吹いても飛んでいってしまわない強度がある。

昨年リリースしたセカンドアルバム『TIME』や今年2月にリリースしたEP『愛はいつもひとりきり』では、通底して時間の不可逆性や愛の不確かさが表現されている。

変わりゆくすべてに目を凝らし、形あるもの=情景も、ないもの=心情も、焼きつけるように描写する試みには、過ぎる時間を尊び、愛という不確かなものをそれでも信じようとする態度が、表れているといえよう。

奥中は、現在の音楽シーンをたとえ、「激辛のものって刺激が強くて一時(いっとき)流行るけど、毎日食べるなら激辛よりお米とかお水のほうがうれしいはずじゃないですか」と話す。淡々とした語り口ではあるが、批評的な視点と、えんぷていで表現したいことが感じられる。

上京を後押しした「流れ」

2020年に結成したえんぷていは現体制になった2023年12月、時間をかけてでも自分たちの表現を追求する決意を固め、拠点を地元・名古屋から東京に移した。

あらゆるものがファスト化し、消費をせき立てられる、寄る辺ないこの現代社会で、特に合理性を重視して設計された顔をしている東京に根城を構えたのだ。

奥中は「自ずとどうやって生きていくか考えるタイミングになった」と、比志島は「流れが来ていた」と当時を振り返る。

その「流れ」とは、いい音楽を追求しようと同じ目標に向かっていくバンド内の流れと、リスナーやライブのオファーが増えていくバンド外の流れの、両方だった。

やはり本質的には、1人ひとりがいて、5人がいて、リスナーがいる。そして、バンドが彼らをつないでいる。それぞれの言葉に耳を澄ませると、わかってくることがある。

「感受性を守ること」と頑なになることは違う

比志島はこう話す。

「映画を観たり小説を読んだりするのもいいんですけど、揺さぶられすぎてしまうところがあって……。そういうことがあまりできないぶん、知らない街に行ったときに車窓から風景を見て、ここで生まれ育った人はどんな空気を感じていたんだろうとか、あとからこの街を思い出すときにどんな気持ちになるんだろうとか、思いを馳せるんです。そういう想像力を大切にしています」

「もともと、高校生くらいのころから自分の好きなものがわかっていたので、当時はとても頑固でした。でも本格的に音楽をやっていくことになって、食わず嫌いをするのはやめたんです。着る服も、食べるものも、行く場所も、聴く音楽も、なんでも試して咀嚼してみる。自分を限定しないことで、自分を知っていくことができるんじゃないかと思っています」

そう話す石嶋は、奥中とメンバー間で最も付き合いが長いそう。

奥中いわく、「出会ったときと別人なんじゃないかというくらい変わった。もちろん根っこの部分は変わってないけど、自分が変わることに恐れがないんだろうな」。

神谷は、

「自分に負荷をかける。自分でできることは自分でやる。エスカレーターは使わず、自分の足で階段を登りますし、自分の髪は自分で切ってるんです。そうすると、違う景色が見えます」

と話す。エスカレーターを使わないエピソードはメンバーの笑いを誘ったが、神谷自身は至って真剣だ。

「小さいころから音楽はやっていたんですけど、大人になる過程で音楽以外のこともやってきました。その上で音楽に戻ってきたと思っているので、ほかのことを経由していなかったら音楽を続けていないかもしれない」

赤塚は、

「結局は、ありのままでいること。自分がしたいことをする、したくないことはしない。自分に逆らわないでいいと思うようにしています」

と言い、

「もちろん、そのためにやらなくてはいけないこともあるんですけど」

とつけ足す。

奥中は、

「すべてに対して善であることは不可能だけど、それは自分と異なる視点に立って考えることをあきらめる理由にはならなくて」

と前置きして、こう話す。

「なるべくフラットにものを見るために、複数の視点に立つことを大切にしています。哲学すること。世の中で正しいとされている価値観を疑ってみること。人を傷つけたくないという気持ちからですかね」

問いが多いのも、メンバーの意見を積極的に聞くのも、想定される別の意見に応えるように言葉を尽くすのも、そうした考えからだろう。

潜りながら哲学する

ステージ上で、奥中に最も近い位置で演奏する比志島の考察はこうだ。

「歌詞を見てみると、以前は、世界を丁寧に切り取って景色や事象をなぞり描くことが多かった気がします。一方で、最近の歌詞には、奥中の記憶や彼自身がどう感じたか、どうありたいかが色濃く出ている。自分の心に相当深く潜っているんだろうと思います」

自身の心に潜った上で、独りよがりにならないよう多様な他者を想像するスタンスは、奥中以外の4人からも感じられる。

自分の感じ方を大切にすることと、視野を広げ他者を慮(おもんばか)ることは両立できるのだ。

むしろそれこそが感受性を育み守ることにつながると実感する取材となった。

EP『愛はいつもひとりきり』収録の「カフネ」で

泣き疲れたあなたの髪に指を通して/宥めたなら永遠さえも怖くないよ

と歌ったとおり、えんぷていの音楽が吹かせる風、それは最大瞬間風速を記録するような突風ではなく、永く蒼空を翔け、誰かの髪を優しく撫でる風だ。

関連記事

-

-

ケビンス×そいつどいつが考える「チョキピース」の最適ツッコミ? 東京はお笑いの全部の要素が混ざる

よしもと漫才劇場:PR -

「VTuberのママになりたい」現代美術家兼イラストレーターの廣瀬祥子が目指すアートの外に開かれた表現

廣瀬祥子(現代美術家)/ひろせ(イラストレーター):PR -

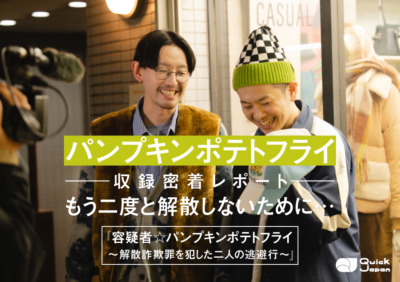

パンプキンポテトフライが初の冠ロケ番組で警察からの逃避行!?谷「AVみたいな設定やん」【『容疑者☆パンプキンポテトフライ』収録密着レポート】

『容疑者☆パンプキンポテトフライ』:PR -

『FNS歌謡祭』で示した“ライブアイドル”としての証明。実力の限界へ挑み続けた先にある、Devil ANTHEM.の現在地

Devil ANTHEM.:PR